出版社: 广东旅游

原售价: 48.00

折扣价: 0.00

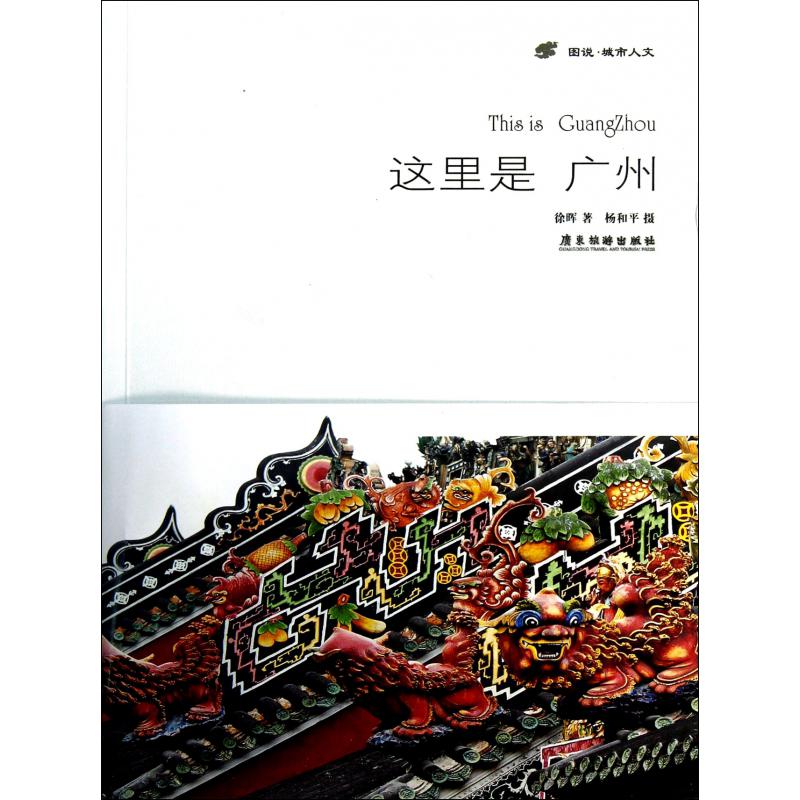

折扣购买: 这里是广州(图说城市人文)

ISBN: 9787807664512

杨和平 长期从事报纸编辑和摄影工作。曾获中国广播电视学会报刊新闻摄影奖等奖项。毕业于大学摄影专业,广东省摄影家协会会员。《巴黎的另一张面孔》、《CORTONA:一个托斯卡纳小镇的肖像》等个展先后参加连州国际摄影年展、平遥国际摄影节和大理国际影会等展览。出版《伦敦:视而不见》、《广州期待伟大的街道》和《寻找幸福:普罗旺斯的山居岁月》(合著,摄影)等图书。 徐晖 资深广播人,历任新闻记者、节目主持人、节目监制、节目总监、新闻中心主任。从20世纪80年代起连续多年有作品获各级奖项,包括全国好新闻一等奖、全国优秀广播节目一等奖、广东新闻奖一等奖以及各类专业评选奖项,同时有多篇业务论文在《中国广播电视学刊》、《岭南视听研究》等国家和省一级专业刊物发表。长期关注中外城市建设及其理论,喜欢做一个不知疲倦的城市街道漫游者。著有《广州这个地方》、《广州期待伟大的街道》。

经历了唐代末年的战乱动荡,广州城市生活依然繁盛,但是城市四周 的城墙 大多已经残破。北宋景祜四年(1037年)广州地方官员任中师向朝廷报告, 反映城 墙残破情况,请求调派人力整修。在由浅海冲积而成的地层上修筑或整修 城墙,以 当时技术条件来说,是耗费人力物力的大工程,容易激发社会矛盾。因此 原先朝廷 对此态度相当谨慎,不同意动用民间工役,只允许在地方驻军中派出少量 人力,对 城墙作小规模修补。庆历五年(1045年),在任中师极力争取下,朝廷终于 批准修 筑地方政府机关所在的“子城”。那时任中师已经离任,就由时任广州经 略使魏璀 负责执行这项任务。魏瑾不负重托,很快就在约今越华路以南,惠福路以 北,教育 路以东,德政路以西范围内,修筑起周长五里、城墙厚实坚固的又称为“ 中城”的 “子城”。 皇祐四年(1052年)侬智高进围广州城下,将城西商业区洗劫一空,却 止步于 子城城墙,围城57天之后退去。子城以西一片狼藉,居民逃散,损失惨重 ,而子城 内却分毫未损。朝廷对城墙有效护卫城区大为鼓舞,此事促使朝廷推行重 视修筑城 墙的政策,这也就成为宋代广州大规模筑城的重要契机。 不久,广州掀开大规模筑城的序幕。北宋熙宁元年(1068年)经略使吕 居简提 出在子城东面赵佗城旧址上修建“东城”,朝廷命令广南东路经抚司迅速 筹备建筑 材料,按设计要求动工。于是大约在今越秀路、文明路、德政路和豪贤路 一带范围 内的周长约七里的东城,当年十二月便告建成。新建成的东城,南有迎熏 门,北有 拱辰门,东有震东门,并以子城的行春门将两城连通。 广州当局认为城西一带景色秀丽蕃汉杂处的商业繁华区更迫切需要城 墙的 护卫,所以东城建设刚完成,一个更为宏大的筑城构想叉酝酿出台了。熙 宁四年 (1071年)知广州程师孟召集得力下属,绘制在子城以西修筑“西城”的图 纸上报 朝廷。西城大致相当于今教育路以西、人民路以东、东风路以南、大德路 以北范 围,面积比中城和东城的总和还要大,周长十三里。宋神宗高度重视,很 快批准了 奏报,并令左藏库副使张节爱带着先进技术和建筑材料,到广州统筹指挥 修建工 程。由于朝廷重视、地方配合及各种条件具备,工程仅用十个月便告完成 。 宋代广州仅用20多年时间,就建成了子城、东城及西城的彼此连贯蔚 为壮观的 三城。由这三城构成的北宋广州,大致东起今德政路,西至今人民路,南 起今文明 路、大南路、大德路,北至今豪贤路、越华路、百灵路一带。此后,这一 气象恢宏 的基本城市格局也就相对固定了下来。 广州不是那种从一个或多个村庄然后依着地形缓慢发展起来的城市, 它大致属 于那种为开疆拓展及巩固统治而专门设计的布局形式,其特点是通常呈严 谨的棋盘 形规划,城市中间是统治机关治所或公共场所。这种布局形式在宋代广州 集中表现 在子城。但在东城和西城,则由于地貌因素影响而表现为多种布局形式组 合。因此 在那里以及后来陆续扩展的城区中,有不少街道是顺着地形弯弯曲曲伸展 ,并且总 是不太宽阔的。无论东方或是西方,城市在布局上所表现的这种因地制宜 的变化和 不规则,受到不少城市论者的赞赏。他们认为那是中世纪城市普遍的统一 协调的布 局,是实际需要和高度审美力的完美融合,甚至认为呈曲线的街道是符合 人的生理 特性及更符合人性的。建筑学的奠基人阿尔伯蒂在赞赏宽广笔直的街道的 同时,又 为弯曲的街道充分辩护,认为弯曲的街道较为美观,避免街道显得太长, 还可以使 整个城市显得更加了不起。此外,弯曲及适度狭窄的街道还可以避免或减 缓寒风和 雨水侵袭,使户外活动更舒适,有利市民的人际交往,增强城市社区的亲 近感。 宋代广州三城还有一个重要特点,即建造者放弃了以前一直采用的夯 土墙方 法,首次采用以砖块建造坚固的砖墙。城墙因此更有效地发挥拱护城区的 作用。城 门是城墙的重要环节。古代城市的城门是城市与乡村、城内与城外“两个 世界相遇 的地点”,城市理论认为城墙在心理上具有重要性,它的围蔽一方面使人 有团结与 安全的感觉,但同时也使人产生与世隔绝的孤岛感觉,而城门可以缓解这 种感觉。 又认为城门是人员流动的控制点和货物装卸点,各种检查所和仓库之类可 以建在城 门附近,客栈酒店也集中于此,商人和手工业者也可以在附近建起各种作 坊。宋代 广州的城墙建造者想必也深知城门的这些特殊重要作用,因此三城共建有 多达17个 城门。我们由此可以想象城墙之下及城门内外喧嚣繁闹的种种生活情景。 值得注意的是三城建成之后城市 民居的变化。宋代广州延续唐代的做 法,更加积极鼓励民众建造砖瓦房屋。 如果说唐代广州民居仍处于木构建筑与 砖瓦建筑混合的时期,带有过渡性质, 那么宋代广州则是砖瓦建筑得到更大程 度的普及。在拱卫坚固的城墙内,出现 了越来越多造型各异富有特色的砖瓦建 筑。这具有重要的历史文化意义。城市 “是靠记忆而存在的”,她是人类记忆 的容器。城市是首先完成作为一个传播 者和流传者的功能之后才完成其他更高 功能的。砖瓦建筑连同石头建筑的普遍 推广,大大增强了城市对历史文化的保 持力。这是宋代广州的最大价值之一。 当宋代的建设者们用砖石铺设当时中城 的南北向大街路面并在那里用同样方法 建设钟鼓楼时,他们不曾想到千年之后 这些筑造物仍被保存且被发掘,成为广 州北京路上的“千年古道”和“鼓楼遗 迹”,强烈地传达着城市的历史感,永 远被城市所记忆。 宋代广州就是这样一个充满魅力 的绝非偶然的城市。至嘉定三年(1210 年)广州又在三城南面的东西两翼修筑 东西雁翅城,两座雁翅城都以北边城墙 为起点,向南直抵珠江边。那时的夏 天,人们登上城墙不仅可以俯视四周田 野山色,而且可以远眺无尽江景,享受 从宽阔的江面上吹来的夏日凉风。P42-46