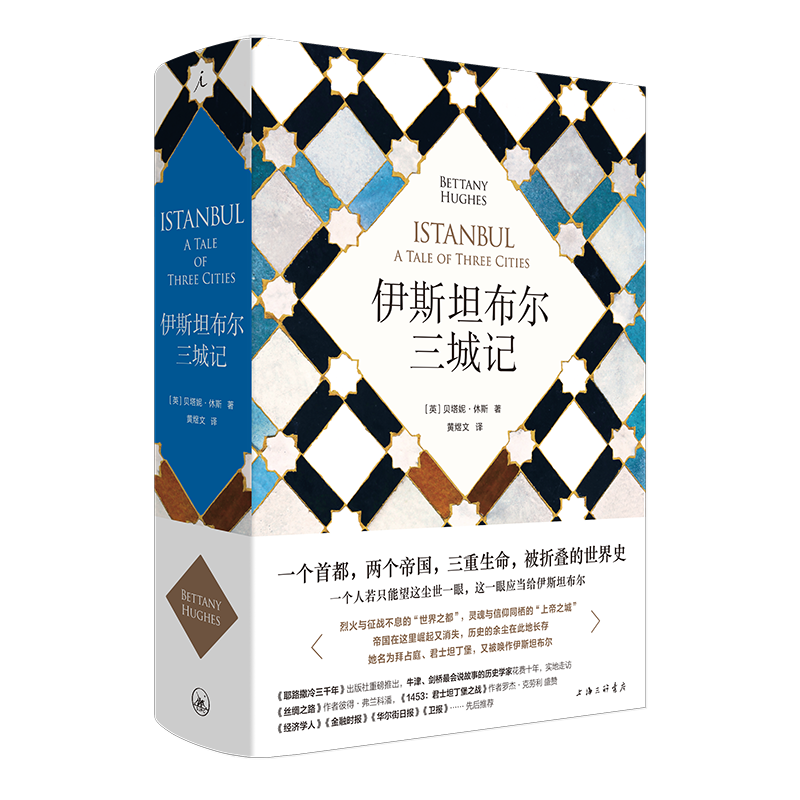

出版社: 上海三联

原售价: 138.00

折扣价: 85.60

折扣购买: 伊斯坦布尔三城记(精)

ISBN: 9787542667076

贝塔妮?休斯(Bettany Hughes) 屡获殊荣的历史学家、作家,英国ZUI具影响力的媒体BBC主持人,专长是古代及中世纪历史与文化。贝塔妮长年在牛津大学和剑桥大学任教,还曾在康奈尔大学、布里斯托大学、加州大学洛杉矶分校等地开设讲座,曾获颁萨金德教育奖、英国历史学会的梅德利科历史奖。她目前也在伦敦国王学院担任研究员和伦敦新人文学院的客座教授。 贝塔妮的首部著作《特洛伊的海伦》(Helen Of Troy: Goddess, Princess, Whore)被译为十国语言,广受好评;第二部作品《毒堇之杯》(The Hemlock Cup: Socrates, Athens and the Search for the Good Life)不但是《纽约时报》畅销书,还获得英国作家协会奖。此外,她也为英国广播公司、国家地理频道、Discovery、历史频道和美国广播公司制作超过50部纪实影片和纪录片,收看人次已超2.5亿。

文化能制造记忆,对于历史的期望往往和史实一样有力。 对众多宗教的信徒和东西两个世界而言,伊斯坦布尔不仅是一座城市,它还是一种隐喻和观念、一种可能性。它描述了在想象中我们希望前往和安顿灵魂之处的模样。它是一座鼓励观念与军队、神祇与商品、内心与身体、心智与精神自由徜徉的城市。 ——序言 我们可以想象这群大无畏的多利亚希腊人站在拜占庭卫城上,俯瞰其他希腊殖民者焦急地从他们脚下经过,沿着博斯普鲁斯海峡而上,航向黑海。他们一边看着,一边容许自己享受这平静而满足的时刻——他们知道自己已经成功占有了这座视野极佳的城市。 ——第三章 光明之城 ……无论在马尔马拉海、博斯普鲁斯海峡还是金角湾, 任何一艘船只都可以以拜占庭为据点,怀抱着目标去乘风破浪,在深蓝的海水中溅起白色的浪花。对于充满信心、活力四射的水兵来说,拜占庭这块土地像是一处广大的、能让他们飞黄腾达的冒险之地。 ——第五章 围 城 长久以来,人们认为城市、神龛和庙宇,是灵魂、仙女、神祇与女神实际的居所。基督也许是新的半神,但他受到的尊崇与敬拜依旧是传统那一套。然而我们也可以清楚看到……君士坦丁堡对自己产生了不同于以往的认识。因为在这里,不论男女,人们都相信,创造一切、全知与全能的独一真神将以君士坦丁堡为中心统治世界。 ——第十四章 诸城之首 希帕提娅显然是个能令学生感到振奋的老师……我们可以从学生写给她的书信中感受到她的影响力。其中一个名叫辛奈西斯(Cynesius)的学生爱上了希帕提娅并向她求婚, 但希帕提娅却把生理期用的布垫丢到他身上,声明他们最好还是专注于心灵而非肉体。 …… 415 年春,希帕提娅被人从马车上拖下来。这名女哲学家在被扒光衣服后,拖到了恺撒勒乌姆边上。暴民群情激愤,他们手边能拿到什么是什么—例如陶片(ostraka),我们得知这些陶片可能来自建筑工地的破碎屋瓦。接下来发生的事难以用文字形容。哲学家被活活剥皮,奄奄一息的她遭到焚烧,尸体被肢解后游街示众。 ——第二十一章 天国之战与人间之战:加萨与亚历山大 ……在梅拉妮雅的宝物箱里,我们可能会找到圣徒斗篷的边角、抹大拉的马利亚的眼泪、殉教者的大腿骨,或许还有几滴基督的宝血。4世纪以来,收集圣物与寻找圣物的行动助长了东地中海与中东地区的朝圣现象:男性、女性乃至于阉人都加入这个行列。民众络绎于途,在耶稣扬名的城市与以尘世王国中心自居的首都之间走出一条大道,从而巩固了耶路撒冷与君士坦丁堡之间的联系。 ——第二十七章 圣母之城 狄奥多拉为女性同胞做出的贡献尤多。此后,丈夫必须两次取得妻子的同意才能借贷。家人必须将丈夫的遗产返还寡妇。犯下强奸罪的男性更容易被起诉,量刑也更加严厉。禁止以食物与衣物引诱10 岁以下的女孩进行性交易……皇帝满怀热忱地引用圣保罗的话:“侍奉神,不分男的或女的,不分自由的或为奴的。”皇帝又说:“先前的法律’没有考虑到女性的柔弱,也没有考虑到丈夫享用她们的肉体、财产与整个人生……她们侍奉丈夫,直面分娩的危险,还得生儿育女,丈夫对这一切竟毫无体恤……” ——第二十八章 黄金时代 丝绸贸易告诉我们许多君士坦丁堡的国际经验,特别是她早期与中国的接触。在中国称为拂菻—希腊文“eis ten polin”(指君士坦丁堡)的谐音— 的君士坦丁堡显然是远东流传的各种故事的主角。这些故事当中,有的怪诞(提到在拜占庭,土地里长出羊羔,必须善加照顾才能有收获),有的精确(君士坦丁堡统治的各个城市都经过测量,城市间彼此相连的道路长度也是如此)。君士坦丁堡于是以真实和想象的双重样貌进入中国。 ——第三十六章 蚕的旅程 ……他们认为基督教东方与君士坦丁堡已是自身难保,遑论保护上帝的王国。曼齐克特一役提醒我们:真正驱使人们行动的是故事而非体制;流言蜚语往往才是历史的实际推动者。 ——第四十六章 1071 年、1081 年的大小事 叶芝是对的,他形容这座城市“不是老年人的国度”;穆罕默德,不久将成为“征服者穆罕默德”,验证了叶芝这句话。让我们想象一下穆罕默德的样貌,或许不应该是贝利尼(Bellini)那幅著名肖像画里的那位面如鹰隼、神情肃穆、全身裹着松鼠毛皮的男子;这幅肖像是贝利尼1479 年造访这座城市时为他画的。相反,我们应该想象只有21 岁的他站在君士坦丁堡城墙外引颈期待的模样…… ——第五十一章 那不是老年人的国度 ……维也纳围城的二十五年后,耶尼切里依然高唱振奋人心的歌曲,要世人知道他们在这场战役中做出多大的牺牲,但几乎没有人感谢他们……当艾哈迈德三世成为苏丹,返回托普卡珀之后,他的“回报”是将整个伊斯坦布尔改造成娱乐场所。奥斯曼苏丹充满热情地意识到,在伊斯坦布尔,他们需要被人看见,才能取得信任,也才有人愿意服从。 ——第六十六章 郁金香与纺织品 拜伦勋爵于1809年到1811年进行壮游,尽管他一开始绕道前往葡萄牙,但君士坦丁堡才是他最主要的目的地。他的第一晚在城市的水面上宁静度过,君士坦丁堡表面的和平迷惑了他。第二天,他试图用望远镜窥探苏丹后宫的嫔妃,却看到后宫高墙后头有狗群啮咬一具死尸。接下来他又发现了一个令他不快的“惊喜”:后宫大门外一连串专门建造的壁龛中,盛放着一颗颗被砍掉的国家敌人的头颅。 ——第六十七章 噢,爱!年少的爱! 南丁格尔在斯库塔里服务时,睡在塞利米耶军营边缘约21 米高的塔楼的卧房里。我们可以想象她向外探出头去,看见一船船的伤兵跨过水面运进城里;有些士兵搭乘的则是1851 年到达此地的渡轮服务。1890 年,一则留声机录音录下南丁格尔的声音:“当我甚至不存在于人们的记忆中,只剩一个名字的时候,我希望我的声音能让我这辈子从 的伟大工作长存下去。愿上帝保佑我在巴拉克拉瓦亲爱的老战友,让他们安全靠岸。弗洛伦丝·南丁格尔。” ——第七十一章 斯库塔里 ……之所以安排停火,仅仅是因为死伤的人数实在太多;尸体腐烂的臭味与尚未死亡之人的哀号,这一切都令人难以忍受。奥布雷写道,腐肉的气味盖过了幽谷内百里香的芬芳。 当收集尸体的士兵在无人地带碰面时,他们彼此交换纪念物、烟盒、军服纽扣与炮弹碎片,甚至相互拥抱。 ——第七十四章 加里波利:帝国末日 但现在谁拥有伊斯坦布尔?伊斯坦布尔又将走向何方? 从新石器时代的足迹开始,历经希腊建城者、罗马帝国建立者、基督教世界创建者、新查士丁尼人与青年土耳其党人的大胆营建,伊斯坦布尔业已成为一座拥有惯例与目标的城市,一座拥有永不枯竭的内在能量的重要都城。 …… 如果伊斯坦布尔是两颗蓝宝石之间的钻石,那么它也是我们可以凝视与观看的珠宝,是反射我们自身欲望的多彩棱镜。 ——第七十八章 全球的未来 无论我们是谁,无论最后我们身居何处,我们都会明白,虽然人类有许多面孔,却共享一颗同样富有人情味的心。了解伊斯坦布尔,就能了解四海一家的意义;这座城市提醒我们,我们的确是世界的公民。 ——尾声 ★《耶路撒冷三千年》出版社重磅推出,一座城市的前世今生,一段被折叠的世界史—一一座拥有三个名字的城市,见证了拜占庭帝国、罗马帝国、奥斯曼帝国的崛起与陨落。它横跨欧亚大陆,以其绝佳的地理位置,占据世界的“十字路口”,成为世人眼中的“举世倾羡之城”,亦成为东正教、天主教、伊斯兰教的发源与交汇之地。六千年来,人们用不同的名字称呼它:拜占庭、君士坦丁堡,以及伊斯坦布尔。本书以一座城市的前世今生,书写六千年来东西方之间的碰撞与融合,以包容多元的视角,展开一段被折叠的世界史。正如拿破仑曾所形容的那样:“如果世界是一个国家,伊斯坦布尔必定是它的首都”。 ★一部流动的世界史,讲述土耳其如今缘何变成世界“新火药桶”——地处交通要道,横跨亚欧两大洲,在成为如今的土耳其共和国之前,这片土地就已经成为众人争抢的对象。从拜占庭、罗马时期的世界权力核心,再到奥斯曼帝国时期的由盛转衰,一战时期的群雄割据,最后到土耳其共和国的成立,这片军事要塞的动态影响到世界格局的变动,点燃的地缘政治烽火延续至今。作者以严谨的态度和全局性的视野,从史前时代开始,讲述土耳其与希腊、英国、俄罗斯等国家的纠葛与渊源,为理解当今时代的世界权力格局提供参照。让我们从地理、信仰、文化和军事的多重维度,重新领略伊斯坦布尔在人类历史中扮演的重要角色和这座城市的独特魅力。 ★BBC ZUI会讲故事的历史学家,用纪录片的手法穿越八千年时空岁月,带你漫游神秘的伊斯坦布尔——牛津、剑桥教授,英国ZUI具影响力的媒体BBC主持人贝塔妮?休斯花费十年,实地走访写成。以纪录片的手法,打破时空界限,回到故事的发生现场。书里描述的人物,既有帝王将相,也有平民百姓。从平民到皇帝的查士丁尼大帝,由妓女扶摇而上成为皇后的狄奥多拉,竞技场的狂热群众,奴隶市场被贩卖的白奴,参加一战的英法士兵……不论你生活在世界上的哪个角落,都能从本书窥到自己与这座城市的巧妙联系。历史的风云变幻,而人们则在其中共享同样的际遇,分享共同的情感。了解伊斯坦布尔,就能了解四海一家的意义。伊斯坦布尔居民的故事,就是这个时代“世界公民”的故事。 ★一部有图、有文、有脉络、可靠好读的历史书,附珍贵插图和大事年表——全书共七十八个章节,条分缕析地讲述了从公元前6000年至20世纪,这座城市的兴衰际遇。书内另有三十余幅彩插、二十二幅地图、五十余幅黑白图片,包括约在公元300年到500年完成《普丁格地图》副本,世界上第一副伊斯坦布尔全景画,查士丁尼皇帝镶嵌肖像,《君士坦丁堡奴隶市场》、1922年试图搭船离开伊斯坦布尔的希腊难民……全景展现“昨日的世界”。书后另附二十余页大事年表,七十余页参考文献,帮助读者理清全书脉络,编织出关于伊斯坦布尔政治、经济和文化变迁的全景图像。