出版社: 中国人民大学

原售价: 99.00

折扣价: 65.40

折扣购买: 心理治疗大辩论(心理治疗有效因素的实证研究第2版)/心理咨询与治疗经典译丛

ISBN: 9787300270098

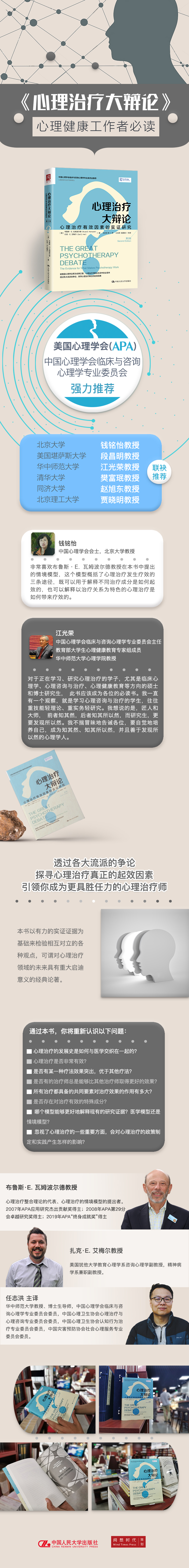

布鲁斯·E. 瓦姆波尔德 哲学博士,美国职业心理学委员会(ABPP)认证心理学家,美国威斯康星大学麦迪逊分校咨询心理学帕特里夏·沃尔莱(Patricia L. Wolleat)荣誉教授,挪威维克松莫迪姆巴德(Modum Bad)精神病学研究中心主任。 2007年获得APA应用研究杰出贡献奖;2008年获APA第29分会的卓越研究奖,并取得斯德哥尔摩大学社会科学荣誉博士;2019年获得APA颁发的“终身成就奖”。 其研究方向是从实证、历史以及人类学的视角来看待和理解心理治疗,提出了心理治疗的情境模型,有效地解释了心理治疗疗效的“渡渡鸟”难题,成为近年来心理治疗整合理论的代表。 扎克·E. 艾梅尔 哲学博士,美国犹他大学教育心理学系咨询心理学副教授,精神病学系兼职副教授。

1. 本书*作者布鲁斯·E. 瓦姆波尔德是近年来心理治疗整合理论的代表,心理治疗的情境模型的提出者,有效地解释了心理治疗疗效的“渡渡鸟”难题。2007年获得APA应用研究杰出贡献奖;2008年获APA第29分会的卓越研究奖,2019年获得APA颁发的“终身成就奖”。 2. 中国心理学会临床与咨询心理学专业委员会主任委员江光荣教授作序推荐。 3. 中国心理学会会士钱铭怡教授、清华大学樊富珉教授、同济大学赵旭东教授、北京理工大学贾晓明教授联袂推荐。

书籍目录

目录 第1章 医学、方法学和心理治疗的发展历史 医学 /003 作为“黄金标准”的随机设计 /013 心理治疗作为一种治疗实践出现 /017 研究方法、心理治疗疗效和针对障碍的疗法的优势地位 /025 进展和疏漏 /034 小结 /040 第2章 情境模型:心理治疗是一种社会情境中的治疗实践 定义与术语 /042 概括水平 /048 心理治疗特定理论的替代理论 /051 情境模型 /056 小结 /067 第3章 情境模型VS医学模型:选择一个进步的研究纲领 科学哲学:拉卡托斯和研究纲领 /072 证据的可接受性:什么才算得上证据 /077 医学模型和情境模型的猜想 /085 小结 /092 第4章 疗效:由元分析确立的心理治疗效果 启发性评述和非对照组研究:混乱的推理 /095 “治疗包设计”的元分析:从混乱到有序 /101 疗效的现状:临床试验和元分析激增 /105 疗效的其他证据 /108 心理治疗是有害的吗 /117 小结 /126 第5章 相对疗效:不死的渡渡鸟 医学模型和情境模型的预测 /130 确立相对疗效的研究方法 /131 忠诚度 /136 相对疗效的相关证据 /144 对效果等值的元分析结论的批评 /170 小结 /174 第6章 治疗师效应:一个被忽视的重要因素 研究设计问题 /178 治疗师效应的效应量 /188 小结 /195 第7章 一般效应:严峻挑战及待补充的证据 工作同盟 /199 期望、安慰剂与归因 /216 其他共同要素 /233 一般效应的证据概览 /235 第8章 特殊效应:何处寻踪 成分研究 /240 心理治疗研究对共同要素的控制:医学与心理治疗研究使用 安慰剂设计的逻辑 /245 患者变量与治疗的交互作用 /258 遵循度与胜任力 /264 中介变量与改变机制 /273 特殊效应的证据小结 /283 第9章 超越辩论:研究综述对理论、政策和实践的意义 理论意义 /289 政策启示 /300 实践意义 /308 总结 /313 参考文献

试读内容

序

江光荣

中国心理学会临床咨询心理学专业委员会主任

大学生心理健康教育专家组成员

华中师范大学心理学院教授

本书主译任志洪教授现在是我的同事,也曾是我的博士生,他毕业后去了美国威斯康星大学麦迪逊校区从事博士后研究,而本书的作者布鲁斯? E.瓦姆波尔德教授就是他的博士后导师。在这种“多重关系”下,我来写该书的序似乎是“责无旁贷”。

本书书名里“大辩论”一词,容易使人联想起科学上的一些学术辩论事件,比如1920年天文学家沙普利和柯蒂斯关于螺旋星云的本质和宇宙尺度的所谓“世纪之辩”。依照库恩的科学发展阶段论,心理治疗作为心理学的一个分支,其“科学的”分量自然不可与天文学比肩。所以放在一个较大的视域来看,这里的辩论其实是一个“小辩论”。辩论什么?辩论以作者瓦姆波尔德为代表的心理治疗新认识模型与传统心理治疗认识模型的孰是孰非。

传统的心理治疗认识深受医学的影响,故学术界习称其为医学模型。生物学意义上的医学模型有一些关键特征,如确定的疾病单元、药物或手术等纯技术的介入/治疗手段,强调医生的专业技能而非人格因素、病因?D治疗?D效果的线性关系,等等。在心理治疗的发展历程中,医学模型曾经是其挽狂澜于既倒的救星。当公众质疑心理治疗的疗效时,当药商取笑心理治疗师拿不出像药物治疗那般的有效成分时,当保险公司不确定当事人在“弗洛伊德”式躺椅上到底应该躺多久而不愿介入心理治疗保险时,学者们借助医学模型来研究心理治疗的有效性及其机制,让心理治疗逐渐被世人所接纳。 但是, 心理治疗借用医学模型为自己的基本理论模型总有些凑泊牵强, 因为上述医学模型的那些关键特征与心理障碍及其治疗有诸多不相吻合。在瓦姆波尔德看来,根本的问题在于医学模型对疾病的认识与治疗忽视了社会情境。

瓦姆波尔德将其所提出的新模型称为“情境模型”。顺便讲个花絮,2017年瓦姆波尔德教授来华中师范大学访问时,有同学曾当面请教他为什么要叫“情境模型”,并提出“情境模型” 这个名称让人有些不得要领。布鲁斯挠挠头说他知道这个,可一直也寻不着一个更贴切的名。情境模型的根本视角是, 强调心理治疗是一个在社会性情境中发生的过程。 瓦姆波尔德以系统的逻辑、 翔实的研究结果, 相当雄辩地回答了“人如何在社会性情境中得到疗愈” 这个问题。 高明的是,在与占强势主流地位的“医学模型”辩论的时候,布鲁斯? E.瓦姆波尔德教授所使用的所有的证据,都来源于符合“严谨的医学模型”的实证研究。

接下来,我们具体聊聊心理治疗“情境模型”的精妙之处,这也是本书的核心。情境模型认为,心理治疗通过真实关系、期望和特定成分这三种路径促进当事人改变。

路径一是真实关系。 治疗师和当事人间的真实关系指的是双方在关系中努力做真实的自己, 同时能够如实地知觉对方。人本主义疗法和一些心理动力疗法(关系视角的疗法)强调真实关系。 情境模型认为,不管在何种理论取向的疗法中,真实关系都与效果相关,即真实关系越强,治疗效果越好。与医学模型仅关注对疾病的治疗不同,情境模型把个体心理健康放在“两极体”中, 一极是心理疾病的缓解,另一极是幸福感的增强。通过真实关系,提升个体幸福感。例如,在传统医学模型视角下,一名抑郁症当事人经治疗后,好的结果是不再抑郁,那么在抑郁症的相关测量上的是零;而在社会情境视角里,我们看到的是,一名抑郁症“被治好”的当事人,不仅不再抑郁,还应该能积极乐观地生活。

路径二是期望。 在医学模型中,“期望” 效应通常是在治疗有效性研究中需要被控制的变量, 就像对“安慰剂” 效用的控制。例如,研究者为了考察新药A对抑郁症的治疗效果,在实验研究中需要设置一个对照组,服用外表看上去与新药A相似,但不具有任何治疗成分的安慰剂药B, 以控制实验研究中可能产生的实验者效应。然而,心理治疗是在社会情境中进行的,医学模型所控制的“安慰剂效应”, 即在治疗过程中所创造的期望效应, 恰恰是心理治疗起效的重要成分。 情境模型认为,心理治疗的效果很多时候是因为当事人在特定治疗情境下产生了治愈期望,然后由这期望创造出奇妙的后效。传统的心理治疗研究因为受医学模型的影响,仅关注疗法本身的作用,忽视了期望效应,需要纠偏。

路径三是特定成分。瓦姆波尔德的“特定成分”这个词再一次容易造成误解,因为它很容易被当成某个特定“疗法”。其实瓦姆波尔德强调的是特定疗法中都具有的一种共同成分,这个共同成分是当事人被激发起来,去从事各种不同的体会、思考、行动,以追求某种趋向健康的改变。 因为各个疗法所采用的激发起当事人行动的理论和做法有各自的特点, 故称其为特定成分。“特定成分的力量在于患者投入到疗愈活动中”。换言之,特定成分是通过激发这种共同功能起作用。 而医学模型认为,特定成分不是通过