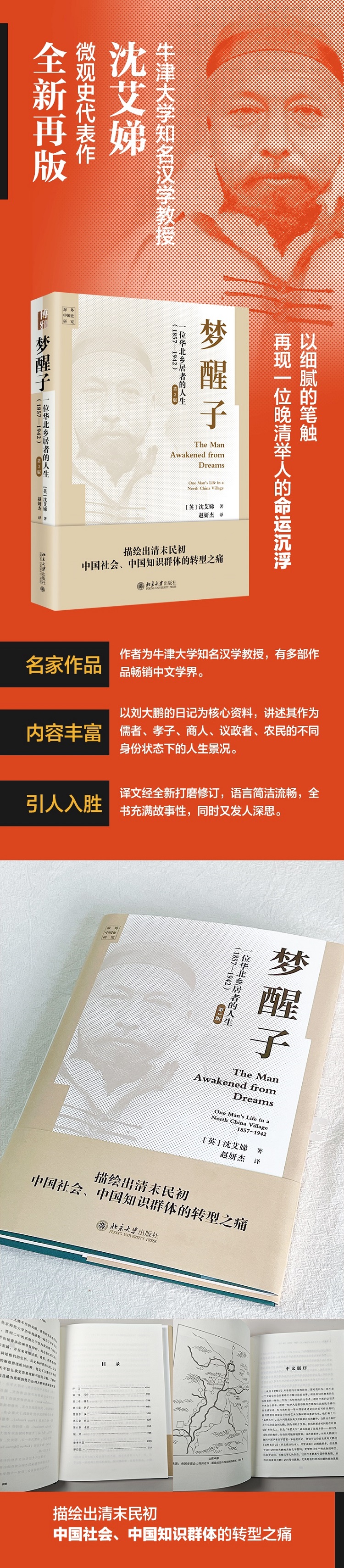

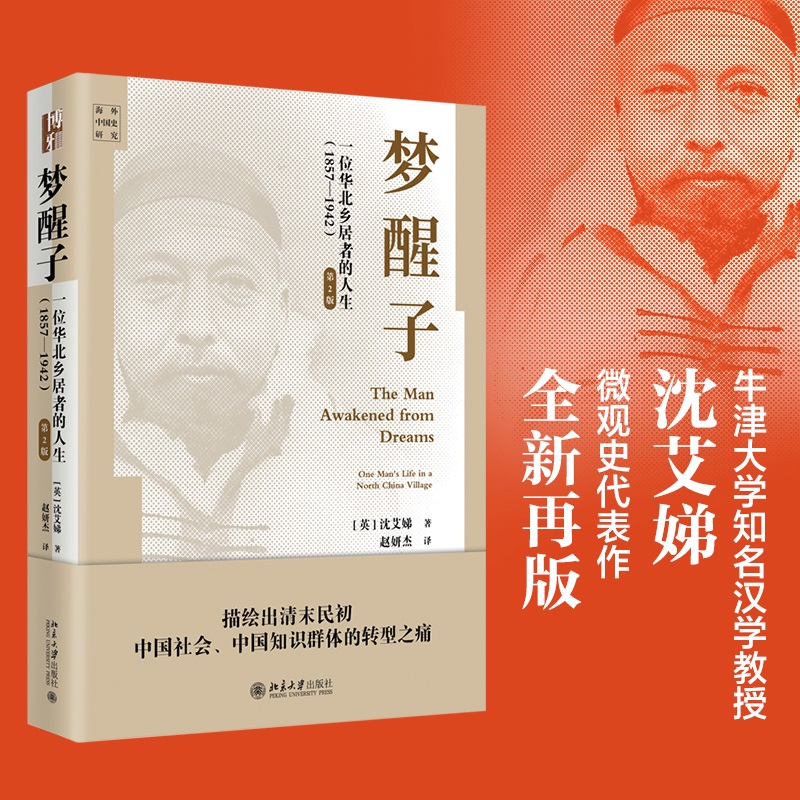

出版社: 北京大学

原售价: 68.00

折扣价: 52.32

折扣购买: 梦醒子:一位华北乡居者的人生(1857—1942))(第2版)

ISBN: 9787301353981

沈艾娣【著】【英国】【现当代】————————————————————沈艾娣,牛津大学博士。曾任教于哈佛大学,现为牛津大学教授。主要研究方向为华北乡村、地方宗教与社会,清末以降的社会文化等。著有The Making of the Republican Citizen: Ceremonies and Symbols in China, China: Inventing the Nation,及The Missionary’s Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Village等。 赵妍杰【译】【中国】【现当代】————————————————————赵妍杰,现为中国社会科学院近代史研究所副研究员,中华民国史研究室副主任,中国社会科学院大学副教授、硕士生导师。2021年获中宣部“宣传思想文化青年英才”、2021年中国社会科学院青年拔尖人才。著有《家庭革命:清末民初读书人的憧憬》(社会科学文献出版社,2020年4月)等。

刘大鹏在南席教书有11年之久,那时他屡次说服自己教书是有意义的。教书第一年即将结束的时候,他列举了诸多教书的苦与乐。教书之苦有孤独、学生懒惰 (“吾晨至夜皆于指导小孩”),无论何时想安心诵读书本总被打断,学生缺乏进步。然后,他说道,尽管教书的确很辛苦,但是重要的是想想它带来的快乐。他列了七个方面:能整天读经、写八股、作诗,几乎没有外部干扰,听学生背诵经典也避免了自己遗忘经书,解释经文有助于自己更好地理解他们,整日正襟危坐(虽然他觉得这很难,但是他觉得这对他自己是有益的),为国家培养有才学之人且为东家训练了子弟,最后在课余时,他喝茶、饮酒、吟诗、在窗前赏花、在院后赏竹。作私塾先生也有积极的方面。后几年,刘大鹏和邻村的其他塾师成了朋友,随着学生年龄的增长,他的责任也渐少,能更频繁地和朋友去庙会看戏,他不再孤独。他住在宽敞的院落,远比自家舒服,同时还有一个伺候他的仆人。他的学生似乎也没超过五个,因此他可以带小儿子来读书,或者一两个自己的学生。东家支付的薪资也很慷慨,并且东家允许刘大鹏吩咐仆人准备任何他喜欢的食物作为三餐。这些年来,刘大鹏和东家的关系更为密切,东家偶尔请他去看戏或者游览当地名胜,1901年的旱灾中,东家将给村民分派救济的事情委托给刘大鹏,甚至有一次刘大鹏生病回家后,东家会派仆人去赤桥送些食物。尽管如此,他从没有真正地接受自己的地位。他喜欢引谚语:家有三石粮,不作童子王。刘大鹏: 《退想斋日记》,第55、59和101页;刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪十八年(1892)十一月初一日,光绪二十七年(1901)五月初十日,光绪二十七年(1901)六月二十八日,光绪二十七年(1901)七月初一日、初二日,光绪二十七年(1901)七月二十一日;1999年9月6日对刘佐卿的访谈。刘大鹏不快的背后其实是他最初的封侯之志与现实社会中作为私塾先生之间的矛盾冲突,在这个社会里,在商业和票号里谋职业的人收入不菲,拥有更高的社会地位。有一次,他帮别人操办婚礼,有个人说: “时下无论出身几何,但凡有钱,皆受人尊重。”刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪十八年(1892)十一月初十日。众人皆认为,富人处处受人尊敬,而穷人则遭人轻贱,不论此人在其他方面多么令人敬佩。刘大鹏直言,如此的态度当视为粗鄙,人们不应受其影响,但是他也了解这正是人们所想的,因此,人们看不起老师,纵然他们对中举而获得功名的人颇为尊重。 刘大鹏的东家武炎卿在长城脚下的张家口经营店铺,当时那里是与蒙古贸易的重要商埠。武家人占了村里人口的大部分,常在北京、东北和天津、上海两口岸之间行走贸易。16世纪以来,武家一直都很富有,在18世纪时,武家曾出了一个进士。武家大院的高墙、重门和两层的建筑,在整个村子里颇有气势,这在赤桥闻所未闻。武炎卿1903年成婚时,女方的嫁妆就有千两银子之多,这差不多是刘大鹏在武家坐馆十年的收入,而且刘大鹏也知道自己的束脩在当时算是好的。但武家绝非此地最富有的:往北几里地的车辋村常家更为富有,家中田产更巨。一个常家子弟和刘大鹏是同科举人,刘大鹏也常到车辋饮茶、看戏、逛庙会。常家在恰克图经营几大货栈,恰克图位于中俄边境,两国在此贸易,常家自18世纪开始经营的茶叶、马匹和银器的生意带来了滚滚财源。19世纪之初,各个阶级的俄国人都开始饮茶,常家生意也随之兴盛起来。1862年俄国商人获准直接进入中国境内交易,且所纳税率较之晋商为低。俄国商人开始在汉口生产砖茶,然后运到天津,最后到俄国,不再取道山西沿陆路向北了。雪上加霜的是,1877年的大灾荒意味着一年多时间没有贸易可以通过山西省,因为山西不能给牲畜提供粮草。越来越多的贸易落到了俄国人手里,但是即便如此,刘大鹏第一次去车辋时,常家人依旧很富有,他们的贸易扩展到上海、汉口、苏州,甚至在莫斯科也有分支。刘大鹏: 《退想斋日记》,第77、131、138页;常世华: 《榆次车辋常氏》;张正明: 《晋商兴衰史》,第80—81、229—230页; 渠绍淼、庞义才: 《山西外贸志》,第43、57、72—109页;吴秀峰: 《太谷教育志》。常家庄园今日尚存在。 对俄贸易那时正在衰落,不过这并非当地唯一的财富来源。19世纪50年代以来,很多大型的晋商网络已经转向票号,这里也是银行业的中心之一。刘大鹏到南席不久后,曾往县城游历,当时写道:太谷一邑,富甲于晋,为吾省荟萃银钱之区。今寓此,见夫街市之中,商旅往来,肩扛元宝,手握朱提,如水之流,滔滔不断。询之市人,何以负银者之多也,市人云本月二十五日为冬标日期,今日周标起首,其周三日,标至二十五日即无事。所谓标者,生意家交还借贷银两也。刘大鹏: 《退想斋日记》,第47—48页。起初,山西票号主要为本省的贸易网络注资,之后太平天国运动时,运送南部省份上缴北京的赋税银两变得危险,一些省份开始通过山西票号汇税款到北京。转账这些巨额税款利润丰厚,票号也因此景气起来。他们总在汉口做生意,在那里,来自东南沿海福建的茶叶被加工成茶砖,远销俄国。随后,在19世纪70年代、80年代,长江沿岸的对外贸易扩张,山西商人在上海设立了分号,这些分号主要处理为外国商人融资。19世纪末、20世纪初——那时刘大鹏正在南席坐馆——则是山西商人最繁荣鼎盛的时期:长江贸易正处繁荣时期,与之相伴的是山西票号所处理的汇款的次数和数额也在迅速增长;在全国的各个城市,他们都设立了分号;很多省份继续通过票号汇赋税,偶尔也向他们借贷巨额款项;最终,中央政府也向他们借钱,也开始将财政储备存入他们的票号生息。张正明: 《晋商兴衰史》,第108—133页;黄鉴晖: 《山西票号史》。 山西票号全部由山西人经营,所有的老员工都有股份。张正明: 《晋商兴衰史》,第142—144页;有股份的雇员可以分享利润的份额,但是他们并不负担损失。频繁的社会接触让刘大鹏深信 “诸商都好,独票商骄傲太甚”。刘大鹏: 《退想斋日记》,第48页。他观察到 “百万富翁们深居大院,出行则骑马或驾马车,身穿刺绣衣服,饮食精致。他们虽无学问而能获得功名,虽无任何成就而获得荣耀,并且在当地备受尊敬”。刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪十八年(1892)十二月初四日。总是缺钱的朝廷卖官鬻爵,作为揽钱的手段。刘大鹏抱怨说他所去之地总能遇到一些人着官服,顶戴花翎镶嵌有金黄色宝石或者水晶的装饰,而这些人却对他们所着官服漠不关心,甚至不知道他们所捐之官为几品。财富转变为权势的一个尤为令人震惊的例子来自县里大户人家的子弟首先捐了一个道员,随后又在京捐了一个某部郎中。刘大鹏: 《退想斋日记》,第69、145页。刘大鹏的朋友,参加了科举考试,却无一人能获得如此高的职位。因此也有饱学之士选择从商,正如刘大鹏所注意到的: “有子弟者以往票号为荣。”刘大鹏: 《退想斋日记》,第48页。刘大鹏评价,他遇到一些商人,他们的学识胜己十倍。同上;参阅余英时: 《中国近世宗教伦理与商人精神》。刘大鹏承认他有时恨他自己不能是 “当地最富之人”。刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪十八年(1892)十二月初四。 尽管刘大鹏个人坐馆所入不菲,其他先生则没有这么幸运。他遇到一个在村塾教书的先生,这位先生一年仅有不到20 两的收入,这是刘大鹏束脩的五分之一。刘大鹏慨叹此人尚不能自养,更别提供养家庭了。刘大鹏: 《退想斋日记》,第20页(1892年)。铜钱和银元之间的兑换比率波动很大。为了让数字容易比较,我已将所有的金额都按照日记中给出的兑换比率换算成银两或者银元。这样的换算并不是十分精准。涉及汇率的地方都给出了原初的数额。关于教师的贫困,参见《中国灾荒救济基金委员会的报告》,第111页。在南席的私塾里,刘大鹏的访友强调了这一点:先生在此设馆,教授生徒。论夫行谊,高则高矣,然以此时论之,斯文扫地,而读书之士,困穷者甚多,口则食蔬菜羹,身则服布衣褐裳。何若商贾之衣食肥美也!窃尝计之,读书虽可博人间富若贵,但能得富贵者百之二三,不能得者十之七八。刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪十八年(1892)九月二十九日。考虑到一般来讲先生和学者处在贫困中,那些来自富户的学生并不总是尊重先生,也就不奇怪了。刘大鹏的日记里随处可见的是他对傲慢的富家子弟的抱怨,这些富家子弟被父母娇生惯养,被周围的人阿谀奉承。富家有时意识到这可能是他们子弟教育的一个问题,因此刻意以种种尊师的方式行事。武家对待刘大鹏当然是既认真又慷慨的:家中的长者在刘大鹏每次缺席之后都会正式拜访他,每当刘大鹏探亲返回南席后,武家会派他的学生去迎接他,给他带从京城购得的书籍,并且邀请他进餐。刘大鹏: 《退想斋日记》,第62—65页;刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪二十七年(1901)二月初四日,(1901)六月十三日;胡玉仙、吴点齐: 《乔 “在中堂” 简介》。 尽管他的东家如此努力,刘大鹏仍旧不断地感受到地位的巨大差异。在一个以家庭经济为基础的社会里,私塾先生就像很多其他仆人一样附属于其他家庭,而非一家之主。没有来去的自由是刘大鹏感叹教书之苦的诗句中的主要内容,当教书妨碍了他履行应尽的家庭义务时,他尤为生气。母亲生病时,他却不能探望,这让他沮丧、情绪低落。与之类似,每年清明节,当他的学生们都去坟前祭祀先祖,而他却不能回赤桥拜祭自己的祖先时,他咏怀思乡之孤寂。刘大鹏: 《退想斋日记》,第55页;刘大鹏: 《退想斋日记(手稿)》,光绪二十七年(1901)二月十七日。 正如他所说: “教书一事束缚此身,不得自如,凡有些须别事,则受累不小。”刘大鹏: 《退想斋日记》,第71页。他说他觉得作为教书先生的生活就像无田之佃农。刘大鹏: 《退想斋日记》,第57页。 作私塾先生也加重了他的感情负担。父亲送他读书是抱着他将来能中举以光耀门楣的期望,儿时的刘大鹏也有 “封侯之志”。 知名汉学教授微观史代表作