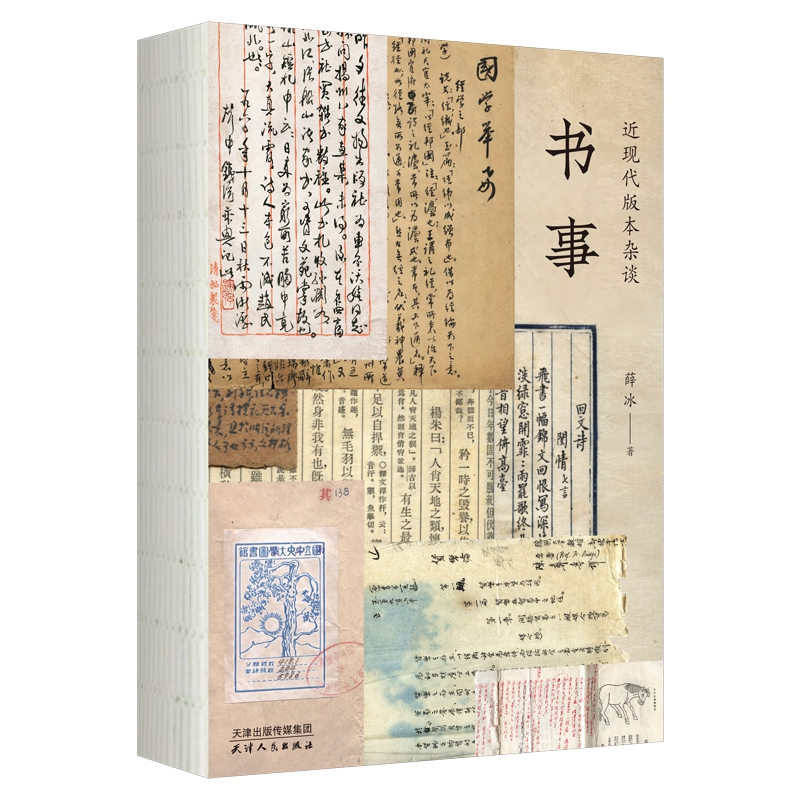

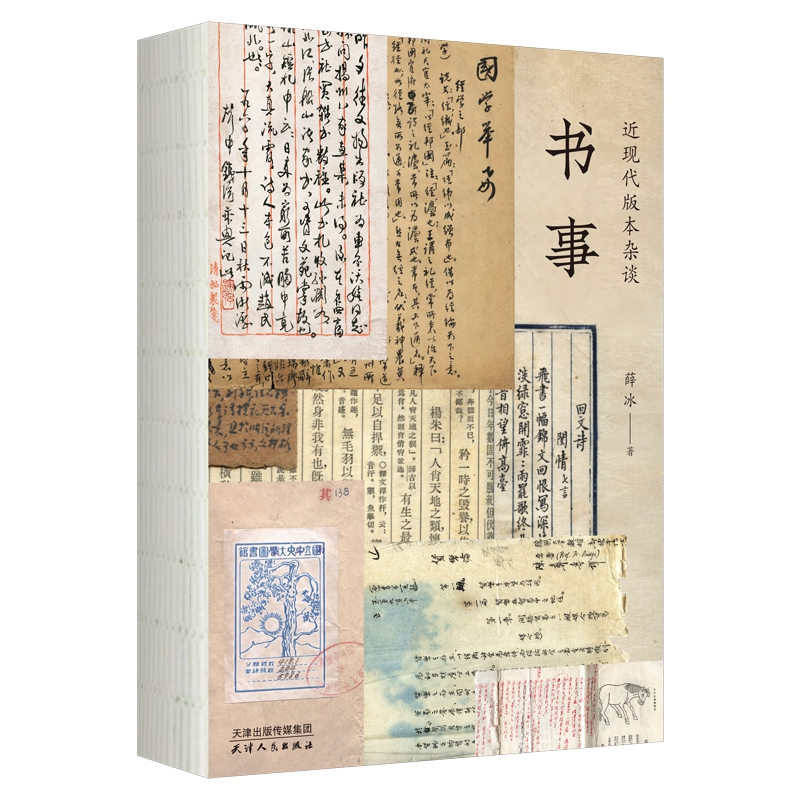

出版社: 天津人民出版社

原售价: 88.00

折扣价: 52.80

折扣购买: 书事 : 近现代版本杂谈

ISBN: 9787201160559

"薛冰 著名文化学者,江苏省作家协会专业作家、南京市作家协会原副主席,现任南京市历史文化名城保护专家委员会委员、地方志学会副会长。著有长篇小说《城》《盛世华年》,书话集《旧书笔谭》《拾叶集》《古稀集》,文化随笔集《家住六朝烟水间》《饥不择食》《漂泊在故乡》《拈花意》,专著《南京城市史》《格致南京》《读南京》等五十余部。"

《书事:近现代版本杂谈》文摘 名家手迹影印本 近现代影印本中,名家手迹影印本是为人所喜爱的一大类别。除了文献意义之外,影印逼真的名家手迹,也是一种可供欣赏的艺术品。 民国六年(一九一七)徐良在北京以石版影印《康南海先生戊戌轮舟中与徐君勉书及丁巳跋后》(图1),书高二百九十六毫米,宽一百七十六毫米。此信是光绪二十四年(一八九八)八月九日,康有为出走途中所写绝笔。时康有为乘重庆轮抵吴淞江外,英国吏员持清廷所发通缉令,其中有“康有为进丸毒弑大行皇帝,着即行就地正法”的内容。康有为以为光绪皇帝一定已被谋害,决意殉君,遂在由重庆号转渡英国兵舰的小轮舟中,索得“恶纸劣笔”,写信给时在日本横滨主持大同学校的弟子徐君勉,以老母家人相托。徐君勉保存此信二十年,后交给儿子徐良。丁巳(一九一七)二月,徐良赴上海贺康有为六十大寿,将此信带去,请康有为题跋,康有为写下了一千多字的长跋,重述当年政变、出走及写此绝笔的经过。书后又有铅字排印的徐良跋,述石印缘由,并在书尾另装白纸三页,请“海内耆硕题咏其事,以广其传”。这无疑是关于戊戌变法的一件重要史料。康有为的书法,史有定评,而此信写于悲痛仓促之际,另有一种意境。顺便说到,大同学校是孙中山倡议、横滨兴中会推动、康有为与梁启超参与创办的华侨学校,是革命派与维新派协同合作的产物。 《康南海先生戊戌轮舟中与徐君勉书及丁巳跋后》 民国十七年(一九二八)上海神州国光社珂罗版影印《包慎伯手书女子白真真诗册》(图2),展现的则是文人墨客的闲情逸致。事起于嘉庆八年(一八〇三)七月,包世臣途经芜湖留仙亭,见壁上有“吴门女白真真”所题诗五首并小序,两年后写成手卷;道光甲申(一八二四)题短跋,并补录书后;道光七年(一八二七)又作一跋,述事情经过,兼论书法。但末后一跋中,说到“后二年董晋卿自九江逆旅购得白真真自写小像,携至邗江见示,则似世间真有此人”,据此则所谓白真真并无此人,不过是包世臣的故弄玄虚。卷后有包氏弟子吴熙载、王僧保所书唱和诗。此卷在辛亥革命期间被毕登瀛廉价购得。毕氏字先筹,常州人,寄居合肥,在辛亥军中任参谋,书法宗包世臣。民国七年(一九一八),因沈敬仲酷爱包氏法书而久觅不得,毕氏遂举此以相赠。沈先生亦系有名学者,后马一浮先生在四川乐山兴办复性书院,即聘沈氏任副院长。所以此卷后有谢无量、叶中泠、马一浮、李鄂楼、陈蘷等先生的题跋,而书前又有黄宾虹先生所绘《于湖留仙亭图》,珂罗版印成双折页。神州国光社也是当时珂罗版印刷水平较好的出版社。此书高二百九十六毫米,宽一百八十米,前半包世臣及吴熙载、王僧保法书以珂罗版印,此后诸人题跋则以石印。这是当时的一种惯例,其目的自是为了降低些印刷成本。 《包慎伯手书女子白真真诗册》 鉴赏名家手迹影印本,常会遇到的困难,是书中相关人物,多用字号,不易弄清其真实身份,也就影响到对版本价值的判断。如民国十五(一九二六)年套色石印本《安酒意斋尺牍》(图3),书衣朱孝臧题签,书名页王乃徵题签,书尾有王秉恩长跋,牌记作“华阳王氏菊饮轩印”,而版权页所标书名为《塞向翁书札》,王三好堂发行,北京财政部印刷局印刷。这里牵涉到的几个人,一是作书人,塞向翁、安酒意斋都是成都诗人、书法家顾印愚的号,顾氏是光绪五年(一八七九)举人,张之洞的入室弟子,曾在其幕府多年,张氏谓顾诗为近时蜀人第一,辛亥革命后隐居,“塞向”即闭门之意。他十三岁时书法已闻名于时,有晋唐风范,片纸寸缣,为人所贵。二是受书人菊饮轩,亦号菊存,是顾氏姻亲,亦是其辛亥前湖北同僚。王三好堂则是王秉恩的堂号,他也就是这批信札中屡屡提及的“息公”,字雪澄,与顾、王是同乡、同僚兼文友,有诗名,善书法,精校勘,黄士陵为其刻有“三好堂”“三好堂藏书”“华阳王三好堂所收金石”等印。刘承干嘉业堂一九二七年刊印《王荆公诗集李壁注勘误补正》和《王荆公文集注》,底本为沈钦韩手稿,蝇头行草,不易辨认,即经王秉恩据《宋史》及嘉靖本《临川集》精心校勘,并撰写多条按语,纠正原稿之误。此书所收尺牍,为辛亥(一九一一年)至癸丑(一九一三年)间所作,辛亥革命前,所言多官场奔竞事,其后顾印愚留武汉,王菊饮居上海,王秉恩则在北京,所言多离情别绪,诗酒往还,恰可为这一批文人的遗老生涯,作一注脚。此书高二百九十四毫米,宽一百七十六毫米,少量为单色,多为朱墨两色,也有几幅是三色的。套色石印的技术,光绪末年始传入,因每一色须专制一版,然后由浅到深,依次印刷,所以相当复杂,代价自也比单色印本要高。 《安酒意斋尺牍》 还有一种名人手迹,写者并非书法家,但有着特殊意义。如辛未(一九三一)七月程艳秋先生书写并自费印刷的《苦兵集》(图4)。《苦兵集》的内容,是金兆棪所选三代以降讽刺战乱的诗歌集,程艳秋先生“读而感焉,爰摘其中之警策动人者,手写一帙,聊备展诵”。李石曾先生看到后,认为“足以启发人心,为呼吁和平之一助,督令付印,售款赈灾”。于是程先生又写了一篇自叙,述其缘起,以粉连纸石印,线装一册,高二百六十一毫米,宽一百五十二毫米。按程艳秋先生改名砚秋,是此后一年的事情。程先生在京剧艺术上与梅兰芳先生齐名,虽梅先生书画俱佳,为程氏所不及,但此本的价值,自不在书艺的精粗。 《苦兵集》 《郭天锡手写日记》 一九五八年六月,上海古典文学出版社影印出版《郭天锡手写日记》(图5),以为其内容多涉元代文人生活,郭氏书法亦佳,其所记当时异常天气状况,成为现代气象研究的重要参考资料。不过,这部日记手稿在中国日记史上更有着特殊意义,因为它在现存较为完整的日记手稿中,是时代最早的一件。此书以毛边纸胶印,高二百七十九毫米,宽一百七十二毫米,线装成册,当时仅印九百部,如今也不可多得了。 \"1. 《书事:近现代版本杂谈》源于著名文化学者、藏书家薛冰老师淘书、读书三十年的经验。 2. 《书事:近现代版本杂谈》以版本学的基本概念为经,以图书实证为纬,讲述著作者生平、出版者情况、流传与收藏等书前书后的故事,编织近现代中国出版的宏观图景。 3. 《书事:近现代版本杂谈》中列举大量实例,在图书版本的总体形态及其沿革变迁的认识上,为读者提供了一些基本的方法和可参照的样本。 4. 《书事:近现代版本杂谈》中368张珍贵的书籍版本图片均来自作者多年的收藏,不仅拓展眼界,其中丰富的文化史细节,更是多角度地展示了我们的科技发展与历史变迁。 5. 《书事:近现代版本杂谈》为广大读者提供了一部准确而全面的近现代版本形态图谱,被书友誉为当今读书、淘书、藏书的一种实用工具书。 6. 《书事:近现代版本杂谈》得以一窥社会出版机构对于图书出版的制约力量以及其取舍标准和意图。 7. 书中图片均未加过度修饰,还原每一个独特版本的不可复制性,更能体味其当时当下的历史细节。 8. 《书事:近现代版本杂谈》裸背锁线,质感护封,让每一个爱书人更懂书。\"