出版社: 北京大学

原售价: 118.00

折扣价: 76.70

折扣购买: 重述中国:文明自觉与21世纪思想文化研究

ISBN: 9787301342312

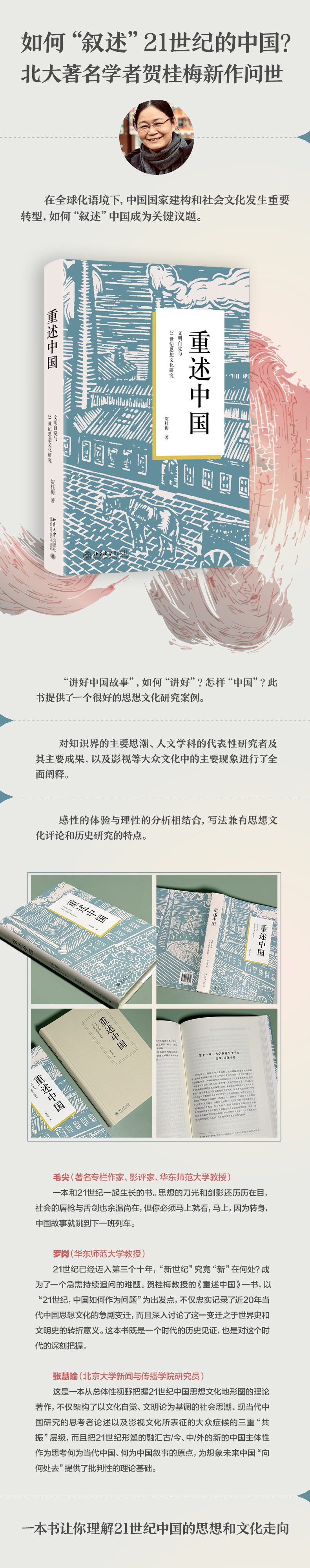

贺桂梅,北京大学中文系教授,中国现当代文学专业博士生导师。2000年毕业于北京大学中文系,获文学博士学位,同年留校任教。主要从事中国当代文学史研究、当代中国思想文化批评与中国女性文学研究,侧重关注当代中国文化主体性建构问题。出版著述《转折的时代——40-50年代作家研究》《人文学的想象力——当代中国思想文化与文学问题》《“新启蒙”知识档案——80年代中国文化研究》《女性文学与性别政治的变迁》《赵树理文学与乡土中国现代性》《书写“中国气派”——当代文学与民族形式建构》《时间的叠印——作为思想者的现当代作家》等。

2020年,《书写“中国气派”——当代文学与民族形式建构》一书出版。同时我的另外两本书《“新启蒙”知识档案——80年代中国文化研究》(北京大学出版社,2010)和《转折的时代——40—50年代作家研究》(山东教育出版社,2003),都获得了修订再版的机会。于是,有近两年的时间,我主要都在修订已完成的著作。这是一段回顾自己学术道路的时光,我开始全面整理自己的成长经历和学术研究,也有了将这本书整理出版的明确计划。 正是在这个整理的过程中,我发现自己已大致完成了当代中国五个主要时段研究的五本书:第一本是我读博期间完成的《批评的增长与危机》(山西教育出版社,1999),研究的是1990年代的文学批评;第二本是2003年完成的《转折的时代——40—50年代作家研究》(2021年更名为《时间的叠印:作为思想者的现当代作家》由生活·读书·新知三联书店修订重版),研究的是1940—1950年代从现代文学向当代文学的转型期;第三本是2010年完成的《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》,研究的是1980年代的文学思潮;第四本则是研究1940—1970年代的《书写“中国气派”:当代文学与民族形式建构》。而我关于21世纪中国思想文化的研究,应是这个序列的第五本书。把这五本书放在一起,我开始意识到自己多年的研究其实有一个持续的关注对象,那就是“当代中国”。探讨的问题和研究方式都在不断地变化,但“当代中国”这个核心对象和主题却是稳定的,就像一根轴线,串联起我多年来看似分散的研究。意识到这一点,我开始整理自己研究21世纪中国的多篇文章,发现这本我一直在计划中的书,其实已经基本完成,并且未曾远离最初规划的目标。 把当代中国作为自己的研究对象,既是我一直在摸索和追求的个人研究风格,也与我所在的专业领域即中国当代文学有密切关系。中国当代文学这个专业方向的设立始于1970年代后期,但关于当代中国文学的研究却是自1940年代后期当代文学发生期就同步展开了。当代文学实践的推进和展开,不仅包括文学创作即作家作品和文学现象,同时也与文学史研究、文学评论、文学理论的探讨紧密关联。这个最具当下性的开放性专业方向,既是中国文学研究整体学科建制中的一个方向,也是一个不断地突破文学的边界而直接介入当下思想文化的研究场域。文学问题的讨论始终是与中国问题的研究重叠在一起的。当代文学这种前沿性,使得相关研究常常突破了纯文学学科的规范性约束,而成为回应当下思想文化问题的活跃的“实验场”。 我对当代文学不同时段的研究,一直尝试着在一种跨学科、跨专业的视野中探讨文学问题,并将“当代中国”视为自己研究的真正对象。在这样的意义上,文学是基本的研究媒介和主要依据,而不是最终目标。《批评的增长与危机》研究1990年代文学批评,但考察的是批评实践如何回应1980—1990年代的历史转型、“人文精神”论争中立场和价值认同的分化、文学的边缘化与文化研究的提出、文学史研究中思想命题的推进;《时间的叠印》处理1940—1950年代转型期的五个作家个案和五组思想史命题,关注的是大转折时期不同作家的选择,文学家作为思想者的生命实践方式,以及由此呈现的宏观历史图景;《“新启蒙”知识档案》探讨1980年代六个文学(文化)思潮,希望通过知识社会学的整体性考察,呈现当代中国后40年的主流知识体制如何成型;《书写“中国气派”》重点分析1940—1970年代当代文学六个(组)经典塑造民族形式的具体路径,但关注的问题则是社会主义中国的文学实践如何转化民族资源并塑造其主体性。把文学问题和作家的创作实践放在思想史视野中展开分析,曾是我提出“人文学的想象力”的基本想法。因此,文学从来不是文学自身,而是一种当代中国自我表述的实践形态。 中国学术体制中并不存在“中国研究”这一分类。在“二战”后海外学科分类中,“中国研究”一方面是从传统的“汉学研究”转化而来,另一方面则与战后美国学院新设立的“区域研究”关系密切。欧美及日本等的“汉学研究”更强调的是古典中国研究,对现当代中国的关注并不多,因此称其为“汉学研究”还是“中国研究”实际上也涉及研究中国的时段转移。而在战后美国学术体制中得到命名的“区域研究”,显然与冷战体制及美国为中心的世界版图密切相关。在这种区域研究视野中,“中国研究”仅仅是“东亚研究”的一部分。我所理解的当代中国研究,并不是要接续这样的国际学术分类,而是与1990年代以来知识界为回应中国问题而提出的前沿性研究路径相关。这种研究的两个特点,其一是将当代中国作为整体性的研究对象,这意味着打破单一国别、专业研究的界限,而形成一种跨学科、跨国别、跨区域的整合性研究视野;其二是从中国的主体性视野出发重新理解中国与世界,这意味着并不将“中国问题”视为“世界问题”的某一地方性研究,而是注重问题提出的中国语境和历史脉络,并立足中国而重新理解世界。当代中国研究以“中国问题”为研究对象和讨论场域,在这一问题域中,基于不同国别、不同学科的专业研究可以获得对话和交流的空间,从而共同推进对中国问题的思考。 这是我所理解的“中国研究”,也是我一直在尝试和摸索的一种研究风格。在既有的学科分类体制中,这种研究诉求和风格并不容易获得清晰的定位。两个需要突破的主要体制性区隔,一是国别文学研究,一是学科与艺术分类体制。但在我的理解中,强调要从“中国问题”的整体性视野中展开研究,与专业体制并不完全构成对立关系。可以说,如果缺少必要的国别文学研究和艺术分类研究的专业基础,想要将“中国研究”推向深入,也将是困难的。其中的关键,不在于国别与世界、文学(或他种艺术分类)与中国的二元对立,而在于研究者是否既具有一种整体性的研究视野,同时也具备专业性研究的基础和能力。整体性视野和专业性研究能力这两方面的结合,才能使“中国研究”兼具广度和深度。 宽泛地说,只要关注与研究当代中国,就需要借助文学、艺术、思想、文化等诸多表述媒介。自1980年代以来,人们越来越强调“媒介自觉”和叙事媒介研究的专业化特点,但这种专业化探讨始终离不开对中国的关注。差别只在于,对于何谓中国,对于作为一个整体性对象的中国本身是否有着反思性的理论自觉。我开始有意识地将当代中国作为自己的研究对象和问题对象,受到1990年代求学期间整个知识界前沿研究的极大影响。正是当时知识界的诸多论争,包括“后新时期”的转型、“人文精神论争”、“新左派”与“自由派”的论战等,使得总体性地思考“中国向何处去”这样的大问题变成了共同的意识。这也使得人们难以仅仅在专业范围内讨论问题,而需要对中国社会现状及其可能的发展方向做出自觉或不自觉的考量。 事实上,在凸显“转型”“断裂”“变革”等阶段性特点的同时,就已经包含了对中国社会问题的总体性判断。我对当代中国五个主要阶段的分期研究,也是建立在这种总体性理解的基础上的。回过头来看,当代中国似乎频繁地处于“转折期”,1940、1950年代之交,1970、1980年代之交,1980、1990年代之交乃至20、21世纪之交,中国社会与文化都发生了明显的转型与变化。这使得将当代中国作为一个整体性的谈论对象,首先是一个需要探讨的问题,但同时,如果缺少对当代中国的总体性意识,这些转折和变化的具体内涵也难以得到清晰描述。事实上,每一次对“转型”的界定和分断,都源于一种“新时期”的当代性诉求。在这一意义上,克罗齐的名言“一切真历史都是当代史”的确切含义是,缺少对当代性的认识和理解,人们就无法书写“历史”。 而我对当代中国五个时段的专题性研究,可以说始于1990年代的当代性意识。当时,如何看待1980—1990年代之交的转型和1990年代发生的变化是一个关键问题,知识界的诸多分化和争论也都建立在这一历史判断之上。就我的历史经验而言,正因为意识到1990年代中国社会发生的重要变化,如何重新理解1980年代、如何看待1940—1950年代的重要转型,尤其是如何重新阐释和评价1950—1970年代历史与文学,才成为可以也应该探讨的问题。这种关于当代中国的分段研究,一方面需要对研究者置身的当代性处境有自觉的历史认知和判断,另一方面也需要反思并超越此前对这些时段所形成的主流历史评价方式。已经形成的主流判断,主要是后一时期为确立自身的合法性而对前一时期的选择性评价。例如1980年代研究界如何叙述1940—1950年代转型,如何阐释1950—1970年代的历史与文学实践,论述方式都有意无意地立足于确立和维护“新时期”和“新启蒙”的合法性。在这种历史意识中,启蒙与革命、传统与现代、文学与政治等构成了一种二元对立式的选择。正是意识到1990年代以来的社会变化及其新的历史意识,超越1980年代的新启蒙知识体制而重新阐释当代中国这种研究实践才成为可能。 回过头来看,迄今我的所有研究存在着一个“90年代原点”,也就是说我关于当代中国不同时段的研究,都有意无意地建立在1990年代形成的历史意识的基础上。1990年代是“70后”这一代研究者的求学时期,也是我们的学术青春期,当时的知识氛围和社会历史结构塑造了我们最基本的学术谱系和精神气质。意识到这一点,也就深刻地意识到人如何生活在历史中,我们作为个体如何被历史所塑造。所谓“一代人有一代人之学术”,大约指的是这样的情形。本书第二编收入了我对刘复生、毛尖这两位同龄人的学术思想评价,也大致呈现出了这样的理解。但是,当代性的社会历史结构是处在变迁发展之中的,“历史中的人”如何反思性地认识历史进而介入时代实践之中,才是代际主体性的真正表现。所谓“90年代原点”的独特性在于,一方面人们的精神状态仍旧处在1980年代的浪漫主义余绪中,另一方面又意识到1980年代塑造的“新启蒙”知识体制已经开始失效。构成整个20世纪中国基本认知框架的中与西、古与今、左与右、保守与激进等,都汇聚于1990年代的话语场中,在相互分化、辩驳乃至论战中深化展开。可以说这是一个曾经的主流话语失语、失序的时期,是一个略显混乱因而开放的蕴含着多种可能性的时期,也是一个新的思想路径在摸索中逐渐成型的时期。 本书所描述、勾勒和阐释的思潮、议题和现象,事实上都是从1990年代生长出来,进而在21世纪逐渐成型并稳定下来。正如前文提到的,这些从1990年代出发的思想文化探索,经历二十余年的发展,已经逐渐显露出相对稳定的轮廓。这或许也意味着“绵延的90年代”终于结束,而21世纪中国也开始显露出自身的阶段性特点。因此,当“90年代原点”获得指认的时候,对我而言,也意味着我终于远离了1990年代,而获得了对于21世纪中国更为自觉的认知。这本书的意义不仅在于记录和呈现了20余年来中国思想文化变迁的轨迹,也可以作为我从1990年代出发,观察、分析和阐释当代中国的思考见证。 这本书的写作过程,实际上是与我迄今的主要学术研究同时进行的。因此,这“第五本书”不是研究当代中国最新时段的最后一本,而是“四+一”本书,即这本书构成了前四本书写作的思想底色、问题意识和当代性出发点。在前四本书中,尽管研究的对象是当代中国,但我的思考层次存在着一个向前推进的过程。《批评的增长与危机》主要关注的还是文学批评话语的形态,我作为研究者是与我所研究的对象站在同一位置的。到了《时间的叠印》一书中,我开始有意识地关注知识群体的整体面貌,以及由作家们的创作实践而呈现的“立体的文学史”图景。将“中国”作为一个自觉的思考场域和对象,明确地表现在《“新启蒙”知识档案》一书对“80年代”“中国”“文化”这三个关键概念的反思中,六个文学思潮的知识社会学考察也是放在“80年代中国”这一地缘政治主体与文化空间格局中展开的。在2018年完成的《书写“中国气派”》中,我则开始更直接地讨论“中国形式”如何通过文学实践而得以呈现和表达。可以说,我对“中国”的关注,经历了从“中国的(批评或作家)”到“中国空间”再到“中国形式”的重心转移。本书的写作一直贯穿于我此前几本书的写作过程中,只不过前者将研究的对象放在1940—1990年代的中国,而这本书探讨正在展开中的21世纪中国思想文化实践。并且本书一个很大的不同,就是直接把“何为中国”、如何重新叙述中国,作为关注的主题和对象。 要“讲好中国故事”,但如何才是“讲好”?怎样才是“中国”?此书提供了一个很好的思想文化研究案例。