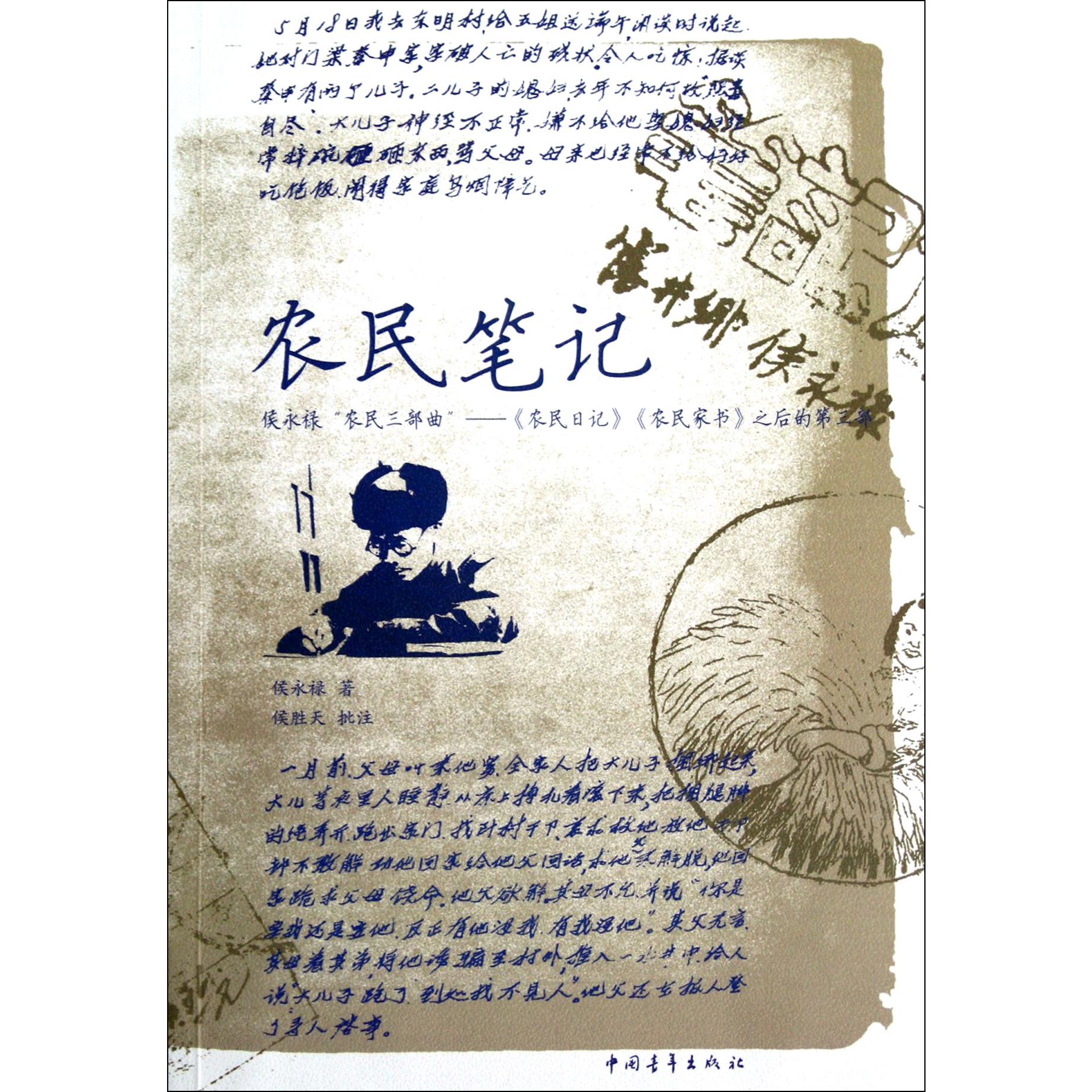

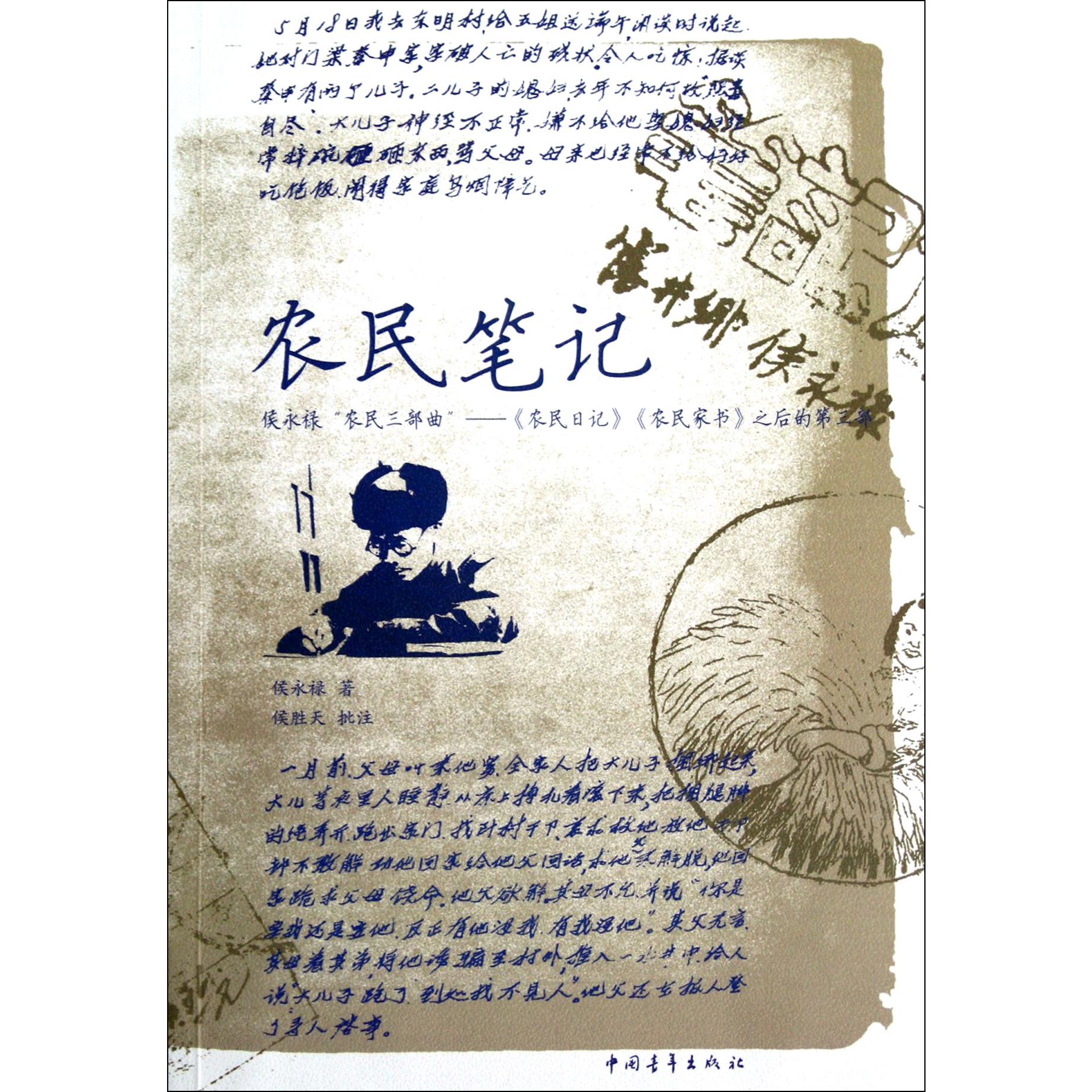

出版社: 中国青年

原售价: 39.80

折扣价: 25.50

折扣购买: 农民笔记

ISBN: 9787515308944

侯永禄(1931-2005),曾用名侯永学,陕西省合阳县路井镇人。1944年进入合阳县简易师范,1949年毕业回家务农。1954年路井农业合作社成立,担任会计。1957年5月加入中国共产党。“文化大革命”开始后,曾任生产队政治队长、大队毛泽东思想大学校负责人、民办教师、大队合作医疗站负责人、火队党支部副书记兼革委会副主任等。1981年12月任路一火队管理委员会主任。1984年4月至2001年,担任路一村“义务邮递员”。他坚持60余年写日记,记随笔,撰家史。由他的日记精选而成的25万字的《农民日记》一书,于2006年12月1日出版发行,好评如潮。

引玲停学 1963年夏季,引玲考上了初中,但却未能上学。家里9口人,只有我和 她妈能劳动。全年拼死拼活地干,挣下的工分不够口粮钱,拿什么来供几个 学生呢?她婆和她外婆还说:“女儿家,念那么多书有啥用,识上几个字, 会写信,人哄不了就行了。”我虽然谈了让娃继续上学的好处,谭兴寿老师 还接连叫了两次。但我却没有认真坚持让引玲上学,使她考上了的中学不能 上,造成了一生中“最大的遗恨”。(让姐姐停学,是父母无奈的选择。) 引玲进入农村,便参加了妇女务棉组,和社员一起没黑没明的劳动。既 务棉花,又拉车车;既做女社员的活,又于男社员的活;既干生产队的集体 活,又做里里外外的家务活。我抗旱绞水她替我绞水,我担水茅她替我担水 茅,我拉炭她一起拉炭。我能干的活,她也挣着干。她比一个男青年干得更 好更多,挣的工分也多。 她很聪明能干,干啥会啥,真是一个多面手,文武双全。参加民兵训练 实习打靶,她中了9环,成绩优秀。她参加文艺组演戏,扮演的是《红嫂》 中的红嫂。1965年夏季,生产队选她当了会计。她的珠算只学了加减而没有 学过乘除,但她在场内给社员分粮的时候,用算盘再加上笔算的原理,创造 出自出心裁的办法,当时就算到了各户。没有进过会计训练班。也学会了记 账结账,造月结表,决算分配。1965年冬家里买下了缝纫机,她很快学会了 剪裁,学会了缝制,并不断提高着技术水平。 1964年“五四青年节”,引玲加入了共产主义青年团。1970年元月20日 下午,经王常竹介绍,和南庄村王俊杰相识。元月25日,和她妈“看屋里” ,回来后很欢喜。31日上午两人同去公社领了结婚证。2月7日即农历正月初 四,正式举行结婚仪式。送女的算上媒人只有9个大人两个小孩,嫁妆是一 个镢头、一个锄头和一把镰刀,真可谓新式简朴了。 引玲结婚后,1971年元月10日,被商业系统招收为合同工,进了路井供 销合作社。1972年转为正式工。1973年3月2日转往韩城矿务局电务厂工作。 (姐姐为这个大家庭付出的太多太多了。后来,她靠自己的勤奋努力, 自学成才,担任韩城矿务局运销处会计,1998年内退。) 第一名高中生 1973年3月4日午饭时,樊海川老9币送来一份通知书,是侯丰胜考入路 井高中的录取通知书。全家人非常高兴,丰胜更是喜不自胜,激动得眼里几 乎冒出了泪花。2月12日升学考试结束后,他天天盼望见到自己的考试成绩 。虽然每天参加队里的劳动,但心神不安,近几日更是坐卧不宁,不时地打 听消息。现在考上了,录取了,一下子放心了。这是凭勤奋学习刻苦努力得 来的,不是借推荐而得来的呀!怎能不令人高兴呢! 大姐引玲,因家里贫人口多劳力少,考上了初中也没能上学。大哥胜天 上了初中,因“文化大革命”没能好好学习,1968年毕业后回乡务农。二姐 西玲,受了“读书无用论”的影响,1970年正在初中上学时,便无故停学不 去了。只有丰胜从初中毕业后,顺利地考上了高中。这是我家祖孙三代第一 名高中生,也是我家有史以来的第一个高中生。他是全家人的光荣,也是全 家人的骄傲,更是全家人的希望所在啊! (十年动乱,“读书无用论”流毒蔓延。在此期间,一家人却能认识到 知识的重要,为“第一名高中生”欢呼雀跃。妹妹西玲中途辍学,让人扼腕 叹息。几十年来,她在家辛勤劳作,侍奉父母,克勤克俭,任劳任怨。好在 一对儿女侯艳侯蛟,已经大学和研究生毕业,跳出了“农门”,融入了城市 。) 一双旧鞋 (1973年4月5日) 由于我家人口多,小孩多,经济非常困难,所以,勤俭节约、艰苦朴素 就成了这个家庭的传统。能吃的东西一点都不糟蹋,能用的东西再烂也舍不 得丢,穿的衣服、鞋帽是补了又补、穿了又穿,实在穿不成了也要将几件烂 衣服弄成小布片纳鞋底用。为了纳一双鞋,他妈、引玲、西玲不知要费多少 功夫一针一线才能纳成,每个娃的鞋都是穿得烂得不成样子才当破烂卖掉。 前几天早饭后,闲来无事,在东边屋里看见一堆穿烂的鞋,便想把其中 烂得实在穿不成的拣出来,卖给收破烂的人。我在柜子底下拉出来一堆子, 挑来拣去,见有一双花面旧小鞋,样子和鞋面花布好像女孩子穿的。虽然很 烂了,但还能凑合穿几天。看了看,按照尺寸大小估计小儿子争胜还能穿上 。如果再不穿,便再没有人能穿上了。于是便把争胜叫到跟前,把鞋上的尘 土拍了拍,让他穿到脚上试试,看大小合适不合适。争胜走到近前,将鞋看 来看去。穿吧,不大乐意,鞋上有花叶图案,好像是给女孩子穿的。不穿吧 ,又怕挨训斥。正在犹豫,西玲站在旁边低声一笑,争胜再也不肯穿了,转 身想溜。我便大喝一声:“穿!穿上试一试!”争胜一看我脸色发怒,急忙 转身,撒腿朝大门外逃去。我大怒,立即追去,并大喊:“站住!看我追上 非打死你不可!”争胜一听越跑越快,一直跑到学校,也不敢进教室,只好 躲进厕所里。巷东头党锁在巷中大声就喊:“争胜大杀娃哩!”巷里不少人 也跑出来看热闹。我一直追到西头巷,硬被人挡住拉回来,怒气久久不能平 息,觉得家里人怎么不懂道理,不从小让娃娃知道一针针一线线来的不容易 ,这怎能养成勤俭节约的好习惯呢! 而赵妈心里却在想:这本来没有一个钱的事,却怎么闹得捂耳喊叫的不 得了呢!是不是玲儿大嫌我在路井住的时间太长了,心里有意见?口里却不 好说,所以便有意寻事闹事。于是,便把她的心意给菊兰说了。菊兰笑着说 :“不是!” 我一听,不好!赵妈再因这事提出回西庄子去,那该咋办呀 !所以争胜从学校回来后,也再没追问穿不穿旧鞋的事了。争胜也才放心了 。 (旧鞋一双,祖孙三代,都是贫穷惹的祸。现在的孩子,很难理解父亲 那一种近似粗暴的做法。几十年过去了,当一家人回忆起这件往事的时候, 既没有对父亲过激行为的异议,更没有对争胜“落荒而逃”的指责。漫过大 家心田的,则是难以言表的伤痛与感慨。) P171-175