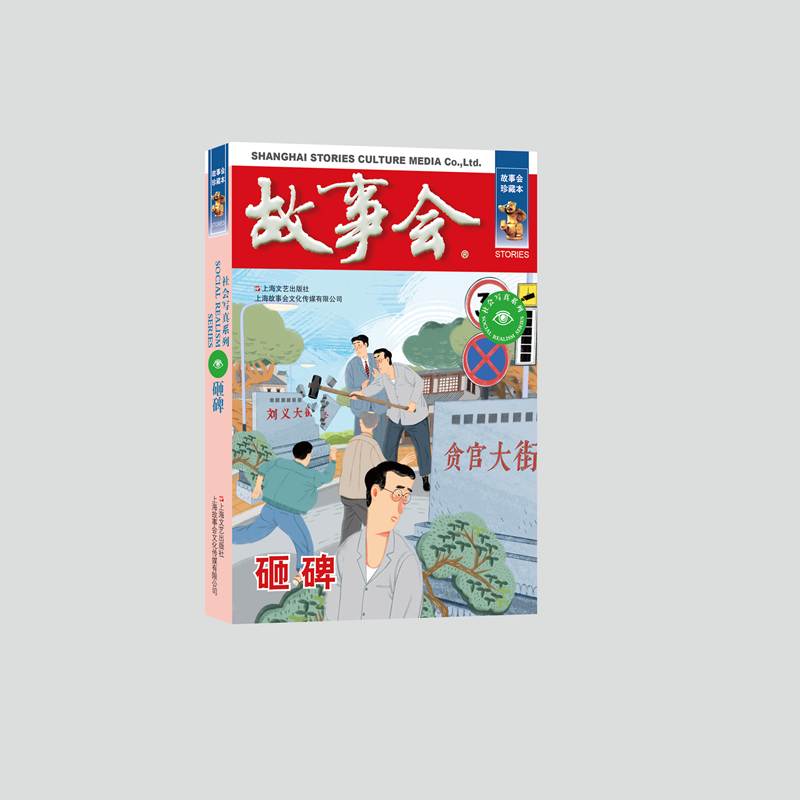

出版社: 上海文艺

原售价: 25.00

折扣价: 16.00

折扣购买: 砸碑

ISBN: 9787532187676

《故事会》杂志是一本享誉海内外的通俗文学杂志。以发表反映我国当代社会生活的故事为主,同时兼收并蓄各类流传的民间故事和经典性的外国故事。在坚持故事文学特点的基础上塑造人物形象,提高艺术美感,力求口头性与文学性的完美结合,努力使每一篇作品都能读、能讲和能传。1999年、2003年、2005年,《故事会》杂志获得三届中国期刊奖;2010年获中国政府奖·期刊提名奖;2013年获第三届中国政府出版奖·期刊奖;2008年被认定为中国驰名商标;2011-2013年两次获上海名牌。

砸碑 有个叫刘义的贪官,在监狱里关了十几年,今天终于出来了。 按理说,出来好呀,俗话说,宁活世上七日,不活牢狱一年,然而,刘义出来后,却感到还不如呆在“大墙”里面,为什么?因为外面没人理他,不说那些当年所谓的朋友、兄弟们,一个个都躲得远远的,就连老婆孩子也不认他,改嫁的改嫁,断绝关系的断绝关系,刘义成了地地道道的孤家寡人了。 刘义心想:城里是呆不下去了,还是回老家吧,母不嫌儿丑,乡亲们一定不会嫌弃自己的!于是,就收拾收拾行李,回到了老家。 他的老家在鲁北山区,名字叫刘村。刘义下车后,站在村头的水泥路上,不由得百感交集:他上一次回乡,为的就是参加脚下这条柏油大道的建成立碑仪式,身边前呼后拥,那是何等的风光啊! 这条大街是他以扶贫的名义捐钱修的,花的当然是单位的钱,乡亲们却不这样认为,把功劳都记在他的头上,建成后还在路旁立了个石碑,刻着“刘义大街”四个遒劲大字,还特地把他请回来为街碑揭幕。而如今,经过这十多年,已是物是人非,脚下的路面已经变得坑坑洼洼,破败不堪,自己更是落魄成孤魂野鬼,在外面都没有容身之地,不得已才投奔老家。想到此,不由大觉凄凉。 刘义抬眼望去,街旁的石碑还在。他缓步走过去,想看看碑上的字,等走到近前,他全身忽然一震,一颗心渐渐沉了下去,只见四个字已换了两个,变成了:贪官大街。顿时,“贪官”这两个字如同两把冰凉锋利的刀子,狠狠地刺进了他的心脏。刘义站在大街上,全身泛起阵阵寒意:没想到,家乡人也是这么恨自己!他们把“贪官”这两个字刻在碑上,是要让自己遗臭万年呀!刘义想到以后的日子,愁上心头,有些后悔贸然返回家乡。 他正发愣,身边走过一个牵牛的老头,边走边侧着头好奇地打量着他。打量了一会儿,老头突然面露喜色,开口道:“咦,你不是刘??刘义吗?你回来了?”刘义认出他是刘德昌,过去是村里的书记,当年就是他到省城跟自己要钱修了这条街道的,论辈分自己得叫他二伯。刘义偷偷瞄了眼石碑上的贪官两字,羞愧地低下头,说:“二伯,是我,我回来了。” “你这是??”德昌老汉看看他身边鼓鼓囊囊的行李,不解地问。 “我想回村里来住。” 德昌老汉一愣,显得很意外,随即展颜道:“好啊,你这是叶落归根呀,跟过去做官一样,老了以后要解甲归田、告老还乡。其实,依我看,这就对了,金窝银窝不如咱的土窝,还是咱老家好。”刘义尴尬地笑笑,心中想说我是没办法才回来的,可这话哪能说得出口? 德昌老汉说:“快进家吧,你还站在这里干什么?”他看了看那块碑,明白了,淡淡地说,“都是过去的事,不要想它了。” 刘义的父母在他出事不久就双双去世了,家里的老房子还在,打扫打扫就可以住了。晚上,乡亲们听说他回来了,都跑来看他,说些欢迎的话,告诉他,要是缺什么就去家里拿,甭客气。大家都不提他过去的事儿,倒是刘义自己忍不住了,红着脸说:“我对不起大家,丢了刘村的人了。” 德昌老汉叹口气,说:“这事儿以后不许提了。说实话,当时听说这个事儿后,大家伙都抬不起头来,心里也恨你,要知道,你可是咱们刘村的骄傲,是全村老少爷们的精神支柱呀。那时候,咱出门在外,只要一说刘村的,哪个不羡慕、不尊敬?可是这根支柱塌了,大家伙就成了人家嘲笑的对象了,人家动不动就说:刘村别的不出,就出贪官!还把你修的那条街,叫成是贪官大街。” 刘义不由痛哭流涕,对着几位年长的村人“扑通”就跪下去:“我有罪,是刘村的罪人,愧对你们啊。”德昌老汉把他扶起来,接着说:“后来大伙一商议,干脆就把街名改成了贪官大街,为的是警戒咱刘村的人,以你为鉴,莫做贪官。有了这面‘镜子’,这些年来,从咱们刘村出去的人,个个都清清白白,对得起先人祖宗。”刘义喃喃地说:“贪官大街,这名字改得好,改得好!” 就这样,刘义在老家住了下来。 刘义当官之前在省医院做过大夫,在老家安下身子后,他就重操旧业,开了个小诊所。以他的医术,为乡亲们解决些头疼脑热的小病,自是药到病除,连有些乡里甚至县里医院都治不好的疑难杂症,他也经常能妙手回春。为了赎罪,洗刷往日自己带给乡亲们的耻辱,他为乡亲们治病仅收一点点工本费,自己能够糊口就行了。两三年下来,经他的手治愈的病人不计其数,他的名声也越来越大,十里八乡的人们都知道昔日的贪官成了救死扶伤的神医。现在,刘义到县里去赶集,大老远就有人迎过来,恭恭敬敬地喊他刘大夫,不再有人对他指指点点,说这就是刘村那个大贪官了。 这一天,刘义正在家里配药,听到村口锣鼓家什响翻天,心想:“肯定又有人来送锦旗了。”由于他收费低,许多病人就把送锦旗当成表达感激的方式。如今,家里的锦旗多得都搁不下了。然而锣鼓家什响了半天,却也不见有人过来。过了一会儿,锣鼓声停了,突然传来了激烈的吵闹声。 刘义正在胡乱猜测出了什么事儿,“咚咚咚”,一个毛头小子慌里慌张地跑来,大老远就喊:“叔,快到村口去,德昌爷爷叫你。”刘义问:“啥事?”“外村的人欺负上门来了,要砸咱村的街碑。你快去看看吧。” 刘义一慌,赶忙放下手中的活儿赶到了村口。 村口,德昌老汉正领着人与一帮人对峙着,双方剑拔弩张,对方手里拿着铁锤、镐头,来势汹汹。再看那块街碑,已经被砸去了一只角儿。这帮人看见刘义来了,欢呼一声,纷纷迎上来,招呼道:“刘大夫,您来了?” 刘义认出为首的这人是自己不久前治好的一个病人,松了口气,就问:“你们干吗要砸碑?” 这人指着石碑上的字,气愤地说:“刘大夫,我们实在是看不下去了,你们村的人也太欺负人了,干吗到现在还竖着这么一块碑来臭你?” 刘义一怔,心中升起一股暖意,眼中就觉得热乎乎的,忙说:“没有的事儿,没人来臭我,你们误会了。” 这人说:“刘大夫你别管了,我们大伙已经商议好了,说啥也不能再让他们糟蹋你了,这块街碑今天非砸了不可。你看,新碑我们都准备好了。”说着,他一挥手,就有人抬过一块石碑,在旧街碑旁边一放,就把上面盖着的红绸子揭开了,露出四个大字—刘义大街。看到上面的字,刘义忍不住了,眼泪夺眶而出。 德昌老汉见状,眉毛胡子喜得直抖,一拍大腿,道:“哎呀,大水冲了龙王庙,你们是来换碑呀,咋不早说?其实,我们也早想换了。谢谢你们了。来,让我老头子亲自来把旧碑砸碎。”有人就把铁锤递给他,德昌老汉攥着铁锤来到刘义身旁,一竖大拇指,说:“刘义,你是好样的,你看,现在没人记得你是贪官了,你给刘村的老少爷们争脸了!” 刘义心潮激荡,说:“二伯,你能不能把铁锤交给我,让我来砸?”“行。”德昌老汉高兴地把铁锤交到他的手里。刘义攥着铁锤,一步步走到近前。这时候,鼓乐喧天,锣鼓家什重新响了起来。掌声中,刘义高高举起了铁锤,手起锤落,石碑顿时碎了。 锣鼓声戛然而止,大伙面面相觑,都愣了。 原来刘义砸的并不是那块旧街碑,而是新做的这块。 德昌老汉着急地喊道:“刘义,你这是干什么?”刘义放下铁锤,哽咽道:“我知道大家能原谅我就知足了。这块街碑不能换,留下这一面镜子时刻提醒我们走正道,这比给我竖起十块功德碑都好。” 于是,这块断了一只角的街碑就一直在刘村的村口立着?? 又过了半年,这天,德昌老汉急匆匆地来找刘义,商量说:“这次街碑恐怕不换不行了,因为有人出钱要重新铺这条街道,不过,人家的条件就是要用她起的新街名,你说咱答不答应?” 刘义一听,喜道:“好事呀,赶快答应,这条街早该修了。” 很快,一条崭新、平坦的大街建成了,立碑这一天,刘村的人们跟过年似的,喜洋洋地聚集在村口。震耳欲聋的鞭炮声中,当大红绸子从碑上徐徐落下,刘义呆住了,只见碑上的四个大字清清楚楚—刘义大街! 这时候,人群突然静下来,乡亲们簇拥着一个姑娘来到他面前,德昌老汉大声介绍说:“刘义,就是她出钱为我们修的街道。” 那姑娘冲着刘义深深地鞠了一躬,喊道:“爸爸。” 刘义突然间就泪流满面。 (黄 胜) (题图:安玉民) 本书依托于《故事会》创刊多年来的强大资源,选用的作品题材广泛,立意健康,现实感强,符合读者的价值需求和审美取向。书中收录的作品能较好地体现故事的特点,在较为激烈的矛盾冲突中塑造人物形象,也能展示较为复杂的事件过程。故事情节新鲜、奇巧,有较好的看点,能受到大众读者的欢迎。对于喜欢故事的读者来说,本书的创意编辑将带来超凡脱俗的阅读体验。