出版社: 吉林大学

原售价: 69.00

折扣价: 47.00

折扣购买: 新高考生物真题全刷:决胜400题

ISBN: 9787576815702

张鹏,高考生物辅导名师,本硕就读于北京林业大学生物学专业,十三年高考生物教学经验,累计授课5000小时+,教授学员100000+。善于多学科、多角度分析生物学实质,对知识讲解深入浅出,鞭辟入里。

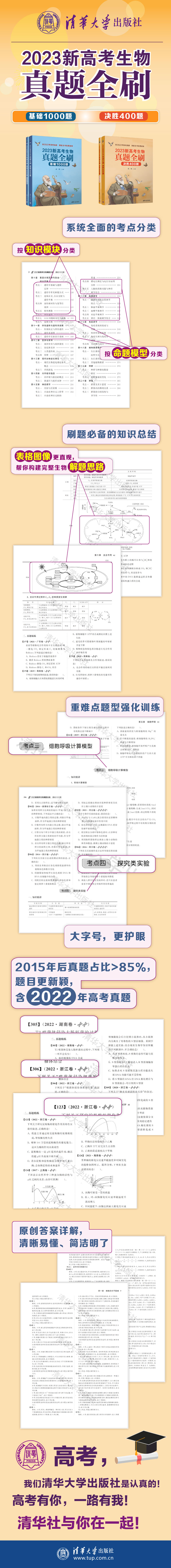

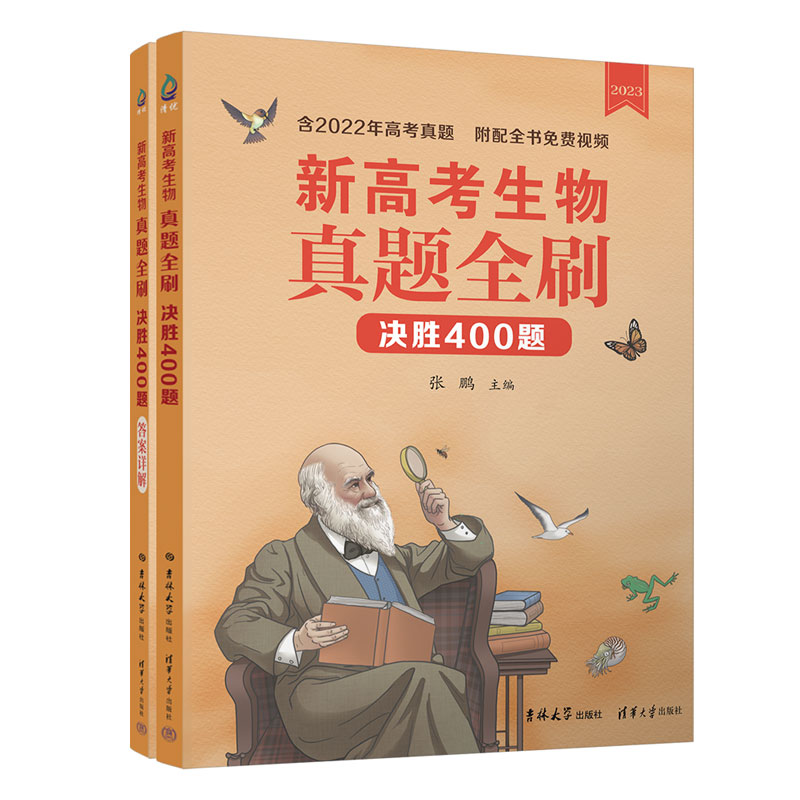

第三章〓遗传学分析与实验设计 【】(2022·山东卷) 家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY′个体,不含s基因的大片段丢失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。 如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,下列说法错误的是()。 A. 所有个体均可由体色判断性别 B. 各代均无基因型为MM的个体 C. 雄性个体中XY′所占比例逐代降低 D. 雌性个体所占比例逐代降低 【】(2022·广东卷) 遗传病监测和预防对提高我国人口素质有重要意义。一对表现型正常的夫妇,生育了一个表现型正常的女儿和一个患镰刀型细胞贫血症的儿子(致病基因位于11号染色体上,由单对碱基突变引起)。为了解后代的发病风险,该家庭成员自愿进行了相应的基因检测(如图)。下列叙述错误的是()。 A. 女儿和父母基因检测结果相同的概率是23 B. 若父母生育第三胎,此孩携带该致病基因的概率是34 C. 女儿将该致病基因传递给下一代的概率是12 D. 该家庭的基因检测信息应受到保护,避免基因歧视 【】(2022·山东卷) 野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是()。 杂交组合子代叶片边缘 ①×②光滑形 ①×③锯齿状 ①×④锯齿状 ①×⑤光滑形 ② ×⑥锯齿状 A. ②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B. ③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状 C. ②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D. ④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形 【】(2017·浙江卷) 若利用根瘤农杆菌转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因转入大豆,获得若干转基因植株(T0代)。从中选择抗虫抗除草剂的单株S1、S2和S3,分别进行自交获得T1代,T1代性状表现如图所示。已知目的基因能一次或多次插入并整合到受体细胞染色体上。下列叙述正确的是()。 A. 抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现为不完全显性 B. 根瘤农杆菌Ti质粒携带的抗虫和抗除草剂基因分别插入到了S2的2条非同源染色体上,并正常表达 C. 若给S1后代T1植株喷适量的除草剂,让存活植株自交,得到的自交一代群体中不抗虫抗除草剂的基因型频率为12 D. 若取S3后代T1纯合抗虫不抗除草剂与纯合不抗虫抗除草剂单株杂交,得到的子二代中抗虫抗除草剂的纯合子占19 【】(2016·浙江卷) 某自花授粉植物的花色有红色和白色,花色取决于细胞中的花色素,花色素合成的主要过程如图所示。设花色由2对等位基因A和a、B和b控制。取白花植株(甲)与白花植株(乙)杂交,F1全为红色,F1自交得F2,F2中出现红色和白色。下列叙述正确的是()。 A. 植株甲能产生2种不同基因型的配子 B. 若亲代白花植株中基因a或b发生突变,则该植株一定开红花 C. 用酶1的抑制剂喷施红花植株后出现了白花,该植株的基因型仍然不变 D. 若基因B发生突变导致终止密码子提前出现,则基因B不编码氨基酸,植株开白花 【】(2022·海南卷) 家蚕是二倍体生物(2n=56),雌、雄个体性染色体组成分别是ZW、ZZ。某研究所在野生家蚕资源调查中发现了一些隐性纯合突变体。这些突变体的表型、基因及基因所在染色体见表。回答下列问题。 突变体表型基因基因所在染色体 第二隐性灰卵a12号 第二多星纹b12号 抗浓核病d15号 幼蚕巧克力色eZ (1) 幼蚕巧克力色的控制基因位于性染色体上,该性状的遗传总是和性别相关联,这种现象称为。 (2) 表中所列的基因,不能与b基因进行自由组合的是。 (3) 正常情况下,雌家蚕的1个染色体组含有条染色体,雌家蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞含有条W染色体。 (4) 幼蚕不抗浓核病(D)对抗浓核病(d)为显性,黑色(E)对巧克力色(e)为显性。为鉴定一只不抗浓核病黑色雄性幼蚕的基因型,某同学将其饲养至成虫后,与若干只基因型为ddZeW的雌蚕成虫交配,产生的F1幼蚕全部为黑色,且不抗浓核病与抗浓核病个体的比例为1∶1,则该雄性幼蚕的基因型是。 (5) 家蚕的成虫称为家蚕蛾,已知家蚕蛾有鳞毛和无鳞毛这对相对性状受一对等位基因控制。现有纯合的有鳞毛和无鳞毛的家蚕蛾雌、雄个体若干只,设计实验探究控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于常染色体上还是Z染色体上(不考虑Z、W同源区段),并判断有鳞毛和无鳞毛的显隐性。要求简要写出实验思路、预期结果及结论。 【】(2022·北京卷) 番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。 (1) 果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为。 (2) 野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。据此,写出F2中黄色的基因型: 。 图1 (3) 深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如图2所示。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是。 图2 (4) 有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的方案包括,并检测C的甲基化水平及表型。 ① 将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M ② 敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因 ③ 将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M ④ 将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型 【】(2022·广东卷) 《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面,《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种”,表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培有蚕种的智慧,现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种,更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题: (1) 自然条件下蚕采食桑叶时,桑叶会合成蛋白醇抑制剂以抵御蚕的采食,蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为。 (2) 家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性,3对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述3对基因均杂合的亲本杂交,F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是; 若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,理论上可获得只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕,用于留种。 (3) 研究小组了解到: ①雄蚕产丝量高于雌蚕; ②家蚕的性别决定为ZW型; ③卵壳的黑色(B)和白色(b)由常染色体上的一对基因控制; ④黑壳卵经射线照射后携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄,满足大规模生产对雄蚕需求的目的,该小计了一个诱变育种的方案。下图为方案实施流程及得到的部分结果。 统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与Ⅰ组相近,有2组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析: ①Ⅰ组所得雌蚕的B基因位于染色体上。 ② 将Ⅱ组所得雌蚕与白壳卵雄蚕(bb)杂交,子代中雌蚕的基因型是(如存在基因缺失,亦用b表示)。这种杂交模式可持续应用于生产实践中,其优势是可在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。 ③ 尽管Ⅲ组所得黑壳卵全部发育成雄蚕,但其后代仍无法实现持续分离雌雄,不能满足生产需求,请简要说明理由 。 【】(2022·河北卷) 蓝粒小麦是小麦(2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的。其细胞中来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换了小麦的一对4号染色体。小麦5号染色体上的h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如下图所示的杂交实验。 回答下列问题: (1) 亲本不育小麦的基因型是,F1中可育株和不育株的比例是。 (2) F2与小麦()杂交的目的是。 (3) F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成个正常的四分体。如果减数分裂过程中同源染色体正常分离,来自小麦和长穗偃麦草的4号染色体随机分配,最终能产生种配子(仅考虑T/t、E基因)。F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是。 (4) F3蓝粒不育株体细胞中有条染色体,属于染色体变异中的变异。 (5) F4蓝粒不育株和小麦(HH)杂交后单株留种形成一个株系。若株系中出现: ① 蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,说明: ; ② 蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,说明。符合育种要求的是(填“①”或“②”)。 【】(2022·湖南卷) 中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制。回答下列问题: (1) 突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变型1连续自交3代,F3成年植株中黄色叶植株占。 (2) 测序结果表明,突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5′GAGAG3′变为5′GACAG3′,导致第位氨基酸突变为,从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理。(部分密码子及对应氨基酸: GAG谷氨酸; AGA精氨酸; GAC天冬氨酸; ACA苏氨酸; CAG谷氨酰胺) (3) 由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),其结果为图中(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。 (4) 突变型2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。用突变型2与突变型1杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。能否确定C2是显性突变还是隐性突变?(填“能”或“否”),用文字说明理由: 。 【】(2022·山东卷) 果蝇的正常眼与无眼是一对相对性状,受一对等位基因控制,要确定该性状的遗传方式,需从基因与染色体的位置关系及显隐性的角度进行分析。以正常眼雌果蝇与无眼雄果蝇为亲本进行杂交,根据杂交结果绘制部分后代果蝇的系谱图,如图所示。不考虑致死、突变和X、Y染色体同源区段的情况。 (1) 据图分析,关于果蝇无眼性状的遗传方式,可以排除的是。若控制该性状的基因位于X染色体上,Ⅲ1与Ⅲ2杂交的子代中正常眼雄果蝇的概率是。 (2) 用Ⅱ1与其亲本雄果蝇杂交获得大量子代,根据杂交结果(填“能”或“不能”)确定果蝇正常眼性状的显隐性,理由是。 (3) 以系谱图中呈现的果蝇为实验材料设计杂交实验,确定无眼性状的遗传方式。(要求: ①只杂交一次; ②仅根据子代表型预期结果; ③不根据子代性状的比例预期结果)实验思路: ; 预期结果并得出结论: 。 (4) 若果蝇无眼性状产生的分子机制是控制正常眼的基因中间缺失一段较大的DNA片段,且该对等位基因的长度已知。利用PCR及电泳技术确定无眼性状的遗传方式时,只以Ⅱ3为材料,用一对合适的引物仅扩增控制该对性状的完整基因序列,电泳检测PCR产物,通过电泳结果(填“能”或“不能”)确定无眼性状的遗传方式,理由是。 【】(2022·江苏卷) 大蜡螟是一种重要的实验用昆虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律。科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如下表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。 表1深黄色与灰黑色品系杂交实验结果 杂 交 组 合 子代体色 深黄灰黑 深黄(P)♀×灰黑(P)♂21130 深黄(F1)♀×深黄(F1)♂1526498 深黄(F1)♂×深黄(P)♀23140 深黄(F1)♀×灰黑(P)♂10561128 (1) 由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于染色体上性遗传。 (2) 深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体基因型分别是,表2、表3中F1基因型分别是。群体中Y、G、W 3个基因位于一对同源染色体。 (3) 若从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为。 表2深黄色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄黄白黄 深黄(P)♀×白黄(P)♂023570 黄(F1)♀×黄(F1)♂5141104568 黄(F1)♂×深黄(P)♀132712930 黄(F1)♀×白黄(P)♂0917864 表3灰黑色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 灰黑黄白黄 灰黑(P)♀×白黄(P)♂012370 黄(F1)♀×黄(F1)♂7541467812 黄(F1)♂×灰黑(P)♀75413420 黄(F1)♀×白黄(P)♂011241217 (4) 若表1、表2、表3中深黄(YY♀、YG♀♂)和黄色(YW♀♂、GW♀♂)个体随机杂交,后代会出现种表现型和种基因型(YY/GG/WW/YG/YW/GW)。 (5) 若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为; 在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的。 【】(2021·天津卷) 黄瓜的花有雌花、雄花与两性花之分(雌花: 仅雌蕊发育; 雄花: 仅雄蕊发育; 两性花: 雌雄蕊均发育)。位于非同源染色体上的F和M基因均是花芽分化过程中乙烯合成途径的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。F和M基因的作用机制如图所示。 (+)促进(-)抑制*未被乙烯抑制时雄蕊可正常发育 (1) M基因的表达与乙烯的产生之间存在(正/负)反馈,造成乙烯持续积累,进而抑制雄蕊发育。 (2) 依据F和M基因的作用机制推断,FFMM基因型的黄瓜植株开雌花,FFmm基因型的黄瓜植株开花。当对FFmm基因型的黄瓜植株外源施加(乙烯抑制剂/乙烯利)时,出现雌花。 (3) 现有FFMM、ffMM和FFmm 3种基因型的亲本,若要获得基因型为ffmm的植株,请完成如下实验流程设计。 母本基因型: ; 父本基因型: ; 对部分植物施加适量 。 【】(2021·辽宁卷) 水稻为二倍体雌雄同株植物,花为两性花。现有4个水稻浅绿叶突变体W、X、Y、Z,这些突变体的浅绿叶性状均为单基因隐性突变(显性基因突变为隐性基因)导致。回答下列问题: (1) 进行水稻杂交实验时,应首先除去未成熟花的全部,并套上纸袋。若将W与野生型纯合绿叶水稻杂交,F1自交,F2的表现型及比例为。 (2) 为判断这4个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系,育种人员进行了杂交实验,杂交组合及F1叶色见下表。 实验分组母本父本F1叶色 第1组WX浅绿 第2组WY绿 第3组WZ绿 第4组XY绿 第5组XZ绿 第6组YZ绿 实验结果表明,W的浅绿叶基因与突变体的浅绿叶基因属于非等位基因。为进一步判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否在同一对染色体上,育种人员将第4、5、6三组实验的F1自交,观察并统计F2的表现型及比例。不考虑基因突变、染色体变异和互换,预测如下两种情况将出现的结果: ① 若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,结果为。 ② 若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,结果为。 (3) 叶绿素a加氧酶的功能是催化叶绿素a转化为叶绿素b。研究发现,突变体W的叶绿素a加氧酶基因OsCAO1某位点发生碱基对的替换,造成mRNA上对应位点碱基发生改变,导致翻译出的肽链变短。据此推测,与正常基因转录出的mRNA相比,突变基因转录出的mRNA中可能发生的变化是。 【】(2021·江苏卷) 以下两对基因与果蝇眼色有关。眼色色素产生必须有显性基因A,aa时眼色为白色,B存在时眼色为紫色,bb时眼色为红色。2个纯系果蝇杂交结果如下图,请据图回答下列问题。 (1) 果蝇是遗传学研究的经典实验材料,摩尔根等利用一个特殊眼色基因突变体开展研究,把基因传递模式与染色体在减数分裂中的分配行为联系起来,证明了。 (2) A基因位于染色体上,B基因位于染色体上。若要进一步验证这个推论,可在2个纯系中选用表现型为的果蝇个体进行杂交。 (3) 上图F1中紫眼雌果蝇的基因型为,F2中紫眼雌果蝇的基因型有种。 (4) 若亲代雌果蝇在减数分裂时偶尔发生X染色体不分离而产生异常卵细胞,这种不分离可能发生的时期有,该异常卵细胞与正常精子受精后,可能产生的合子主要类型有。 (5) 若F2中果蝇单对杂交实验中出现了一对果蝇的杂交后代雌雄比例为2∶1,由此推测该对果蝇的性个体可能携带隐性致死基因; 若继续对其后代进行杂交,后代雌雄比为时,可进一步验证这个假设。 【】(2021·北京卷) 玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。 (1) 玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占14。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些株果穗上有约14干瘪籽粒,这些植株所占比例约为。 (2) 为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从下表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”。 实 验 方 案预 期 结 果 Ⅰ. 转基因玉米×野生型玉米① 正常籽粒∶干瘪籽粒≈1∶1 Ⅱ. 转基因玉米×甲品系② 正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 Ⅲ. 转基因玉米自交③ 正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 Ⅳ. 野生型玉米×甲品系④ 正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1 (3) 现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为。 图1 (4) 为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1,F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。 图2 统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。 【】(2021·河北卷) 我国科学家利用栽培稻(H)与野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有D的染色体片段(含有基因SD),两个品系的其他染色体均来自于H(图1)。H的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。现将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型表示(图2)。 图1 图2 回答下列问题: (1) 为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水稻条染色体的DNA测序。 (2) 实验一F2中基因型TDTD对应的是带型。理论上,F2中产生带型 本书精心筛选近10年的高考真题400余题,仔细梳理归类,按高考大题考查角度分为基础类问题和综合类问题,注重训练四大基本能力角度,帮学生重新构筑高中生物体系,快速理顺生物思路,提升解题效率。本书拒绝从答案倒推的解析,所有解析均从答题角度认真剖析题目,真正帮助学生用生物的逻辑思维解透生物真题。