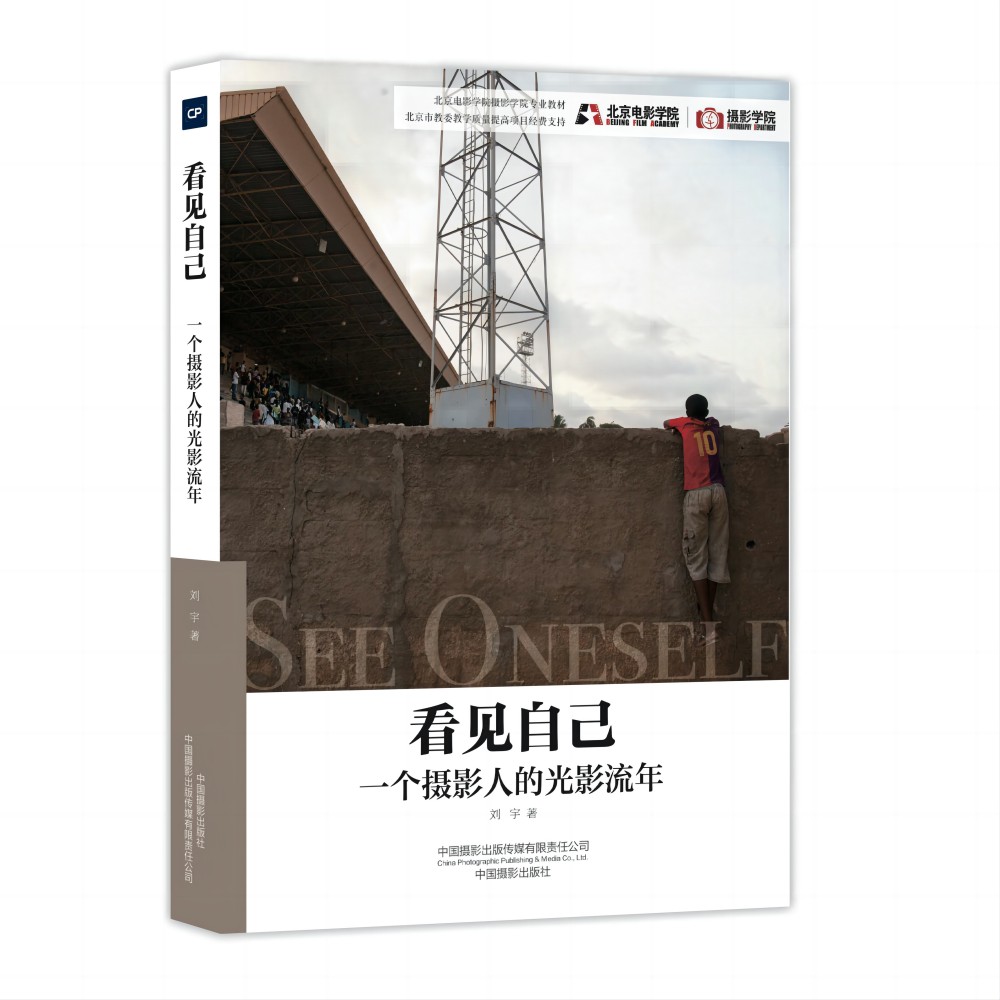

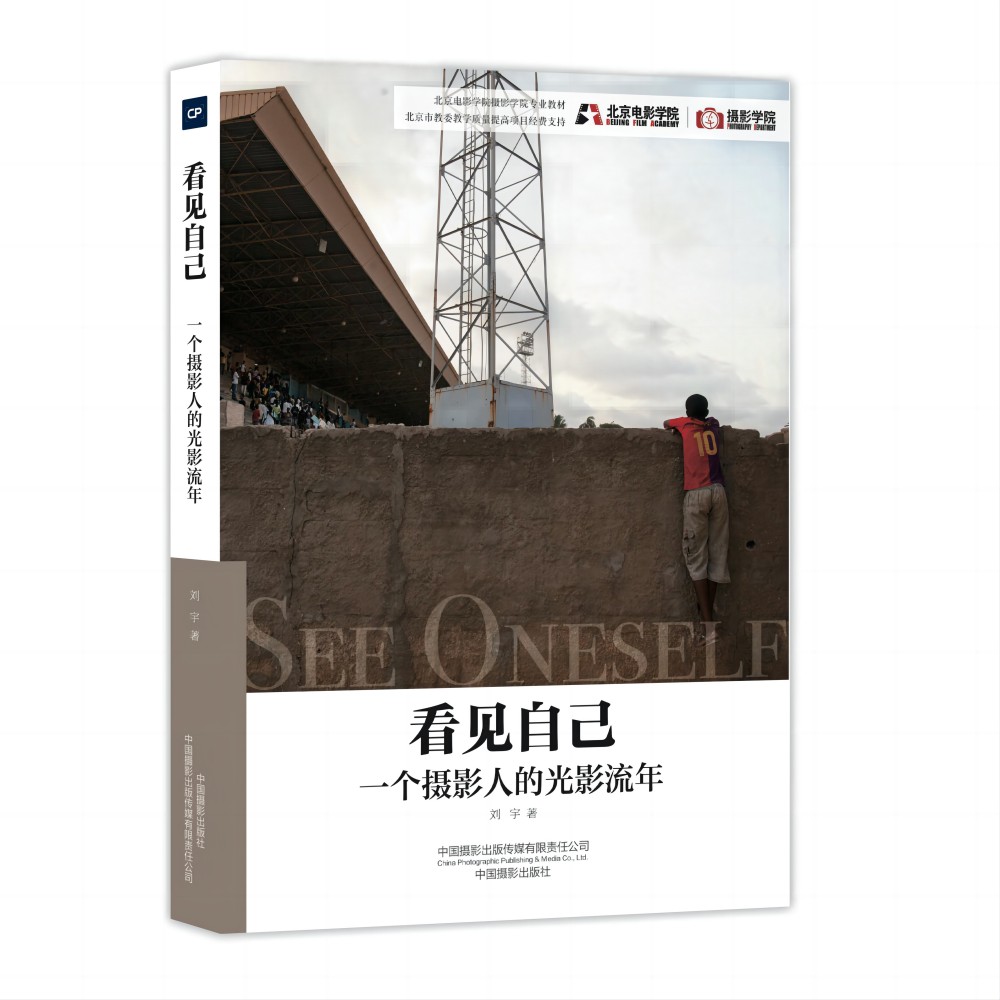

出版社: 中国摄影

原售价: 98.00

折扣价: 62.80

折扣购买: 看见自己:一个摄影人的光影流年

ISBN: 9787517913733

刘 宇 1959 年12 月9 日生于北京。1983 年从中国人民大学新闻系毕业后进入新华社,曾任新华社摄影部、伦敦分社和华盛顿分社摄影记者,摄影部中央新闻采访室副主任、采访中心副主任、社会新闻采访室主任、国际照片编辑室主任。1996 年晋升高级记者。2014 年8 月,调任中国文联摄影艺术中心主任。还先后担任北京摄影函授学院理事长、中国摄影家协会理事及纪实摄影委员会委员、中国新闻摄影学会常务理事等,现任中国工业摄影协会副主席。 曾获得中国摄影金像奖、中宣部“四个一批”人才、国家新闻出版总署“全国新闻出版行业领军人才”、“新华社十佳记者”等称号,享受国务院政府特殊津贴。所拍摄的作品曾四次获得“中国新闻奖”,连续三届中国新闻摄影记者“金眼奖”、全国摄影艺术展览金奖、中国国际新闻摄影比赛金奖等。担任众多展览的策展人和摄影大展的评委。曾出版《我怕将来会忘记》、《武汉66天》、《目击世纪末热点战争》(合著)、《人间光亮》(合著)等。

驻 外 很多人艳羡驻外记者的生活,觉得浪漫又刺激。如果只是到异国旅游,可能确实是这样,但记者不是去旅游的,那个陌生的国家发生的一切重要事情都跟你有 关,尽管你已经很努力,结果仍然未见得尽如人意。那种无助就像把水性还不够好的人扔进大海,没有人救你,只能靠着自己求生的本能挣扎。 开罗,见证成长 从20世纪80年代开始,新华社加快了建立世界性通讯社的步伐,这让我们这些新华社记者有机会登上更大的国际舞台。那天我打开世界地图算了算,自己任职新华社期间一共去过 43 个国家和地区,其中在新华社伦敦分社和华盛顿分社担任的还是常驻摄影记者。 很多人艳羡驻外记者的生活,觉得浪漫又刺激。如果只是到异国旅游,可能确实是这样,但记者不是去旅游的,而是去工作的。那个陌生国家发生的一切重要事情都跟他有关,尽管他已经很努力,但结果可能仍然未尽如人意。那种无助就像把水性还不够好的人扔进大海,没有人救你,只能靠着自己求生的本能挣扎。在没有互联网的时代,长达 2 年、4 年甚至更长时间不能与亲人和朋友见面,联系只能靠通信或者国际长途电话,还要掐指细算昂贵的通话费,那种寂寞孤独,没有经历过的人很难体会。我曾看到过一篇文章,说是《洛杉矶时报》让 70 多个驻外记者描绘他们对自己职业的感受,大家用到最多的 10 个词是“历险、激动、自由、挑战、忠诚、孤独、担心、难堪、离婚、危险”。尽管驻外记者可能只有 1/100 的浪漫,但难得的经历的确是最宝贵的财富,当某天回想起往事时,会感觉,人生值得! 说到新华社驻外记者,不能不提我们的老组长钱嗣杰。1991 年底,我被派驻伦敦,国际照片编辑室的陈惠嫣老师是负责与我对接的编辑,而她的丈夫就是钱嗣杰。我在参加工作之前,就已知晓他的大名。我想大部分中国人即便不熟悉这个名字,也一定看过他拍的照片,因为他见证了太多的重要历史事件:朝鲜停战谈判、中华人民共和国重返联合国……当然传播度最广的肯定是他拍摄的毛泽东、周恩来等第一代党和国家领导人的珍贵影像。在他的摄影生涯中有太多的第一次:他于 1959 年被派驻开罗,这是新华社第一次向国外派出常驻摄影记者,他也是第一位踏上非洲大陆的中国摄影记者;后来他又先后成为新华社联合国分社、东京分社的第一任摄影记者。可以说钱老是新华社国际摄影报道的开创者之一。 我入职的时候,他还在东京常驻。作为老领导,他休假时会到组里来看看,和我们这些小字辈也说说笑笑,丝毫没有架子。有一点让我很好奇:他曾在不同语种国家长期工作,从没有经过外语科班训练,如何与人交流呢?老同志告诉我,他有超强的学习能力,走到哪儿学到哪儿,尽管每种外语都算不上精通,但是 英语、日语、朝鲜语、阿拉伯语、法语都能抵挡一阵。钱老告诉我们,在国外工作,沟通能力、合作精神和生活技能等比起拍照片本身是更大的考验。 提到常驻开罗,我还想起在不同时期的两位同事:于小平和李木子。他们俩的年龄相差近 40 岁,但都曾经担任新华社开罗分社的常驻摄影记者。 我在社会新闻采访室当主任时,于老师是记者中最资深的元老,但是每次派活儿,于老师从来不会挑肥拣瘦,总是无条件地支持我的工作。谁有点儿困难,第一个帮忙的也常常是于老师。在他退休时,大家都说,金杯银杯不如口碑。低调的于老师不愿主动提起自己的过往,但我知道,他可是在现场记录过国际重大 突发新闻事件的,也就是 1981 年时任埃及总统萨达特阅兵式当场遇刺。有一次在我的强烈要求下,于老师才讲起那次惊险的采访。他是1981年7月初到开罗赴任的,当年的10月6日是“十月战争”(即第四次中东战争,发生于1973年10月6日至10月26日——编者注)胜利 8 周年纪念日。每年的这一天,埃及总统萨达特都要在开罗的胜利广场阅兵,这次也不例外。当时,炮兵方队快要进入广场,飞行表演正在进入高潮。突然,于小平听到远处传来一阵枪声,只见几名士兵从车上跳下来,一边冲向主席台,一边疯狂射击,整个过程不过几十秒钟。于小平用相机记录下了这惊心动魄的一幕。萨达特遇刺事件(最终萨达特不治身亡)在当年震惊了全世界。 后来我转岗担任摄影部国际照片编辑室的主任,李木子是我任内招进来的大学生。木子和很多年轻驻外摄影记者一样,在出国前都有担任国际图片编辑的经历,他们每天直接与国外同行拍摄的成百上千张照片对话。这实际上是对驻外摄影记者非常重要的视觉训练过程,使他们在驻外前头脑中已经有了大量的影像积累,从而处在一个较高的起点上。当他们经过一段实践的历练,就能够迅速“上路”。 他们从前辈留下的影像中汲取营养,更从他们留下的精神财富中继承了忠诚、执着、守纪、担当、合作、低调的品质。而新一代驻外摄影记者也具备自身的优势,他们大多能够熟练掌握一到两门外语。今天,在世界热点地区与国际顶尖摄影师的同场竞技中,新华社年轻的摄影记者显示出了硬实力,在国际新闻竞争 的舞台上,新华社图片已经占有一席之地。 李木子在开罗工作期间(2011 年前后),中东局势依然动荡不安,他不顾危险数次赴利比亚采访 40 多天,见证了卡扎菲王朝的覆灭;他也曾在叙利亚采访 30 余天,记录了叙利亚的动荡。他汽车的后备厢里有一个背包,里面有除了相机以外的采访装备:头盔、防毒面具、笔记本电脑、手电、相机清洁工具、备用电池和储存卡。这个背包连同两个睡袋一起长期放在他那辆白色老奔驰的后备厢里,随时准备跟随主人出发。除了白天扛着十几公斤的设备在外面采访,他还要充当司机、线人、摄像师、出镜记者和翻译的角色,每天结束完采访,除了编辑照片,为了及时和北京联系,他经常要等到埃及的凌晨三四点给总社打电话。 那时我在总社负责编辑国际照片,从照片中可以看到他一点一滴的进步。在给我的一封信中,他曾写道:“这两年在中东驻外,我体会到了一个在战乱地区任驻外摄影记者的艰辛和收获。在炎热的中东,当很多同龄人在北京的某些写字楼里吹着空调上网的时候,我在催泪瓦斯的烟雾中穿行,试图躲过示威者的石块或者防暴警察的橡皮子弹;当夜晚来临,祖国的年轻人坐在北京三里屯的酒吧里谈笑风生的时候,我和很多外国记者可能正在解放广场附近二星酒店的前台利用微弱的无线网卡信号传送图片。然而,这两年,作为一个摄影记者,我得到了太多。”木子的作品《卡扎菲身亡》后来获第八届中国国际新闻摄影比赛(华赛)金奖,这是他理应获得的鼓励。 从钱嗣杰、于小平,再到李木子,他们之间相隔了 40 多年,他们先后共同常驻过的开罗见证了新华社几代驻外摄影记者的成长。他们有的是成绩斐然的大家,有的是刚上路的新兵,但他们有一个共同的名字:新华社驻外摄影记者。 * 重温一位资深新闻摄影记者、编辑、策展人的成长之路。 * 昭示中国新闻摄影世界影响力的增强过程乃至世界历史发展侧面。 * 展现一位鲜活的摄影师如何适应并顺应时代发展的同时推动摄影行业发展的艰苦努力。 * 汲取作者的实战经验,共享他关于摄影标准、拍照伦理、策展思路以及影像生活等的诸多思考。 * 从中吸收摄影创作营养的同时,触摸他们那一代人共同走过的岁月。