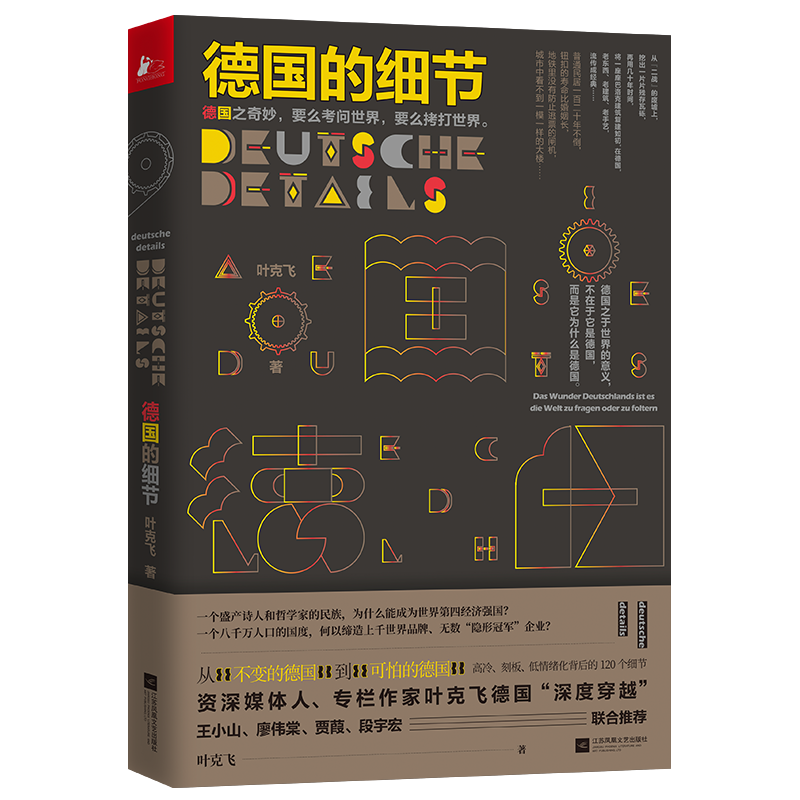

出版社: 江苏文艺

原售价: 59.00

折扣价: 34.30

折扣购买: 德国的细节

ISBN: 9787559436085

叶克飞,专栏作家,业余旅行者,痴迷欧洲尤其是东欧,专注于欧洲人文写作,以至于被朋友们怀疑上辈子是个东欧人。腾讯大家专栏作者,著有《金庸政治学》《故人何寂寞》《残酷世界和最爱的你》和《为恋爱平反》等。

平均每 14.7 公里就有一个休息区 德国的高速服务区分为两种,一种是标准配置,另一种可算是简易版。 所谓标准配置,就是拥有加油站、专门的停车休息区、超市、餐厅和咖啡厅,有些还拥有酒店。至于简易版,则只有停车休息区,无服务人员。 根据我的观察,标准配置的服务区每隔 30 公里左右就有一个,简易休息区则穿插其中,大概每隔 10 公里左右就会有一个。在国内开车,幼儿的如厕问题常常令人犯难,需要常备空矿泉水瓶,但在欧洲高速上完全不需要担心这个问题。 服务区都紧靠高速公路,沿途会有相关提示,提前进入匝道即可。值得留意的是,因为欧洲高速上大货车特别多,多数国家规定了大货车司机的最高行驶时间,达到规定时限后必须休息才能再上路,德国等国家还规定大货车不可于周末上高速,因此大货车对服务区的使用率最高。因此,针对大货车载重大、惯性强的问题,这些简易服务区的地势多半都高于高速公路,货车进入匝道时,必须要走一个上坡,可以顺着坡度减速,增加安全系数。离开服务区时,又可以顺着下坡加速进入辅路(欧洲高速服务区出口的辅路一般都很长),提早进入高速的行驶状态。 不管是标准服务区还是简易服务区,大货车和小车均分区停放。简易服务区一般以小草地分隔两个区域,一边停大货车,一边停小车。车位都是斜线, 方便进出。而且最靠近洗手间等设施的车位,一定是残疾人车位。 根据我的经验,老牌资本主义国家的高速公路简易服务区更简单一些, 地方也狭窄,多半只有几十个停车位、几个厕所以及垃圾桶。这是因为它们的高速公路发展较早,但因为眼光具前瞻性,设置密集,应付如今的庞大车流仍无任何问题。 相比之下,前东欧国家的高速公路简易服务区就“豪华大气上档次”了。因为大多数高速公路都是 20 世纪 90 年代后新修建的,所以除了道路普遍宽阔外,设施也更新。 这种差异在德国体现得特别明显,前西德地区经济更为发达,但有些老高速公路并不宽阔,反倒是前东德地区,虽然经济仍然相对落后,但主要高速的状况反而更好。相比简易服务区,德国的高速公路标准服务区设施非常齐全,完全是社区的感觉,你甚至可以在此待上一天,也不会感觉有任何不便。据我估算,一个标准服务区的占地起码有二三十亩,有些更大。从高速公路拐入匝道后,先是加油站,可以加油、加气、加水。我查过一个资料, 称欧洲高速公路的加油站为单向平均 30 公里有一个,最大间距不可超过 100公里,因为汽车油箱提示加油预警后,一般最多能跑 100 公里。而据我观察,50 公里以上没有加油站的情况都不存在,基本是 30 公里左右便有加油站,估计资料数据已经陈旧。另一个数据也许更能说明问题——德国高速公路上平均每 14.7 公里就有一个休息区。 加油站内附设超市和餐厅,还有欧洲人决不可缺少的咖啡厅。旁边还有洗车场、提供维修和充气的修车行。厕所和洗浴间也是标配,前者不但干净, 还有换尿片台等配置,后者是为大货车司机准备的,可谓贴心。有些服务区还提供小型酒店,或者钟点房,长途司机完全可以在这里睡一觉再走。 大小车的停车区也以绿化带分隔,互不干扰,石桌石凳也非常多。同样, 最靠近厕所的一定是残疾人车位。如果停车区域和厕所之间有坡度,你不会看到台阶,只有供代步轮椅和童车使用的缓坡。 值得留意的是,加油站品牌不同,配置上也在齐全的基础上各有侧重。有些主打超市,将超市与加油站分隔,商品琳琅满目,不但有常见的食品、饮料、报刊和玩具,甚至连衣服都卖;有些则主打修车,偌大一个修车场,看起来很专业的架势;有些主打住宿,酒店还颇有设计感。可见服务区的建设一方面有官方标准,另一方面也有商家的主动意识。 餐厅一般以快餐为主,有些是加油站自营。有一次,因为所住的乡村古堡酒店不提供早餐,小村又没有现成餐厅,加上还要赶路,我选择在高速服务区吃早餐。我一向讲究吃喝,基本不吃快餐,那还是我第一次在欧洲的高速服务区用餐。只见服务区占地极大,用餐场所与超市连在一起,足足有几十张桌子,而且多是 6 人甚至 8 人桌。餐食分两种,一是简单的自助餐,有面包、沙拉、水果和饮料等;还有一种是点餐,各种蛋糕、面包、汉堡,还有水果、沙拉和饮料。我们将选择的食物放入托盘后,拿去买单。三个蛋糕、一个面包、两杯咖啡和一罐酸奶,共花费不足 10 欧元,性价比很高。也有些加油站的餐食更为简单,以三明治和饮料为主,外加自助的投币咖啡机。还有一些服务区, 除了加油站内提供餐食外,还有麦当劳之类的快餐厅,同样安全可靠。 若是暑假赴欧自驾,日照时间超长,晚上 10 点多天才会黑,因此基本没有开夜车的机会。可若是初春前往,偶有风雪,难免遇上夜间开车,对高速公路服务区又会有另一层观感。 每到夜里,高速公路服务区都会亮灯,此时,别致的建筑设计和温暖的灯光便会相得益彰,尤其是在寒冷冬夜里,那暖色调确实可以营造家的感觉。许多服务区的外观配上灯光,都如高档酒店一般,走进去也不会让你失望。 大城小镇,随处可见的“May I help you ?” 我印象中的最佳问路城市,就是全球经济最发达城市之一——德国慕尼黑。 作为德国的“隐形首都”,慕尼黑不仅经济发达,人口素质高,还是全球宜居城市之一。以 100 分为满分的话,这里的问路体验绝对可打 120 分。 为何比满分多出 20 分?因为这里的人已经热情到了你根本不用主动开口问路的程度。第一次感受到这种热情待遇,是在国王广场附近。当时我站在街上,低着头看地图,琢磨着下一步去哪里合适。才不过几秒钟,旁边突然冒出一张老妇人的笑脸,轻声细语问“May I help you?”我先是有点惊诧,然后连忙表示不需要并道谢,她笑着点头离去。 很快,我便适应了这种热情。只要你拿着地图或者攻略书在路上站着, 旁边的人似乎都会一脸急切地看着你,盼望着你向他们问路,而且总有人难耐等待之苦,直接凑到你身边,微笑着用一口极动听的英文询问你是否需要帮忙。而且,在我经过的德国城市中,慕尼黑人的英语水平最高,上至七旬老太,下至滑板少年,都会说一口流利英文,再加上他们的热情友善,问路顺畅指数自然高居榜首。 在德南另一座城市奥格斯堡,我也经历了一次友善的问路体验。当我们向一对老夫妻问路时,已经驼背但穿着得体、英文极其标准的老头一脸“这是一个好问题”的得意,瞬间变身“老男孩”,噌一下从包包里掏出一本德文版的《LP》攻略,然后跟我们研究地图,态度一丝不苟,一边“here”“there”地嘟囔,一边抬头与四周建筑比对——敢情您两位老人家也是游客呀! 如果被问路者的英文水平非但比不上慕尼黑人和这位“老男孩”,甚至还跟低水平的我旗鼓相当呢?答案是他们的诚意和热情仍可让我感动。 与慕尼黑相距 100 多公里的雷根斯堡是一座千年古城。城中有一座接近900 年历史的石桥。当日,我们在石桥及下面的小岛溜达半天后,准备去一座修道院看看,于是便向两个年轻男子问路。古城并非旅游城市,民众的英语水平显然不及慕尼黑。其中一位几乎完全不懂英语,另一位跟我水平相仿, 讲了半天其实只说了“straight”。但他那知道路却苦于无法表达的急切,甚至让我觉得给他添了麻烦,很是不好意思。后来,当我们表示先直走,找不到再问别人时,他连连点头,还一脸歉意地目送我们离开。 没有什么能阻挡德国人回家吃晚饭 欧洲人的家庭观念比较强,别看餐厅、咖啡馆里总是坐满了人,但那并不是他们的生活常态,大多数人还是会选择回家吃饭。 德国人的家庭观念似乎更重一些,在魏玛,我曾见过晚冬黄昏的居民区, 窗户里透出和暖灯光,主妇在窗前配餐;在什未林,我见到过公寓窗前的伴侣依偎着切芝士;在不知名的德南小村,我见到人们在自家花园的草地上用餐,桌子上摆满丰盛菜肴,见到我这个异乡人经过,他们友善招手微笑…… 当然,德国人习惯在家吃晚饭,也有经济因素。作为游客,我一向认为德国是欧洲发达国家里消费水平最低的,一家三口在外用餐,一般只需两个主菜(因为分量大,三个人吃两个有时都嫌太饱),外加沙拉和饮料,一般都是三十欧元左右,折合人民币也就两百多元,非旅游城市的话,二十欧元都可以拿下,折合人民币一百五六十元而已。如果是不太讲究的德国人,吃一份仅有主菜的简单晚餐,也就是七八欧元而已。 但对德国人来说,外出吃饭的花费还是远远高于在家吃。毕竟超市和市场所售的食材,价格便宜到连我都恨不得全部搬回中国,惜乎不能。 据说早期的德国家庭,主妇最重视的是午餐,晚餐反倒简单,以冷食为主。但如今职业女性已然普遍,大家中午都得外食,或者带便当,午餐变得简单, 晚餐则丰盛起来。而且由于大家都要上班上学,晚餐就成了家人最重要的相聚时光,充满仪式感。 德国人生性严谨,德国主妇自也不免,每周一次超市大购物,都会带一张长长的清单前往。这清单背后,便是主妇脑子里的一周晚餐食谱。 当然,德国人的家庭晚餐相比中国人,还是颇为简单。主食是我们常见的面团子、薯泥、面条和洋葱饼等,主菜多是炖牛肉、炖猪脚之类,当然少不了清爽的沙拉。最关键的倒是用餐前的用心准备,用餐时的聊天沟通。 对德人而言,为了谈生意而在晚餐时间应酬,其实是相当罕见的事情。有在德国工作的朋友告诉我,德国雇主从来不会拉员工去应酬,自己都雷打不动回家吃饭。而且,即使有时时间紧迫,晚餐非常简单,哪怕只有面包片配点腌黄瓜、吞拿鱼罐头之类的,也得有一束鲜花和一支蜡烛摆在餐桌上。 德累斯顿古城:世上最大最难的“建筑拼图” 我已经数不清自己曾走入多少德国教堂,它们有的举世闻名,如科隆大教堂、亚琛大教堂,有的只是无名小村里的简朴教堂,而最令我震撼的,当属德累斯顿的圣母大教堂。 古代的德累斯顿曾是萨克森选帝侯的宫廷所在地。相比好战的普鲁士, 曾是德国文化中心的萨克森向以雍容典雅著称,德累斯顿也因此有“易北河畔最美城市”“易北河畔的佛罗伦萨”之称。1945 年 2 月 13 日,“二战”已近尾声,并非军事重镇的德累斯顿却突然遭遇盟军轰炸。城中居民连逃跑都来不及,几万人葬身火海,800 年古城沦为废墟。德国文学家豪普特曼曾说:“谁如果不会流泪,就来看看被炸后衰败的德累斯顿。”如今所见的茨温格宫、圣母大教堂、杉普歌剧院等均为战后重建。 从这些非凡建筑的外表来看,你无法相信它们是近年重建的产物。古朴的外观、斑驳的墙身,那些被烧过的黑色痕迹,分明记录了曾经的战火。可是, 它们偏偏就是重建而成,其中曲折令我咂舌。 圣母大教堂无疑是德累斯顿最美的建筑,它建于 1726 年至 1743 年间, 整体呈巴洛克风格,同样未能在“二战”的轰炸中幸免。“二战”后,德累斯顿属于东德,限于各种原因,古城并未重建,废墟亦未清理,圣母大教堂周边就一度成为牧场。在社会主义建设时期,废墟中的石头还被拉去铺设停车场。后来,当地知识分子和艺术家们牵头,动员民众保护废墟。 两德统一后,德累斯顿古城的复建成为可能,并于 1994 年正式动工。严谨的德国人用最艰难却也最让人尊敬的方式完成了这次复建,圣母大教堂的重建尤其值得称道,甚至堪称神话。他们在巨大的废墟上,将一块块砖瓦测量、拍照、鉴别、分类并复位,不足部分以新材料补充,人们称这一工程为“世界上最大、最难的拼图”。 我曾读过一篇关于德累斯顿古城复建的文章,一位德国工程师这样讲解这项工程:“教堂倒塌的时候,不是直着倒下的,而是有一定倾斜度地倒下。因此,精确测量每一块砖头的大小和重量,根据它落地离教堂中心的距离, 就可以计算出这一块砖头在原教堂墙面上所在的高度……”在废墟中被挑选出的砖瓦,都标好号码,以便于在修建中一一放回原位。在圣母大教堂重建的材料中,有 43% 由教堂废墟中挑拣而来,共计 3539 块砖,重建材料共计6 万吨,其中废墟材料达 34%。 2005 年 10 月 30 日,重建的圣母大教堂完工。在教堂的 67 米高处,有一个平台,可供人观景。这座古城没有高层建筑,因此观景台可一览城市风光。据说,前德国总统科勒在落成仪式的致词中,对豪普特曼 60 年前的名言给予了补充:“谁如果失去了信心,就来看看重建后的圣母大教堂!” ◎从“不变的德国”到“可怕的德国”,高冷、刻板、低情绪化背后的120个细节。 ◎小处着眼,见微知著。真实地让读者从细微处平视德国,从生动细节里感知德国的民族文化和民族气质。这种民族精神外化所产生的力量足以牵动世界的神经。 ◎文化长卷/历史杂谈/城市图鉴/文字地图/旅行攻略……一本书窥尽德国前世今生。 ◎作者叶克飞,资深媒体人,专栏作家,“德国游”深度热爱者,本书是作者数十年旅行德国的见闻、心得和思考。 ◎资深媒体人、作家王小山、廖伟棠、贾葭、知名记者段宇宏联合推荐。 ◎视角独特,思考深刻。既是一本关于德国的全方位的百科全书,也包含着作者对中德文化的思索和探讨。 ◎不仰视,不拔高,理性而客观地观察、记录、思考德国,并在这个过程中自觉反观中国。