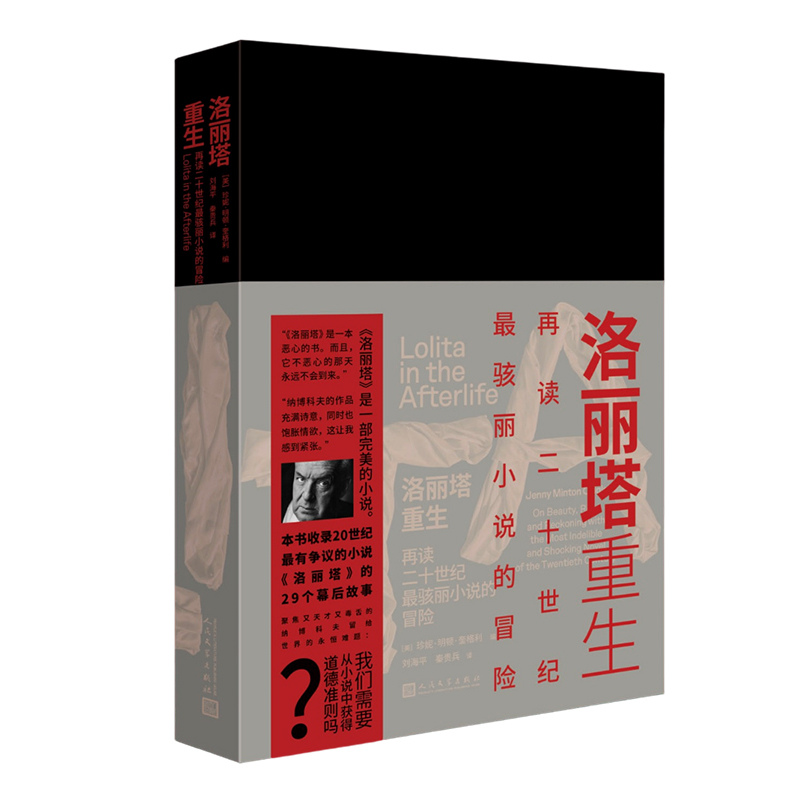

出版社: 人民文学

原售价: 88.00

折扣价: 58.10

折扣购买: 洛丽塔重生:再读二十世纪最骇丽小说的冒险

ISBN: 9787020177714

【编者简介】 珍妮·明顿·奎格利(Minton Quigley)是著名的美国G.P.普特南出版社的社长沃尔特·J.明顿(Walter J. Minton)的女儿。沃尔特的出版创举之一是在五家出版社退稿、著名出版人宣布“谁出这本书就会进监狱”的情况下,敢于在1958年首次出版弗拉基米尔·纳博科夫的《洛丽塔》,并由此引发了世界文坛的震动。珍妮是作家和编辑,曾在兰登书屋(Random House)旗下几家出版社供职,著有回忆录《早起的鸟儿》等作品。她以自己特殊的身份和号召力组稿、编纂这本书,旨在呈现关于这本世界文学名著的时代对话。 【作者简介】 本书共有29位作者,包括《纽约时报》畅销书作家克里斯蒂娜·贝克·克兰、《纽约客》专职撰稿人伊恩·弗雷泽、《华盛顿邮报》时尚评论家罗宾·纪凡、导演兼演员艾米莉·莫迪默、2020年纳博科夫奖评委莉拉·阿扎姆·赞加内等。 部分作者简介如下: 克里斯蒂娜·贝克·克兰(Christina Baker Kline),《纽约时报》畅销书作者,作品有 《流亡者》(The Exiles)《孤儿列车》(OrphanTrain)和《一片世界》(APiece of the World)等。其著作已在40个国家出版。 安德鲁·德布斯三世(Andre Dubus III),《纽约时报》畅销书作者,美国文学艺术与文学学会奖获得者。作品有《久别离》(Gone So Long)《沙与雾之家》(House of Sand andFog)《最后日子的花园》(The Garden of Last Days)和《小镇》(Townie)。其著作以超过25种语言出版。 伊恩·弗雷泽(Ian Frazier),《纽约客》专职撰稿人,自1974年来一直为该杂志供稿。共有著作十一部,包括《大平原》(GreatPlains)《家庭》(Family)《与你妈妈约会》(DatingYour Mom)《没有人更好》(NobodyBetter)《比没有人更好》(Betterthan Nobody)《圣父的哀歌》(Lamentationsof the Father)等。 艾米莉·莫迪默(Emily Mortimer),英国演员、导演、编剧、制片人,推理小说大师约翰·莫迪默之女。她曾与包括伍迪·艾伦、萨利·波特等多位传奇导演、编剧合作,参演作品包括电影《赛点》(Match Point)《穿越西伯利亚》(Transsiberian)《禁闭岛》(Shutter Island)和《雨果》(Hugo),电视剧《新闻编辑室》(The Newsroom)等。目前,她正在为BBC和亚马逊(Amazon)撰写并执导由南希·米特福德(Nancy Mitford)的小说《追寻真爱》(The Pursuit of Love)改编的电影三部曲。 谢莉尔·斯瑞德(Cheryl Strayed),《纽约时报》畅销书作者,作品有《荒野》(Wild)《美丽的小东西》(Tiny Beautiful Things)《勇敢的人》(BraveEnough)和《火炬》(Torch)等,其中《荒野》位列畅销回忆录榜首,其改编电影也获得了奥斯卡奖提名。 莉拉·阿扎姆·赞加内(LilaAzam Zanganeh),法裔伊朗作家,哈佛大学文学和电影学教授。曾担任2017年布克奖和2020年笔会/纳博科夫奖的评委。其作品《巫师》(TheEnchanter)以13种不同的语言出版,并获得了罗杰·沙特克奖(RogerShattuck Prize)。她是弗拉基米尔·纳博科夫文学基金会的理事,也是无国界图书馆的全球大使。 【译者简介】 刘海平,研究型译者,香港中文大学文化研究与性别研究博士,研究方向为女性主义、哲学翻译等,现为深圳技术大学外国语学院讲师。译著有《成为波伏瓦》。 秦贵兵,香港城市大学博士,深圳技术大学外语学院讲师。研究领域为英美文学、小说研究。

■《洛丽塔》时尚——脆弱、颠覆和白人女性气质的颂歌 我们记忆中的洛丽塔形象不是亨伯特·亨伯特的洛丽塔,而是疯狂迷恋年轻性感的时尚业雕琢出来的洛丽塔形象。 当我们想起洛丽塔的时候,我们的脑子里会浮现出娃娃裙、彼得·潘领、格子裙和漫不经心的噘嘴。有时候,洛丽塔是身材瘦长的年轻女孩,超短溜冰裙下是纤细的大长腿,一阵风吹过,春光无限好。有时候,洛丽塔又是身着晚礼服的少女们,潇洒地走在国际T台上。她们脸色红润,裙裾飘飘,沉浸在一个耗资数十亿美元的盛装造梦游戏中。 洛丽塔既是一个名词,也是一个形容词。洛丽塔既是压迫的,也是解放的。洛丽塔既是剥削的,也是被剥削的。洛丽塔很复杂。 随着20世纪60年代“青年风暴”(Youthquake)风潮的兴起,现代时尚产业第一次把洛丽塔当作一个时尚偶像。青年风暴是传奇时尚编辑戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland)创造的词语,它以超短裙、模特简·诗琳普顿 (Jean Shrimpton)以及披头士的音乐为典型特征。青年风暴起源于英国,但与美国的嬉皮士精神和“不信任30岁以上的人”的精神不谋而合。因此,青年风暴逐渐在美国扎根。时尚界逐渐注意到婴儿潮1这一代新面孔的影响力。他们有不容忽视的文化影响力和巨大的购买力。在那之前,青春只不过是成年礼之前的一段时光罢了。 在青年风暴之前,其实并没有什么青少年风格――至少是没有一个约定俗成的固定风格。一个小女孩从孩童时期长大,经历短暂的青春期烦恼之后,就变成了她母亲的缩小版。 实际上,20世纪50年代,娃娃裙才被巴黎著名时装设计师克里斯托巴尔·巴伦西亚加(Cristóbal Balenciaga)变成流行经典,同时也被注入了性的含义。当时,娃娃裙备受推崇。因为它把女性从束腰和紧身胸衣的束缚中解放出来,所以人们把它看成是一种赋予女性力量的裙子。但到了20世纪60年代,娃娃裙被彻头彻尾地改变了。那个时代最有名的超模崔姬(Twiggy),骨瘦如柴,有着小鹿一样的大眼睛。当她穿上娃娃裙时,它传递的信息变得更复杂了。娃娃裙代表着女性的自由,但这种自由也与年轻人的反叛和性解放交织在一起。年轻女性开始要求拥有自己的能动性,而这其中也包括性快感。 20世纪90年代,年轻女性用娃娃裙来实现颠覆的目的。另类摇滚歌手科特妮·洛芙(Courtney Love)用娃娃裙来对抗社会对于女性、权力、礼教和性的传统叙事。整个文化把女性幼稚化,把女性当作低等人类。于是,这些艺术表演者就故意地颠覆女性象征。她们穿着各种各样孩子气的衣服,一边对着麦克风大骂脏话,一边炫耀自己的力量。 在90年代的流行文化中,洛丽塔被描绘成了一个有知识、有自我意识的人,而不再是一个受害者。洛丽塔成了一个女权主义者。洛丽塔不再是天真无邪的女学生,而是变得工于心计。洛丽塔的一个典型再现是身着改过的校服的布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)――短到大腿根的百褶裙、露出肚子的白衬衫、灰色开襟羊毛衫,金发扎成马尾辫,妆化得比变装皇后还要浓。在一段舞蹈视频里,布兰妮假装挥舞着一个看不见的鞭子,欲求不满地唱着《……宝贝再多一次》 孤独折磨着我(我……) 我必须坦白我仍然相信(仍然相信) 当你不在我身边的时候,我迷失方向 给我一个信号 拥抱我,宝贝,再多一次 如果说麦当娜是用她成熟的性魅力作为一种强有力的、女权主义的挑衅,那么布兰妮的早期作品宣扬的就是年轻女孩的性欲。这种欲望是自然的,但也是不稳定的。如果我们把年轻女孩看成一个完整的人,那么这些欲望应该被认真对待和释放,而不是被掩盖、忽视或训诫。斯皮尔斯是在用一种她的年轻粉丝们能够理解和欣赏的方式去表达,但是她同时也在利用男性凝视所热衷的刻板印象。当洛丽塔被成年女性作为一个公共身份标签所接受时,洛丽塔能够成为一种力量的宣言。女性对什么着迷、被什么撩拨、对什么有欲望,都应当被考虑和尊重。 在日本,洛丽塔女孩们把自己打扮得像维多利亚时代的玩偶一样――高度女性化的孩童。这样一种身份表达是源于日本社会对可爱(卡哇伊)的痴迷。这些洛丽塔女孩们回避成年人的性,也回避自己的身体被性感化。日本的洛丽塔们把自己放置在成年人的世界以外,让自己仿佛永远长不大――她们把长不大当成一种铠甲。她们主动选择洛丽塔的身份标签,从而在众目睽睽之下,逃避她们的性带来的复杂和美丽。她们把自己安放在另一个时间、另一个时代。她们给自己一个机会做自己。 然而我们不能活在真空中,我们看自己的方式总是被世界看我们的方式所影响。洛丽塔这个原型有一种无力感。她是一个无辜的孩子,被捕食者跟踪,童年的天真惨遭掠夺。让我们回想一下20世纪90年代中期卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)牛仔的广告:一群青少年模特躺在一间铺着木板的娱乐室里。这些模特闷闷不乐地盯着镜头,双腿岔开――故意让观看者可以窥见他们的内裤。我们到底该如何区分儿童色情和所谓的青少年反叛艺术?后来,美国司法部对这个广告做了调查,发现所有的模特其实都已成年。 对于洛丽塔原型,我一直有一种距离感。我并不羡慕她对身体的异常自信。我也没有因为她被毁掉的童真而痛苦。我从来没有在万圣节派对上打扮成洛丽塔的样子。即使在我的少女时代,我也没有试图模仿过洛丽塔那光芒四射的样子。洛丽塔从来都不是我的一部分,主要是因为她的皮肤不是黑色或棕色的。她脸色苍白,膝盖骨节突出,嘴唇像玫瑰花蕾。洛丽塔就像白雪公主一样,而我跟这两者都毫无相似点。 洛丽塔是一种禁忌。如果换成黑人女孩,这个故事本身就不成立。整个文化都不把黑人女孩看成是脆弱的。她们身上没有那种不可抗拒的危险之美。如果一个有色人种的小仙女勇敢地操控自己的性,用一种混不吝的态度去炫耀自己,人们便会觉得她解放了自己,但是人们也会把她和历来都被过度性感化的黑人身体联系在一起。总之,黑人女孩不会被视为一个偶像,而是被视为祸害。 洛丽塔的文化解读和种族问题交织在一起。洛丽塔之所以被辩论和剖析,是因为她身上那种特别的美被认为是有价值的。人们赋予洛丽塔的美越高的价值,我们就越是被提醒:深肤色的女孩有多么地没价值。 洛丽塔代表白色人种,就像她代表了年轻和性感一样。 时尚不断地再现洛丽塔的形象,因此我们必须进行一场对话,讨论我们该如何对待儿童,如何让孩子们在这样一个越来越色情化的世界里成长。我们迷恋孩童身体不成熟的特质:臀部尚不明显的身体曲线,刚刚发育的小胸部,平坦的接近凹陷的小腹。这些都成了女性气质的决定性特征,不符合这些特征也就不符合欲望的要求。 因为洛丽塔的存在,时尚把童年拦腰截断;因为洛丽塔,时尚从四肢柔软灵活的孩童身上汲取养分,并将其掏空。然而,时尚对洛丽塔的迷恋,对成年人也有害。因为洛丽塔,成年人变成了愚蠢过时的代名词。 因为洛丽塔,30岁的女性就已经考虑做整容手术,20岁的女性依赖社交媒体上的滤镜让自己的照片变得更诱人。因为洛丽塔,长大成人犹如炼狱般的折磨。青春才是极乐世界,尽管稍纵即逝。 洛丽塔风靡全球,关乎你我。随着环境和文化的改变,洛丽塔也在不断变化。洛丽塔是女孩气质一切复杂的再现。洛丽塔是纯真的终结者。洛丽塔很飒。洛丽塔是受害者。洛丽塔就是时尚。 ■夏洛特的怨诉 亲爱的,我该怎么称呼你?亨伯特?大骗子?或是你“日记”里其他那些可笑的名字?还是用我所认识你时你的名字,那个你说是我们的小秘密的名字?或者――上帝保佑――我是不是应该把作家和叙述者结合起来,叫你亨伯托夫?或者纳博特?我是一个受过教育的女人,我可以想象你会对这种混为一谈表示强烈抗议。那好,我尊重你作为作者的权利,也承认作者和他作品之间的界限。然而,亨·亨(H.H)(我喜欢这个充满象征意味的形状――就像你一样凸起且随时准备被崇拜),我要指出那些你提出的问题,也是你的创造者提出的问题。就这么着吧。 那么,让我们开始吧。 先从愤怒说起。在我看来,《洛丽塔》的重生就应该从2020年开始。在当下,愤怒是如此明确、明亮和容易理解;也许跟当初它激起的复杂情绪相比,愤怒不那么让人费劲了(但也许却更令人厌烦了?)。愤怒是我们每个人的个体挫败之后的共同体验。然而,在我所处的时空里,对于我这样的女性来说,愤怒从来都不在我的选项当中。有太多东西被窒息和被践踏,有太多东西在死亡中等待着我。因此,我的命运本来就是成为一个愤怒的幽灵:无力改变过去,只有渺茫的希望:当与其他那些被历史不公正对待的女性携手时,我们能对未来产生一些影响。尽管如此,这并不是我曾经为自己设想的生活。我想要的是沐浴在灿烂的阳光里,坐在一把摇椅上慢慢摇,关上纱门,小外孙惊叹于我玩占卜板的技艺……但是我没法得到这样的温柔和快乐了。亨·亨――都是因为你,我才命丧黄泉,沦落至此。对于人生会经历什么样的严峻考验,我们无法选择。我们能选择的只有在悲剧过后的残骸中留下什么。 令我愤怒的是: 首先,显而易见的是:我被骗了,以最离奇、最可怕的方式被利用了。你向我求爱,然后我们结婚了(竟然结婚了!)。这一切都是你阴谋诡计的一部分!这个诡计的目的就是一场暴行;如果要我来评价你的阴谋诡计,不管我做到多么理性,不管我怎么激活我大脑里最理智的部分――这都是最恶劣的暴行。我的大脑也根本没法理性了,里面充斥着可怕的、古老的情绪。归根结底,你和我结婚只是为了强奸和猥亵我的女儿。 我可怜的孩子失去了自己的父亲,后来又失去了自己的弟弟,而你试图毁掉我女儿的童年,还要剥夺她在经历这些悲剧之后少得可怜的轻松和快乐!当我们到达拉姆斯代尔(Ramsdale)时,未来像一块飞毯一样,慢慢地在她面前展开。就在她准备登上飞毯去往未来的时候,你毫不留情地扯下了她的飞毯。对一位母亲来说,没有什么比自己的孩子受到虐待更大的侮辱、更痛心的折磨了。(你没有给我留下任何东西,除了你的一堆废话。你颠倒黑白,把自己的淫欲说得跟诗歌一样,把强奸和乱伦描绘成爱情――爱情!关于这一点,我还有更多的话要说,你给我等着――我先谈谈我的愤怒和忧伤。这些情绪远没有你的淫欲有趣,远没有你的变态让窥淫者们感到刺激,更没有你的内疚那么耐人寻味。一个母亲的悲伤没法写成精巧的预言和复杂的故事。我怀疑这也是为什么你碰都不碰的原因。没有读者会对我的经历感兴趣,聪明的大学生才不会想要深究我的经历。一个生活在郊区的中年妇女的悲剧,就像一具被冲上海滩的腐烂尸体一样。) 但我现在依然愤怒,我要来进行一些道德说教了。你留给我的冷酷无情的理由,只能排在这个单子的末尾。而排在前面的,对未来的读者来说非常重要的,是我的声音。你根本不记得它了,对吧?因为你从来就没有好好听过我的声音。我的故事、我的观点、我的人性,对你来说只不过是一个个障碍,就像地上的绊脚石一样让你感到不方便。我只是夏洛特·黑兹,你那“不知疲倦的女房东”,你那拥有“高贵的乳头和粗壮的大腿”的妻子……“大母牛黑兹”,“爱管闲事的黑兹”,你那可笑的、可悲的、缺爱的、淫荡的、伤感的、重新布置家具的妻子。一只笨拙的、穿着泳衣的母牛,你幻想着我会溺水死亡…… 我无法想象自己曾经认为你爱过我!我竟然以为你想跟我做爱!做我的人生伴侣!我以为我了解你,因为我不像你,我倾听你。我认真听你倾诉,听你说你在里维埃拉的童年,你对波德莱尔的热爱,你的牙疼、膝盖痛,和你对杜松子酒和酸橙汁的热爱。天呐,我对你是多么地全神贯注,我为你而心烦意乱:我对你是多么感兴趣啊!比我对我自己都更感兴趣。我现在终于认识到,这一切是多么愚蠢和可怕了。我渴望拥有人生伴侣和灵魂伴侣,我渴望有个人能缓解我的孤独,而这造成了我的悲剧。如果我有一个爱好或者几段持久的友谊……在后来的女性杂志和自助书籍中,有一百万种处理我的困境的处方。但在我一生中,所有通往幸福的路似乎都是从找到一个丈夫开始的――而且丈夫越帅越好。而你恰巧长得很帅!我以为这就够了。我知道这是我的错。认识到我的盲目和我的懦弱、以自我为中心、需求过度让我羞愧万分。你写下的侮辱我的东西,我每次读到都会感到震惊。 最后,你写下这本可怕的“日记”。在这些黑暗时刻里,你重现了你对多洛雷斯的所作所为,我可怜的多丽啊。你带着温柔回到她身边,把她完整地呈现出来――毕竟她是一个人,而不只是你欲望盛宴中一个闪闪发光的道具。你给自己的戏来了个下半场。你变成了一个悲剧性的、满是悔恨的人物,被负罪感所折磨,被你自己的人性所裹挟――以一种真实而非怪诞的方式呈现出其中的丑陋。但我呢?我被你孤立无援地困在点彩画中,由你的最初幻想扭曲而成。这是一幅关于一个满是嫉妒的褪色美人的画――灰姑娘的继母,白雪公主故事里那个精神错乱的女巫。我仍然被困在你的叙述美学里,也就是你“日记”的前半部分。用现代的话说,你希望读者对这部分感到不舒服而退避三舍。我不够有趣,不足以让你回首往事;我的中年痛苦和悲伤称不上美丽如画,不值得你关注。你不为我感到半点悔恨。我就像车检时地上垫着的破毯子,你碰都不想碰。 我可以想象,来世的你读着这篇文章,高高在上,趾高气昂,对我的愚蠢直摇头:这是你作为叙述者和作家的特权。谁能说所有的角色都是生而平等的呢?你在试探主观叙事的界限,为自己的不可靠而沾沾自喜,对未来的读者使眼色,暗示他们:在你创造出来的作品中,我只不过是个为了达成喜剧效果的道具罢了。你如此大胆,如此嚣张地漠视我。在你叙述的世界里,道德从来都不在中心位置。毕竟,你在描绘这个故事中的每个人时,都不在乎他们的感受,也许你关心美和智慧,但你完全不在意他们的敏感。 退一步来说,如果我们都是被你用笔钉在不朽书页上的脆弱蝴蝶,我拒绝你毫无同情心地给我披上粗野的蛾子做外衣。 我有我自己的故事。 作为一个女人,我得收敛自己放纵的语言,我得克制自己无边的幻想,我得收起我的狡猾、我的智慧、我的聪明。相反地,我必须做到把握分寸,不多不少,恰到好处。我从小就被教导要乖乖地做个金发女孩。对我那个时代的女性来说,试图找到那个难以捉摸的“恰到好处”,就是我们生活的永恒目标,也是我们终其一生的诅咒。更重要的是,我将试着提供情感上的,也许还有――如果我敢的话――道德上的真相。也许你会问:就这么点儿吗?跟亨伯特相比,我的故事是不是不够复杂精巧,不够难以捉摸,不够阴险狡诈呢? 我在俄亥俄州的一个小镇上长大。我父亲是个木匠,母亲是钢琴老师,母亲教我法语和德语,并试图激励我广泛地阅读。然而,我恐怕让我母亲失望了;我只读小说,而且就喜欢浪漫的。如果要追根溯源的话,这可能是我悲剧的开始。读了太多的浪漫小说,我开始追寻意义、满足和体验。但不管怎样,你吸引我的原因可以归咎于我对浪漫和“欧洲情怀”的热爱。你可笑的口音和紫色的吸烟服(葡萄果冻色的天鹅绒,下垂而破旧,更像是疗养院的老爷爷会穿的),你的法语表达和你张口就来的我没听过的作家名字……当时的我觉得这种知识分子生活和旧世界的气息应该会得到我母亲的认可。 第一天,你坐在我们小后院的躺椅上,带着那种哀伤的、小狗一样的表情,当时我真的感觉到了一种亲情!我想象着我们都对Weltschmerz1有感觉。这个词我一直很喜欢,但在英语中没有任何对应的词。字面直译可以是世界的痛苦,但这显然相形见绌。Weltschmerz更多地指的是对人生悲剧的深层次理解――欣赏人类奋斗的美丽和徒劳,以及作为凡人的痛苦与可爱。我以为你也能明白这种感受。但事实上,你看起来一副忧伤的模样,只是因为你对我女儿起了色心和邪念。 为了满足我那垂死的母亲,我遂了她的心愿,去莎拉·劳伦斯那里念了个英语文学的学位――读了更多的小说!不幸的是,我也追随她的脚步,过早地坠入爱河,嫁给了教我维多利亚时期诗歌的教授哈罗德。我不想把这个可怜的人牵扯进这肮脏的咆哮中。我只想说,他是一个好人,我们相遇时他是一个鳏夫,有两个成年儿子。我们的婚姻没有什么激情。结婚时我才21岁,当时的我并不了解自己能驾驭多深的欲望(不仅是身体上的,还有情感上的以及对人与人联结的深切渴望)。 哈罗德去世的时候,我陪在他身边――太快了,可怜的人,他离开时才65岁。我几乎没怎么见到多洛雷斯。她小时候只能和保姆待在家里,而我的时间全用来照顾哈罗德了。后来我自己也病得像条狗一样,还怀着多洛雷斯的弟弟。这个小男婴是在他父亲去世后出生的。她的弟弟啊!我失去了那个男孩,那个金色的婴儿,圆圆的脸颊,卷卷的头发,我抱他在胸前,他是那些黑暗日子里的希望。多丽和我一样爱他!他是个天使宝宝――充满阳光,咿咿呀呀,乖乖地喝奶,趴在我肩上睁大眼睛环顾四周,嘬着自己肥嘟嘟的大拇指,然后安然睡去――幸福地睡着,一睡就是三个小时的午觉;晚上也能睡整觉,只会醒一次需要我喂奶。 好景不长,事故发生了。那件可怕的事将我的生命一分为二。而在你那看似无限善意的叙述里,这件事一句话就匆匆带过了。 那是一个艳丽的秋日,明亮而温暖,公园大道中央开满了菊花,仿佛一条好看的金项链。当时哈利还不到两岁。我们刚从面包店里出来。我穿着新的秋季靴子,哈利在他的婴儿车里吃东西。他胖乎乎的小手打开又合上,黄油薄片全粘在他的指尖上。 如果我没有停下来,如果我们继续排队,如果我再往左走两步――如果,如果,在那之后的几年里,我的脑海里有无数个如果,没完没了……我甚至没有看到砖头掉下来,因为我正在翻我的手提包。一阵风吹过,一座古老的建筑,一个两磅重的石头从十层楼高的窗台上摇摇晃晃地掉下来……菊花仍然很美丽,只是不再是项链,而成了葬礼的花圈。 你居然荒唐地建议,我可以用多的“小哈罗德”来取代他的位置,我从来没这么想!我只想让他回来!我的宝贝!对你来说,我亲爱的孩子是个笑话,但他是我一生的挚爱。 沉溺在悲痛中的我,对于亲爱的多丽来说,是个糟糕的母亲――相信我,我心里很清楚这一点。在拉姆斯代尔的头几年,我精神恍惚,浑浑噩噩。我的耐心被彻底耗尽了,整日疲惫不堪。我对什么都提不起精神。有时我整天躺在床上,把多丽扔给严苛的保姆。她太孤单了,我可怜的小家伙。我辜负了我的小多,我最后悔的就是这一点。 但当你出现的时候,我正从这一切中走出来。我早上能梳头打扮了,也亲自做早餐。我开始关注多丽有没有适合的衣服,有没有刷牙,有没有合脚的鞋子。也许这听起来微不足道,但这些都是我的进步!我开始专注于抚养她长大。只是随之而来的也有担忧―――也为你那本可怕的书埋下了伏笔。多丽太固执,太任性!完全以自我为中心!我一直在担心,可能我的丧子之痛使她在情感上出现了缺陷。我的疏忽导致了她的自私吗?我常常谴责我自己。她的暴躁情绪、过分要求和不管不顾能把我逼疯。我恼羞成怒,神志不清,吹毛求疵――但我并没有像你经常说的那样心怀恶意。我并不嫉妒,只有男人才会这样想。多丽是个漂亮的女孩,我把多丽当成孩子,而不是情敌! 有时我会想,她在那间可怕的公寓里,独自坐在桌子旁吃着保姆热过的肉馅饼和土豆。我想起自己穿着未洗的睡袍,闷闷不乐、蓬头垢面地从卧室里走出来。那是黄昏时分,阳光没那么暖和了,在黑暗彻底降临前,有一闪而过的紫色光芒。下面传来马路上的声音:出租车的喇叭声和公交车的轰鸣声。“你不会喜欢这样的,”她对身边的空座位说,“它没被切开。”当她看到我的时候,脸上掠过一种困惑的表情。 “你在跟谁说话?”我问。 她停顿了一下,想了想,然后低下头,略显尴尬地说:“哈利。”她抬起头来,直视着我,带着挑衅的神情,“我和他一起分享。” 我盯着她,屏住呼吸。 “他说他爱你,妈妈。”她几乎是害羞地说出来,就好像向我伸出一个橄榄枝。 她善意的话语和细小的声音划破了笼罩着我的迷雾。 我们俩都因为失去至亲而感到无比痛苦,同时也因此紧密相连,这种共有的情绪充盈着整个房间。我试着让多丽感受到我的爱,用我的爱来武装她保护她。我以为这样就足够了。每当我想起这些,我的心都要碎了。