出版社: 上海译文

原售价: 48.00

折扣价: 31.20

折扣购买: 发生在徐英洞的故事

ISBN: 9787532793402

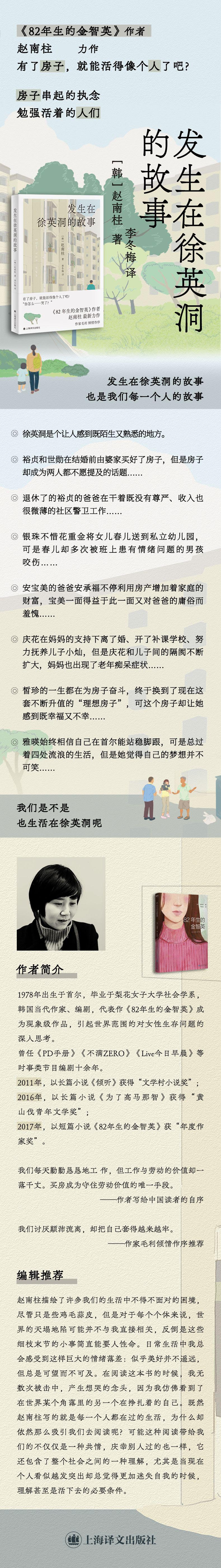

"【作者简介】: 1978年出生于首尔,毕业于梨花女子大学社会学系,韩国当代作家、编剧,代表作《82年生的金智英》成为现象级作品,引起世界范围的对女性生存问题的深入思考。 曾任《PD手册》《不满ZERO》《Live今日早晨》等时事类节目编剧十余年。 2011年,以长篇小说《倾听》获得“文学村小说奖”; 2016年,以长篇小说《为了高马那智》获得“黄山伐青年文学奖”; 2017年,以短篇小说《82年生的金智英》获“年度作家奖”。"

"【精彩书摘】: 警告侠 “你很忙吗?” 裕贞几次没接电话,这次,电话一接通,妈妈就立刻问道。裕贞一边回答说不忙,一边向走廊走去。与其说忙,不如说是她不想接妈妈的电话。哥哥离婚后,妈妈就把哥哥的两个孩子带回了家,又因为养孩子而身心俱疲。裕贞知道妈妈只能对自己诉苦,但她也只是一个普通的职场人,每天的生活都既无聊又疲惫。 “你们最近没事吧?” “什么?” “没什么,最近大家都说生活很难。” 到底想说什么?裕贞更希望妈妈先说出打电话的目的。“周末有时间吗?”“有闲钱吗?”妈妈总是先问清楚裕贞的情况,再提出让她无法拒绝的要求:“那周末照看一下志律和夏律吧”或者“那借给你哥200万吧”。裕贞觉得她的钱可以给妈妈花,但并不是给哥哥花的。不过,裕贞有时间也有钱,拒绝的话,妈妈会非常伤心。 “就那样,跟大家一样。” “忙?” “上班的人哪有不忙的。” “嗯,女婿呢?” “女婿?哦,他还是那样。” 裕贞含糊地回答道。事实上,她也想抱怨,想宣泄对自己丈夫的不满:“我快被他烦死了。”据说,别人家的女儿都把小两口的事情告诉妈妈,但裕贞对“娘家”这个词并没有什么特别的感觉。 现在,轮到裕贞问家里的情况了。妈妈回答说家里都挺好,打个电话只是关心一下。裕贞想立刻挂掉电话,所以说:“嗯,嗯,好吧。”正要挂掉电话的那一瞬间,妈妈突然说:“啊,对了!”这是裕贞最讨厌的一句话。“啊,对了!”妈妈总是这样,一直绕弯子,最后才说出打电话的目的。 “裕贞啊,你们家是与徐英站相连的那栋楼吧?” 又怎么了?到底想说什么! “你爸去你们家附近上班了,路对面的友星公寓,今天开始上班的。” “爸爸在友星公寓上什么班?” “在那儿当警卫。” 裕贞无话可说了。父亲在40岁左右换过一次工作,然后一直工作到退休。父亲是以某个食品工厂的厂长身份退休的,虽然那个工厂并不出名,但那个工厂的产品却无人不知。靠着父亲的工资,四口人虽然过得不是很宽裕,却也从未缺钱。父亲退休时,虽然没领到很多企业年金,不过还有一些存款,而且每个月还能领到退休金。当时,妈妈说这些钱足够两个人用,不用向子女伸手。但是,现在怎么突然…… “人多了呀!生活费增加了不止两倍,而是四倍!上辅导班、去医院,花在孩子身上的钱怎么这么多呀?” “我哥呢?” “他……好像在想要干什么。” “行了!想什么想?让他想想他的孩子吧!” 裕贞吼了起来,挂掉了电话。 裕贞从公寓地下2层的停车场可以直接乘地铁站的电梯出去。诺博公寓的居民有专用通道,可以不出楼门直接坐上地铁。裕贞经常到了公司才知道下雨了、刮风了或者是雾霾严重。 即使走在没有一个窗子的地下通道里,裕贞在上下班的路上也总是因为友星公寓而烦心。现在,只要上几个台阶,走过人行横道,就能到达父亲工作的地方。她有种罪责感,虽然这并不是她的错。但父母将自己抚养成人了,现在,自己是不是应该赡养年迈的父母?裕贞心情异常沉重。 一天,裕贞晚上加班,晚饭也没吃。在下班的路上,她没走徐英站的地下通道,而是从地上出口走了出来。那附近有个卖章鱼小丸子的小吃铺,裕贞想打包带回家,一边喝啤酒一边吃。走出检票口,走到通向站前广场的阶梯时,她已经汗流浃背了。太阳即将下山,但空气却一点都不凉爽,看来夏天马上就要到了。 裕贞本来想买7个章鱼小丸子,最终买了12个。虽然世勋说他已经吃了晚饭,但裕贞喝啤酒的话,他肯定会过来一起喝。裕贞接过散发着香甜味道的章鱼小丸子包装袋,从口袋里拿出手,准备给世勋发信息。解开锁屏,点开Kakao talk,婆家群的信息弹了出来,公公婆婆发的旅行照以及他家子女一惊一乍的文字映入裕贞的眼帘。裕贞突然想到可能在路对面的父亲。 父亲没接电话。“是不是今天休息?”但她依然朝友星公寓走去。走在人行道上,她又打了一次电话,仍然没人接。裕贞决定最后再打一次试试,这次,父亲接了电话。 “什么事?” “爸,您在哪?今天上班吗?我刚下班,在附近。” “哦,哦,现在是上班时间,挂了。” 怎么这么忙?裕贞大吃一惊。小区的警卫除了垃圾分类回收以及上下班时比较忙,再就是保管快递,好像没有其他工作呀!反正已经到了友星公寓,裕贞心里想着跟父亲一起吃章鱼小丸子,手里晃着黑色包装袋,慢悠悠地走到警卫室。本打算问一下父亲工作的楼栋,但可能警卫都在巡逻,警卫室一个人都没有。 裕贞走到小区的后门,又慢慢走回正门,走到网球场时,看见一个站在旧衣回收箱旁边的警卫的背影,不知道流了多少汗,蓝色的警卫T恤已经湿透了,紧紧贴在身上。裕贞向他走去,大概因为听到了动静,警卫向后看了一眼—是裕贞的父亲。裕贞的父亲额头与鼻梁上正哗哗地流着汗。不知为何,裕贞和父亲互相都没说话,静静地站了一会。父亲首先张口说: “我都说了,我忙。” “您这是在干什么?” “有人把垃圾丢到旧衣回收箱里,也没装到垃圾袋里丢,就直接撒在里面了。我得把这些垃圾清理出来,在回收车来之前得处理完。” “为什么要让您清理?” “那让谁干呀?你这孩子。” 父亲没什么大不了似的嘿嘿笑着,然后看了一下周围,推着裕贞的肩膀说:“警卫室里面有个房间,你去那里等一会吧。”父亲催促裕贞离开那里,而且催促了好几次。 裕贞来到警卫室。警卫室里充斥着一股味道,一股除了老人味别无解释的味道。裕贞对这个味道并没有反感,反而感觉很凄凉。在裕贞出嫁前的家里,自己的房间、父亲的房间、卫生间,哪里都没有这种味道。所以,她觉得这股味道不是父亲的,而是这个空间本身的味道。 刚进警卫室,裕贞就看到一个老旧木桌上的监视器画面,从分屏画面里,能看到楼道玄关、电梯、停车场进出口等,而且每个画面都以不同的方式在显示时间的流逝。“啊,真让人头晕!”裕贞不由得自言自语道。其实,在裕贞生活的诺博1楼的咨询台旁,监控画面更多,硕大的咨询台最右边,有一个保安专门负责查看监视器的画面。原来父亲也在做这个工作!在其中一个画面中,有个男人对着电梯的镜子在打理自己的头发。裕贞在观察这个男人时,听到父亲在呼唤自己。父亲不断用手指着警卫室的后面, 让她进去。 没有门的小屋里,有个仅能容一个成年人躺下的炕,炕上的地板纸颜色与其他地方不同,且还连着插座,好像是装了地暖。父亲睡在这里啊!裕贞小心翼翼地爬到炕上,盘腿坐下,环视了一眼这个房间—小冰箱、微波炉、饭煲,搁板上还放着几个纸箱子。 警卫室经常响起闹钟似的铃声。居民呼叫警卫室的话,就会响起这么大的铃声吗?大家怎么这么频繁地呼叫警卫室呢?裕贞觉得不可能跟父亲一起悠闲地吃章鱼小丸子了,也不能一直这么等着。坐在那里,她觉得心房在一点点塌陷,无法继续待下去。所以,裕贞把已经凉透的章鱼小丸子放在角落里,走出了警卫室。 父亲用手背擦着额头上的汗,正朝警卫室走来。父亲解释说,没有停车的地方,就用手推开一些车,给居民腾出了停车的空间,所以费了点时间。父亲还气喘吁吁地说,那是楼栋代表的车,那个代表非常刁钻,怕他找碴,就折腾了好几次直到他满意。 “我走了。” “嗯,我现在没空,你休息的时候回家看看吧。” “我在小屋里放了一包章鱼小丸子,您吃了吧。已经凉了,用微波炉加热一下再吃吧。” “那是什么?” “面包?馅饼?反正是吃的东西。加热才好吃。” “那正好。今天晚饭吃得有点早,正担心晚上饿呢。” 简短地道别后,裕贞便从父亲身边走开,没走几步,她又回头喊道: “以后接电话!” “我在上班,怎么能知道来没来电话呢,你这孩子。” 父亲又嘿嘿笑着朝裕贞摆了摆手,让她回家。裕贞觉得,父亲一直催她走,并不是因为天黑了,想让她早点回家。虽然可能是裕贞的错觉,但她确实觉得父亲好像在看谁的脸色。父亲看见自己一点都不开心,反而好像要隐瞒什么似的一直催着她离开。 裕贞打开拿在手里的手机,看了一眼时间。裕贞基本上每天都把手机拿在手里,或者放在口袋里或餐桌上等容易看见的地方。不仅是裕贞,现在大部分人都手不离手机。父亲不是这个时代的人?打进来电话,怎么能不知道呢?不过,她仔细一想,好像真没见过娘家小区的警卫与诺博的保安手里拿着手机。警卫不能在上班时间拿出手机吗? 站在友星公寓前的人行道上,感觉对面的诺博像山一样压过来。50层高的4栋楼被设计成风车的模样,看起来非常雄伟,而且在4栋楼相连接的第30层,有一个空中花园,夜幕降临后,这里的灯光美得恍若天宫。据世勋说,诺博那块地原来好像是制糖厂,那时,友星公寓的居民对工厂很不满意,嫌工厂拉低徐英洞的品格。现在,在友星的任何地方,都得仰视诺博。 红绿灯变成绿色了,裕贞依然呆呆地站在人行道上。好陌生!那里好像不是自己的位置,裕贞的心立刻蔫了。她还没把父亲在友星当警卫的事情告诉世勋。虽然并不是非得说,也不是不能说,但就是说不出口。 那天晚上,裕贞才知道,诺博门口的保安与咨询台的职员一直站着工作。她每天,有时候一天好几次经过那里,却没发现那里根本没有椅子。裕贞觉得抬不起头来。 裕贞与世勋在喝着酒看网飞的电视剧。那是周五的晚上,他们追的电视剧放出新的一季,两个人都很兴奋,世勋还做了在西餐厅工作时学会的蒜香虾仁,两个人已经喝得醉意朦胧,电视剧的情节也到高潮的时候,父亲打来了电话。裕贞没感到高兴,反而觉得很不安—父亲一般不打电话,是不是发生了什么事? “太晚了吧?你们还没睡吧?很抱歉打扰你俩。”父亲也像妈妈一样兜了很大圈子才说出目的。 “我能去你们家洗个澡吗?” “现在?” “不太好吧?是有点不好,女婿也在家。” “不,没什么,您过来吧,现在就过来吧。” 裕贞挂掉电话,世勋就呆呆地问: “岳父他老人家要过来?现在?” “嗯。” “跟岳母打架了?” 世勋天真的问题让裕贞想哭又想笑。裕贞告诉他,父亲在对面的友星公寓当警卫,突然说想来洗澡,自己也不知道发生了什么事。世勋很泰然,从自己的衣柜里拿出干净的运动服和新的内裤,说岳父大概会需要换衣服。 裕贞把门打开一条缝,等着父亲来。楼道中间的电梯里传来“叮”的机器声,缓慢的脚步声也越来越近。哪里传来一股恶心的味道,裕贞皱了皱眉头,重新打起精神,晃了晃头,放松了表情。她推测出这股恶臭的来源了。父亲一脸尴尬地迈进玄关时,世勋立刻干呕了起来。不过,裕贞可以理解世勋。 地下停车场积水了。父亲不断清扫、擦干,尽力处理,但水却不断渗出,还散发出恶臭。父亲告诉警卫班长,很可能是哪里的管道漏水了,应该请技术人员过来。班长却让先擦干净,班长的意思是,警卫先处理,尽了全力,依然处理不了的话,再叫人维修,还说不要先想用钱解决问题,因为这个钱是居民交的物业费。父亲说:“交的物业费不就是这个时候用的吗?我也在自己小区交物业费,知道居民的立场。”警卫班长一脸疲惫地回答说: “我知道。事实上,一百个人中九十九个人都有常识,不管有没有常识,实际上大家也都不怎么管,但剩下的那一个人才是问题,总是有一个人挑刺,非常非常挑刺。” 父亲说他以填无底洞的心情,连续好几天反复做着同样的工作。一个星期后的下午,终于可以用肉眼看见管道漏水了,管理所长才给维修公司打了电话。 父亲担心有人滑倒,依然继续擦拭地面。那天父亲正在努力地擦地面,汗水把卷起来的袖子都打湿了,突然隐隐约约地传来核桃滚动的声音。这是什么声音?父亲把耳朵贴到地面上、墙上、管道上,试图找出声音的出处。“咔咔咔”,随着一声核桃被砸碎的声响,父亲瞬间被自上而下浇透了。父亲说他都想不起来什么时候,水从哪个方向喷出的,也不知道自己怎么这么束手无策,等回过头来才发现衣服全被浇透了。他急急忙忙用抹布堵住管道接口处裂开的地方,然后才发现自己浑身散发出恶臭—裂开的不是上水管而是下水管。 管理事务所开启广播,发出停水通知并要求居民停止使用下水道,然后开始了抢修。维修公司只来了一个人,问他是否能自己处理,他却说需要父亲的帮助。抢修期间,父亲一直在做辅助工作—搬运工具、反复地打开阀门再关上、把水擦干、卸下管道再安装上、接了污水倒掉,然后再擦干。 管道更换工作结束了,维修人员走了,但父亲的工作却没结束。收拾施工现场的垃圾,然后丢到垃圾桶,再把能回收的东西擦干放到回收箱里,又擦了几遍地面。晚饭没吃,休息时间也没休息。不过,最让他感觉痛苦的是恶臭与瘙痒,像虫子在爬似的瘙痒从手碰触不到的背部正中间开始,很快扩散到全身。 友星公寓没有警卫洗澡的地方。小区前面虽然有个桑拿,但父亲害怕看居民的脸色,而且自己身上的味道很大,实在无法去公共澡堂。父亲决定先忍着,反正工作完成了,今天晚上坚持一下,明天早点回家洗。他用湿巾大致擦了擦身体,脱下湿透的T恤,换上备用衣服,屁股湿漉漉地坐在警卫室的椅子上。瘙痒!腋窝、背、胸口、肚子、手指、腰上、屁股、大腿沟都痒得无法忍受。这时,他想到女儿在路对面的诺博住。 从那以后,裕贞经常受到妈妈让自己照顾爸爸的拜托。妈妈把身心健康的成年人父亲拜托给女儿,总让人觉得有点奇怪。但裕贞除了“受到拜托”外,也别无解释。“今天你爸忘带盒饭了,你给他买点晚饭送过去吧。”“倒班时间表调整了,你爸今天连续,我让他凌晨去你家洗漱。”“你爸裤子被雨淋湿了,你拿去烘干再给他送过去吧。”“你爸说电暖板坏了,你家有多余的电热毯吗?”…… 没有很难或很花钱的事情,就算拒绝,父母也不会寒心。但是,妈妈的这种拜托逐渐频繁,裕贞就慢慢地开始抵触了。“首尔有的是小区,爸爸为什么非要来我家附近,给我添乱呢?为什么总是让我感到愧疚呢?”裕贞这样想的同时内疚感又油然而生,下班的路上,她买了一袋橘子,向父亲的警卫室走去。 警卫室硕大的门已被锈迹斑斑的锁锁上,门上挂着告示板,告示板上写着“巡查中”,下面还写着父亲的手机号。“手机号也得向居民公开?有人可能会在大晚上打电话提这样或那样的要求,还可能会有人打电话或发短信说难听的话……”裕贞深深地叹了口气,这时有人拍了一下她的肩膀。 “您有什么事?” 是个中年男人,穿着和父亲一样的警卫服。裕贞不自觉地向后退了一步,说没什么事。 “您是业主?” “不是,我来给在这里上班的人送东西。” “啊!你是宋先生的女儿吧?哎呦,真是个孝顺的孩子,听说你经常来?” 明明是在夸她,但裕贞却听得后背发凉。 “也没经常来,我住这附近,偶尔顺路过来看看。” 这时,父亲跑了过来,中年男人向父亲点了点头,鼓励似的拍了两下裕贞的肩膀,离开了警卫室。中年男人走远后,父亲才说那个人是警卫班长。 “班长有什么不一样的?” “不太一样,也没什么不一样。” 然后,父亲就催着裕贞离开:“你快走吧,以后不要经常来。”裕贞没说话,把橘子塞到父亲手里。父亲好像看出裕贞有点失落,于是解释说,他正疲于写检讨书。 写检讨书开始于去裕贞家洗澡的那天。睡觉时间内擅自离开警卫室、没穿工作服而穿了便装,因为这两件事,父亲写了检讨书。 从那以后,写检讨书的事情越来越多。食物垃圾桶满了,要写检讨书;指挥停车的时候,拍了两下居民车的引擎盖,要写检讨书,尽管那个居民本来就是一个非常爱找碴的人;没及时清理流浪猫喂食处,写检讨书;去每家要楼栋代表选举签名时,业绩太差,写检讨书;刷洗楼道时,水溅出太多、没给自治委员会会长打招呼、在警卫室打盹、向其他警卫表达对居民的不满……都得写检讨书。 写检讨书时,父亲突然发现自己做了太多超出警卫工作范围的事情。分类回收和小区大扫除是警卫的工作吗?保管快递、负责退货是警卫的工作吗?帮居民跑腿、协助施工、送快递、给树木育枝、各种选举和签名,这都是警卫的工作吗?虽然有个工作,应该心存感激,但身体却很疲惫,然后就像多米诺骨牌倒下一样,心也开始疲惫了。工作这么多,工资却少得可怜。父亲隶属于劳务公司,担心不能再签约,还整天提心吊胆。 收起疲惫的心,打起精神,父亲开始打扫卫生、处理快递、巡查小区。正从车辆后备厢搬出两个巨大苹果箱子的中年男人大声喊道: “哎!警卫!” 父亲看了一下周围,确认是不是在叫自己。 “对!对!就是你!来帮我抬一下箱子。” 父亲连不乐意的工夫都没有,就急忙跑过去帮着那个人抬起箱子。抬起箱子,那个人又摆了摆下巴,示意父亲移动。 “您住几号楼?” “你不认识我?” “嗯?” “你不认识居民?警卫居然不认识居民!连我是居民还是强盗都不知道,就来帮忙?你这个人不行啊!” “啊!我知道,当然知道了。只是突然想不起来您住几栋了。” 父亲急忙辩解到。那个中年男人上下打量了一下父亲,说“105栋”,而且还没忘威胁父亲:“你工作认真点!我会留心观察你的!”父亲的胳膊已经没有力气了,但仍咬牙坚持着。因为他曾被训斥过—管理事务所的人看见父亲疲惫的神色后,非但没给减少工作,反倒抱怨警卫年龄大没有力气。 把箱子搬到玄关里面,那个人才说了句“辛苦了”。父亲鞠了个躬转身离开时,那个人叫住了父亲。他在父亲面前揭开胶带,打开箱子,开始挑苹果。他把色泽圆润的拿出来,留下几个有伤疤且变了色的,又从中挑出两个苹果—一个小得可怜还皱皱巴巴,一个疤痕大到几乎看不到苹果皮,递给了父亲。 “不用,真不用!” “别客气,拿去吃吧!辛苦了!” “哎呀,真的不用了,我先走了。” “你是因为样子不好看才不要的吧?正是我特意买的丑苹果,这样的更好吃,别挑了,吃吧,给你你就吃吧。” 父亲最终收下了那两个苹果,出来后扔到警卫室旁边的食物垃圾桶里。 在友星公寓当警卫时遭受的各种歧视以及由此而产生的痛苦、愤怒和疲惫,父亲一次都没跟家人提起过。裕贞每次去警卫室时,父亲都用不安的眼神催促她离开,但那天父亲第一次说了粗话: “我就算不是他的父辈,年龄也和他叔叔辈差不多了,他一直用卑称跟我说话。也不知道他父母是怎么教他的,在外面连话都不敢说的龟孙子还看不起警卫。” 裕贞听着觉得很伤自尊,说:“那您为什么干自己没干过的事情呀,还被那种兔崽子欺负。”父亲看见裕贞气愤的表情,又装得很豁达似的补充道: “所以,我把那个苹果扔了,扔了,接过来就扔了。” 听到父亲的辩解,裕贞更郁闷了: “扔了有什么用,都接过来了!” 裕贞以为父亲会责备她说话没大没小,但父亲一句话都没说,裕贞更生气了: “您扔了还是吃了,那个人怎么知道呀?在那个人看来,爸爸和其他警卫都是乐滋滋地吃人家破苹果的人。扔了有什么用,现在骂那个人又有什么用?当时就不该接过来的!在人家的面前连话都不敢说,爸爸你也一样!” 裕贞本来很贴心地买来了父亲喜欢的年糕和甜米露,但,现在她很后悔来,于是把买来的东西放下就走出了警卫室:“还不如不来呢!早知道就不来了!”父亲也没叫住她,也没叮嘱她路上小心,只是静静地看着裕贞渐渐远去。父亲好像很生气,又好像很羞愧;好像若有所思,又好像一无所思;好像放弃了什么,又好像下定了决心要做什么。反正,裕贞第一次看见父亲这样的表情,这一点都不像父亲。 几天后,一个傍晚,世勋看着手机突然哈哈大笑起来。裕贞问:“你笑什么?”世勋便发给她一张照片。 “据说友星公寓有个警告侠。” “警告侠?” 裕贞用食指尖点开Kakao talk对话框弹出的照片,调整到全屏模式。白纸上的黑字写得很遒劲,好像是用油性笔写的。内容、字迹、纸张和笔的颜色都没问题,但从看到照片的那一瞬间开始,裕贞的心便狂跳了起来。她用食指和中指把照片放大,一个字一个字地认真看,这时世勋又解释说: “据说,友星有个警卫在小区的每个角落都贴上了警告。问他为什么贴警告,他说光用嘴说,大家都听不懂才贴的。然后又在警告的旁边贴上了‘不要撕下警告’的警告。有人在‘徐助人’上贴出来了,写得跟情景剧似的,可搞笑了。还有个动图,也特别搞笑,我发给你。” 裕贞笑不出来了,也没听到世勋说的话—那个笔迹非常熟悉。那是经常在家长通知书和成绩单的签字栏上看到的笔迹—父亲写得一手好字,老师们都连连惊叹。世勋把动图发给裕贞,还一直问:“搞笑吧?搞笑吧?”裕贞依然没回答。 一夜之间,小柜子、书架、椅子之类的东西又被放进了分类回收箱。虽然分类回收箱旁边贴着“请先付费再废弃”的告示,但大家依旧乱丢。父亲跟管理所所长说要查看监视,但所长说,像抓犯人似的查找的话,居民心里会很不舒服,看见他们乱丢垃圾的时候再好好说说。所长并没把这件事当回事。 父亲埋伏了两天后,在晚上12点多,抓到一对老夫妻在乱丢两个行李箱和一个电热毯。 “先生,这个不能回收再利用,您不能丢在这里。您得申报废弃,再贴上登记单,才能废弃。” “知道,知道,明天街道办事处开门就去办,现在不是晚上嘛。” “您得先去拿登记单,贴上后才能丢出来。而且,现在从网上可以随时办理。” “我们这些老人谁会从网上办理?我女儿发给我的照片,我都不会看。” 这时,老太太也插嘴说: “这些都还能用,都是新的。我们放在这里是想让需要的人拿走,不是随便丢弃在这里的。您就别管了,去忙您自己的事吧。” 看到老太太拉着老头的胳膊,催着老头快走,父亲好像明白了什么,于是急忙打开行李箱,行李箱里掉出很多旧鞋。 “这是什么?谁会拿走这个?您得去买计量垃圾袋,把鞋子放到计量垃圾袋里再丢出来。行李箱和电热毯得贴上登记单再拿出来丢。” 事情发展到不可收拾的地步—很多居民过来围观,连其他已经入睡的警卫都被叫了过来。最终,这场骚乱以父亲的道歉收场了,那对老夫妻把他们的垃圾放置了一周才贴上废弃物登记单。 父亲在分类回收场的入口前贴上了“※警告※禁止乱丢废弃物”,在垃圾桶上贴上了“※警告※务必使用计量垃圾袋,乱丢垃圾将查处到底”,在警卫室门贴了“※警告※休息时间禁止呼叫警卫”,在流浪猫喂食处贴上了“※警告※禁止破坏喂食处(不要欺负猫)”,在警卫室仓库上贴了“※警告※这里不保管快递,丢失概不负责”,在停车场贴上了“※警告※禁止在车道上停车”。 警告上被画上了舌头、眼睛、骸骨之类的图画,有的写上了“就不,就不,我就不!”之类的玩笑话,还有些“傻X!管好你自己吧!我交物业费是让你贴这?”之类过激的话。然后,写着警告的那些纸就开始丢失,不知道是管理事务所,还是警卫班长,或者居民揭掉的。父亲又重新贴上了“※警告※请勿擅自揭下警告”。 父亲被管理事务所叫去,真的被警告了。所长用拳头砸着桌子说,与管理事务所、同事以及居民不和是一个解雇理由,还说那是工作章程的规定,但父亲却不记得这条。 “去把警告都揭下来,再写个检讨书。再闹出乱子或再贴这样的东西的话,你就会被解雇!” “不行!” “什么?” “我不想揭下来,也不想被解雇。我做错了什么?” “你这人怎么了?你疯了?刚来的时候还好端端的,现在怎么变得这么奇怪?” “因为这里奇怪!很奇怪!这里能把人逼疯!” 那天,父亲被解雇了。父亲背着一个硕大的背包,右手拎着一个购物袋,左手拿着宠物移动箱来到裕贞家。即便不太了解猫,裕贞也能看出那是只名贵的猫,但猫身上的毛却乱糟糟的。 这只猫从2周前开始出现,当时有一家人搬家时丢了个猫爬架,父亲怀疑这只猫就是那家丢的。这只猫一直探头想找个吃东西的地方,但好像遭到其他猫的驱赶。有一次不知道是不是和其他猫打架了,被咬得很严重,父亲把它带到动物医院治疗。 “这明显是家养的猫,在外面会饿死的,我本来想把它带回家,但你妈不是讨厌猫嘛。救它的那个学生说正在找收养它的地方,你能不能先照顾它几天?” 裕贞小时候曾养过小狗,是约克夏的混种犬,狗毛有点发黄,所以给它起了个名字叫“土豆”。那时,一家人中,父亲最喜欢那只狗,遛狗、洗澡、剪指甲都是父亲负责的。原来父亲和那个时候一样喜欢动物啊!裕贞毫不犹豫地说自己要养这只猫,自己想和这只猫一起生活,虽然没养过猫,但会好好养的。“真的吗?”父亲问。于是,裕贞向父亲保证,以后定期给父亲和救助猫的学生发照片和视频。那时,父亲的脸上才流露出安心的神色。 “不过,爸,我有个要求。” “嗯,你说吧,我都听你的。” “我认识一个劳资法务师,他说给免费咨询,看看在您从签约到上班再到被解雇的过程中,管理事务所有没有不合法的地方。您去见见他,看看有没有回旋的余地或者能不能得到赔偿,如果有的话,我们一定要争取。” 父亲挠着后颈,回答说他知道了。 裕贞并没有认识的劳资法务师,她在网上查询了很长时间,也去咨询了好几次,还支付了不少费用。 妈妈更频繁地给裕贞打电话了。裕贞听着妈妈的抱怨,再也压制不住内心的排斥感:“行了,别说了!”脱口而出。“别打电话了,别给我打电话了,跟我哥说不出口的话,也别跟我说!别再折磨我了!”这些话一直在裕贞脑子里盘旋,但裕贞也没想到自己真会说出口。妈妈委屈地哭泣着说她明白了,说她再也不打电话了,说女儿太可怕,她连话都不敢说了。妈妈把自己想说的话全说完后,猛地挂掉了电话。 窗外,夕阳的余晖染红了漫天的白云,云朵之间闪现出碧蓝的天空,清风拂过,火焰般的云彩飞逝而去,天空又被染成青紫色。只有在晴天才能看见的南山塔曾经那么遥不可及,现在,大厦、老楼房的绿色屋顶、像铺了遮蔽胶带一样平整的道路以及路上行驶的车辆、不断亮起红灯的路灯、窗户、汽车的前灯……都在裕贞脚下。看着32层楼落地窗外的风景,裕贞积郁的心一下子豁然开朗了,但随后便泪如泉涌。 站在徐英洞最贵小区的最佳楼层上,看着如画的晚霞,裕贞禁不住地伤感。她用手背擦拭着眼泪,用手指擤下鼻涕擦在裤子上。世勋听到“呜呜呜”的声音,以为哪里漏风,便走出书房,到处寻找漏风的地方,他先去查看了厨房,又来到客厅。在客厅的落地窗前,世勋看到裕贞哭红的眼睛,吃惊地问: “你怎么……哭了?” 无法回答。就算说了,你能理解吗?大学还没毕业就成为首尔超高层商住两用公寓业主的你、从小叔的西餐厅跳槽到大伯公司的你、在家庭群里看到父母海外旅行照片能随意发个表情的你、以为所有的事情都是理所当然的你,如何能理解? “因为晚霞太美丽了。” 裕贞这么一说,世勋宠爱地捏了捏她的脸庞。 “骗人!” 世勋没再追问,裕贞止不住地流泪也说不出话,世勋问: “给你做个蒜香虾仁吧?” “不要,田螺龙须面吧。” “好,一会看个电影吧,你找个好看的电影吧。” 刚坐到电视剧前,土豆就嗖地跳到裕贞膝盖上,裕贞给那只猫取了和小时候养的那只小狗一样的名字—土豆。世勋伸出手想摸土豆,土豆立刻收起耳朵,把身体蜷缩成一团,然后嗖地逃跑了。土豆好像很害怕世勋,它不吃世勋给的饭,也不用世勋给清理的猫砂盆。虽然听说土豆害怕年轻的男人,但无从知道它到底经历了什么,这让裕贞很郁闷。今天,尽管喝了酒,却依然无法入眠。 那天凌晨,友星公寓每栋楼的告示栏和电梯里都贴上了两张纸,是打印出来的新闻报道,内容是对近两年居民欺侮警卫的法院判决书的分析[1]([1] (原注)“垃圾”恶言恶语·窗帘杆暴行……警卫的现实其实更悲惨。(《首尔日报》,2020.5.13)。有的居民辱骂警卫,用一米长的窗帘杆殴打警卫,用美工刀威胁警卫,还有人把警卫推倒又用脚踩警卫。但是,大法院判决的13起案件中,只有3人是立即执行,其余10人都是缓期执行或仅被罚款。 不知是什么原因,几天过去了,这些新闻报道依然贴在告示栏和电梯里,但没有人仔细看告示栏。不过,住在高层或与快递员共同搭乘电梯的居民为了打发无聊又尴尬的时间,也会看这个新闻报道,然后不约而同地咂咂嘴。 居然有人辱骂、殴打警卫?还用刀威胁?疯了,疯了!掐了脖子,才罚款1万元?掐脖子不应是杀人未遂吗?我们的法律太软弱了,那种人就应该进监狱,为什么要缓期执行?住在公寓就了不起了?楼上楼下的噪音问题不应该自己解决吗?为什么要朝警卫发火?哪个公寓的垃圾让警卫收拾?我都觉得不好意思了,真是的……大家异口同声地声讨欺侮警卫的公寓和居民,而且是真的愤怒了。 管理事务所很晚才知道告示栏被擅自张贴了新闻报道,然后向警卫下达了指示,让警卫去清除张贴物。 " "【编辑推荐】: 赵南柱描绘了许多我们的生活中不得不面对的困境,尽管只是些鸡毛蒜皮,但是对于每个个体来说,世界的天塌地陷可能并不与我直接相关,反倒是这些细枝末节的小事简直能要人性命。日常生活中我总会感受到这样巨大的情绪落差:似乎美好并不遥远,但总是可望而不可及。在阅读这本书的时候,我无数次被击中,产生想哭的念头,因为我仿佛看到了在世界某个角落里的另一个在挣扎着的自己。既然赵南柱写的就是每一个人都在过的生活,为什么却依然那么吸引我们去阅读呢?可能这种阅读带给我们的不仅仅是一种共情,庆幸别人过的也一样,它还包含了整个社会之间的一种理解,尤其是当现在个人看似越发突出却总觉得更加迷失自我的时候,理解甚至是活下去的必要条件。"