出版社: 中信

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

折扣购买: 过度努力:为什么你总觉得自己不够好

ISBN: 9787521734966

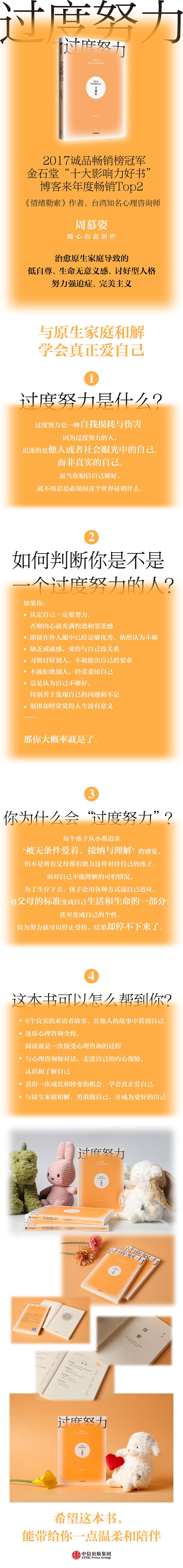

心理咨询师,心曦心理咨询所创始人。2017年诚品畅销榜冠军、金石堂“十大影响力好书”、博客来年度畅销Top2《情绪勒索》作者,《情绪勒索》一书已售出中文简体、韩文、泰文、印度尼西亚文等版权。另著有《关系黑洞》《他们都说你“应该”》两本书。 周慕姿希望心理咨询工作能帮助人看到自己的选择“是怎么被困住”,还有“为何被困住”的;然后帮他们看到“自己拥有的能力”与“其他的选择”。她相信,我们拥有“选择的自由”,若能以“真实的自己”面对生命,我们就能挣脱无形的束缚,获得真正的自由。

前 言 隔了一阵子没有写作,这次写的主题,是“过度努力”。 怎么会想写这个主题呢? 或许,因为我的身边以及在工作中,我遇到很多“过度努力”的人,这些人对“努力”的坚持、对生命与生存的恐惧,常常触动我心灵最深处的一些东西。会被触动,也或许是因为在某些人的眼中,我也算是有点“过度努力”的人。虽然我自己觉得还好。 (“过度努力”的特征之一:别人都说你太努力,但你自己觉得,还好。) 从小学开始,虽然有机会参加一些比赛得奖,成绩也不错,但对那些奖项与成绩表现,我有时没有太大的欣喜。就如同当时因为出了《他们都说你“应该”》,我受邀上广播时,分享的一个例子: “最重要的,不是拿到奖项或是成绩名列前茅的那一刻;而是,当拿到这个奖项、名次之后,把它带回家,然后父母给你一个欣慰满意的笑容……‘我做得够好’这件事,才算完美地达成。” 我说的这个例子,可能许多人都心有戚戚焉,而这的确是我的经历。 从我有记忆以来,我和母亲相依为命,父亲时常不在身边,有时甚至会消失,在亲戚间的风评也不是太好。当时,在很多人看来,父亲之于我,就是我人生的那个“但是”: “她是很优秀,但是她爸爸……” 曾经有很长一段时间,我都没有办法消化这个“但是”。我就像一个背负着原罪十字架的人,不管多么辛苦、爬到多么巅峰的地方,身上的那个印记,永远跟着我无法去除。 为了消除这个“但是”,为了保护妈妈,“让我们能够不被别人看不起”,也刚好我喜欢念书,又有一些演讲与写作的能力,于是,我一直做着会被大家夸耀的事情,维持在大家会觉得“她这样很优秀”的位置。 只是,从我小学二年级,第一次得到某个比赛第一名时,我就知道,我好像不太会为了这些比赛、成绩名次而极为欣喜;我的快乐,都是在把名次、成绩拿回家之后,看到妈妈满意的笑容时才感觉到。 那代表着,就算爸爸让别人失望、让妈妈失望,至少我可以不让他们失望,对吧? 我可以和我爸爸不一样,对吧? 在我决定就读心理咨询的那一年,家里经济状况发生巨变,我的生活也有了180 度的大翻转。 原本虽然妈妈独自抚养我,生活不算宽裕,但也还过得去;已经开始工作的我,只需照顾好自己,并不需要特别担心家里的状况或是拿钱贴补家用。 没想到,就在那个时候,我突然必须独自扛下家中的经济重担、负债,以及面对许多人情冷暖。 虽然从小已经见了很多,但当时妈妈已经没有办法跟以前一样,在我前面保护我、照顾我,我必须独自面对这些。 我才深深地感受到:“我得努力才行。” 我只能努力。 从进咨询所开始,我一改以前读书吊儿郎当的性格,因为没有任何基础,所以我逼自己拼命读书,以赶上身边的同学们。当时半工半读的我,硕一那一年,不是在工作,就是在图书馆读书。 那时候,我觉得读书很快乐,但也很害怕:很担心自己因为不够努力,就被什么恐怖的东西追上,会再度陷入无能为力、觉得自己很糟糕的境地。 每个目标达到时,对我而言,都只能暂时“松一口气”;既担心自己做不到,做到了也无法享受成功,反而会更担心别人会不会对我过度期待;于是,没有真的开心、真的放心的一刻,只能不停地向前冲。 于是我才发现,原来我是“冒牌者现象” 的典型,而后我就以“冒牌者现象”为主题写了硕士学位毕业论文。 这样的习惯,我一直带着。成为心理咨询师、进入职场之后,这自然让我的职业发展有一定的表现:在很短的时间,我要求自己必须接大量的个案,并且持续被督导,希望自己能够在专业上站稳脚跟。 但在2017 年,因为第一本书备受瞩目,大量邀约随即而来。习惯为了满足别人期待与需求的我,心一横,大部分都吃了下来。过量的工作,以及仍期待自己必须在专业上有所精进的要求,让我的身体渐渐吃不消。而2018—2019 年,我又面临了一些新的考验,这让我决定停下脚步,重新思考:“我是不是花了太多时间在他人的期待上?” 当时,我持续被分析,我的分析师对我说了一句话,让我印象很深刻: “慕姿,你对自己做错什么或是没做到什么,是非常严厉的。你有没有想过,如果把你当成刚学会走路、摇摇摆摆的鸭子,当你走不好时,你可以稍微温柔地托一下自己,告诉自己:‘你可以试试看这么走。’” 分析师的这段话,让我回去想了很久,内心深深地被触动。 原来,我只有一直往前努力达到目标的经验;我从来不知道,我可以被温柔对待,也不知道,我需要被温柔对待。 这几年的危机处理,让我习惯遇到困难时,第一个反应是“如何解决问题”,却从来没有机会,也没有想过,我需要照顾一下我的内心,那个可能惊慌失措或是愤怒伤心,甚至失望的自己。 写到这里,或许有些读者会想:“哎呀,原来心理咨询师也这么不会照顾自己的情绪。” 这倒是真的。 我的一个好友心理咨询师曾经开玩笑说:“面对别人的人生,比面对自己的人生要容易多了。” 要面对自己内心真正的脆弱与恐惧,改变自己的惯性,是一件非常不容易的事。 当我们没办法与自己的内心接触,就没办法正视自己的恐惧。“过度努力”,只是面对恐惧时的一个习惯,一个想得到安全感的防卫机制与生存策略而已。 当我们没有好好地感受与思考,这个“生存策略”就会非常自动化,让我们感觉到,“我没有选择,只得这么做。只有这么做,才能让我摆脱现在的困境”。 2020 年,对许多人而言,都是非常不容易的一年。我的身边,有许多非常努力而不敢停下来的人,甚至会迷失在那些努力当中;或期盼他人的照顾,或失望于别人的不包容与不理解,然后在其中感受到自己的孤独与空虚。 所以,我想写下这本书。 这本书里的案例,集合了我很多的工作观察与身边的经验。或许你在读这本书时,会觉得每个案例的一部分,都让你想到自己或是身边的某个人。不过,这本书并不是一本很快地告诉你“该怎么办”的书。因为,在我面对“过度努力”的人,包括我自己时,最困难的,或许不是“我该怎么做”的方法,而是—— “我脑袋都知道,但心里做不到。” 了解与安抚自己的内心,让自己有勇气做出不同的选择,这,才是最难的。 若在读这本书时,你有机会静下心来,能与这些案例的主人公,一起慢慢地接触自己的内心深处,了解自己内心最柔软的那一块——那些情绪、感受,而后愿意给自己一点理解与接纳,温柔与问候,那就是我最想要分享的部分。 这本书,也呈现了心理咨询的部分过程。 关于心理咨询,我的想法是这样: 我们每个人,内心都有一些伤口。这些伤口,会带来一些难耐的情绪,这些情绪可能会大而猛烈,让我们无法承受。当我们不知道怎么处理时,我们会隔绝它,用一些方法掩盖它、合理化或淡化它,让自己能不去面对它,以便让我们能够继续在生活中撑下去。 而心理咨询师,有些时候,就是从你的分享中感受那些你不敢碰触的情绪,然后,再将它消化成你可以接受、吸收的方式,慢慢地回馈给你。 而我们,就在这样的回馈当中,慢慢地理解自己,慢慢地从这些情绪与理解中获得滋养;而我们也有机会从这些滋养中慢慢长大,终于有能力回过头来,对那个无法承受如此多创伤与情绪的内心的小孩说: “嘿,没有关系,这没有什么大不了的,你一个人撑着,还陪伴着我,真的是辛苦了。现在,我会陪着你。” 于是,我们终于有机会,可以给自己一点温柔,可以爱着这样的自己。 希望这本书,能够带给你一点温柔与陪伴。 1.2017诚品畅销榜冠军、金石堂“十大影响力好书”、博客来年度畅销Top2《情绪勒索》作者,台湾知名心理咨询师周慕姿暖心新作。 2.针对原生家庭导致的个体低自尊、自我价值感低、人生无意义感等问题,通过真实呈现8个来访者的咨询全过程,提供个体走进自己内心深处的路径。不论过去如何,现在的你都是可以选择的。当你愿意相信自己的存在本身就是有价值的,愿意停止对自己的挑剔,当你真正意识到可以为自己而活,你会发现,我们能给自己的支持和力量,比想象的多很多。 3.对于对心理咨询感兴趣或想成为心理咨询师的人群,这本书提供了8个完整的咨询样例,可以满足你对心理咨询的所有好奇。