出版社: 大象

原售价: 146.00

折扣价: 87.60

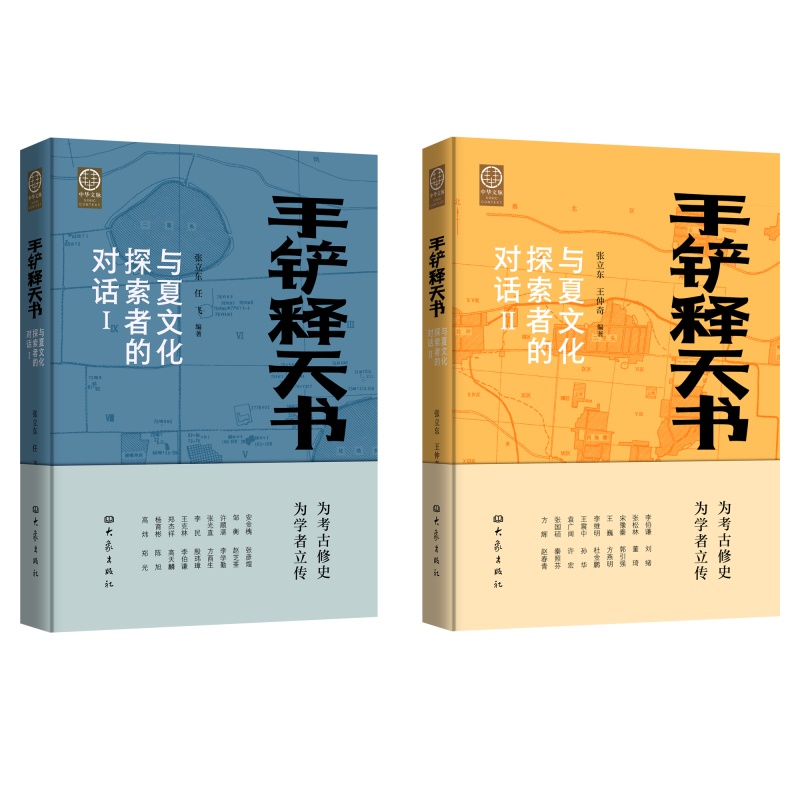

折扣购买: 手铲释天书——与夏文化探索者的对话(套装2册)

ISBN: 9787571118235

张立东,河南大学历史文化学院考古文博系教授,二里头夏文化研究院院长,主要研究方向为夏商周考古及其与历史学、美术史、文献学、思想史等学科之间的交叉研究,著有《中国考古学·夏商卷》等。

邹衡,1927年出生,湖南澧县人。1947年9月至1949年7月,在北京大学法律系学习;1949年9月至1952年7月,在北京大学历史学系学习;1952年9月至1955年7月,在北京大学研究生院学习;1955年9月至1956年7月,在兰州大学任助教;1956年9月至1961年11月,在北京大学任助教;1961年12月至1977年11月,在北京大学任讲师;1977年12月至1983年11月,在北京大学任副教授;1983年12月至1997年12月,在北京大学任教授;1998年1月退休。 ? 1959年秋季主持洛阳王湾遗址的挖掘,首次将二里头文化分为三期。自1977年登封会议开始,陆续公布关于夏文化的系统看法:二里头文化第一至四期都是夏文化,二里头为夏都,郑州商城为早商亳都,先商文化分布于太行山东麓。经过20年左右的讨论,到20世纪末“夏商周断代工程”结项时,这一观点得到学术界的基本认同,成为主流观点。2005年12月27日逝世。其有关夏文化的论著基本全部收入《夏商周考古学论文集》《夏商周考古学论文集·续集》和《夏商周考古学论文集·再续集》。 一、您是什么时候开始接触夏文化问题的? ? ?我加入到考古行列不到10年就接触到了夏文化问题,可以说,我大半辈子都在研究夏文化,至今已有整整40年了。 ? ?1947年初入大学之时,我就读到郭沫若的《青铜时代》一书。郭沫若在该书中只是说“夏代是传说时代”,并断言夏代“不会有多么高的文化,有的只是一点口头传下来的史影”。从此我才知道,中国历史上最早的朝代——夏朝,原来还不是完全可信的。后来我转入历史学系, 又读了顾颉刚主编的《古史辨》,进一步了解到有关夏朝的许多学术讨论,并联想到鲁迅讽刺顾颉刚所谓禹是一条虫的文章,越来越认识到夏朝是中国历史上的一大疑难问题。 ? ?在研究生阶段,我的主攻方向是商代考古,不可能兼及夏代,但总感觉到,夏朝的问题应该而且是可能在考古学上得以解决的。1956年10月,我听了中国科学院考古研究所徐旭生先生在北京大学历史学系所作的“夏代探索”的演讲,更增强了我对这个想法的信心。1959年上半年,徐旭生先生首次在豫西调查了“夏墟”,并发表了报告,引起了我莫大的兴趣。1959年下半年,我带领学生到洛阳实习,中国科学院考古研究所洛阳工作站的赵芝荃先生,同意我们在东干沟继续发掘,这便是我首次接触到夏文化问题。 ? ?正当此时,偃师二里头遗址的发掘开始了,是由考古研究所洛阳工作站和河南文物工作队“刘胡兰小队”分区分别负责的。这两处发掘工地,我都曾去参观过。后来洛阳工作站高天麟先生整理二里头的发掘材料,郑振香先生要我帮助高先生搞二里头的分期问题,由此,我对二里头遗址首次发掘的材料便有了进一步的认识。我的这种认识自然是把二里头与东干沟两处遗址和郑州二里冈、洛达庙两处遗址比较后得出的,因为我过去曾发掘、整理、研究过郑州二里冈的材料,我在郑州工作时,也看过洛达庙出土的东西。我发现,二里头、东干沟和洛达庙三处遗址的性质是基本相同的,过去曾有人称之为洛达庙文化或东干沟文化,我认为都不很合适,应该合称为一种文化。这种文化的面貌与二里冈商文化很相似,但经过仔细观察和分析,又觉得两者并不完全相同。当时在我脑子里形成一个明确的概念:二里头、东干沟、洛达庙三处遗址所代表的文化与二里冈商文化既有密切的关系,又有显著的差别。因此,这可能是另一种文化,不能与二里冈商文化算是一回事。这种概念进一步发展,逐渐形成我以后系统的看法。? 二、1959年秋您主持了洛阳王湾遗址的发掘,这次发掘对探索夏文化有何意义? 提起王湾(确切地说,应叫南王湾)发掘,引起了我难忘的回忆。这是1959年秋冬的事了。那年10月1日以前,我带领北京大学考古专业的学生在东干沟发掘,目的是让他们初步掌握田野操作和室内整理的方法。从10月开始,就要进行大规模的田野实习了。到什么地方去倒成了问题。我只得在洛阳附近进行调查,因为1954年春我曾在涧西作过调查,发现过不少仰韶、龙山遗址,不过都很零碎,没有大规模发掘的价值。这时,洛阳工作站的先生们建议我到远郊区谷水镇以西的南王湾看看,我便一人去了南王湾。我一到南王湾,便看到大片新石器时代遗存,而且是仰韶与龙山共存,也有西周和春秋的陶片,这一下子就吸引住了我。我根据采集的陶片分析,此处的仰韶、龙山似乎都有早晚的不同。当时我有个想法:也许在这里可以解决学术上早已存在的仰韶、龙山的关系及其年代分期问题。因此决计就在此发掘。 ? ?工作开始不久,洛阳工作站的赵芝荃和郑振香两位先生到南王湾来看望我们,他们完全出于善意地劝导我说:“这个遗址太破了,恐怕很难达到你们实习的目的,将来无法向北大报账!倒不如转到新发现的二里头遗址去发掘。”我当时考虑的是:二里头是考古研究所新发现的重要遗址,现在已有两个单位在那里同时发掘,如果我去,则变成三个单位,觉得不太合适。况且南王湾遗址也可能产生重要的学术意义。所以我谢绝了他们的好意,回答说,如何汇报北大的问题,完全由我负责,请他们放心。 ? ?南王湾的发掘,我是冒了一定风险的,不是完全有把握。还好,工作只进行一个月,我已在工地看出了苗头,并在工地作了大概的分期。以此为基础,我亲自指导重点发掘,因为当时工地担任辅导的只有我一个人。当时的主要工作是把地层关系进一步搞清楚。12月后,全体人员回洛阳工作站,全面进行室内整理。工作进展很快,不到一个月,对成仰韶、龙山完整陶器共达500余件。同学们对陶片的情绪很高,经常对到深夜,最后有6位男女同学,居然对成了终身伴侣。我看到这种情况,内心当然有说不出的欣喜。紧接着我带领同学进行分期,各期内容都非常丰富。分期结果长期陈列在洛阳工作站的一栋宽敞的平房里,以供考古同行参观。 ? ?在分期工作告一段落后,我又组织同学分为若干组,分别到洛阳和伊洛地区事先都经过我自己复查的遗址进行调查与试掘,以核实南王湾的分期。这期间又新发现一些二里头文化和二里冈文化遗址,光是采集的完整石器,就有一大箩筐,可谓满载而归。根据南王湾的发掘和洛阳以及伊洛地区调查试掘的材料,我把伊洛地区从仰韶早期到商代前期以前共分为四期11段。第一期,仰韶期,又分为早(半坡型)、晚(庙底沟型)两段。第二期,过渡期(即仰韶向龙山过渡,或谓仰韶晚期),又分为3、4、5共3段。第三期,龙山期(即标准的河南龙山文化),又分为第6、7、8早、中、晚共3段。第四期,二里头期,当初又分为第9、10、11段,后来赵芝荃先生又把二里头期分为4段,合以上我分的11段,一共是12段。 ? ?南王湾考古分期的学术意义是非常重大的。当时的考古界对于中原地区的仰韶文化和龙山文化都还没有明确的分期,到底有没有仰韶、龙山混合文化,一下子还作不出结论。新发现的大汶口文化究竟是什么年代和什么文化性质,一时也还说不清楚。至于仰韶文化早期,究竟是半坡早,还是庙底沟早,一直争论不休。总之,当时考古界对新石器时代的认识还有一些模糊。通过南王湾的分期,这些问题都可迎刃而解了。尤其是仰韶期—过渡期—龙山期—二里头期—早商期序列的排定,就把中原地区从新石器时代到青铜时代的各个环节都基本上联系起来了,已经不太可能有什么其他文化穿插其间。这样,自然就可考虑中国考古学与中国上古史相结合的问题。例如:如果有夏朝存在的话,那它必然就在这些环节之中。所以说,南王湾的分期直接为探索夏文化创造了必不可少的条件。 ? 南王湾分期的消息不久传开,郑州、西安的考古工作者和西北大学考古专业的师生洛阳参观。当时编写半坡报告的作者看得更加仔细,因为原来他们对半坡并未作详细分期,看了南王湾的分期,他们便考虑半坡遗址的再分期了。夏鼐先生知道后,曾寄给我一封长信,高度评价了南王湾分期的重要意义,对我表示热烈的祝贺,并推荐给当时在中国访问的苏联著名考古学家吉谢列夫,要他到洛阳看看。吉谢列夫看了后,连称中国的考古学家真了不起。苏秉琦先生更是再三肯定了南王湾分期的成果,说这是一项破天荒的工作。 ? ?可是,后来我失去了编写报告的机会,从此便与南王湾无缘了,成为我终身最大的遗憾,也是我学术上一大损失。1960年春,北京大学考古专业派我的同事和学生李仰松、严文明两位先生接替我的工作,继续在南王湾发掘,进一步证明第一次分期的可靠性,他们写出了简报,但正式报告至今仍未公布。 《手铲释天书——与夏文化探索者的对话》(全2册)通过访谈,记录几代专注于夏文化探索与研究的学者求证夏王朝的思想、路径与成就,总体反映了迄今为止夏文化研究的历史、成果及共识。可以这样说,夏文化研究在立场、材料、方法等诸多方面,真正体现了“中国特色、中国风格、中国气派”。 为考古修史,为学者立传。这套书记录了夏文化探索的学术史和学者的心路历程,让夏王朝的踪迹逐渐清晰,对认识中国文明历史的关键阶段和中华文明核心基因具有重要意义。