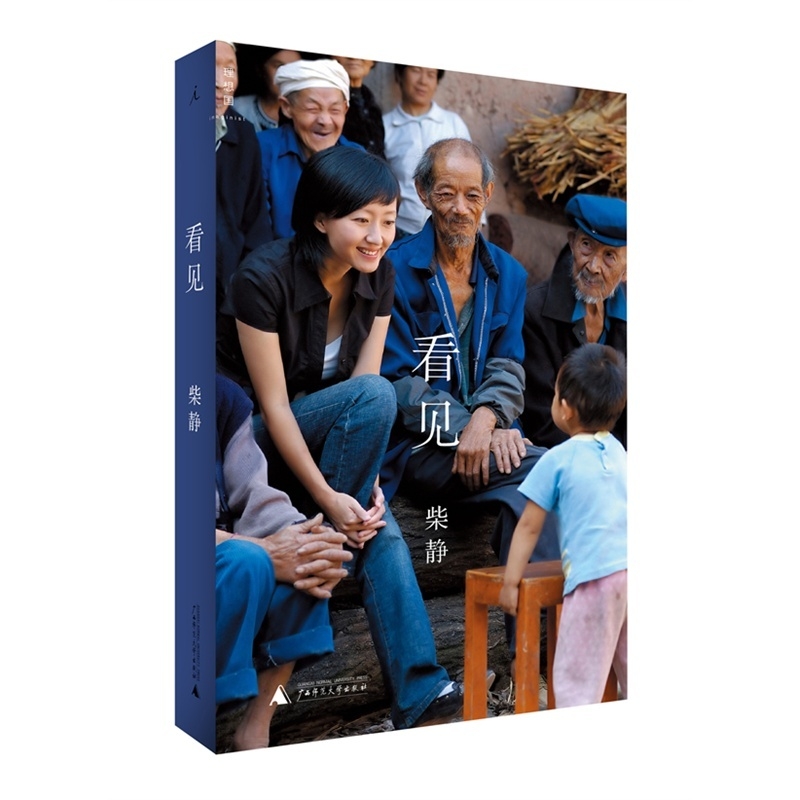

出版社: 广西师大出版社

原售价: 49.80

折扣价: 32.30

折扣购买: 看见

ISBN: 9787549529322

柴静,山西临汾人,1976年出生。 曾在湖南文艺广播电台主持“夜色温柔”,在湖南卫视主持“新青年”。 2001年进入中央电视台,先后在“时空连线”“新闻调查”“24小时”“面对面”等栏目担任主持人与记者。 现为央视一套专题节目《看见》主持人。

十年前,当陈虻问我如果做新闻关心什么时,我说关心新闻中的人------这一句话,把我推到。 话很普通,只是一句常识,做起这份工作才发觉它何等不易,“人”常常被有意无意忽略,被概念化,被无知和偏见遮蔽,被模式化,这些思维,就埋在无意识之下。无意识是如此之深,以至于常常看不见他人,对自已也熟视无睹。 要想“看见”,就要从蒙昧中睁开眼来。 这才是*困难的地方,因为蒙昧就是我自身,像石头一样成了心里的坝。 这本书中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相 遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。 我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。 陈虻去世之后,我开始写这本书,但这本书并非为了追悼亡者------那不是他想要的。他说过,死亡不可怕,*可怕的是无意识,那才相当于死。他所期望 的,是我能继续他曾做过的事-------就象叶子从痛苦的蜷缩中要用力舒展一样,人也要从不假思索的蒙昧里挣脱,这才是活着。 十年已至,如他所说,不要因为走得太远,忘了我们为什么出发。 *章 别当了主持人就不是人了 二○○○年,我接到一个电话。“我是陈虻。” 说完他意味深长地停顿了一下,可能是想给我一个发出仰慕尖叫的时间。 “谁?” “我,陈虻……没给你讲过课?” “你哪个单位的?” “嘎……中央电视台新闻评论部的,找你合作个节目。” 我们在央视后面梅地亚酒店见了面。 我打量他,中长头发,旧皮夹克耷拉着,倒不太像个领导。他翘着二郎腿,我也翘着。 他开口问的*句话是:“你对成名有心理准备么?” 哟,中央台的人说话都这么牛么? 我二十三四岁,不知天高地厚得很:“如果成名是一种心理感受的话,我二十岁的时候就已经有过了。” “我说的是家喻户晓式的成名。” “我知道我能达到的高度。” 他都气笑了:“你再说一遍?” “我知道我能达到的高度。” …… “如果你来做新闻,你关心什么?”他开了口。 “我关心新闻当中的人。” 他在烟雾里眯着眼看了我一会儿:“你来吧。” “我不去。” 我有我的节目,*的“新青年”,人物采访,很自在,又用不着签约,我住在北京,每月去一趟,录完拿现金。“体制里的工作我干不了。” 他也不生气,把烟头按灭了,站起身:“这样,你来参加一次我们评论部的年会玩玩吧。” 年会上来就发奖,新闻评论部十大先进。 这十位,长得真是……头一位叫孙杰,歪着膀子上了台,手里拿一卷卫生纸,发表获奖感言:“感冒了,没准备,写在这纸上了,我讲几个原则啊……”讲完把纸一撕,擤擤鼻涕下台。 当时正是评论部拆分的阶段,接下去放的是崔永元改编配音的《分家在十月》:“运动啦,七八年就来一次……兄弟们,抢钱抢女编导,一次性纸杯子也要,手纸也要……”领导们坐*排,在片子里被挨个挤兑。 “李挺诺夫硬挺着入睡的夜晚,气恨地说:‘《痛并快乐着》,这书只配用来垫脚。’……”坐在*排中央的新闻中心主任李挺正被群众抢钱包,现钱全部被撒向空中,大家哈哈大笑。其中一百块红艳艳,飘啊飘,飘到了我手里。 嘿,这个地方好。 陈虻拿了一张破纸,让我在上面签个字:“你就算进中央台了。”我狐疑地看了一眼。这连个合同都不是,也没有记者证,没有工作证,没有工资卡,连个进台证都没有。 “我们看中了你,这就够了。” “你想如何报道一个**,就要如何报道自己。”——柴静 央视知名记者、主持人柴静,首度出书讲述十年央视生涯 个人成长的告白书,中国社会十年变迁的备忘录 1.柴静个人成长的自白书。从对新闻一无所知的新人,尝遍失败、迷茫、摔打的滋味,到如今成为央视*受欢迎的女记者和主持人,柴静从未停止反思和追问,本书告诉你柴静何以成为柴静,她经历过什么,思考着什么,又记下了什么。 2.中国社会十年变迁的备忘录。非典、汶川地震、北京奥运、华南虎照事件、药家鑫事件……在新世纪头十年的几乎所有重大事件中,都能看到柴静的身影,通过她在新闻热点**线的真实记录,我们可以*真切、*深刻地读懂中国,了解我们身边这块土地上曾发生过的与我们的命运休戚相关的大事,知道它们如何发生,我们又该怎样面对。 3.我们自己的故事。采访是生命间的往来,在柴静的节目和文字中,无论是汶川地震、征地拆迁、家庭暴力,还是卢安克、药家鑫,我们看到的是一个个具体的人,在他们身上,也可以看到我们自己,他们的故事,某种意义上也是你和我的故事。