出版社: 九州

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

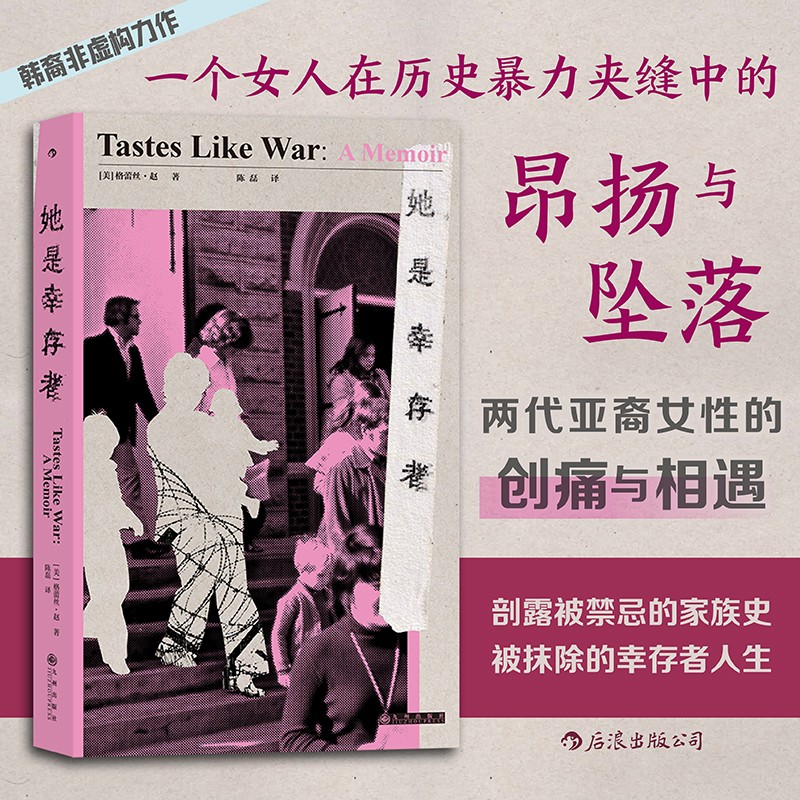

折扣购买: 她是幸存者

ISBN: 9787522528052

作者简介 格蕾丝·赵(Grace M.Cho,1971— ),著有《韩国大离散中萦绕不去的幽灵:耻辱、秘密及被遗忘的战争》(Haunting the Korean Diaspora: Shame, Secrecy, and the Forgotten War),荣获美国社会学协会2010年度图书奖。她的作品见于在线杂志《新探究》(The New Inquiry)、期刊《美食》(Gastronomica)等。现为纽约市立大学史坦顿岛学院社会学及人类学副教授。 陈磊 自由译者,代表译作有《树语》《回家之路》《我们,被淹没的》《老友、爱人和大麻烦》等。

1. 战争的味道 新泽西州普林斯顿市,2008 我最后一次走上楼梯,走进我母亲那间她非“绝对必要”决不离开的单间公寓。 她不在的时候,我从来没有进入过她的公寓,也很少看到里面窗帘拉开的样子。阳光透过阳台的玻璃门倾泻而入,照亮了房间里的每一样物品。她真的走了。 奶油色的沙发变成了灰色,坐垫中央的部位磨损了,她的皮肤接触过那里的布料。 沙发上的污渍,是她突然离开所留下的明显印记。阳台苦涩地提醒着,她没有能力走出去呼吸一口新鲜空气。 这间公寓是爱与孝顺的结果。2001 年,我哥哥和嫂子将家中车库楼上的办公室改造成了一套奶奶公寓,这样一来,我母亲就能拥有一个永久家园。 母亲的一生由一系列流离失所组成,始于殖民统治和战乱,终于精神分裂症和几近无家可归的状态。虽然她从来没有一天无房可住,但她的情况很不稳定,总是辗转于一个个临时住所,没有自己的居所时,就与哥哥或我同住。 他们制订了细致入微的装修计划。建筑法规不允许增设完整的浴室,他们便装了一台淋浴器,带一个小木凳,好让她能坐下来。法规也不允许设立厨房,但他们安了不锈钢水槽、大理石台面、小冰箱和案台电器,将那个不是厨房的区域改造成了一个能实际运转的做饭空间。 他们用了十几种深浅不一的白色家居用品来布置和装饰公寓 —沙发、墙壁、地毯、床上用品,还有厚重的落地窗帘,窗帘外是风景如画的阳台,从那里能俯瞰一片占地一英亩的草坪,周围被树林环绕。她最爱的一直是中性的大地色系,如米色、象牙色、灰褐色 —那些颜色让我想起曾在父亲那边的美国远亲家餐桌上见过的砂锅奶油蘑菇。对我母亲而言,这些颜色是“高级”的,是她一直向往但从来未能抵达的一个地位。 她搬去那里的时候,是她抱病在家的第八个年头。如果她真的永远不会离开那地方,那她至少会喜欢那里。 我不知道她是否真的喜欢那里,虽然她的确说过那里“还不错”。无论如何,那里肯定比我纽约公寓里的客房要好得多,我的公寓装修期间,她在客房住过七个月。我的公寓外面没有田园风光,里面也没有漂亮的配色。相反,里面都是明亮的撞色搭配,还有别人用旧的二手家具,外面则是布鲁克林—皇后区高速公路上拥堵的交通景象。 我嫂子对那个阳台赞不绝口,好几次她告诉我,那间公寓空间上的不足,在魅力上都将得到弥补。“我们要在外面放一个喂鸟器,外加一套漂亮的小桌椅。”她说着,将一绺金棕色头发拢到耳后。她在东北部住了十年,拉长调子的阿肯色州口音依然很明显。 “她不会出去的。”我说。 “那可说不准。至少她可以看孩子们在后院玩耍。”她的笃定让我对自己的悲观产生了怀疑。也许吧。也许,我想,如果有人拉开窗帘,她会往窗外张望。 我母亲只拉开过那扇滑动玻璃门一次,但她其实并没有踏足而出。搬进那间公寓后不久,她将我当时八岁的侄女挑的作为乔迁礼物的一盆花放在了阳台上。整个冬天她都将花放在那里,让它们等死。 “那可是孙女送她的礼物!她为什么要那么干?”我嫂子生气了。她认为那是一种不尊重或粗心大意的行为,或者至少也是她精神状况不断恶化的另一个信号。 “很难知道她在想什么。”我说。但我对母亲的动机感到好奇,下次见她时,我问起了花的事。 “妈,你怎么会把那些花放在外面?是不喜欢吗?” 她看起来恼了,冲我摆了摆手,像是要把我的问题赶走。但停顿良久后,她给出了回答。 “因为名字。我恨那个名字。” “为什么?那是什么花?” “仙客来。听着像‘循环’。”她皱着脸,像是很讨厌的样子,但当她重新开口时,声音听起来仿佛就要哭出来了,“我厌倦了同样的事情一遍又一遍地重演。我希望事情能够改变。” 恶性循环。暴力的循环。我一下子联想起自己的研究及想象中的家庭历史。 我的记忆闪回到几个月前发生的一件事,当时我们吃完晚饭正一起看着电视。这时正在播放一则香皂广告,画面中有个淋浴的女人在涂香皂泡沫,镜头对准了她的手和裸露的肩膀。我母亲别过脸去,不看电视,还用手捂住了眼睛。她眼中有一种空洞、疏离的神情,反应早已迟钝。但即便是可能出现裸体的暗示也会让她感到不安,不忍观看。 后来,我将发生的事情告诉了一个在攻读心理学博士学位的朋友。“一则香皂广告而已?”她说,“那其实是某种心理创伤。” 我看着外面的阳台,想起了那盆仙客来,想起了循环。也许所谓的循环,指的是她孤独年月的无情重复,生活被缩减到只剩尽可能少的几项内容: 早上六点下床,站在水槽边吃早餐,包括原味吐司、苹果汁和速溶咖啡。服药。去卫生间、冲马桶、洗手洗脸、刷牙。坐在沙发上,看日光开始照进窗帘的缝隙。打开厨房的百叶窗,只为向我嫂子传递信号,她需要某件物品。如若不然,就一直关着。看时钟的指针慢慢旋转,直至中午十二点。起身吃午饭:如果嫂子或我放在冰箱里的饭菜吃完了,就吃泡面或花生酱三明治。重新坐在沙发上,发着呆任更多的时间流逝。下午五点起身,晚餐吃同样的食物。洗碗。再坐一会儿,等到太阳下山。重复浴室的例行程序。躺在床上,一动不动直至午夜时分入睡。 重复。 她每星期洗一次澡。除此以外,打破这种单调生活的只有一件事,即某个孩子或孙子来看望她。在没有访客的日子里,她幻听到的声音是仅有的陪伴。 尽管她的死让我感到无限悲痛,但我告诉自己,至少她再也不用那样多熬一天了。 2001 年 12 月,母亲搬进那间公寓时,几乎已经不再进食了。她的胃口越来越小,这么多年来,一时变好一时变坏,那年的初秋,与我一同住在皇后区时,她的食量变得小得不能再小了。 在我那儿的大部分时间里,她都坐在房间里的床垫上,每天早上让电视开几个小时,有时只是作为背景音。 9月11日的早上,我出门去拉瓜迪亚社区学院之前,将头探进房间向她道了别,那是我作为写作研究员上班的第二天。她垂着头,边听当地新闻,边盯着地板。电视音量很小,我没注意到屏幕上闪过的内容。第一架飞机已经撞击了大楼,但我出门时,母亲什么也没说。 那天晚些时候,在地铁站关闭、电话线路堵塞的情况下,我沿着罗斯福大道跑了几英里,歇斯底里地回到家中,逼问她为什么没有提醒我,为什么不给哥哥打电话,他可是在世贸中心对面的街区工作。 她只简单地说了一句她没做到。她任由我出门工作是因为,她认为自己有能力阻止事情的发生。而且不用担心我哥哥,因为她不会允许他发生任何事情。 “妈妈,这和你没有任何关系!这件事不是你能控制的。” 接着她让我认清了自己的处境。 “为什么哭得这么厉害?你以为你有多特别吗?世界上经历过这种事的人不止你一个。” 我和我所拥有的第一世界特权,从来不知道竟会有如此灾难。 我想起她在战争中失去的家人,她是不是觉得自己在某种程度上应该对他们的死负责。我想知道,在事件发生之后,纽约成为战区的影像一遍又一遍地回放,对她原本就已伤痕累累的心灵造成了怎样的影响。 几个星期后,她开始抱怨胃不舒服。她对着一个金属碗吐了两天胆汁,于是我做了一个重要决定。 “妈妈,必须送你去医院。” “我哪儿也不去。”她说。 “但是你病了!或者说,你如果还是不吃饭,会生病的。听我说,可能就是去做些简单的治疗,像是溃疡什么的。” “溃疡?你如果这么担心我得溃疡,为什么还给我吃辣的?啊?”她死死地瞪着我的眼睛,像是在喷射毒液。青春期结束以后,那还是我第一次对她感到害怕。 如果她不愿意,我就没法强迫她去任何地方,我能让她吃饭的唯一办法就是,告诉她我要扔掉某样食物,然后将之放到她门外。那句话一定唤醒了她体内沉睡的清扫工特质,她与我一同生活的那几个月里出现的那个清扫工。 一天结束时,食物总会不见。 我哥哥和嫂子似乎认为,一旦母亲有了属于她自己的住处,情况就会有所改善。我觉得这是个合理的假设。但在最初的几个月里,她依然不肯进食。他们尝试了她在皇后区住时我用过的技巧,比如抱着她会进食的希望给她留食物,因为他们知道她痛恨浪费。 他们还在她的小厨房里储存了大量袋装食品,除加水或开罐外无须更多处理的那种。据我嫂子说,母亲会吃泡面和水果鸡尾酒,但几乎不碰奶粉。虽然我知道她没有挨饿后感到了些许欣慰,但也为她的饮食如此缺乏营养而觉得羞愧。 “妈妈,你能吃饱吗?”我问。 她点点头。 “那蛋白质呢?” 她又点了点头,然后嗤了一声。“他们给我准备了奶粉。” “哦,是吗?”我假装惊讶地说。 她安静下来,像是已经没有了思路,深陷于某种幻想之中。 “我受不了它的味道,”她说,“像战争的味道。” 那是她第二次在我没有问起的情况下主动提及战争。她的话让我陷入沉思,我的研究碎片开始在脑海中翻滚。有的是画面:婴儿坐在土路上,旁边是他们死去母亲的尸体;被凝固汽油弹轰炸过、包扎得宛如木乃伊的妇女。有的是言语,一位从老斤里大屠杀中幸存下来的女人,她在美军的飞机轰炸中失去了自己的孩子,她说:那一天我看到了美国的两副面孔;一位战争新娘回忆起美国支援的食物时说:我听说过“美国佬”,知道他们是来这里拯救我们……我们都期待能领到稻米或大麦,想到有这么多吃的,我们就流口水……可最终领到的却是无限量供应的奶粉,所有人喝了之后都拉了好几天肚子。 2002 年 2 月,哥哥和嫂子打电话叫了救护车,母亲终于去了医院,他们以她想把自己饿死为由,将她送进了一家精神病院。 住院后,她重新开始服药,开始进食,但食量依然不大,也并非什么都吃。她的抵抗形式依然是拒绝食物,不过她不能或不愿吃的食物非常具体,比如奶粉。 阿诺德·施瓦辛格当选加利福尼亚州州长后,她要求我不要再给她买阿诺德牌面包。 “妈妈,你知道这个品牌和他没有关系吧?只是碰巧同名而已。”我说。 她微微一笑,又轻笑了一声,仿佛明白这听起来很荒谬。 她在选择吃或不吃某种食物时,似乎总是花了很大的心思。随着时间的推移,我认识到这些选择是在表达一种独立选择的能力,是对巨大权力结构的微小反叛行为。 重要的不只是一个人吃什么的这个“什么”……最重要的是,吃东西的诸多“原因”——饥饿、需要、愉悦、怀旧和抗议的不同要求 —才能决定进食的意义。 母亲从来没想过要让我为她做饭,但这些年来,她仍会不情不愿地教我做韩国食物。也许是因为她吃腻了方便面和罐装水果鸡尾酒。她想换换口味,吃一碗热气腾腾的松软白米饭,搭配鲜明太鱼锅,这是一种传统风味的明太鱼和萝卜炖菜,铺上满满的大蒜和红辣椒粉,又辣又烫。她吃下第一勺就感叹说:“我已经四十年没尝过这个了。” 她在那套公寓住到第二年时,会给我列要买的韩国物品的杂货清单,并吩咐我下次探望时该做什么食物,这种模式成了常态。 我最后一次见她时,她要我去韩国市场买鱼肉煎饼和一些法莫替丁,因为胃病一直困扰着她。她那段时间还出现了腹泻症状。哥哥发现她倒在地板上已没有生命迹象后的几个月里,杂货清单是困扰我的几件事情之一。 正式公布的死因是“心肌梗死”。 我试着根据嫂子的描绘,想象母亲遗体的模样。“她蜷缩在地毯上,双手托着头,像是睡着了。她看上去很安详。” 我曾见过父亲心脏病发作,知道那不可能是平静入睡的样子。 母亲去世的几个星期前,一次我去探访她时,她从沙发上站起身,走到了电视柜上摆放的黑色螺钿小花瓶旁。 “这是我放珍珠耳环的地方。万一我出了什么事。” 她从花瓶中轻轻拿出一沓厨房纸巾,将之展开,捧一对珍珠耳环,冲我打了个手势。 “给你的。别忘了。” 我内心有点狐疑,她是不是又在计划自杀了,但这个想法刚一产生,我就将它打消了。她已变得不大相同。十四年过去了,她已完全不是我二十岁出头时有自杀倾向的那位母亲。再加上她说那句话时心态似乎很乐观,我便没有多加理会,权当这是她长期养成的泛化灾难性思维习惯,随时在准备应对紧急情况。 她去世后,我想起那对耳环和法莫替丁,并与哥哥讨论了她是否更有可能死于用药过量,或者隐瞒了某种严重的疾病。我哥哥的猜测是:“谁知道那些药物对她做了些什么?” 那对珍珠耳环仍在那里,被层层邦提牌纸巾包裹着,放在花瓶里。我将这个小小的包裹放进背包,一种撕心裂肺的感觉攫住了我;她当时就知道自己行将离世了。 我最后环顾了一下房间,让自己去理解那种感觉。这是我母亲神秘死亡的场所,是她孤独、乏味人生的终场之地,但也是她的救赎之地。她在这里度过了精神分裂症发作后最美好的时光,她在这里学会了重新享用食物、索求她想要的东西。在这里,我们分享了她自年轻时代就未再吃过的饭菜。 她在谈论年轻时吃过、想吃或被剥夺的食物的间歇,也分享了自己过往的细枝末节,面包屑标记的小路* 将领着我走向自己的家族历史。 6. 蘑菇女士 华盛顿州奇黑利斯市,1979 在我七八岁时,母亲迷上了外出采掘觅食。根据父亲给我讲的她在韩国时喜欢彻夜赌博的故事,我知道她有成瘾人格,而且性格中有一丝狂野。“你该见识一下你母亲的风采。她能将每一个赌鬼打败。”说话间,父亲苍白的脸颊因为回想起母亲玩21点时的放纵模样而涨得通红。“老天,她很专业。”当我邀请母亲玩老女仆纸牌游戏时,父亲这样提醒我。 我也记得她个性中不安分的那一面 —她不断想通过冒更多的险来为我们乏味的美国乡村生活注入一些乐趣。她会在最普通的事情上打赌,比如猜橘子中有多少籽、比赛看谁削的苹果皮最长。这都是些无伤大雅的小事,但一旦打赌的是什么正经事,你自然会情不自禁跟着一起感受我母亲肾上腺素的飙升。她总是散发出一种她能赢的反常自信,一旦投身游戏,就会坚持到最后。 奇黑利斯由三种不同的景观组成。住宅和商贸区被称为“城区”,拱卫在一侧的广袤农田被称为“乡村”。城区的 另一侧则是郁郁葱葱的荒野,那里有次生林,也有尚未被蓬勃发展的木材工业染指的地块。虽然“城区”居民经常跨越“城区 / 乡村”的界线去探望亲戚,或者直接到农场购买产品,但那时候到野外寻找食物的人并不多。尽管森林曾为奇黑利斯人及取代他们的白人定居者提供食物,但到20世纪70 年代,那里已经有了明确的区分:农场用来种植食物,森林用来种植木材。 我的父母都出身于农民家庭,但我父亲与农场的关系更为密切。蹒跚学步时,他就开始学习赶耕马了,十五岁就开始养猪。而对我母亲来说,荒野的诱惑力更大。她小的时候在韩国,所有农田都被摧毁后,进山打猎和觅食就成了她的家人赖以维生的手段之一。森林提供食物,这种情况不仅出现在战时,还贯穿韩国的整个烹饪历史。 母亲在美国太平洋西北部地区找到了其他野生食物来源——皮吉特湾有大量海藻和鱼类,不过她总是无视当地张贴的对过度捕鱼进行处罚的警示牌。她曾因捕鱼导致胡瓜鱼数量大幅减少而惹上官司,尽管被处以高额罚款,但还是拦不住她再犯。再次被传唤后,她才没有再去捕。“要是不能大批量捕捞,那还有什么用?”她说。法律不禁止采海藻,但到海岸去要一小时的车程,而森林就在镇郊。在奇黑利斯努力遵循规则,扮演好妻子的角色多年之 后,母亲精神上渴求更多。或许她无法再抵抗脑海中的微弱声音,那声音让她跨越界线到另一头去——前往那个未开化的、无人居住的地方——看看她能找到什么。 她第一次进入森林,摘了些她在韩国吃过的植物,野洋葱或牛蒡之类的,除了用作晚餐,她没有任何宏大计划。但母亲有慧眼识珠的能力。一旦发现这片林区是觅食的沃土,她很快就会上瘾。森林是奇黑利斯召唤她的所在。那里让他感觉熟悉,而且不断有新发现。 到开始采掘觅食之时,只要父亲出海,母亲就会全职工作,兼职独自育儿。她在奇黑利斯做的第一份有偿工作,是为邻镇的伐木业富豪打扫房屋。她一小时挣一美元——比70年代中期最低工资标准的一半还要稍低,因为擦窗户而从梯子上摔下来后——这次事故给她留下了终生的慢性背痛,她让那位百万富翁另寻女仆。那年夏天,我们去韩国后,她将齐腰长的头发剪下卖掉了。回到奇黑利斯后,她找了一份全职工作,晚上十一点到早上七点在一家名为“绿山”的少管所上夜班。整个工作生涯中,她一直没有换地方。 她在绿山工作初期的一个晚上,哥哥和我正睡在从韩国带回来的有红绿花卉图案的垫子上,她走进我们的房间,打开一盏昏暗的灯,将我叫了起来。她跪在我身边,小声说:“格蕾丝呀,答应我一件事。不要告诉任何人我在上夜班,不然他们会把你们从我身边带走。”我当时并不明白她在说什么,但我能感受到她的恐惧。我点点头,她用纤细的手轻抚了我的头发。 成年以后,了解到崇·顺·弗朗斯的案子时,我回想起那个时刻。弗朗斯是一位韩国移民妇女,曾是性工作者,她年幼的孩子被独自留在家中时死了。弗朗斯的丈夫将她和孩子们带到北卡罗来纳州后,又抛弃了他们。她肩负着养家糊口的重担,于是在夜总会找了份工作。她决定将孩子们留在家中,自己去工作,一天清晨,她回家后发现儿子被梳妆台砸死了。她像任何母亲都有可能做的那样,将孩子的死归罪于自己,不过,她的表达明显是韩国母亲的方式,她说:我杀死了他!我杀死了他! 她一遍又一遍地向警察哭喊这句话。这种认罪态度,再加上她浓重的口音、移民身份,以及作为性工作者的经历,让她被判二级谋杀罪,并处以二十年监禁。我在弗朗斯身上看到了我自己母亲的影子。我很庆幸,哥哥和我夜里在家的时候,没有发生任何不测。母亲开始上夜班时,哥哥十二岁,她可能觉得哥哥已足够成熟,能承担夜里睡觉时的照顾我的责任。但即便如此,她一定一直处于焦虑中。如果哥哥和我之中有一个受了伤,她会进监狱吗?在这方面,我父亲是否有过失?他知道母亲在工作,事实上,还是他帮母亲找到那份工作的。他在商船队的收入很可观,但他并不会让母亲用他的钱。他连续几个月不在的时候,会给她留一笔钱。据母亲说,父亲是个“吝啬鬼”“守财奴”,因为那笔钱养一家人是远远不够的。根据父亲的说法,母亲再努把力,并且别用他觉得不必要的东西,那笔钱是够度日的。不管怎样,母亲觉得必须出门,为自己挣些钱,父亲同意了她的计划。 我从来都不确定她在绿山具体做些什么,她告诉我她是个辅导员。我想知道,人们睡觉的时候为何会需要辅导员。有一次,她告诉我,有两名少年犯在斗殴,她用一把折叠椅打了其中一个,阻止了他们。我心想,那她一定是保安,不过话说回来,她并未穿过保安制服。她上班时会用卷发钳给新近剪短的头发做发型,还会换上花哨的荷叶边衬衫、西装裤和高跟鞋。 这份工作做了几年后,她开始去森林里采掘食材。她每天早上七点五分到七点十分之间下班回家,送我们去上学后,她会换衣服,然后出门去野外。有时我放学回家后,她还没睡觉。我会看到她坐在厨房地板上,周围是堆成小山一般的绿色植物。晚餐会在六点端上桌,总会有她上午在森林里采摘的收成。接着她会睡上三四个小时,然后再起床去上班。 她早期觅食探险的重点,是寻找杂货店里不容易买到的东西。春季里,她采集蕨菜,韩语读作“gosari”,这是一种流行的食材,如今在韩国餐厅可被当作配菜,或者放在滋滋作响的石锅拌饭上。往上几代的大胆觅食者一定早就发现,生蕨菜有毒,必须小心处理才能食用。韩国人在处理蕨菜供人食用时,会先将其晒干,因此母亲有很多时间会待在家里的屋顶上。夜间和早晨有雾,而且经常下雨,所以她每天都必须将这些植物摆弄两次。中午时分,她会将它们铺开在大块的白布上,天黑前再收起来。 “你妈怎么总是在屋顶走来走去?”邻居家的一个小孩有一次问我。 “她在晒蕨菜。”我说着尴尬起来,因为我知道不吃蕨菜的人是无法理解的。 同样让镇上的人感到不安的是,母亲会在路边、大块的空地上及铁路沿线采摘蒲公英的叶子,除了别人家的院子,她哪里都去。她不去别家院子,并非出于对私人财产的尊重,而是因为美国人当蒲公英是杂草,会喷洒除草剂。母亲会在各种不同寻常的地方出现,她奇怪的行为让她看起来像镇上的疯子。 奇黑利斯的绝大多数人都在杂货店购买食物,要不就开车去乡村,或者在自家后院种。有些人会猎鹿,采摘长到自家院子里的醋栗或酸苹果,除此以外,荒野并不在人们的考虑范围内,不是主要的食物来源地。那是个现代方便食品俘获了美国人想象力的时代(按一下微波炉按钮就能加热变成饭菜的塑料包装食品,只需加水然后放凉就能享用的即食奶酪蛋糕)。工业正在慢慢取代大自然,成为我们的食物制造者。虽然许多人依然离不开农场,但他们似乎也已经忘了,荒野也能养活我们。母亲即将改变所有这一切。 “我身在历史何处”系列001 韩裔美国社会学者获奖非虚构力作 母女版《回归故里》 1.一个女人,一位母亲,在历史暴力夹缝中的昂扬与坠落 ——书写命运巨轮下的普通个体,见证一位女性的荆棘一生。 ?她是靠泡菜活下来的战争逃难者,周旋有度的酒吧女招待, 心怀美国梦的第一代移民,从容有致的“社区政治家”, 工作、养育两不误的妈妈,涉足荒野的“黑莓女士”和“蘑菇夫人”…… ?她也是自闭家中的幻听囚徒,镇上敏感的“疯子”, 不再与陌生人说话,不再接电话,不再出门, 不再做饭,不再进食,不再活动,不再生活。 ?她载沉载浮的一生, 始于殖民统治和战乱, 终于精神分裂症和几近无家可归的状态。 曾经坚韧、明媚的女人,何以衰零至此? “我”写下这个故事,希望能理解:是什么“杀”死了她。 2.一起吃饭的日子里,我开始走近妈妈伤痕累累的复杂心灵。 ?移民家庭中更为复杂的母女关系,两代亚裔女性的创痛与相遇。 * 她,一位“典型的”东亚母亲: 异国小镇艰难立足,含辛养育子女, 将一生的爱与乡愁,尽数灌注在食物中; 战乱中被迫失去的“纯真”和受教育权利,此生未达之理想, 延续为对女儿的深情期盼与托举 ——“用你的头脑工作,而不是用你的身体!” * “我”,一位小镇亚裔移民二代: 从被霸凌歧视,到求学布朗、哈佛, 继而成为社会学学者,成长之路皆是对母亲的艰难回应; 从被代际创伤困扰、被家庭耻辱桎梏,到直面伤痛,书写禁忌, 在勇敢质询中,寻回生命的自主性与尊严。 * 两位女性跨越历史伤痛的联结与再生, 一对母女在命运交织中的看见与相遇。 ?最痛苦的记忆,最温柔的爱,以食物串联的生命故事。 *“世界始于餐桌旁;它是雨中之屋,烈日下的伞; 是恐怖阴影中的藏身之处,是悲壮胜利的欢庆之所。” 【奶粉】母亲记忆中“战争的味道。” 【泡菜】“多吃泡菜吧,格蕾丝呀,我们是幸存者。你有能力忍受所有的一切。” 【蘑菇与黑莓】在努力遵循规则,扮演好妻子的角色之外,母亲精神上渴求更多。 * “食物既导向同化、隔离和遗忘,也意味着纪念、联结、快乐和可能性。” ——“烘焙,对我母亲来说,是成为美国人的一种方式,是一种遗忘的方式。” ——“对我母亲来说,给他人做饭使得她能够超越自己的出身。 这是她生存的证明,是她对未来的希望。” ——“看望母亲就像在上烹饪历史课,遇见20世纪50和60年代的韩国。 在她人生最后那些年里,我们一起吃过的每一样食物一定都让她回想起自己的青春。” 3.剖露共谋的沉默深处,被禁忌的家庭历史,被抹除的幸存者人生。 ——一位社会学者追索精神分裂症和“慰安妇”真相的锋利思考 ?打破共谋的沉默。 “困扰人们的并非创伤本身,而是人们对创伤所秉持的沉默。” ?诊断精神分裂症的的成因。 “精神分裂症讲述的是贫穷、暴力和身处失权位置如何将我们逼疯的故事。” ?剖析精神分裂症患者面临的处境。 【偏见】对“精神分裂症”一词的避讳、彼时的难以确诊、精神健康护理的缺乏。 【刻板印象】事实上,绝大多数患者都没有暴力倾向,绝大多数暴力犯罪事件都是没有精神分裂症的人所犯。 【并发症】为了治疗她的精神分裂症,她被赋予了一种新的疾病。 【用药】药物正在沦为一种监狱管控的工具。 【种族歧视】作为亚裔女性,她的病症在美国“不典型”。 ?写下来,驱散魂萦绕不去的历史幽灵。 * “耻辱本身就是一种用于迫使受压迫者闭嘴的政治工具。” 【慰安妇】 ——“我的身体像一个夏天被遗忘的烂南瓜。” ——“她一定是被那些让她觉得自己的人生多么渺小的信息吞没了——她不再被当作一个人,而是一个物件。这些信息来自她周围的人,来自韩国社会,甚至可能来自她自己的家庭。她逃离韩国,却只发现美国社会也在贬低她的价值。” * 统治整个家族历史的话语禁忌给养了幽灵,驱除幽灵的最佳方式是“将禁忌搬上舞台”。 【性工作自由】 ——“美国女权主义者在争论卖淫是否能成为一种自由选择, 但对第三世界国家的妇女来说,拥有‘不做妓女的权利’更为迫切。” ——“即便是纯粹为了生存才接受的性工作,也是一种反抗权力结构的方式, 如若不然,那种权力结构可能会让你去死。但在帝国主义的秩序下进行反抗, 与‘出于自愿而当妓女’却并非一码事。” * “我”想通过书写来改变“慰安妇”的含义,“我”希望它不再是个耻辱的词。 那个女人,是位英雄。 获奖记录 2022年亚太裔美国人文学