出版社: 译林

原售价: 78.00

折扣价: 49.20

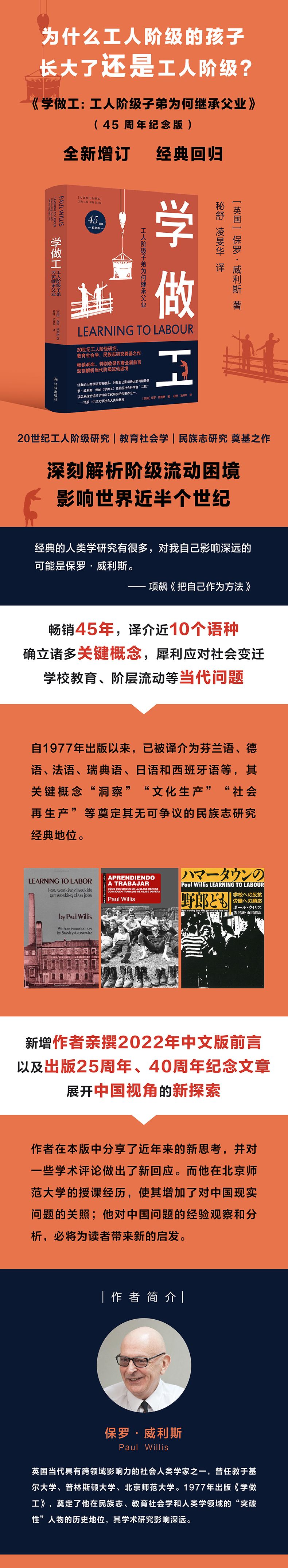

折扣购买: 学做工:工人阶级子弟为何继承父业(45周年纪念版)

ISBN: 9787544790055

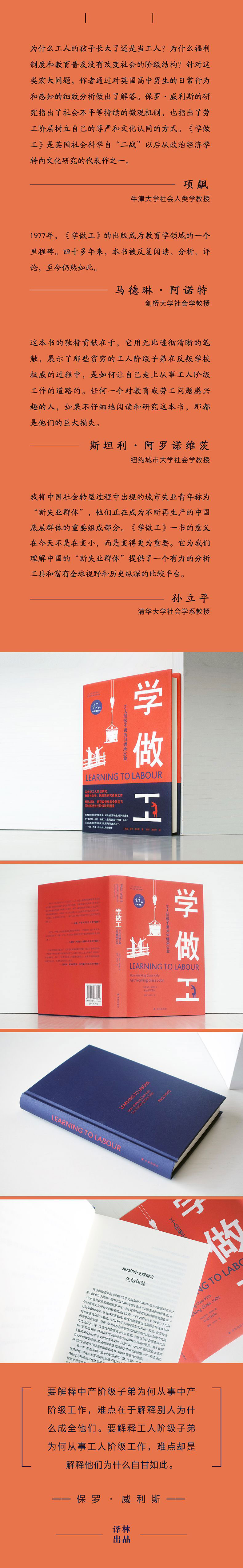

保罗?威利斯(Paul Willis),英国当代具有跨领域影响力的社会人类学家之一,曾任教于基尔大学、普林斯顿大学、北京师范大学,是《民族志》杂志创办人兼高级编辑。1977年出版《学做工》,奠定了他在民族志、教育社会学和人类学领域的“突破性”人物的历史地位,其学术研究深刻影响了近半个世纪以来社会学、人类学和教育学的发展。

"从许多方面来说,我们现在正在进入一个划时代的、也可能是灾难性的社会空白。在当前的“后工业革命”中,我们看到了一种(特别是对男性产业工人的)冲击,其规模与第一次工业革命对农业劳动者的冲击类似。英国是第一个经历工业革命的国家,这种巨变伴随着国内从乡村向城市的大规模人口迁移。尽管经历了苦难、大规模的混乱和无数的个人悲剧,但这最终成了摆脱“空白”的方式,而这种空白是当时无数流离失所者所面对的。流离失所的“无地劳动者”搬到了新城市,通过斗争和寻找可能性,建造了新的精神、文化、制度和物质家园,形成了新的城市关系和文化。但是,当你被迫离开城市的时候,你会去哪里?这些以男性为主的新“无业工人”要去哪些城市?如果你刚刚来到这里,卸下散乱的行李,你会去哪里?去那天空之城,还是废弃的死城,那徘徊着被异化的灵魂的衰败的城市中心?这些地方都曾备受欢迎。抑或是掉进它的裂缝中,创造出新的人行道城市?刑罚机构大规模扩张的城市?成为失业者“国家福利库”(state warehouses)的签约“培训中心”城市?正如我们所知,学校教育是为第一次工业革命中不断扩张的城市而发展起来的;现在,对于后工业革命的“新鬼城”而言,学校教育又意味着什么? 这些意义深远的物质变化影响着工作世界,与此同时,工人阶级社区和对各种截然不同(或正在消失)的工作的“劳动力供给”也发生了深刻的社会重组。各个阶层的女性都达到了更高的教育水平和劳动参与率,这在某种程度上反映了对男性体力劳动需求的下降。在政治和经济的双重驱动下,持续不断的移民浪潮流入大都市的中心,不断改变并最终使大都市的种族/民族构成发生变化,扩大劳动力供给,即使“正式工作”已所剩无几。英国现在也有相当多的第三代移民,主要是亚裔英国人和非裔加勒比英国人,即使现在面临着更加严峻的劳动力市场,除非能完全胜任,否则这些年轻人也不再愿意接受祖辈曾经默默忍受的条件,他们每天都在质疑那些关于自身“局外人”和所谓同质性种族身份的无知预设与侮辱性刻板印象。他们怀着新的民族自信,以新的方式,利用全球流散网络电子化释放出来的资源,以商品传播的后殖民混合和融合形式,来适应和探索他们的现状,尤其是以新颖的、创造性的方式占领并生存于思想和制度的新城市。 在某些方面,全球人口大范围流动的规模和直接影响往往被夸大了。超过97%的人在他们出生的国家生活和工作。但对大多数人来说,即使他们是静止不动的,象征的边界也会越过他们。这不仅为白人工人阶级,也为像《学做工》中的“家伙们”重新绘制了文化地图。他们不得不常常不情愿地或满怀怨恨地承认自己是一个近来“引人注目”的族群,因为他们失去了殖民主义、第一次工业革命、继承(白人)无产阶级产业工人体面的工资所赋予的优势,他们也不再自动地认为获得这些优势是理所当然的。经济水平的提高,尤其是非白人种族信心的恢复,带来了一系列明显的比较性关联问题:他性和差异、相似和团结的文化问题,因为身份不再依赖于他们无意识地认为的类别、历史和经济优势。现在,他们被揭示出同样受制于更大的从属关系,这种从属关系总是困住那些他们最近看不起的人。这里有可能出现新形式的白人反种族主义,有可能出现种族团结,有可能出现不同形式的白人的种族文化借用,也有可能出现怨恨的深渊,从而助长更有意识的、更恶毒的种族主义,取代旧的、无意识的、被认为理所当然的优越感。 " "项飙特别推荐,20世纪工人阶级研究、民族志研究奠基之作,深刻解析阶级流动困境 在《把自己作为方法》中,项飙说:“经典的人类学研究有很多,对我自己影响最大的可能是保罗·威利斯。”《学做工》是英国社会科学自“二战”以后从政治经济学转向文化研究的代表作之一,畅销全球45年,至今仍然是教育研究中被引用最多的社会学文本之一。 新增作者中文版前言,以及出版25周年、40周年纪念文章,开启新时代的《学做工》 本书英文版自1977年出版以来,被译介为芬兰语、德语、法语、瑞典语、日语和西班牙语等,影响深远。2013年,本书中文版出版,在学界引起热烈反响。2022年,“45周年纪念版”出版,收录作者分别于《学做工》出版25周年、40周年撰写的评论文章,以及专门为中国读者撰写的新版前言,有助于读者在新时代继续阅读《学做工》。 "