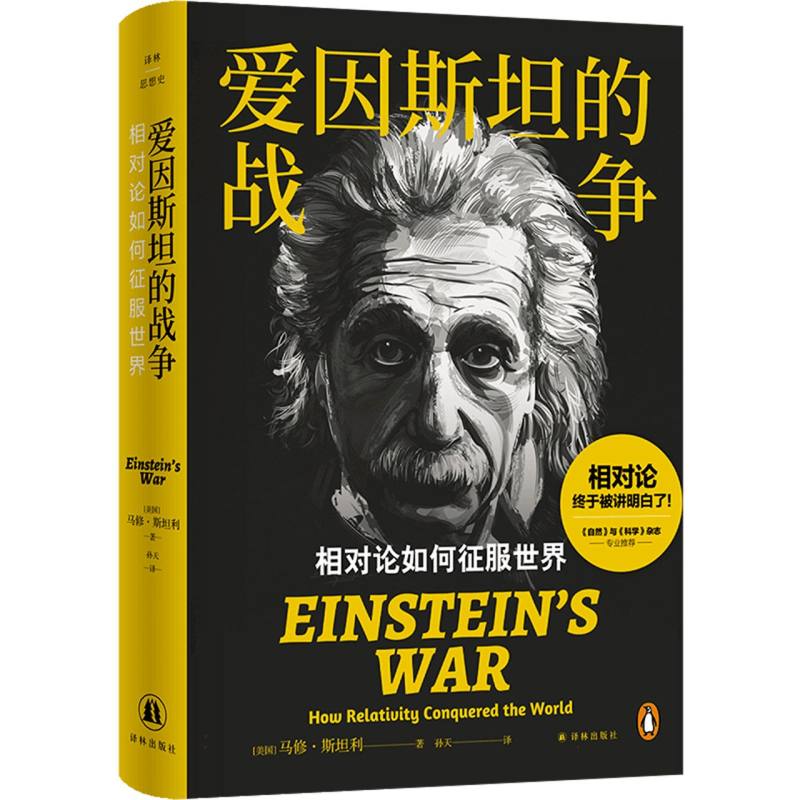

出版社: 译林

原售价: 88.00

折扣价: 54.60

折扣购买: 译林思想史~爱因斯坦的战争:相对论如何征服世界

ISBN: 9787575300711

马修·斯坦利,纽约大学科学史教授,拥有历史学、天文学、物理学和宗教学学位,定期为《今日物理学》、《物理世界》和《洛杉矶书评》撰稿,开设有物理学科普播客“What the If?”。

1919年的日食持续了很长时间。这并不是说日食本身,因为那只有短短几分钟,而是说这场日食的影响,它延续了整整一个世纪。一个世纪以来,每一代人都用爱因斯坦和日食的故事来解释科学是什么,如何发挥作用,又意味着什么。这个故事究竟给人们上了怎样的一课,这一点在过去不断发生变化,未来还将继续变化。然而,1919年的日食已经变成了展示科学本质的一个典范,不管这个本质是好还是坏。 如果你找到一位当代科学家,问他什么样的观点才算是“科学的”观点,你很有可能只会得到一个茫然的眼神(关于这个问题,科学家并不需要进行多么深入的思考)。如果你真的得到了一个答复,那么它很有可能会是这样的:一个观点如果是可证伪的,那么它就是个科学的观点。也就是说,如果可以证明这个观点是错误的(通常是通过实验来实现),那么这就是科学的观点。这样一来,科学就不是要证明好的观点是正确的,而是要证明不好的观点是错误的。消除了所有不适当的观点后,科学家们就可以越来越好地认识这个世界了。 这种态度有一个很古怪的名字:证伪主义。在真正从事科学研究的人群中,这种态度确实非常普遍。这种思想态度是哲学家卡尔· 波普尔的智慧结晶。波普尔生于奥地利,是20世纪最有影响力的科学哲学家之一。像对爱因斯坦一样,人们对波普尔的印象似乎也是他生来就是个老人:下颌宽大,头发一丝不乱地梳到脑后,耳朵庞大如象耳。然而,要理解波普尔与1919年日食之间的联系,我们必须了解一下那位年轻英俊、时髦潇洒的波普尔。在第一次世界大战期间,生于1902年的波普尔还太年轻,不能上战场,却足以看清战争的不公。这让他在年仅十五岁时便成为一个马克思主义者。到了波普尔十七岁时,随着1919年的日食让爱因斯坦现象在全世界遍地开花,他发现了一个新的学术英雄。在1919年到1920年的那个冬天,年轻的波普尔聆听了这位天才在维也纳的演讲,结果发现自己变得“迷惑茫然”了。 让波普尔感到震惊和迷惑的并不是时间的膨胀和弯曲的时空。事实上,相较于相对论的科学本身,波普尔更感兴趣的是爱因斯坦是如何谈论科学的。让波普尔最为震撼的是爱因斯坦的“知识谦虚”,也就是说这位物理学家明确指出了相对论在什么样的条件下可以被推翻。如果没有引力红移,那就没有相对论;如果没有光线偏折,那就没有相对论。这种大胆(这是我的预言,你们可以去验证它们)与试探(我的理论只是暂时如此,你随时可以去证明它是错误的)让波普尔印象尤为深刻。 让你轻松理解广义相对论和狭义相对论的基本原理! 惊心动魄的冒险故事,畅快淋漓的科学爽文,敌对国家之间科学家的隔空合作,竟促成一段科学国际主义的佳话 这不仅是一部科学史,也是一部关于科学的人文史,还是一部关于爱因斯坦和爱丁顿的传记 《自然》和《科学》杂志专业推荐