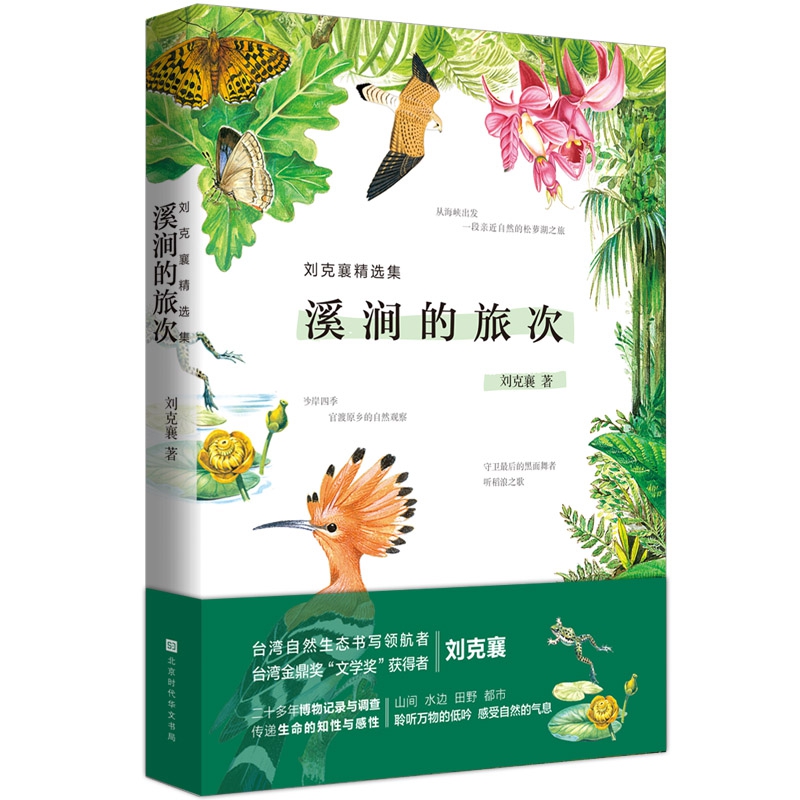

出版社: 北京时代华文书局

原售价: 48.00

折扣价: 27.40

折扣购买: 刘克襄精选集:溪涧的旅次

ISBN: 9787569925692

刘克襄 ,出生于1957年1月8*,**台中县人,本名刘自愧,**作家、自然观察解说员。早年以鸟类生态为散文题材,开启**自然写作风气。在多年的散文创作过程里,不断尝试各种自然写作文体和题材的试验,大至地理文史的论述,小及昆虫花*的研究,都曾潜心着墨。近年来创作主题则以生态旅游,古道探查,以及社区营造为主。 刘克襄从事自然观察、历史旅行与旧路探勘十余年。至今出版诗、散文、长篇小说、绘本和摄影作品二十余部。其作品包括《野狗之丘》《风鸟皮诺查》《**鸟类研究开拓史》《永远的信天翁》《11元的铁道旅行》等。 刘克襄从事自然观察、历史旅行与旧路探勘十余年。至今出版诗、散文、长篇小说、绘本和摄影作品二十余部。曾获**“金鼎奖”文学奖、开卷十大好书、、**诗奖、吴三连奖、**自然保育奖、台北**书展大奖等。

溪涧的旅次 迩来入山赏鸟时,逐渐地脱离森林的核心地带,转而喜爱沿溪跋涉了。 可能是年近三十了吧!我想自己已变得容易感*孤独。而溪涧似乎存藏着一股山中*旺盛的生命力,能够赋予我强烈的安全感。连带的因为溪涧向下流出,*后势必汇入平野的河川,便莫名地依赖这种源起的亲密关系,进而支持自己到山里继续活动的**。几经思虑,为求观察的方便,调适这种情绪,*后,我抵临的所在直指山谷,位于八百米上下的溪涧。那里是溪鸟永远的家乡。 我所逗留的溪涧世界,不是坐落于浓荫密林里的瀑布地带,也非切穿两座高耸山峡下的急流。而是横陈**的较平坦、开阔的森林,同时短距离即微有起伏的溪道。 这种溪道长则一两千米,短则一两百米时便形成一个独立的小天地,每一个山回溪转以后,就出现另一个类似的溪涧王国。一个王国衔接着另一个,沿着溪道的上逆下溯,在平地与高山之间,从海拔三四百米起到一两千米内,一条溪的上游就是无数个溪涧王国的大串连。 在溪涧里,我所关注的溪鸟们是*高统治者。它们是寡头的君父,控制着一个小而近乎封闭的独立世界。大如鱼虾、青蛙,小至蚊蚋、蜉蝣等昆虫都是觅食的对象。在自然环境竞争激烈的生活下,一如其他地区的动物,它们也时有争执,时有互助的情形出现。相较于其他地区如沼泽、森林,溪鸟们显然生活于一个简单的食物网里,也如同长期定居于小型小区的公民,位于食物链*高点的枢纽上。它们必须相互依赖,借以获得下层食物的平稳与充裕。 跟水鸟的习性相比,溪鸟的活动趋于静态,只觅食在固定的领域里。水鸟的栖息比较不安定,春秋两季的南北奔波几乎横跨南北半球。调查水鸟时,光只一个过境的驿站,我就必须尾随,四处旅行。而观察溪鸟时,只要找到适当的地形坐下来枯坐就成了。 依着它们的习性,我总是选择较复杂的溪道,躲入视线良好又可以隐蔽自己的巨岩后。我认为复杂的溪道,主要包括了急湍、回流、飞瀑、水潭与岩石累累错综交叠的水域。拥有如此特色的溪道却不容易寻找。有些溪涧*了地形与地质的局限,经常只剩急湍、回流。不然等构成复杂的条件时,已经流入平野城郊,只有两三种溪鸟会幸临,或者让水鸟沿溪上溯所占据。 偶尔随朋友去露营的南势溪却不乏这种复杂性,遂变成我的定点旅行区。每回坐在岸边守候,待上个两天一宿的旅次,或者仅止于一个下午的瞭望。徘徊于这类溪道时,总能够在急湍听见紫啸鸫尖啸,在飞瀑找到小剪尾跳跃,在回流看见河乌潜伏,在水潭发现鱼狗飞掠,在岩石滩邂逅孤独伫立的小白鹭与铅色水鸫。这六种溪鸟加上秋末冬初滞留的灰、白鹡鸰,组成了溪涧王国*上层的主宰。 为了观察溪鸟,连续两三个钟头枯坐在岩石后,我已习以为常,溪鸟们多半没有这种镇静功夫。在这个王国里,枯坐等于毁灭。食物不会自己送上门来的。每隔一段时间,溪鸟们都靠着不停地移动位置,巡行于自己认定的领地里寻找食物。 小白鹭也许是较特殊的例子。当它静寂伫立时,凭借着硕大的躯体几乎可以睥睨周遭的一切,也没有多少动物敢于上前侵扰。 铅色水鸫的行为*具代表性。它常守候在溪面浮凸不动的岩石上,然后沿着岩石群逐一跳跃,捉捕溪岸附近肉眼难见的蜉蝣与蚊蚋科小虫。溪涧的天地小,溪鸟的领地感自然十分强烈,铅色水鸫*是如此。它的体形约莫麻雀大,*击性却勇猛凶悍。它们不仅追赶同类,大它半倍的白鹡鸰也遭到驱逐,落荒而飞。在溪涧王国里,这种场面算是*激烈的争斗。*后,我也发现,在溪鸟里,只有白鹡鸰独独会遭*铅色水鸫的排斥。究其原因,原来它的习性类似于铅色水鸫。不但觅寻的主食来源一样,体积也相似,而且活动的地区都是岩石滩。一山不容二鸟,两者之间势必起冲突。我却未看见白鹡鸰驱赶打赢过铅色水鸫。 鱼狗的活动领域虽然与铅色水鸫接近,由于主食小鱼,两方近距离对峙时,并不会发生争执。但鱼狗十分在意同类的入侵。时常遇见这种场面后,我猜想,鱼狗和铅色水鸫可能有相互合作觅食的一种默契吧?这种容忍食物来源不同的朋友进入自己地盘的情形,有点近似人类社会的某些生活特征。当我看到同样模式出现在人与人的交往中,反而带来某种利益时,我相信,溪鸟也应该深谙此道。 河乌、紫啸鸫,与前三者也没有摩擦的现象。河乌的主食是溪里的水中生物。紫啸鸫体形大它们三四倍,加上惯于栖息隐蔽之处,都不可能有相互冲突的理由。 孤独生活也是溪涧错综地理下的一大栖息特色。对溪鸟而言,溪涧的空间狭窄,视界又不开阔,除了繁殖期,它们自然易于独自觅食以求生存。不像大部分的山鸟或者水鸟,依赖着团体生活,借以保持个体的安全。当然造成孤独生活的还有其他因素。依生物进化的原则,地理环境的影响却是*大的。 *符合这种推论的当数小白鹭。在平野、沼泽时,它们经常群集觅食。入山以后,刚好相反,我看到的多半是单只伫立的小白鹭,真怀疑是不同种鹭鸶。较特殊的仍是铅色水鸫,有时我会遇见雌雄一对的铅色水鸫,保持一段距离,相互警戒四周。或是三四只成群,可能是家族成员,来往于溪岸。此外,白鹡鸰进入秋末的溪谷以后,也时而成对飞行。 随着溪涧位置不一,溪鸟的分布数量也颇有起伏。例如屏东的枫港水质清澈,溪鱼群集,鱼狗的数量也特别多。南投的杉林溪处处是急湍深壑,人工开发不多,小剪尾活动的频率便*高。南势溪的环境属于复杂型,卵石累累,溪面又较开阔,铅色水鸫的只数就高居**。 溪鸟种类虽少,觅食的花招却百出,各有各的特色。有一次,我尾随一只河乌,观察它的觅食方法,觉得那是生平所见*奇特的鸟类。它不像山鸟一样逐林而居,或者像水鸟沿着岩礁、沙丘海岸栖息。只是固定选择一段水流汹涌的溪道,顺水而下,时而浮游,时而没入水中。每游完一小段后,便跳上岩石小憩,瞬间又没入水中。游了百来米后,才折回,飞到原先的地点,再度潜入溪里。我无法想象,只有手掌大的河乌如何克服溪水的强劲冲力。它在水中的速度犹如人在疾走。当地溪道的岩石密集起伏,我必须边走边藏连爬带跑,才能赶上。等它再飞回起点时,又得快速奔回去寻找。追踪一个小时下来,我已累得四肢发软,连举脚走路的气力也没有了。 鱼狗的捕鱼方法也是***。虽然是体形*小的溪鸟,它却*聪明慧黠。同样的有着长嘴,也是善于等待的捕鱼者。它不像小白鹭逮到鱼顺口便吞进去。鱼狗发现猎物时,总是巧妙地利用垂直降落的重力加速度,从空中俯冲而下,潜入水中戳捕而上。然后,衔至附近的岩石,大快朵颐地吞入肚腹。 铅色水鸫却像直升机的起落。当它立足于岩石时,会经常不断地往空中跳飞,再落回原地。就在这个短暂迅速的上下时间里,它已完成捕食蚊蚋、蜉蝣等小虫的任务。至于紫啸鸫、小剪尾与灰、白鹡鸰一如常鸟,以一般跳跃前进的捕食方法沿着溪岸活动。 从它们的觅食行为,我们可以发现,为了生存,它们也各自发展出顺应环境的特有体形。例如,鱼狗与小白鹭都有一副适合戳捕小鱼的长嘴,而河乌有一高翘的尾羽,帮助它在水中保持平衡与*纵方向。铅色水鸫也拥有在半空快速回旋、拍击的短翅,便利于捕食飞行的小虫。 当整段溪道的觅食活动热络时,如果用卡通影片描述,我仿佛进入一个圣诞大餐的会场。鱼狗像饕餮的小猪,猛地吞掉比它大的苹果。小白鹭一如盆口大开的牝猪,张嘴就是一块完整的蛋糕送进,毫不溜嘴。铅色水鸫正是专挑一粒粒朱红樱桃啄食的小*们,镇*吱叫不停。至于河乌,像极了钻入蛋糕里囫囵吞枣的小老鼠,东奔西窜,永远是忙碌的。 这就是溪涧王国君父们的生活方式了!溪鸟们一如其他动物,顺着自然环境的变迁,早已学会调整自己去配合。溪鸟能生存下来,也是基于此因。这种改变是经年累月的结果,非一朝一夕所能形成。若是人为的突然破坏,情形就迥异了。虽然人为破坏也有可能会衍发另一种进化,只是大部分的结局都是*种,不然就是消失。 在这种觅食与憩息的循环过程里,鸟类的叫声也执行着十分重要的功能。截至现今,我们仍无法全盘了解各种鸣叫的意义。多样性的山鸟、水鸟如此,简单生活的溪鸟也在它们的小天地里布满了诡谲的声音。以多数时候只会发出类似刹车声的紫啸鸫来说,有人认为,这是在警告别种鸟类不得侵入它的地盘。*近,一位鸟人却发现刹车声竟有冬夏之分。冬天时,紫啸鸫的叫声显得较为短促、无力。为什么呢?是否夏季鸣啼清亮中夹杂着求偶或其他的讯息?这种**特有的鸫科有一个**好听的别名:琉璃鸟。如今,它单纯的声音已难倒所有鸟类专家。 鸣声复杂的铅色水鸫*加叫人困惑。它时而尖啼向四周警戒,也时而以声音相互联络。地形与晨昏改变时,似乎又有不同的音调。仅止鸟类的语言一项,我们对自然的认识到底下了多少工夫,就该有数了。 鸟人们通常也知道,紫啸鸫与铅色水鸫多半在伫立时鸣叫。河乌,鱼狗与灰、白鹡鸰却截然相反。它们飞行前进时,像救火车叮当作响地疾驶,边飞边叫。这不是暴露自己的行踪吗?难道在宣示领地?一如所有鸟人,我仍然不甚清楚。 研究鸟类的巢穴也是门大学问,长期逗留在溪涧里,我也强求自己寻找每种溪鸟的巢穴。虽然没有*过找鸟巢的训练,以自己的经验与花费的时间,我想应该不难找到。结果,迄今只找到一个。能掩饰得十分隐秘,让其他动物难以发现,仅凭此点,我认为溪鸟们也是**的建筑家。 **被我找到的巢穴,还是偶然发现的。**次看到时,根本无法想象那是个鸟巢,倒像是个蛇洞。它建造得异常灵巧,除非蹲下来仰视,不然毫无发现的概率。那是一个鱼狗的家。它坐落在溪边的沙壁里,洞口前方悬垂着蕨*,必须拨开才能看清。洞形是倒立的高脚杯状,里面铺陈着青苔、蕨*,还没有鸟蛋。洞口位置约莫离溪面三十厘米,这是否已避离溪水暴涨时的*高水位?我想鱼狗比我*清楚。 旅行溪涧也有一段时*,只找到一处鸟巢,我并不觉得丢脸,因为河乌的巢穴也是去年才**被人发现。 *近,传闻有人学到专门找鸟巢的技术,也听说十分灵验。我颇担心此事,这跟学会开门锁一样,专家知道了当然方便研究,捕鸟的人懂得这门技术,溪鸟可就惨了。 溪涧王国如何掌握各种溪鸟的数量,维持它的稳定平衡呢?在**的溪流里,溪鸟的天敌甚少,蛇鼠的出没仍无法构成严重的威胁。我想,天然的灾变因是主要控制因素。当溪鸟的数量达到饱和时,夏季固定来袭的暴雨往往会造成山洪,摧毁了溪涧原有的生存环境,大量的溪岸生物消失了,溪鸟的食物来源相对减少。终于迫使它们被迫选择两条路:面临死亡,或者远走高飞。这种俗成的生态模式也可印证到人类的历史。当人口膨胀到一定程度时,战争、瘟疫等灾难固定会带来严重的破坏。人口大量锐减后,再整个缓慢地复苏。 整个说来,我以严肃心情观察的时间不算长,大约是冬末至春初间的冷雨期。不像观察水鸟曾经耗费冗长的四季。近来,我也宁可坐守这个小而完整的天地。它不像水鸟的世界幅员广袤,跨洋又跨国,随便一个过往的驿站遭到破坏,连带的整条迁徙线都*影响。溪涧的天地是固定不变的,溪鸟们也不须具备长途跋涉的能力,一道河段便自成一个王国。在非人为的破坏下,也能从自然的一时失衡中迅速矫正过来。纵使*严重、常见的山洪暴发,经过一段时*的自我疗伤,蚊蚋、蜉蝣等小虫又会出现,溪哥、石斑等小鱼也溯游而上,溪鸟们自然跟着回来,继续原先的主宰生活。 前些时,有位专家担心立雾溪上游建筑火力发电厂,将导致水位落差改变,喜欢在含氧量高的水域活动的蚊蚋小虫也随之消失,间接影响溪鸟的存亡。这种推论十分正确。影响有多大呢?长期演变下,是否因为发电厂的出现,真会造成下游溪涧王国的毁灭?没有人全面调查过,也无人能提供肯定、有力的答案。我认为伤害是必然的,但或许还会出现令人意想不到的反效果。据闻大甲溪的达见水库筑成后就有如下的例子:原本活动频繁的铅色水鸫与河乌顿时消失,因为喜欢急湍的蚊蚋小虫*迹了。*后,水库蓄满,繁富的鱼族反而吸引鱼狗进来递补它们的遗缺。不过,言归正传,还是回归自然的好,意外的环境突变,难免带来不确定的因子,影响生态的长远性。 往昔,水鸟神秘的迁徙行为以及按时南北漂泊的生活一直使我着迷。但完成长期观察后,看到原本要设立保育区的沼泽继续遭*破坏,我好像是做错了事一样,再也不愿去涉足。幸好还有溪涧可以慰藉,只是它又能维持多久?我的同胞们*懂得利用自然的一*一木了,总有**他们也会**开发这里。与鸟一样,我将被赶得无处可去。 1.** “金鼎奖”文学奖得主、**自然写作领航者刘克襄二十多年精选散文 2.通过平实的文字和独特的观点,从不同角度感*博物之美,发现生命的知性与感性 聆听万物的低吟,感*自然的气息,走进自然,寻找世界原本的模样