出版社: 江苏少儿

原售价: 28.00

折扣价: 17.70

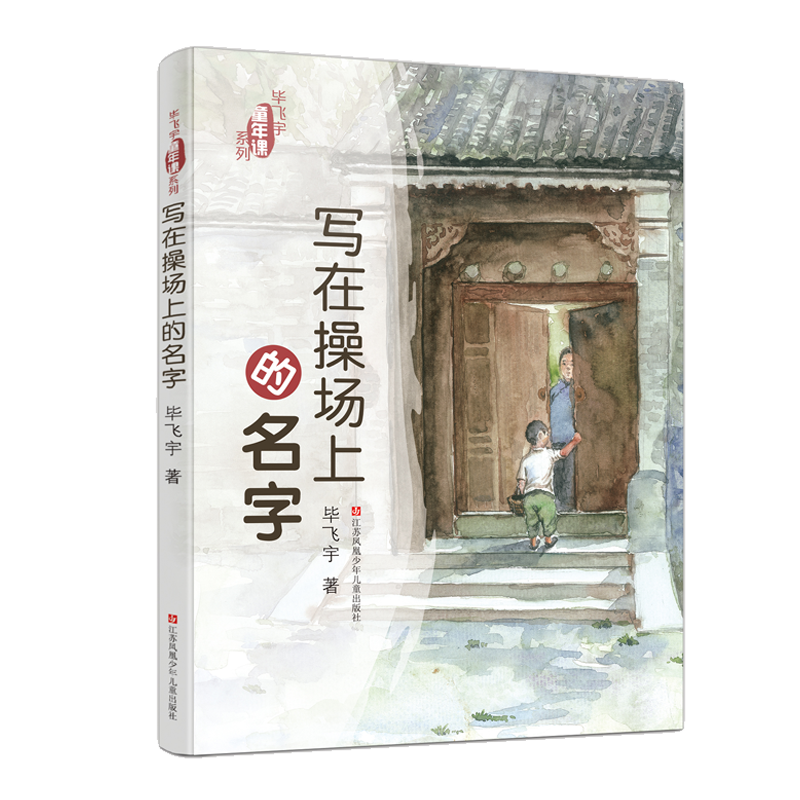

折扣购买: 写在操场上的名字/毕飞宇童年课系列

ISBN: 9787558416316

毕飞宇,1964年生于江苏兴化。1987年毕业于扬州师范学院中文系,同年赴南京任教。1998年入江苏省作家协会。20世纪80年代后期开始小说创作,代表作有《玉米》、《青衣》、《平原》、《推拿》等。作品多次荣获国内外各项文学大奖,曾获茅盾文学奖,两次鲁迅文学奖,英仕曼亚洲文学奖,法国《世界报》文学奖等国内外文学大奖。有十多个语种的版本在海外发行。《推拿》被改编为同名电影,获第64届柏林国际电影节杰出艺术成就奖银熊奖,第51届台北金马影展金马奖最佳剧情片提名。

磨坊 我们村的磨房就在一座水泥桥的旁边,但村子里的人 从来不说“水泥桥”,而是说“洋桥”。说起来真是不可 思议了,我,一个出生于1964年的人,在很长的时间里头 都把火柴、柴油和铁钉说成洋火、洋油和洋钉。这就是发 生在我身上的事情,想起来和做梦也没有两样。 那一年在巴黎,我告诉欧洲的朋友:“我和你们很不 一样,从文化上说,你们的四十岁就是四十年,而我的四 十岁则比你们的四十年长出去太多太多了。”这没有什么 可以自豪的地方,但我们这一代中国人在文化上的丰富性 的确是欧洲人不可想象的。 “洋桥”边上的那个磨房有历史了。只要看一看它的 石门槛就可以知道这一点。石门槛的表面很圆润了,那是 无数的脚板和屁股的功劳——没事的时候我也坐在石门槛 上,一坐就是好半天。我亲眼看见黄豆变成了豆腐,要不 然就是变成了百叶。 磨房并不是每天都出豆腐——每天都出,卖给谁呢? 再殷实的人家也经不住天天吃豆腐的,那不是败家么。磨 房到底几天出一次豆腐呢?这个也说不好。有可能三四天 一次,也有可能十天半个月一次。总体上说,家里头要办 什么大事了,事先会到磨房里跑一趟,磨房的主人一闭 眼,掐一掐手指头,预订豆腐的有四五家了,可以了,他 就开工了。 磨豆腐当然先要泡黄豆。黄豆被泡了一夜,浮肿起来 了,松软了,体量也比平时要大出去一倍。看磨豆腐是一 件很有意思的事情,磨盘被分成上下两半,上磨盘和下磨 盘。上磨盘上有一个洞,黄豆和水都是从这个洞里添加进 去的。上磨盘一转,白花花的豆浆就从磨盘的四周溢出来 了。在我的小学阶段,我曾在作文里用“像刷牙”去描写 出豆浆,我很得意,却受到了老师的质疑。 磨好的豆浆必须过滤一遍。过滤网其实就是一块布, 布的四角被吊在“十”字形的两根竹片上——网不是静态 的,有人拽着它的两只角,在不停地扯。随着被过滤的豆 浆越来越多,网兜里的豆腐渣也就越来越多,最后,豆腐 渣成了一个很大的球——豆腐渣的黏合性相当差,即使把 它们晒干了,那也是一碰就散,所以,当年的总理朱镕基 曾经用“豆腐渣工程”去批评一些建筑物,说明他很了解 豆腐的生产过程:先腐败,然后有豆腐渣。 当然了,豆腐渣不能拿过去喂猪,它要喂人。 下面该说烧豆浆了。烧豆浆是一件简单的事,它和烧 开水也没有什么两样。但是,如果烧豆浆真的和烧开水一 样,我还哕唆什么呢——乡下人在劳作的过程中时常会创 造出一些奇妙的“花式”,如同调酒师在酒吧里所做的那 样。烧豆浆也能烧出“花式”。聪明的女人在炉膛里玩花 样了,她们不会让炉火处在炉膛的正中央,而是让炉火在 炉膛的内部左右摇晃。由于摇晃的节奏被把控得恰到好 处,豆浆的受热既均匀又不均匀了,形成了规律,这规律 传递到锅里的豆浆上,豆浆就开始摇晃。随着温度的提 高,摇晃的幅度越来越大,几乎能出锅,但始终也不会出 锅——这有意思么?这没有意思。可又是有意思的。劳动