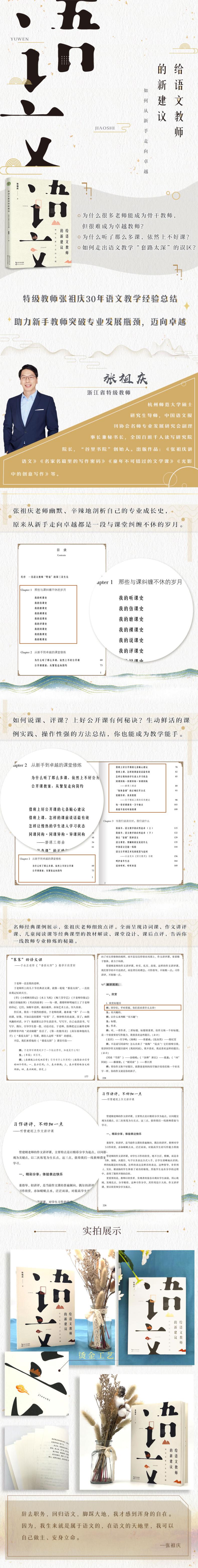

出版社: 长江文艺

原售价: 42.00

折扣价: 27.80

折扣购买: 给语文教师的新建议(如何从新手走向卓越)

ISBN: 9787570214525

张祖庆,浙江省特级教师,杭州师范大学硕士研究生导师,中国语文报刊协会名师专业发展研究会副理事长兼秘书长,全国百班千人读写研究院院长,“谷里书院”创始人。出版作品:《张祖庆讲语文》《名家名篇里的写作密码》《童年不可错过的文学课》《光影中的创意写作》等。

我的听课史 1 当了三十年语文老师,听了三十年语文课。一部听课史,也是一部成长史。 我听的第一节公开课,要追溯到1988年——那是多么遥远的往事啊。 1988年春天,我在温岭师范读二年级。按照惯例,二年级要到学校听见习课。 我们被安排在当时温岭最好的小学——方城小学。跟着文选课教师王惊鸣先生,走进了方城小学五年级教室。黑板上,写着“少年闰土”几个有力潇洒的粉笔字。一位中年男教师,站在讲台前,微笑着看着我们,露出一颗金牙齿。 后来得知,这位教师,叫林金迪,是方城小学高段头牌语文名师。 课怎么上的,全忘了。只记得好玩,笑声四起。 讲到“雪地捕鸟”这一节,文中有“秕谷”一词,林老师分别从不同的口袋里,掏出两把稻谷,让学生分辨哪个是“秕谷”。学生一下子就认出,不饱满、干瘪的一堆,是“秕谷”。 “闰土为什么要用秕谷,而不用饱满的稻谷抓小鸟雀呢?”林老师的追问,很有意思。 那时,不懂怎么听课。只觉得这课,好玩。 好玩,就是好课。 2 成为教师后,我听得最多的,是隔壁班江老师的课。 江老师是海岛当地人,民办转正。人朴实,课也朴实。他朴实的家常课中,常常藏着耐人寻味的东西。 《田寡妇看瓜》《冀中地道战》《小英雄雨来》《大理石街》(多么久远的课文啊)……我听了江老师很多节课,每节课,总有一个地方,让我意想不到。 江老师讲《大理石街》。他让学生找找,课文哪一部分写得很美。很快地,学生找到了后面四段,并从字里行间体会到了大理石的美。 “既然你们都认为,后面四段是写得美的,那么,我们干脆把课文前面写大理石街不美的两段,删掉。你们看怎么样?” 江老师的问题,让教书不到一年的我,心里“咯噔”了一下! 是啊,为什么要写大理石街的平平常常、其貌不扬?删掉,不好吗? 孩子们开始读书,认真地思考。课堂,异常安静。 慢慢地,举手的孩子多起来了。 “没有经过加工的大理石,其实是不美的;只有经过加工,才美。写不美的大理石,是为了突出劳动的美好!”“这叫欲扬先抑。开始没让人觉得大理石街的美,慢慢地,发现了它的美。美,常常藏在不平凡的事物中。”“整篇课文,其实都是围绕着最后的中心句写的——‘美,是在劳动中创造出来的。’”…… 孩子们的思维,异常活跃;精彩的发言,令人赞叹。 这课,有味。 有味,就是好课。 3 教书第二年,我有幸听到一节堪称完美的课。 这节课叫《别了,我爱的中国》,上课者,徐秀春,男。 大概1990年下半年,温岭县教研室在钓浜乡中心小学举行全县语文教研。那时,一场全县的教研,绝对可以称得上盛会。 彼时,交通不便,路远的老师,早早抵达钓浜乡。课,是放在钓浜乡政府上的。 依稀记得这次教研活动,上了两节课。一节是周老师的《小音乐家扬科》,还有一节,就是让我至今念念不忘的《别了,我爱的中国》。 因年代久远,《别了,我爱的中国》一课,具体的教学思路,我竟然一点都记不起来了。只记得课堂上的徐老师,一举手一投足,都无比潇洒。整节课,行云流水,一气呵成。教师与学生,非常融洽。课上的徐老师,俨然魔术师,用他精心的设计和精彩的演绎,呈现了一节堪称魔术一样,变化无穷的课。 我崇拜得五体投地! 听课回来,我在心里暗暗发誓:一定要成为像徐老师那样具有高超课堂艺术的老师。 行云流水,才是好课啊。 4 再后来,我也开始上公开课,听的课也越来越多。 1993年那会儿,我有幸随教研员参加台州市中青年教师教学观摩活动。温岭陈可人的《小站》一课,设计精到,演绎精彩,力拔头筹。 那节课,陈老师紧紧抓住小站的“小”,体会小站工作人员的奉献精神。 其中,印象最深的,是那块“小黑板”。 课文原文,是这样的—— 小屋左面有一张红榜,上面用大字标明了二百四十一天安全无事故的记录,贴着竞赛优胜者的照片。红榜旁边是一块小黑板,上面用白粉写着早晨广播的新闻和首都报纸摘要。 陈老师让大家把“小黑板”三个字圈起来,问大家:这小黑板,很小很小,要把早晨广播新闻和首都报纸摘要写上去,得做哪些工作? “首先得认真听广播,把广播内容记下来。”“再是认真选择,从中选出乘客可能感兴趣的内容。”“然后,把相关内容抄上去。”“最后,是画一些美观的插图。” 陈老师又问:一年更新一次,其实并不难,关键是“早晨广播的新闻”,这说明是每天更新一次!这说明? “小站工作人员很用心,一切为顾客着想!”“小站工作人员,有着一丝不苟的工作态度和敬业精神!”“是啊,小站,不小啊!”一切,水到渠成,画龙点睛。 课,因这样的细节,亮起来了。 细节亮了,课也就亮了! 5 2000年,我有幸赴杭州参与浙江大学薛志才老师举办的“西湖之春”“西湖之秋”。在这些活动中,我第一次聆听于永正、支玉恒、贾志敏、靳家彦、徐鹄、张伟、贺诚等名师的课,我被他们高超的教学艺术所折服。在我眼里,每一位名师,都是教学艺术家,一颦一笑一板书,让人回味无穷。 最迷恋的,是王崧舟老师的课堂。 王老师上《长城》一课。其精美的课件、诗意的语言、工整的排比,一下子吸引了我和伙伴们—— 师:(深情地)同学们,这就是我们的万里长城;这就是我国古代最伟大的建筑物——万里长城;这就是气魄雄伟的万里长城;这就是建筑年代久远的万里长城;这就是工程浩大的万里长城;这就是施工艰难的万里长城;这就是用古代劳动人民的血汗和智慧凝结而成的万里长城;这就是令中华民族骄傲和自豪的万里长城;这就是永不低头、永不流泪的万里长城;这就是象征着中华民族百折不挠、坚强不屈的万里长城;这就是我们的万里长城!(鼓掌) 台下的我们,听得痴痴的。 这样的课堂,好诗意啊! 诗意的课,就是好课啊。 6 2003年,黄岩体育馆,支玉恒先生现场展示《太阳》。《太阳》一课,在支先生的众多课例中,是一座高峰、奇峰。先生此课,把语文演绎到了极致。 “大队长”“中队长”“小队长”的形象比喻,一下子把说明文逻辑关系梳理得清清楚楚。 而后面的关联词层递式造句,则把太阳的一般特点与人类的密切关系,前后贯通起来,更是妙不可言。 请允许我当一回文抄公,摘录课堂的精彩片段—— 师:咱们先做个练习:课文后面的练习题里面要求我们用“如果……就……”造句。要是我现在就让你们造句,肯定没意思。“如果天气下雨,我就带雨伞。”“如果我病了,就请假。”这样练习还有没有意思? 生:没有意思。 师:咱们换个样子。(把“如果”写在黑板上部的空白处,把“就”写在黑板下部的空白处)怎么说句子呢?“如果……”后面的话,必须说“一般特点”里的内容。比如:“如果太阳离我们很远”——“一般特点”里的所有内容都可以说。“就……”的后面要说“关系密切”里面的内容。比如:“就不能杀菌……”就像这样来说,谁能说? 生:如果太阳表面有六千多摄氏度,就能杀菌防治疾病。 师:“如果”和“就”后面的内容是从上、下两部分板书中选出的,这一点对。但句子有问题:太阳表面温度实际上就有六千摄氏度,不能再假设它——假想它有六千摄氏度。 生:如果太阳表面温度不高的话,就没有杀菌、防治疾病的作用。 师:这个假设就对了。因为太阳的温度就是很高,我们假设它不高。是假想的情况。 生:如果太阳表面温度没有这么热,就没法形成气象变化。 师:好,看来这样说难不住你们。我再加点难度行不行? 生:行。 师:在“如果”后面加个“不是”,再加个“而是”,这会说吧。 生:如果太阳表面温度不是六千摄氏度,而是两千摄氏度,就不会有杀菌作用了。 生:如果太阳离我们不是一亿五千万公里,而是很近,那就不会形成生态环境。 师:看来难不住你们,我再增加一点难度—— 生:(脱口而出)“就”后面再加一个“也”,加一个“更”,再加一个“当然”…… 沉默,死一样的沉默。 潇洒的支老师,愣了三四秒钟! 学生说出的关键词,是自己精心设计的。学生,居然知道自己要提什么问题?! 咄咄怪事! 沉默了一会儿。支老师严厉地问:“你怎么知道我要用哪些关键词?” 学生支支吾吾:“我们老师……怕我们答不出来……给我们讲过!” 支老师把粉笔一扔,强压住火气,貌似平静地说:“老师怎么可以这样!都讲过了,课还这么上?!既然你们知道了,这句子,不造了!下课!” 场上、场下,一阵尴尬。 课间休息,带班的老师过来,尴尬地向支老师解释:“支老师,不是这样的,是孩子们事先看了课堂实录……” 支老师一言不发,默默地点燃了一根烟。 那根烟,一直点在我记忆深处。 支老师的课,几乎有着所有好课的特点:好玩有趣、耐人寻味、行云流水、洒脱不羁、细节完美、诗意盎然……然而,比起下课前的这一幕,这些,似乎都不重要了。 真,才是好课的魂啊。 7 调离温岭,来到杭城,我自己也成为经常被人听课的老师。此后的十几年,我也继续听大量的课,听到了一节又一节好课,也听到了一节又一节让我揪心的课。 慢慢地,我发现,对于什么是好课,我的看法逐渐在改变。我不再把“好玩有趣、耐人寻味、行云流水、洒脱不羁、诗意盎然”当作好课的唯一标准。甚至,对有些标准,我产生了颠覆性的认识。 “真”,成了我对一节课是否真正值得学习的新标准—— 学生是否真正在思考、真正在主动学习语文? 教师是否在真正教学生思考、教学生主动学习语文? 课堂是不是真的让每个孩子在思考、在主动学语文? 精彩是教师个人的精彩还是教师唤醒学生,让每个学生真的走向了精彩? …… 听课越多,我也对导师于永正先生的话,有了更多的体悟—— 如果我再教小学语文,我会引导学生多读书,好读书,读好书,读整本的书。不但多读,还得多背——在初知大意的基础上,多背点经典诗文。因为我明白了,学语文靠的是“童子功”——12岁以前,是人学习语言的最佳时期。这期间,人的记忆力最好而理解力弱,一定多背。幼学如漆,小时候背熟的东西一般不会忘记。我会引导学生在语文实践中养成读书读报和动笔写作的习惯。因为我明白了,教育说到底,是培养人的习惯,学语文是个慢功,是一辈子的事情。人一生以读、写为伴,才会有成就。“讲之功有限,习之功无已。”(清颜元语)“导而弗牵”是教学的真谛。教师时代应该成为历史,取而代之的应该是导师时代。人生是花,语文是根。在我的引导下,每个学生的“根”会长得粗壮、有力。 我渐渐明白,好课,要少点花拳绣腿,少一点形式创新;好课,要慢慢回到语文,回归真正的语文学习。 ——以上,便是我的听课史,也是我的“好课观”变革史。 很多老师能成为骨干教师,但很难成为卓越教师的关键原因是什么?为什么听了那么多课,依然上不好公开课?如何走出语文教学“套路太深”的误区? 特级教师张祖庆语文教学经验总结,助力新手教师迈向卓越。 《我的听课史》《我的磨课史》《我的败课史》等多篇爆文全收录,张祖庆老师从自身的专业成长经历出发,直面剖析自己那些与语文课纠缠不休的岁月,用大量鲜活的教育实践、课例成败,为一线教师总结了提高课堂教学能力、提升专业素养。 年轻教师能不能冒出来,最先可能取决于你的灵气;能不能走远,关键看你的底气。