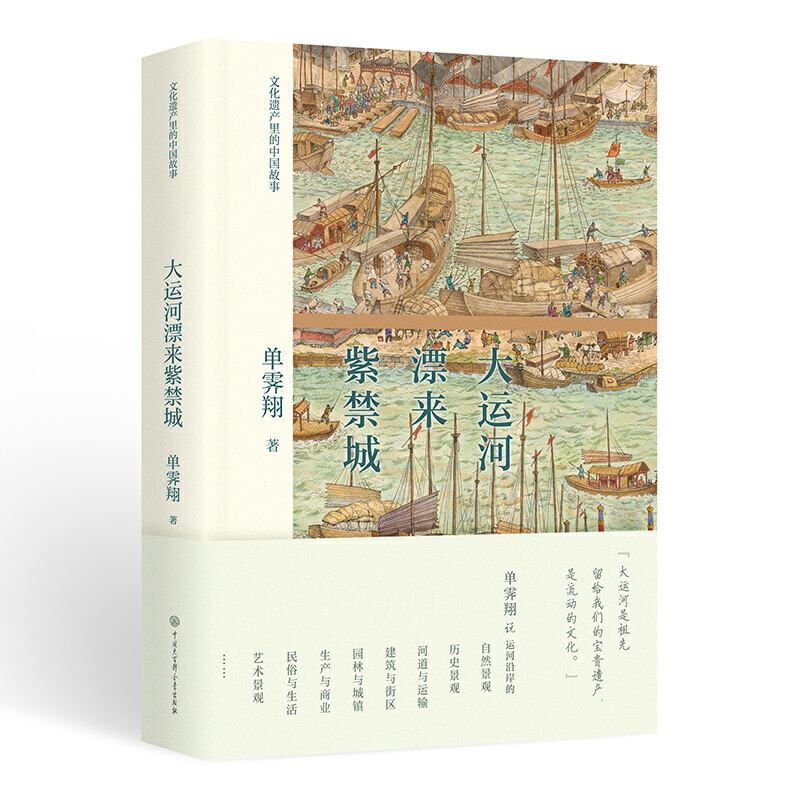

出版社: 中国大百科

原售价: 68.00

折扣价: 40.80

折扣购买: 大运河漂来紫禁城(精)/文化遗产里的中国故事

ISBN: 9787520208291

中国的传统建筑主要 以夯土墙、砖石墙和木结 构为主体,因此砖瓦与木 料用量极多。尤其是对于 有大小宫殿七十多座、房 屋九千多问的紫禁城来说 ,假若没有这条大运河, 想必建筑用料就只能就地 取材,肯定不会像实际营 造过程中那样从五湖四海 挑选更有质量保证的材料 ,并输送到北京建成紫禁 城了。 紫禁城的营造用材中 ,最难采集和运输的首推 石料。比如天安门前的华 表,金水桥,紫禁城各大 殿台基、石阶、护栏和各 种雕饰等都是用汉白玉制 作的,因此石料用量非常 大。汉白玉这种白色石料 的产地多集中在北京西南 郊的房山、门头沟等地, 花岗岩则来自离北京200 千米之遥的河北曲阳。在 明清时期,远距离运送巨 大而沉重的石料确非易事 。于是聪明的工匠想出了 旱船滑冰的办法,即在沿 路打井,取井水泼在地上 ,结成冰,再将石料放在 冰上,以人力拉拽前进。 这虽然不是运河运输,却 也是仰仗“滴水成冰”的特 性,堪称人与自然相处过 程中形成的智慧。 故宫三大殿南北两面 都有巨大的丹陛石,这些 丹陛石都由汉白玉雕刻而 成。其中保和殿后的丹陛 石由整块巨大的汉白玉雕 刻而成,长16.75米,宽 3.07米,厚1.70米,重达 250吨,是紫禁城中最大 的一块,也是中国最大的 一块。上面刻着九条吞云 吐雾、威严赫赫的神龙, 石雕下则有五座流云水纹 的宝山,石雕周围刻有精 美大花纹,故称“云龙石 雕”。这块可以说是前所 未有的宫殿用巨石料,从 开采到运送到紫禁城,耗 费了极为庞大的人力物力 。仅仅是从山中开采这一 项,就征用了1.6万人。 至于在运往京城的漫长道 路上,因为要创造出泼水 成冰道的效果,官府更是 动用了大量人力物力,周 转腾挪。运送动用了两万 余民工、千余头骡子,运 送方式是每一里挖一口井 ,然后从这一路上的140 多口井里汲水,利用隆冬 严寒泼水于路,形成厚厚 的冰道,用粗大的绳索在 冰道上拖曳巨石前行。就 这样一路喊着号子,热火 朝天地用了28天运到京城 。 在明初修建紫禁城时 ,备料工作持续了近10年 ,各地的石料、木料被采 集、输送到北京后,现场 施工才大规模地开始。把 备料和现场施工加在一起 ,前后历时13年,紫禁城 方才建成完工。与产自北 方的石料相比,巨大木料 的运输过程注定更加曲折 ,因为这些木质优良、不 易变形和开裂、易加工、 耐腐朽的珍贵名木大多产 自西南地区的崇山峻岭中 ,经过千辛万苦才能砍伐 、运输到山沟,再编成木 筏,等待雨季涨水时推入 江河,沿流北上。这些名 贵木材在沿路有官员值守 ,从不同的砍伐地点到北 京,短则两三年,更长久 的要四五年。有些木料在 长途运送过程中不慎滑入 漩涡,年深日久,便能形 成所谓的“乌木”。比利时 耶稣会士金尼阁整理翻译 利玛窦的意大利文日记而 成的《利玛窦中国札记》 中,曾提到过紫禁城宫殿 建筑修缮所需木材的运输 方式。书中提到,人们通 过运河把大量的木料运到 京城,用于皇宫的建筑和 修缮。运河沿岸几千名纤 夫步履艰难地拖着一根根 大梁扎成的长蛇般的木筏 ,后面还拖着其他木料。 他们有的一天要走5千米 路。木料来自中国遥远的 四川省,运到京城有的需 要两三年。每根大梁要耗 3000两银子,有的木筏长 达1千米。 在北京通州至今尚存 的砖厂、皇木厂等地名, 就是因储存“金砖”、皇木 等建筑材料而得名。通州 张家湾镇皇木厂村还遗留 下几十块重达数吨或数十 吨的花斑石。通州三教庙 还陈列着在运河出土的十 余米长的千年皇木。 P2-3