出版社: 北京大学

原售价: 38.00

折扣价: 25.90

折扣购买: 自然哲学之数学原理(学生版)

ISBN: 9787301319512

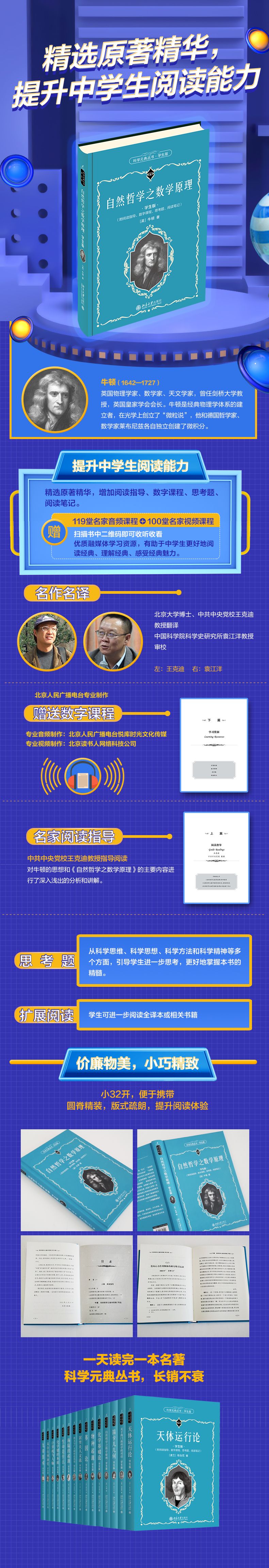

牛顿(1642—1727),英国物理学家、数学家、天文学家,曾任剑桥大学教授,英国皇家学会会长。牛顿是经典物理学体系的建立者,在光学上创立了“微粒说”,他和德国哲学家、数学家莱布尼兹各自独立创建了微积分。 王克迪,北京大学博士,中共中央党校教授、现代科学技术与科技哲学教研室主任。在英伦访学期间,曾 多次寻访牛顿生活、学习和工作过的圣迹,对牛顿的思想有深入的研究,著有《牛顿——站在巨人肩膀上的 巨人》,译作《自然哲学之数学原理》。

《自然哲学之数学原理》讲了什么 王克迪 (中共中央党校 教授) 一、“定义”“运动的公理或定律”导读 牛顿的《原理》大致上仿照古希腊欧几里得的《几何原本》来布局。全书是一种逻辑体系,从基本的定义开始,再给出几条推理规则(运动定律),经过一系列的推理和演算,得到一些普适的结论,再把这些结论应用到实际中与实验或观测数据相对照。 《原理》一开始就是“定义”和“运动的公理或定律”。其中“定义”部分共有8 条,在随后的附注中又补充了4对十分重要的定义。 第一个定义是“物质的量”,也就是我们今天所说的“质量”。在当代物理学中,质量是一个最基本的物理 概念,但在牛顿时代,这一点还没有得到公认,也没有国际公认的质量标准和统一单位制,因此牛顿利用物体的密度和体积来决定物质的量。这与我们今天的做法正好相反,我们是用质量和体积来定义密度。不了解历史背景的人会以为牛顿是在搞循环论证,实际情况是,牛顿发现一切物体在运动中都有某种共同的不变的东西,不管物体怎样运动,受到怎样的力,它的体积与密度的乘积都是保持不变的,这就是物质的量,研究物体的运动时,必须考虑到它。 第二个定义是“运动的量”,即质量与速度的乘积,也就是我们今天熟知的动量。 第三个定义是物体的惯性,表述物体保持其已有运动的大小和方向的本领(当物体不受其他外力作 用时)。伽利略已经知道物体的惯性。今天我们知 道,物体的质量越大,惯性越大。 随后牛顿定义了外力、向心力及其度量,然后是向心加速度和向心运动量的定义。这些与我们今天物理教科书的定义大致相同,只是我们较多地谈论向心力和向心加速度,其他概念则较少用到。 这些概念总的来说是我们今天所熟知的,但在当时,正如牛顿所指出的,是“鲜为人知的术语”。 引起后世广泛讨论的是牛顿在附注中所作的4 对补充定义,即绝对时间和相对时间、绝对空间和相对空间、绝对处所和相对处所以及绝对运动和相对运动等4对范畴,其中后两对是派生概念,而前两对十分重要。 绝对时间和绝对空间是牛顿力学的基本框架和标志性概念,由此引申出后来的宇宙在时间和空间上的无限概念。牛顿用了较大篇幅解释他的时间和空间概念,但读者可能会认识到,牛顿的绝对时间和空间并不是绝对必要的,至少在他的《原理》讨论所及不是必要 的,这一对范畴为牛顿力学所提供的框架远较其所必要的来得充分。的确如此。其实牛顿自己也承认,绝对的时间和空间实际上是无法测度或被认识的,我们能确知的只是相对的时间和空间,它们才是在运算上有意义的。 那么怎样理解牛顿的绝对时间和空间呢? 牛顿写作《原理》,有两大基本任务,一是建构自己的体系,另一是批驳笛卡儿学派的体系。绝对时间和空间概念虽然对于牛顿自己的计算并不是必要的,但对于预防对手的攻击却是必要的。在牛顿的体系中,巨大的宇宙空间里行星及其卫星各自在自己的轨道上运行,秩序井然又常运不已,这体系是上帝的创造,但上帝在创造它以后却不再进行干预。 按照牛顿的力学,如果时间不是绝对的,则必然要顾虑到时间起点和终点问题;而要使得这 一体系永远维持其稳定,空间又必须是真正的空,而且在尺度上也必须足够大,它必须没有边缘,否则牛顿必须回答自己无法解答的空间的起点问题。牛顿把一切绝对的、无限的性质归结于上帝 (我们将在《原理》最后的“总释”中见到有关论述),这是由其基本宗教信念决定的。绝对时间和空间范畴的引入,既很好地体现了牛顿的神学见解,又有效地回避了对手的诘难。 长期以来,很多学者,主要是哲学家,对牛顿的绝对时间和绝对空间概念进行了经久不息的讨 论,并且因此给牛顿戴上或是“唯心”或是“唯物 ”之类的帽子。这些争论在科学上毫无意义可言,而且硬要给300 多年前的历史人物贴上某种标签的做法,是一种肤浅幼稚的举动。例如,牛顿的绝对时空观,说它是唯心主义的,因为它没有把上帝彻底排除出局,把宇宙的第一次推动留给了上帝。那么,我们要问,如果牛顿不是使用绝对时空概念,他将把他的有限宇宙中的主宰者放在什么地方呢? 他的绝对时空概念是不是使得上帝离人间更遥远一些了呢? 实际上,正是牛顿的绝对时空观使得后来的唯物主义的无限宇宙论得到科学上的依 据,它在很长一段时间里统治着我们的哲学和思想领域,然而,现代科学已经证明,它才是根本站不住脚的,我们的宇宙,的确在时间上是有起点的,其空间也是有限的。 还有一种见解认为牛顿的绝对时空观是形而上学的,说他看问题太绝对化了。但是,既然牛顿用这样的思维方式如此有效地建构了宏伟的宇宙体系,使得世人沿用它长达300 多年之久,我们还能要求牛顿什么呢?还有哪一种方法能给我们带来更多的关于世界的真正的知识呢? 牛顿在试图区分绝对运动和相对运动时,提出了一个历史上极为著名的“水桶实验”。300 多年来,几乎所有的大物理学家和哲学家都对这个实验发表过见解,有人辩驳,有人维护。对此,我们不多加评论,请读者自己思考。 总之,牛顿写下的定义,是过去300 多年来所有大科学家、哲学家、思想家们寻找灵感的地方,值得认真 研读、思考。 紧接着“定义”部分,就是“运动的公理或定律” 。在这里,牛顿给出了中学生倒背如流的极为著名的“力学三定律”。我们看到,牛顿对力学三定律的叙述与我们今天的表述几乎完全一样, 反映出牛顿对有关问题的思考极为成熟,经得起时间的长期考验。 随后牛顿就三定律做出了6 条推论,讨论了力的分解与合成,以及由此而产生的运动的分解与合成。其中值得注意的是牛顿关于多个物体的公共重心所作的讨 论。牛顿的公共重心相当于我们今天所说的质量中心。 这一概念的使用,在以后讨论天体的运动时有着重要意义,也反映出牛顿从复杂现象中抽象出简单的有代表性的现象的能力。 科学元典丛书,销量超过100万册! 1. 全新改版,为中学生量身打造:精选原著精华,增加阅读指导、扩展阅读、思考题、阅读笔记。 2. 赠送数字课程!北京人民广播电台专业制作,免费聆听“科学元典”名家系列讲座。 3. 名著名译,名家导读:中共中央党校王克迪教授翻译并指导阅读。 4. 价廉物美,小巧精致:小32开精装本,便于携带;圆脊精装,版式舒朗,提升阅读体验。