出版社: 中信出版社

原售价: 68.00

折扣价: 44.20

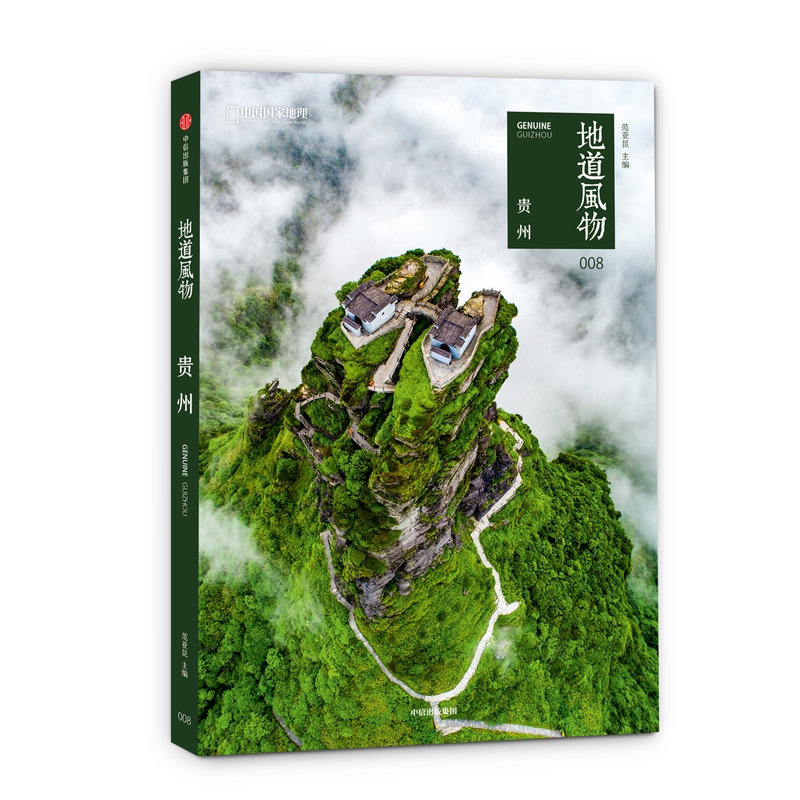

折扣购买: 地道风物(贵州)/中国国家地理

ISBN: 9787508692562

范亚昆 地道风物MOOK主笔,曾主编《地道风物?黔东南》《地道风物?湘西》《地道风物?民宿时代》。长期为国内人文地理、影像、旅游类杂志担任特邀撰稿人,关注国内的人文地理、地方文化、风俗手艺等领域,并因此足迹遍布各地 。

贵州是个生态博物馆 (范亚昆) 回想在贵州各地行走的经历时,我的脑中常常不由自主地呈现一组漫画式的画面:贵州那些起伏跃落的山路,化身为爱因斯坦阐释时空旅行的虫洞,我们每次的抵达与相遇,犹如在某个节点穿越虫洞,看到的都是完全不同的时空中的景象:大型城市中,都市生活日新月异;开阔的坝子上,最先进的大数据中心正在建设;深山苗寨边,收获者用最原始的甩稻谷的方式脱粒;节日的人群中央,古老的斗牛比赛如火如荼;偏僻的小山村里,金碧辉煌的教堂上演着圣诞节盛大的唱诗场景;送葬仪式上,巫师用歌声引领着亡者的魂灵…… 山地蔓延的贵州大地上,当代文明与古老生活的画面交织出现,对“时间”展现一种奇异的不妥协,每一幅景象都是不同时间里的片段,每一条路都是连接不同时空的时间旅行隧道,而贵州的群山仿佛容纳着一个巨大的弯曲时空。 在这个融合了各种时间碎片的弯曲时空中,我们对目睹具有当代文明特征的场景感到泰然自若;然而,那些与“当代”二字格格不入的场景反复大量出现时,无疑对我们的“贵州印象”造成了一种不安与困扰——我们是在不知不觉中怀着猎奇心理在追逐这些新奇、异样的场景吗?如果见证这些特殊场景是在猎奇,那么被忽略的恒常又是什么? 在反复的自我询问与确认中,位于六盘水市六枝特区的一个场景浮现出来,打破了关于猎奇的困惑。在六枝,有一个生态博物馆。 1997年,在大多数国人还没有听过“生态博物馆”这个词汇的时候,贵州六盘水市六枝特区的山里,由中国和挪威政府联合设立的一个“生态博物馆信息中心”开始破土建设了。有很长一段时间,这个叫“梭戛”的乡里的居民都管这个建筑叫“博物馆”,而他们可能要很久之后才了解,这个建筑不是博物馆,它只是一个信息中心,真正的博物馆是他们的苗寨,和他们日日绵延的生活——生态博物馆的核心,是一种活着的文化遗产和与之相关的生态环境,当设立一个区域为生态博物馆时,它包含了这个区域的过去、现在、未来。在六枝梭戛之后,贵州又相继划定了镇山、隆里、堂安等数个古镇或村寨为生态博物馆,形成了中国最早的生态博物馆群落。 没有围墙的生态博物馆,包围与纪念着一种古老的生活场景,它同时对时间敞开怀抱,接纳着这种古老生活在当代的变迁。 对于我们而言,如果执着于展现这片土地上那些古老的生活习俗是一种猎奇与偏见,那么,抛开它们而追逐“恒常”也许同样是掉入了偏见的陷阱——它们原本就存在于普通的生活之中。视古老为新奇异样,或视当代为真实恒常,都是对新与旧、变与常的顾此失彼。在时间中保持泰然,是生态博物馆给我们的启示,也是贵州这个“弯曲时空”给我们的启示。 这些镌刻着古老文化印记的生活场景,形成于群山、隐匿于群山,现在又被群山所凸显。在与现代文明的结合与互动中,它们呈现出独特、丰盛、密集的文化景观,并在当代日新月异的变化中显现出新的形态。与其说这种景观为生态博物馆的诞生提供了广袤的大地,不如说贵州本身就是一个巨大的生态博物馆。 在贵州,我们看到的是时间自身的力量。 中国国家地理原创MOOK系列 探寻西南秘境的发现之旅 喀斯特生境与多元民族文化相伴共生 古老传统与现代文明交错呈现 感受当地独特、丰盛、密集的生态与人文