出版社: 浙江人民出版社

原售价: 49.80

折扣价: 22.00

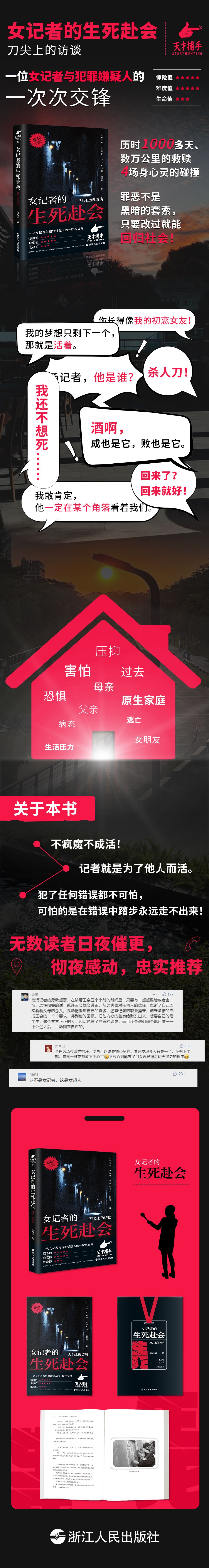

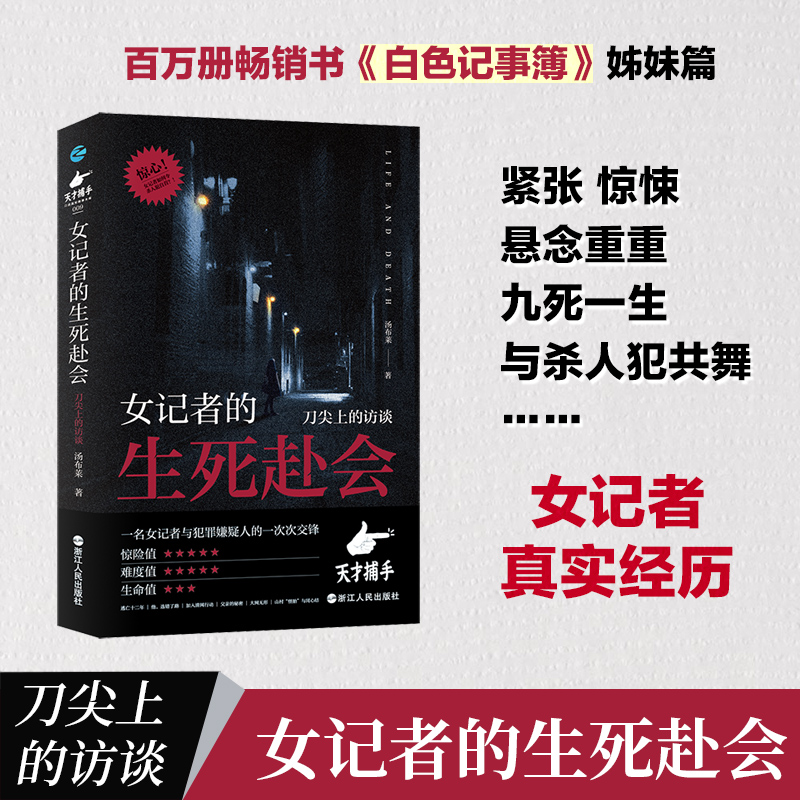

折扣购买: 女记者的生死赴会(刀尖上的访谈)

ISBN: 9787213112263

汤布莱 云南信息报《情感地带》栏目记者。从业20年间曾帮助大量有情感问题、思想错误的男女指明方向,是著名的“知心大姐”。她因为多次进行深入虎穴的采访、解救遇难群众,而被诸多报刊刊载,中央电视台等诸多媒体也曾多次请其参加专访。

第一章 逃亡十二年 一 我记得非常清楚,那是 2009 年 3 月 23 日的夜晚时分。 我下班回家煮了碗面,正在拌面时,突然接到报社电话。电话中说有读者看了我写的报道,想和我私下交流一下。我没有多想,就让报社把我的电话给了对方。稿子反响大才会有读者来交流,这对我来说是常事,也是好事,至少可以增加粉丝嘛。 挂完电话没多久,我的手机就响了,来电显示是一个带区号的座机号。 “请问你是汤记者吗?”一个沙哑的男人声音从手机里传来。 “嗯,我就是,请问你有什么事吗?”我按了免提,一边吃面一边说。 “我杀人了,想和你聊聊。”那声音,配上不紧不慢的语调,把我吓得差点筷子都掉了。 “你杀人了?什么情况,”我一把抓起桌子上的手机, “是不是要报警?你打错电话了吧?” “没错,我杀人了。我找的就是你。”对方说得很肯定。 他是谁?听声音我绝对不认识。他找我干吗?他到底是杀人犯还是神经病? “你为什么不说话?害怕了?”陌生男人的声音依旧不紧不慢。 “不……不是,我只是感觉有点突然。你说你杀了人? 你为什么给我打电话?我能为你做什么?”我有些颤抖地解释说。 一连串的问题卡在我的喉咙,我不知道要先问哪一句, 也判断不了该问哪一句,不该问哪一句。内心的慌乱让后面的话也显得语无伦次了。 他听出了我的紧张,说:“你别害怕,我虽然杀过人,但我是你忠实的读者。前几天看到你拍的烈士妈妈的照片,突然很想我妈妈。我逃亡 12 年,不知道妈妈是死是活。” 听他这么一说,我稍微平静下来。 我写的那位烈士叫刘贵彦,是中越边境麻栗坡烈士陵园里唯一一名上海籍烈士。 1984 年 7 月 7 日,越军偷袭我老山雷达阵地时,他壮烈牺牲,年仅 26 岁。消息传到家里,他的母亲哭得眼底出血,视力也急剧下降。 前几天我刚陪刘妈妈祭扫回来。因为她视力不好,要凑得很近才能看清楚墓碑上的字和照片。当她抚摸着墓碑仔细辨认,确认是自己的儿子后,一下子大哭起来。在场的人都哭了,我在泪眼中拍下了这一幕,随即照片便登上了报纸。 我努力回忆文章的内容,猜想是哪个情节触动了这个杀人犯。如果是这样的话,我倒是可以和他好好聊聊。 “你妈妈今年多大年纪?”我小心地问。 “75 岁,和烈士妈妈同岁。汤记者,我有个小小要求,就是请你不要报警。” 我冷静下来一想,心里竟冒出一丝兴奋,这无疑是一条极好的新闻素材。 “那我能帮你做什么吗?”我又试探着问。 “我的事太大了,掉脑袋的事,你帮不了我,”陌生男人说,“给你打电话,就是想找个人聊聊。逃亡的这些年,没人说话,也不敢说,太压抑了。” 接这种电话我有经验,毕竟我曾做过两年《情感热线》栏目的。不过电话那头是凶犯还是头一次——如果他没骗我的话。 如果他真是一个杀人后在逃的嫌疑人,我得首先想办法稳住他,然后再去想如何将他绳之以法。我的脑子飞快地旋转,生怕哪个节奏跟不上,更担心会吓跑他。内心虽然很紧张,但我尽量让说话的语气显得轻松而随意。 听他这么一说,我决定先顺着他聊,让他放松警惕并信任我:“如果你相信我,就和我说说你想说的事。你放心,我肯定是个非常好的倾听者。” 短暂的沉默后,他说:“我再想想吧。我这样的人,人见人怕。今天打搅到你,实在抱歉。”话音刚落,他就挂断了电话。 听着电话里突然出现的忙音,我心中有些沮丧,陌生男子会再出现吗? 二 我很想立刻把电话拨回去,但转念一想,他是用公共电话打给我,电话又挂得这么果断,会不会是他那边出现了什么状况?还是我刚才有话说得不妥,吓跑他了? 此时碗中的面条已经食之无味了,我在心里反复咀嚼着刚才和他通话的内容。我说的话不应该让他反感,不然他不会和我说两次“感谢”。凭着女性的直觉,我觉得他还会给我打电话。 这时候,我脑海里忽然闪过一个念头——劝他投案自首。这样,既可以成全一个罪恶灵魂的救赎,也可以成全一篇结局完美的新闻报道。我心里为这个念头兴奋不已,只要他再给我来电话,我一定想办法获取他的信任,然后便是劝导他改邪归正。 打定主意后,我三两口吃完面,洗好碗筷,打开电脑,开始了解杀人犯的心理状况以及如何安全地与这类人相处。 没想到,网页上所有的案例都有一个指向——他们或轻或重都有心理问题:有的是后期环境所致,引发内心的黑暗,导致凶案发生;有的是本身具有严重的心理障碍,导致应激杀人。 看着满屏的杀人案件的描述,我突然庆幸他主动挂了电话,甚至希望他再也不要打来了。一个亡命天涯 12 年的杀人犯,哪有那么容易搞定?自己真是无知者无畏。 话虽如此,我的内心又是矛盾的。一边说要躲开,一边又忍不住好奇。虽然害怕,但手还是不停地翻看着网上的内容,脑海里反复萦绕着那个低沉、沙哑的声音。 不知不觉,时间到了夜里 11 点。我想,他也许不会打电话来了。一个逃亡中的罪犯,对谁都不可能轻信,包括我——这个在他口中有爱心的记者。 我强迫自己关了电脑,起身洗漱休息。就在这时,手机再次响起。可能刚看了各种凶杀案,此时的电话铃声在寂静的深夜里显得尤其刺耳,我心跳明显加速。 一看来电显示,还是那个区号,接还是不接?如果不接,可能就此错过;如果接,下一步我该怎么办? 电话一直在响,一声接一声。 我矛盾极了,最主要还是害怕。这深更半夜的,家里也没个人可商量。可不管我怎么害怕,作为记者,如果放弃这种可遇而不可求的独家新闻,以后肯定会遗憾的。我当即按下接听键,电话里传来“嘟——嘟——嘟——”的忙音,他挂断了。 我懊悔极了,来不及多想,立刻回拨过去。电话虽然通了,但是没人接听,一直响到结束。 我呆坐在沙发上,患得患失。不知道他是否还会打给我,如果他再打给我,我怎么和他聊?如果他是一个心理变态之人,我怎么才能处理好这件事?我不可自拔地陷入深度的胡思乱想之中。 不知过了多久,电话再次响起。这一次,我紧张而机械地按下接听键,电话里传来一声质问:“刚才我给你打电话,你为什么不接?” 1.情节紧张、惊悚、悬念重重,直击凶案嫌疑人内心,化解他们的踌躇、害怕,让他们认识自己的错误,并投案自首、改邪归正。 2.弘扬社会正能量,为建设社会主义核心价值观做出自己的贡献。 3.内容有深度、广度,以小见大,以弱胜强,为广大人民群众重塑记者的光辉形象。