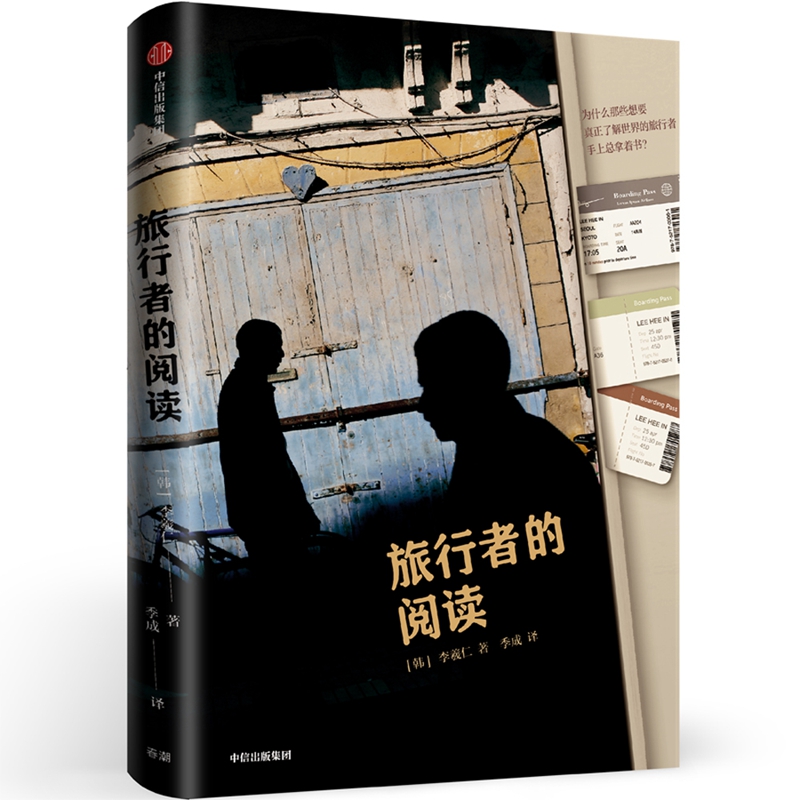

出版社: 中信

原售价: 69.80

折扣价: 44.70

折扣购买: 旅行者的阅读

ISBN: 9787521705270

[韩]李羲仁 年轻时,以“克努尔普”之名拿起相机漂泊在旅途之中,之后悟得与其费尽心力,不如学会享受过程。曾担任《Photo Net》(《照片网》)、《Happy 2 Days》(《快乐两天》)、《人与书籍》、《教保文库新书通讯》等杂志的专栏作家。著有《从书房到远方》《摄影,从广告中获取创意》《成为贤者的孩子们》等书。 季成(译者) 韩国学中央研究院现代文学专业毕业,凭借论文《韩中现代成长小说比较研究》获得文学博士学位。执教于北京体育大学冬奥培训学院,研究领域为比较文学、体育人文社会学。有《电影疗伤心理学》《马克思问我哪里痛》《为梦想奔跑:朴智星自传》《零起点韩语口语突破》等多部译著和教材。

旅行者的阅读精彩书摘 旅行,在乌托邦——古巴|《乌托邦》 很多人看过我的游记之后,都说我旅途中最有趣、最浪漫的故事发生在古巴。古巴有什么东西抓住了大家的心,令人为之神往?是切·格瓦拉的革命人生和传奇故事?是曾在此居住的作家海明威和他创作的《老人与海》?是世界顶级的棒球比赛?还是布埃纳维斯塔社交俱乐部中的古巴爵士乐?是莎莎舞和拉丁舞?钴蓝色的加勒比海和哈瓦那海滨大道?著名的古巴雪茄和朗姆酒?可以表达这个国家魅力和浪漫的事物岂止一二。由于航班安排,我先降落在了巴拿马,一天后再次起飞前往古巴首都哈瓦那。我也抑制不住内心的兴奋,哼着电影《乐满哈瓦那》 中老歌手演绎的唱段,就是电影同名原声专辑中的第五曲,那位曾经做过皮鞋匠的伊布拉辛·佩莱尔爷爷用感性的嗓音演唱的《两朵栀子花》(Dos Gardenias)把我带到了古巴。 海明威曾经来到这里生活,并展现了旺盛的创作欲,在旅途中读一读海明威的小说或者切·格瓦拉的评传应该是比较应景的,但我带上的却是托马斯·莫尔的《乌托邦》——很久之前就想读这本书,出发前它就已经“黏在手上”了。古巴的革命家们希望改良社会弊端,建立理想的社会,我想知道他们的思想与几世纪前谋求理想社会的人文学家有哪些异同。 古巴是世界上为数不多的社会主义国家之一。菲德尔·卡斯特罗领导古巴实现了民族解放,又引领人民走上了半个世纪的国家发展之路。全世界最活跃支持其他国家医疗活动的国家,古巴当属其一。苏联解体之后,粮食支援也随之中断,但古巴人民靠自己寻求到了解决之策,建立起了有机农业栽培体系,如今其成功的经验已成为诸多国家学习的榜样。社会支援体系的确立,使古巴的医疗、教育事业达到了极高水平。古巴是当今国际社会上前无古人、极具个性的国家。我对于古巴的了解大致如此,所以我带上了《乌托邦》这本书。 到达哈瓦那时正好是半夜,凌晨的哈瓦那热气还没有完全散去,但还是比想象的清爽。实际上,炎热是此前阻碍我踏上这片土地最重要的原因。搭乘出租车进入大型酒店林立的哈瓦那新区,四周的景象突然间明亮起来,我也感受到了城市的活力。出租车把我送到预订的住所,虽然已经夜里一点多了,我还是径直敲了门。为我开门的就是在古巴旅行者中颇有知名度的克拉拉大婶。 在克拉拉大婶家放下行囊,第二天我就开始了“哈瓦那巡礼”,从老城区的街道、博物馆、遗迹,逛到晚上必去的爵士酒吧。白天热得就像待在蒸笼里,人们纷纷躲在树荫下避暑,到了夜里大家走上海边的堤坝,享受着夜晚带来的清凉。大半夜走在外面没有一点儿危险的感觉,这里的夜晚景象,和隔海相望、多少令人有些忌惮的美国大城市形成了鲜明对比。 在炎炎烈日下寻得一片荫凉,喝着海明威最喜欢的莫吉托,我开始读《乌托邦》。原以为500多年前的著作会有些古板,没想到阅读得很顺畅,书的内容也很简单。作者托马斯·莫尔在《乌托邦》(该书全名为《关于最完全的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》)中与名为拉斐尔·希斯拉德的航海家相遇,倾听并记录下了后者航行到岛国“乌托邦”并在那里停驻5年的见闻。叙述者拉斐尔·希斯拉德是作者虚构的人物,他是探险家美利哥·韦斯普奇的船队中的一员,在他游历世界各国的经历中,对于乌托邦印象最为深刻,于是他将那里的地理、政治、经济、社会、文化等各方面的知识和故事娓娓道来。拉斐尔对乌托邦的描述如下: 这个岛国具有得天独厚的自然条件,远离大陆不易接近,最先占领这里的人将其命名为“乌托邦”。 岛上没有私有财产。岛民们每10年抽一次签,交换居住的房屋。 所有岛民无一例外从事农业生产,除此之外每人要再学习一种专门技术。 不存在酒馆、酒铺、妓院,没有任何可以堕落的机会。没有私密空间,人们都生活在他人的注视之下。 对各地物资储备进行调查,将盈余的物资转移到相对匮乏的地方。 没有货币制度,消灭金钱,消灭贪欲。 绝症患者或自行或借助他人寻求安乐死,以便从病痛中解脱,这是得到尊重的正确行为。 厌恶战争,遇上不得已开战的情况,用雇佣兵代替国民参战。 读着书中乌托邦奇妙的风土人情,自然会联想起我们现实社会的面貌。《乌托邦》中超越时代的预言有许多已经在现代社会中得以实现,但还有很多描述如今读来很是讽刺。以现代人的视角看来,乌托邦既是理想之国,又是奇异之地。书中否定私有财产,推行公平分配的理念可以视为社会主义思想的起源。乌托邦强调自然和俭朴的理念与大卫·梭罗的《瓦尔登湖》有思想上的重合: 对黄金的兴趣不应该被过高评价,应该让黄金、白银、宝石成为被嘲弄和蔑视的对象。 盛装打扮会使自己更加优秀的想法是典型的虚假快乐。做守财奴的行为与热衷打猎、沉溺赌博、爱好奢侈一样,都不过是虚假快乐。 应该有多样的宗教和完整的宗教自由,责难其他宗教的行为应该受到处罚。 在《乌托邦》中,也总能读到一些在现代人看来极端荒唐、可笑的习俗: 女方不管是处女或孀妇,须赤身裸体,由一位德高望重的已婚老妇人带去求婚男子前亮相。同样,男方也应一丝不挂,由一位小心谨慎的男子陪伴来到女方面前。乌托邦人对所有其他国家人民的极端愚蠢表示惊异。在选择今后一生苦乐所系的妻子这件事上,他们(异国人)掉以轻心,对女方全部评价的根据是几乎只有一手之宽的那部分,即她露出的面庞,而身体其余部分全裹在衣服里,这样,和她结成伴侣,如果日后发现什么不满意之处,就很难融洽地共同生活下去。 乌托邦的人在择偶时把“健康”当作首要标准,于是相亲的男女都要赤裸着身子坦诚相见,这一段究竟是莫尔和读者开的玩笑,还是在现实社会中确实有迹可寻,难以明确分辨。类似的叙述在文中多处可见,涉及地理、风俗、法律、刑罚、教育、外交、战争、宗教等国家生活的各个领域,莫尔向读者展示了他广博的人文知识和深邃的洞察力。虽然莫尔呈现了一套近乎完美的话语建构,但在叙述将要得出结论时却悄然离身,将评判的权利留给了读者们: 虽然在其他方面,他是一个有真才实学的人,对人情事理有着最渊博的知识,但我不能同意他所说的一切。可是我承认,乌托邦国家有非常多的特征,我虽情愿我们的国家也具有,但毕竟难以实现。 托马斯·莫尔本人即是一个传奇。他凭借渊博的学识和高尚的人格,在基督教徒中得到了圣人般的推崇;他对亨利八世等人的王权统治进行了毫不留情的批判,从不对非正义的王命卑躬屈膝。莫尔和同时期的哲学家伊拉斯谟在学问上可谓志同道合,所以《乌托邦》又可以被解读为对伊拉斯谟《愚人颂》的回答。当时,莫尔虽然暗示“乌托邦”只是个文字游戏,是“世间不存在的地方”,但实际上它所反映的正是一位知识分子对于当时社会的广泛考察与深刻思考。莫尔的文字与马基雅维利的《君主论》有异曲同工之妙,笔触虽然冷静而透彻,但还是能从字里行间体味到人性的温暖和热情。 在哈瓦那一口气读完《乌托邦》后,我去了圣克拉拉、瓦拉德罗、特立尼达等城市。手上没有其他书了,就望向窗外,阅读古巴平和的自然景色,这更令人愉悦。古巴的美是浪漫又迷幻的,会让旅行者分不清现实与梦境。即便是残缺的墙壁或废弃的建筑,在这儿也会成为别样的景致。浪漫的梦荡漾在碧蓝的加勒比海上,我在古巴见到的老人和孩童都有一副欢乐的神情。一到夜里,无论是小广场,还是咖啡厅,都进入了音乐和舞蹈的时间,懂得享受这种生活的人们自然地传递着欢声笑语。现在世界上大多数国家的文化消费主体是十几岁到二十几岁的年轻人,但在古巴好像并不是这样。美国小说家科马克·麦卡锡有部作品《老无所依》,而现实中“老有所依”的国家一定非古巴莫属。什么是理想社会或乌托邦,可能无法用经济指标和统计数据来衡量,但人们脸上的表情和自然表露出来的心理状态却能说明一切。古巴人民热情乐观,安居乐业,这样的国家或许就可以被称为“乌托邦”吧?当然也有人指出,这里还不算真正意义上的发达国家,古巴就像一枚硬币,在向旅行者展示它的两面。 乌托邦真的存在吗?还是和这个被作家创造出来的词汇一样,本属子虚乌有?每个人对于理想社会的认识和期待都各不相同,总之,托马斯·莫尔创造的乌托邦成为一个文学原型,出现在日后许多作品中,比如《格列佛游记》《消失的地平线》中人们都在寻找着理想的国家和社会。科幻小说经常通过假想的国家展开对现实世界的“反乌托邦式”批判,以获得未来性启示,从这个角度看,《乌托邦》也带有科幻小说的色彩,是迎来文艺复兴之春的人文学者兴致勃勃撰写的幻想文学,如此解读未尝不可。 离开古巴前一天,我不幸被狗咬了。“肇事狗”是克拉拉大婶家客厅里的小家伙,原本十分温顺。我没有招惹小狗,它却冷不丁扑向我的腿,被咬的原因至今都还是个谜。看来,即便在理想社会,在“乌托邦”里,有些事情还是无法避免啊。 流浪的人并没有迷路。——J. R. R. 托尔金 为什么那些想要真正了解世界的旅行者手上总拿着书? 【韩国当代文坛重磅作品】韩国超级畅销书,曾创下1小时售空上万册的奇迹! 【韩国天团EXO真诚推荐】EXO成员金钟仁KAI在“SBS2014歌谣大战”领奖现场,引用《旅行者的阅读》的经典文段“有些人的生活会成为他人的风景”,被称为“让金钟仁KAI铭记于心的书”! 【跟着名著去旅行】有一种旅行,是为了阅读而出发。 带一本书,去往文学大师的灵感生发地,走入小说世界,解构文学作品—— 在俄罗斯遇见陀思妥耶夫斯基,阅读《白夜》《罪与罚》; 在印度遇见维卡斯·斯瓦鲁普,阅读《贫民窟的百万富翁》; 在老挝遇见梭罗,阅读《瓦尔登湖》; 在越南玛格丽特·杜拉斯,阅读《情人》; 在澳大利亚遇见扬·马特尔,阅读《少年Pi的奇幻漂流》; 在日本遇见三岛由纪夫,阅读《金阁寺》; 在摩洛哥遇见保罗·柯艾略,阅读《牧羊少年奇幻之旅》; 在土耳其遇见奥尔罕·帕慕克,阅读《我的名字叫红》; 在古巴遇见托马斯·莫尔,阅读《乌托邦》; 在玻利维亚遇见埃内斯托·切·格瓦拉,阅读《摩托日记》; 在阿根廷遇见豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,阅读《博尔赫斯全集》; ……持书前行。 【纸上人文纪录片】展览级影像,展现现实生活中的文学图景 内含大量珍贵的人文风格影像作品,全彩印刷;作为对众多文学作品的影像补充,给予读者很棒的视觉满足!