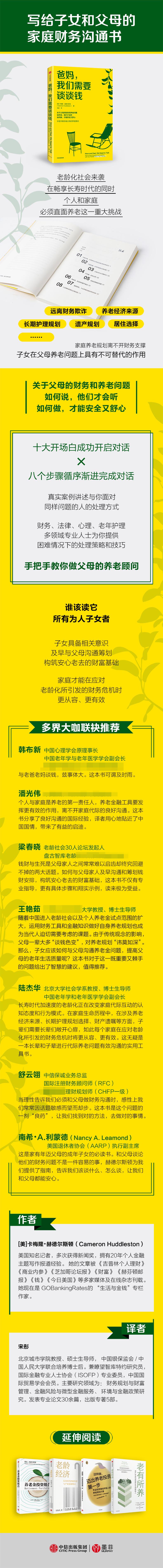

出版社: 中信

原售价: 69.00

折扣价: 44.20

折扣购买: 爸妈我们需要谈谈钱

ISBN: 9787521753097

宋彤,北京城市学院教授、硕士生导师,中国银保监会/中国人民大学联合培养博士后。兼瞭望智库特约研究员,国际金融专业人士协会(ISOFP)专业委员,中国国际贸易学会会员。主要研究领域为:财务规划与财富管理、金融风险与微型金融服务、环境与金融政策研究。发表专业论文30余篇,出版专著5部。

推荐序 与老爸老妈谈钱 刚拿到出版社发来的书稿时,望文生义,以为是本讲理财的书。仔细阅读后发现,这其实是一本亲子沟通书,讲如何与晚年父母沟通财务问题。 古今中外,人类社会共发展出个人中心、社会中心、自然中心与宇宙中心四类自我。每种自我下人际沟通模式与禁忌不同。虽然亲子沟通的禁忌不多,但大家肯定都体会过儿时问父母自己如何来到这个世上,成年后跟父母谈遗嘱、钱和死亡等时候那种自觉或不自觉的尴尬。从这个意义上来说,这本书可谓及时雨。浏览之下觉得,与老爸老妈谈钱,兹事体大,理由如下。 必要性 公民社会的无奈是必须与时俱进,要不断学习新技术,既有过程(需要处理细节)问题,又有原则方向(必须)问题。移动互联时代,线下、线上相关事务的处理成为日常,很多时候都需要我们做出正确的选择,避免为犯错误交学费。亲子关系中,钱最现实,避不开,财产更是遗嘱的主要实质内容,因此,亲子间沟通财务问题自然很有必要。 普遍性 随着社会发展,人口老龄化加速,老年人和高龄老人(尤其因失忆等致残)的绝对数量与相对比例都在不断增加。对于大多数独生子女家庭和大部分50 后、60 后、70 后、80 后、90 后来说,如何为养老预备资金,是严峻的现实挑战,其现实意义重大,难以回避。 重要性 中国处于从宗族社会向公民/ 家庭/ 社区社会转型的过程中,养老问题要兼顾亲情慰藉与经济赡养。我国《老年人权益保护法》明确规定家庭赡养老人。长期照护、医药治疗、丧葬事宜、遗产处理及其他可能后果将是每个家庭不可避免的议题。与其等老爸老妈缺席时再谈,何如早谈? 困难性 当前,高龄老人的情绪问题、认知问题、意志问题(老小孩)和文化相关忌讳比较普遍,何况从娃娃时期就开始养成的不平等亲子动力学给了老爸老妈无穷的(心理优势)权力来拒绝开启此类谈话。要突破这种普遍的沟通障碍,实际上须从娃娃抓起。今天的成年子女需要克服困难,兼顾有效、无碍、信任、公平、正义,至少让沟通不至成为当下或未来的禁忌。 紧迫性 与父母沟通财务,可以防患于未然,提早规划和安排,在老爸老妈心身状态尚健康时甚至带病生存期完成最好。 可行性 与父母沟通,要兼顾亲子沟通动力模式的共性与差异性,基于换位思考、现状,以及家中当事各方的关切、痛点,找到老爸老妈能接受的切入点、话题展开。 儒家传统教育默认的士农工商次序,在后现代社会西方文化主导的全球化时代出现了逆向排序。这本书虽然是作者基于西方社会文化总结的一系列个案、应对建议,但对今天的中国家庭来说也有参考借鉴价值,是有用的,因为中国现代化的方向不可逆转。然而,基于个人中心自我社会的经验应用于中国时要特别小心,因为中国人从来不是从个人角度考虑问题,乃从家庭角度考虑问题,尤其是沟通效果、有效沟通的拦阻、孝顺核心等方面跟西方文化的根基不一样。尽管在类似亲子关系里,经济议题同样不可避免。何况,中国文化重在从善、从亲情、从孝、从顺的基本出发点开展沟通,包括不可避免的经济沟通。然而,作者基于法律程序、公民权利的写作注定难以兼顾,我们就要提一提,至少我要提一提。就是把老人当老人,其他事儿其实“太公在此、百无禁忌”。现在常常是个人中心自我下的不信任、猜忌,包括自私,造成养儿不防老等现实;也是社会中心或者关系中心的中国社会弱化以后,个人中心抬头带来的必然后果。 与我们最爱的长辈父母做最好的告别,就是跟老爸老妈沟通财务问题,谈这些涉及财产的身后事。 是为序。 韩布新 中国心理学会原理事长 中国老年学与老年医学学会副会长 国家老龄委首届专家委员会委员 中国科学院心理研究所二级研究员 中国科学院大学心理系岗位教授 译者序 幸福的父母,家家相似。 不幸的老人,各有不同。 安享晚年,根本不只是钱的事儿,但钱也确实是个事儿。 我们父母的养老钱够吗?父母什么时候需要长期护理,谁来护理?何种情况下父母应该与我们同住?父母更适合去养老社区吗?紧急情况下谁有资格帮助父母决定医疗方案?高龄父母的养老金账号和密码是否需要交给子女保管?……各种想到的或没有想到的问题。 做子女的,原本认为自己孝心满满,为父母考虑得颇为周密,原本以为一些问题会自然而然随着时间解决……可是,并没有。养老的诸般事儿,反而随着父母年事渐高,没问题变成有问题,小问题变为大问题,小困难成为大负担。不仅如此,常常是我们自信地为父母安排,却并没有换来他们真正的舒坦和放松。 家家有老人,人人都会老。长寿时代下,每个人都应该拥有多段式人生。但现实的问题是,可能很多老年人正在被孤独、远离社会或是操心家事,甚或被慢性疾病所困扰。 亲人渐渐老去是个不可逆的过程。父母的安好至少是身体、精神、心理、亲情、财务等多个维度的安好。养老规划,也由此成为家庭理财规划中最复杂、最具专业挑战的部分之一,具有不可重来、不确定性高、极度个性化等特点,以致业内流传着“养老无行家”的说法。 他国他人有没有些许经验可供我们参考?这里,我真诚地向你推荐这部颇受美国家庭欢迎的理财沟通书。 请注意!这本书并不是教我们如何去为父母制定养老规划的,而是要让我们尽早认识到与父母开启关于他们晚年财务问题的谈话的重要性。 你可能会想:嗯?我们与父母相处几十年,难道和父母谈话这件事还值得大书特书?! 事实上,大量实践表明,与父母就他们晚年的财务情况进行有效沟通,比想象的要困难得多。 为了提供更优质的中文译稿,我与作者赫德尔斯顿成为电子邮件往来的朋友,讨论就财务问题进行沟通的实用性方法。 赫德尔斯顿和我有很多共同之处,我们都是深爱母亲的女儿,都拥有超过20 年的理财实务经验,还一直笔耕不辍。 如果,我们就这样自然地认为,这本书是赫德尔斯顿与父母在养老财务沟通方面的成功经验总结,那就错了。 这本书的缘起,恰恰来自作者对自己的失败的反思。赫德尔斯顿因缺乏经验、心存侥幸、备感压力、知识盲区等原因,一拖再拖没有与母亲尽早进行沟通,结果是一方面给自己带来许多烦恼,另一方面让母亲也遭遇不必要的痛苦。看到作者真情实意地为之懊悔时,我的内心被深深触动。 养老涉及生活的方方面面,即使是满怀爱心的专业人士,在面对来自父母晚年的挑战时,仍然是猝不及防、顾此失彼。把这些捉襟见肘的狼狈记录下来,认真地加以分析解决,也许,才是专业人士对于面临同样困境的人们的专业贡献。 那么,上述这些只是作者赫德尔斯顿独特的个人人生体验吗? 非也。如果浏览赫德尔斯顿的个人网站,你会看到随着越来越多的世界各地的人们遭遇同样的问题,赫德尔斯顿频繁地受邀前往各金融机构、社区分享与父母沟通养老财务问题的经验。赫德尔斯顿这样的专业人士,在帮助众多困扰满满的成年子女解决问题时,提供了某些可供参考的方法。 从社会角度看,老龄化是大多数国家都避不开的问题。美国步入老龄化社会已近70 年。整体来看,美国有更长的时间、更充裕的资源来解决老龄化问题。但是,美国居民家庭依然面临层出不穷的诸多养老困扰。 赫德尔斯顿的书一经出版,在美国社会引起很大反响。她所遭遇的问题,在很多家庭都有出现。人们开始意识到,即使有较完备的法律法规和社会服务体系,子女与父母之间尽早进行有效财务沟通,对于父母安享晚年也非常重要。而到底该如何进行沟通,成年子女如何才能更好地帮助父母安度晚年,这本书的作者给出了切合实际的、有效的策略指南。 中国是世界上老龄人口最多的国家,规模庞大的老龄者如何实现最美“夕阳红”,是一个事关“老有所依”的重大课题,其中有很多现实的问题有待解决。 近年来,面对老龄化带来的“银发浪潮”,多地推出规划措施,积极探索养老服务新方法。不过,无论有怎样的创新方法,子女在父母安享晚年这件事上都发挥着不可替代的作用,子女需要主动开口与父母沟通养老问题。 为了使这本书能更好地服务中国读者,发挥好实用指南的作用,在翻译过程中,我尽力追求在保证养老规划的专业准确性基础上,结合中国人的家庭文化传统和语境,将作者的文字转化成中国读者所能理解和体会的表达方式。我还尝试在自己承担的北京市教育科学“十四五”规划课题中,让在校大学生运用书中提供的方法策略,结合中国优秀传统文化中的财商元素,进行家庭日常财务沟通,成功推动大学生与爸妈“谈钱”,并参与“理财家务事”,激发了同学们的学习兴趣,提升其理财沟通能力,扩展他们解决养老问题的国际视野,深受家长好评。 希望他山之石能为我们带来有益的启发,期待本书能为更多中国家庭的养老亲子财务沟通提供借鉴。 父母之爱子,则为之计深远。 子女爱父母呢?帮父母安度晚年。 愿天下父母生活幸福。 宋彤 2023 年初春 (1) 老龄化社会来袭,在畅享长寿时代的同时,个人和家庭必须直面养老这一重大挑战。家庭养老规划离不开财务支撑,子女具备相关意识,及早与父母沟通筹划,构筑安心老去的财富基础,家庭才能在应对老龄化所引发的财务危机时更从容、更有效。 (2)全面系统,从养老经济来源到长期护理规划,从居住选择到财产遗嘱,不仅分析阐述了沟通的重要性与必要性,更有切实可行的方法指引,从开场白策略到沟通的具体步骤,从注意事项到沟通原则,几乎涵盖沟通前后的各种场景和可能遇到的问题。 (3)可读性强,丰富的案例,让我们可以从成功者那里借鉴经验,从失败者处吸取教训,更容易学习掌握沟通的方法。 (4)知名老年心理学家、中科院心理研究所韩布新教授作序,中国银行业协会原专职副会长潘光伟、盘古智库老龄社会研究院首席专家梁春晓、中国社会科学院大学教授王艳茹、北京大学社会学系教授陆杰华、养老规划专家舒云翎等联袂推荐。