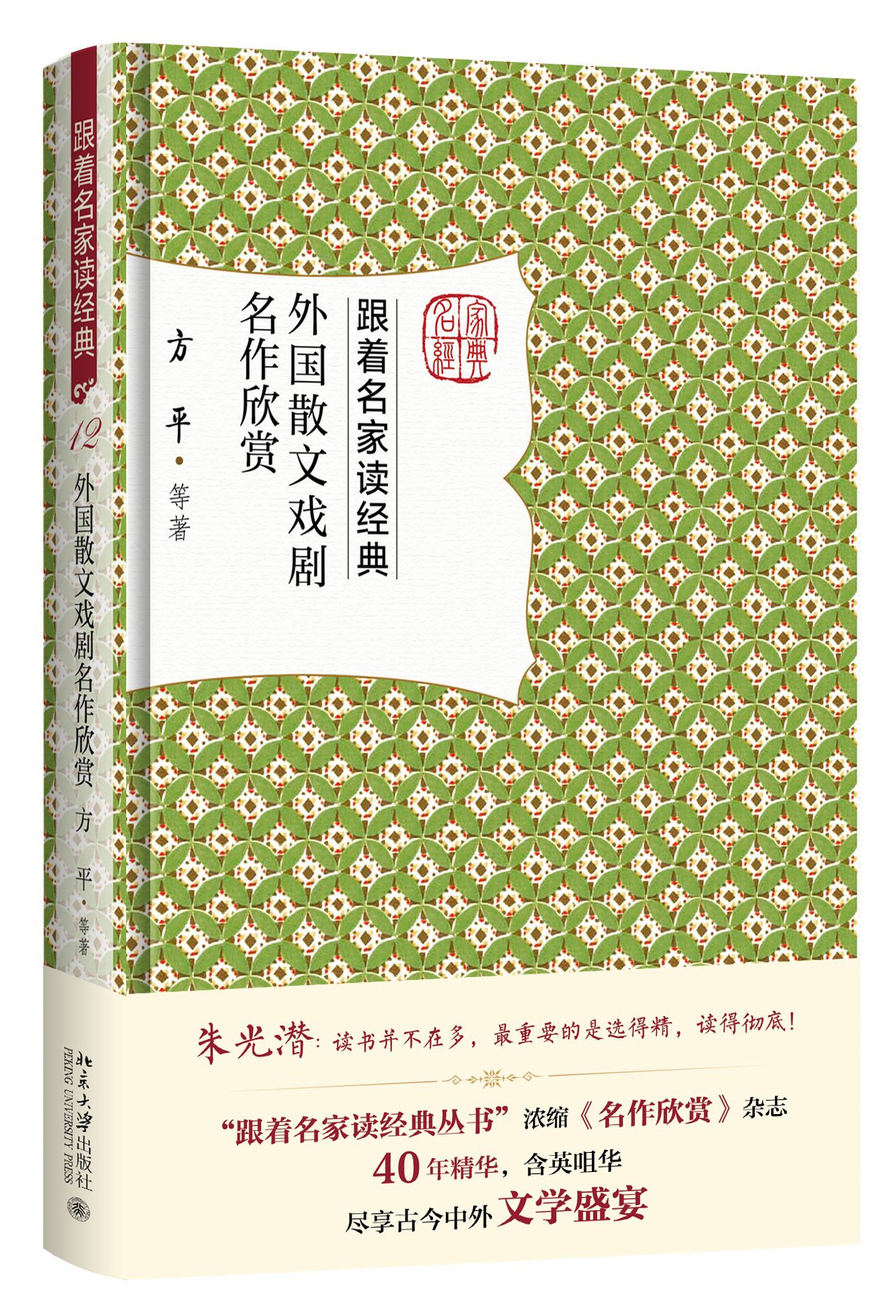

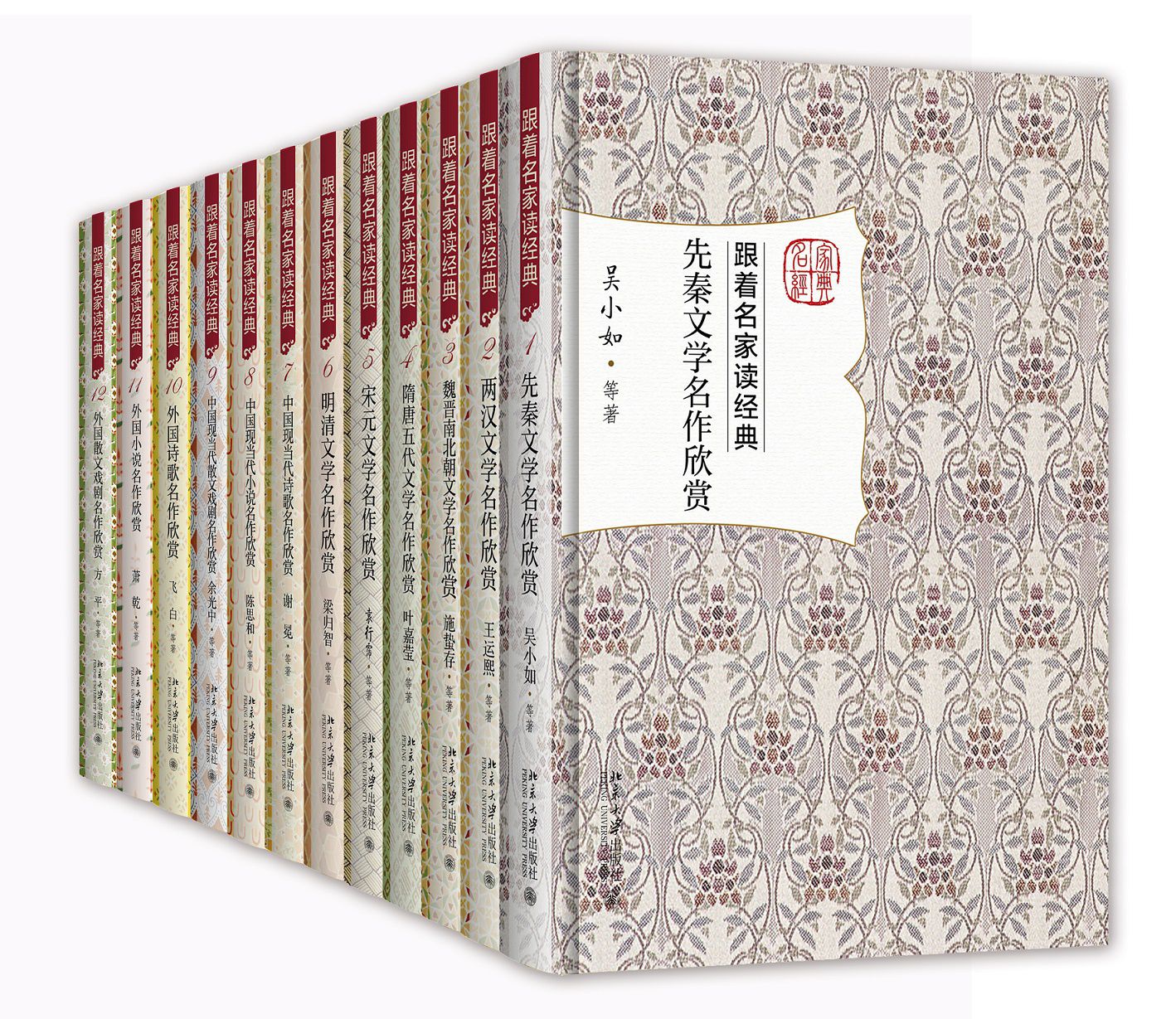

出版社: 北京大学出版社

原售价: 48.00

折扣价: 31.20

折扣购买: 外国散文戏剧名作欣赏(精)/跟着名家读经典

ISBN: 9787301284780

方平,原名陆吉平。1949年以后,历任上海文化工作社、上海文艺联合出版社、新文艺出版社、人民文学出版社上海分社编辑,上海译文出版社外国文学编辑部主任和学术委员,上海师范大学客座教授,同时担任中国莎士比亚研究会副会长等社会职务。

外国散文戏剧名作欣赏 言简意赅而又丰盈饱满 读蒙田随笔《热爱生命》 钱 虹 推 荐 词 《热爱生命》是可以代表蒙田随笔的思想境界和艺术风格的作品之一。它篇幅短小,全文寥寥数百字,文中也无“语不惊人死不休”的霸气和张狂,却言简意赅地道出了作者对于生命和生活的独特理解、深刻感悟和“自得其乐”的处理方式。 《热爱生命》是16世纪法国思想家、散文家蒙 田(1533—1592)的随笔之一。随笔,在西方文学中,称作“Essay”,它比纯粹的散文包容性更广,也显得更随意自如,更不拘一格。蒙田生前喜欢把他的读书心得、旅途见闻以及日常感想等等记录下来,日积月累,汇成了《随笔集》。1580年,蒙田的两卷《随笔集》(也有译作《随感录》的)问世。1588年,作者对《随笔集》一、二卷进行修改增订,并出版了《随笔集》第三卷。此后,直至1592年辞世前不久,蒙田仍孜孜不倦地继续修订其著作。他去世之后的1595年,《随笔集》第三版问世。 蒙田的三卷本《随笔集》共107章,各章之间长短不一,作者有意使其结构自然松散,并不求其彼此连贯和勉强统一。蒙田随笔的内容广博而庞杂,可谓包罗万象,无所不谈。尤其是他在展示自己渊博的书本知识的同时,常能结合个人的生活经验融会贯通,从而形成蒙田随笔独特的思想和艺术风格,并对后来的一些西方散文家,如英国的培根、兰姆,法国的卢梭等人,都有过一定的影响。 《热爱生命》便是可以代表蒙田随笔的思想境界和艺术风格的作品之一。它篇幅短小,全文寥寥数百字,文中也无“语不惊人死不休”的霸气和张狂,却言简意赅地道出了作者对于生命和生活的独特理解、深刻感悟和“自得其乐”的处理方式。一开头,他告诉读者:“我对某些词语赋予特殊的含义。”他举“度日”为例,谈在不同的气候条件下自己的思想态度迥异:天色不佳时,将“度日”看作是“消磨光阴”;而风和日丽时,却是在慢慢赏玩、领略美好的时光。作者的“度日”,既有“消磨”,也有“赏玩”。由此,他为自己,也为读者归纳出一句饱含哲理的人生座右铭:“坏日子,要飞快去‘度’,好日子,要停下来细细品尝。”接着,作者便谈众多“哲人”以为生命无足轻重,犹如一件苦事、一件贱物一般将它打发、消磨,而自己的生命观与之恰好相反:“我却认为生命不是这个样的”,“它值得称颂,富有乐趣,即使我自己到了垂暮之年也还是如此。我们的生命来自自然的恩赐,它是优越无比的”。他还援引古罗马哲学家塞内加的一句名言,将那些不珍视人生,不热爱生命,却将全部希望寄托于来世者,称作“糊涂人”。至此,本篇“热爱生命”的题旨已凸现无疑。 然而,接下来作者却将笔锋一转:“不过,我却随时准备告别人生,毫不惋惜。”刚刚向读者表白,生命“值得称颂,富有乐趣”,现在却说“随时准备告别人生,毫不惋惜”,是否自相矛盾呢?其实不然。作者紧接着就坦率直言:“这倒不是因生之艰辛或苦恼所致,而是由于生之本质在于死。”读到这里,令人豁然开朗,有生就必然会死,生死相依相随,“因此只有乐于生的人才能真正不感到死之苦恼”。只有对生命大彻大悟、将生死看得如此坦然的智者,才能真正做到“热爱生命”。蒙田,正是这样一位 “热爱生命”并“享受生活”的智者,他用充满智慧和哲理的平实话语,谱写了一曲“丰盈饱满”的生命的赞美诗。 我是谁? 理查二世的失落感 方 平 推 荐 词 代表着上帝的意旨统治人间的国王,落到了被扔泥土、扔垃圾的地步,而一向至高至尊的他却“只是抖一抖身子,把沙泥抖下来”,可怜巴巴地忍受着这一切侮辱,这可是惊天动地、日月无光的人间变异啊。 莎士比亚作为英国最伟大的剧作家,他宏伟的创作 生涯起始于英国历史剧,而且初试身手,拿出早期习作,《亨利六世》(上),就受到欢迎。伦敦的观众怀着浓厚的兴趣观看着舞台上以鲜明的形象、生动的情节,扮演着祖国历史上英雄人物轰轰烈烈的事迹,宣讲着民族兴衰安危的转机和鉴戒。莎翁为他的观众先后写下十部历史剧,其中尤其值得注意的是在他进入(或即将进入)创作丰收期写下的首尾相接、构成四联剧的《理查二世》、《亨利四世》上下编、《亨利五世》(1595—1599),它们被公认为莎翁在历史剧领域中成就最高的代表作。 在舞台上,这四联剧从陷于四面楚歌的理查二世被迫逊位,到扬威海外的一代雄主亨利五世和法国公主联姻,贯穿着二十多年戏剧时间(1398—1420);这风起云涌的二十多年,在英国历史上正好处于一个从中世纪走向近代史的骚动的变革时期。欧洲中世纪的社会结构建立在以阶梯形为模式的封建等级制度上,每个人的社会地位在他出生之前就被规定好了。这井井有条、自上而下、等级森严的社会体制是用阶级之间不可逾越的鸿沟来保证的。贵族和贱民之间划出了一条不平等的阶级鸿沟,而君臣之间的上下尊卑的界限更是天经地义、神圣不可侵犯。 中世纪封建制度的政治思想、伦理观念,千丝万缕又根深蒂固地和基督教会的神学思想纠结在一起,笼统着一圈神圣的光彩。理查二世深信不疑,戴在他头上的那顶金光灿烂的王冠是受之于天,蒙受着上帝的祝福。他越是陷入政治困境,这君权神授的封建思想在他的头脑里越是剧烈膨胀;他本人代表着上帝的意旨统治这人间的王国,因此他的权威是至高无上的,任何人世的力量动摇不了它一丝一毫。他像痴人说梦般把幻想当作信念,把希望完全寄托于奇迹的出现: 哪怕波涛汹涌的大海,也休想 冲洗掉君王头上的圣膏,要知道 当初抹上这圣膏,有上帝的许可, 上帝所挑选的君临人世的代表, 世俗的凡人休想能推翻! 布林勃洛克胁逼着部下举起刀来! 指向我黄金的宝座;有一个叛兵, 上帝便派遣一个荣耀的天使 去卫护他选中的理查。天使上阵了, 那不堪一击的凡人就纷纷倒下了—— 苍天是永远守护正义的一方啊。 (第4幕2景) 理查二世出现在英国历史舞台上时,漫长的欧洲中世纪快要走到它的尽头了。他可说是代表中世纪封建秩序的最有典型意义的最后一位国王了。他是末路英雄。然而封建专制制度万古不朽仍然是他的迷恋、他的好梦,因此他的被迫退出历史舞台显得格外可悲了。 理查绝没有觉察到在他的统治下,城市手工业、市场贸易已日趋活跃,新兴的市民阶层逐渐在形成、壮大,而且终于显示出了他们是一股不容轻视的初生的政治力量。本来是固定不变的封建王国的政治格局现在发生了微妙的变化,这是理查所意识不到、不愿看到,而且是不能接受的。他曾经用极端厌恶的口气说到被他放逐的布林勃洛克公爵“一心想讨好平民百姓”: 仿佛要钻进他们的心底去博取 他们的好感,不惜贬低了身份, 一团和气地打躬作揖,也不怕 在奴才们身下浪费一叠连的敬礼, 有意用微笑去取悦那穷苦的手艺匠…… 他会向卖牡蛎的贱丫头挥帽敬意, 两个赶大车的说了声:“上帝保佑你!” 他慌忙躬身弯腰的献上了答礼, 连身说:“多谢啦,同胞们,我亲爱的朋友!” (第1幕4景) 处在社会底层的市民阶层,正不断地在经济领域中显示出他们的活力,为了谋求有利于自身发展的一个安定的局面,他们在政治领域中不再永远扮演一个不开口的哑角了。一部分有政治头脑和野心的贵族阶级为了争取民心,扩大自 己 的 政 治 势 力 , 开 始 懂 得 有 必 要 放 下 贵 族 的 煊 赫 的 架势,披上带有“民主”色彩的外衣来装扮自己;他不再是两眼朝天,那么不可接近了。被理查描绘得不堪入目的那一幅画面,让我们从中看到了历史性的变化。布林勃洛克以公爵之尊,又是王亲国戚(国王的堂兄弟),不惜自贬身价,向平民百姓(理查称之为“奴才们”)躬身弯腰,挥帽致敬。瞧,树立在贵族和平民间的阶级壁垒不再是那么森严了,在公开的场合甚至可以用“朋友”、“同胞”相称了。 眼看政治野心就要实现了,理查二世已成了他的笼中之鸟,趾高气扬的布林勃洛克(明天的亨利四世)骑着骏马,进入伦敦京城,受到市民的夹道欢呼;即便这样,对于这位即将举行加冕典礼的新国王继续保持“民主”色彩的姿态,还是必要的,只见他满脸春风,摘下帽子—— 向左又向右,忙个不停地点着头—— 把头低得比高傲的马头还低, 他这样答谢道:“多谢各位了,乡亲们!” 就这么一路走,他一路连连地打招呼。 仿佛有意在作一次民意测验似的,骑着马,跟随在后面而来的是那个头上失去了王冠的理查。这一前一后的对比再没有那样触目了:伦敦市民个个怒目而视,听不到有谁为欢迎他重返京城而发出一声欢呼,只有泥土、垃圾从高高的窗口纷纷地“冲着他神圣的脑袋一把把地扔下来” ①。 ① 理查的含垢忍辱,以及有关布林勃洛克笼络民心的描述见第5幕2景,都是有史实为依据的。 代表着上帝的意旨统治人间的国王,落到了被扔泥土、扔垃圾的地步,而一向至高至尊的他却“只是抖一抖身子、把沙泥抖下来”,可怜巴巴地忍受着这一切侮辱,这可是惊天动地、日月无光的人间变异啊。 伦敦小市民的自发行动,实际上也是在向那似乎是神圣的、永恒的、阶级森严的封建旧秩序扔泥土、扔垃圾,在这一幕历史性的场景里,以国王为总代表的封建制度黯然失色了,成为被嘲弄的活靶子了。 这时代的大动荡、大变化,在理查的凄迷惶惑的内心世界也同样地反映出来。戏剧开始,理查高坐王位,众贵族两边侍立,何等荣耀威严;他的意旨就是不可抗拒的命令,他一开口,两个公爵立即被同时驱逐出境;王叔一死,理查又只消一句话,不管有理没理,立即把老公爵的采邑、金银财宝全部攫为己有,彻底剥夺了他儿子的继承权。另一位王叔忍不住劝谏道:剥夺了做儿子的名分的继承权,也就是破坏了—— 世世代代的传统、成规和惯例, 那明天也不必衔接着今天而来了; 你不会是你了,你怎么会成为国王的—— 还不是凭父子相传、世代继承吗? (第2幕1景) 世代相沿的传统、法规,是立国的根本,封建社会的基石;理查之成为理查王,还不是凭父子继承?要是这封建大法被任意破坏了,后果将不堪设想。这忠告是有远虑的,说中了要害的;正在放逐中的布林勃洛克果然以讨回他的继承权为由,理直气壮地立即从海外赶回,踏上本土,起兵反叛。 可是理查却一意孤行,只知道他是国王,自有国王的特权,在受他统治的王国内,可以为所欲为,不受任何约束。他自食恶果,陷入了众叛亲离的困境后,还是只想着他是万人之上、受命于天的君主。 一旦他被赶下王位,被迫交出了王冠,光景陡变;他 一落千丈,不知身在何方,立足点都没有了:“我算得什么 呢?什么也不是。”像一颗游离在封建秩序的轨道之外永远 失去了归属的流星,他心中一片茫然,发出了这样的哀鸣: “我没姓,没头衔,连我在受洗礼领受的名字也被人篡夺 了。”“如今不知道该用怎么个名字来称呼我自己。”他揽 镜自照,甚至不认得自己的脸了;他愤然地把镜子摔碎于 地,不承认映照在镜子中的是自己的一张脸。 ①11 在封建社会里,各人头上都有一方天,展开在他脚下的 人生道路,从生到死,都是规定好了的。人人各就其位,各 得其所;每个人都属于他的阶级、他的集团,都必须尽他的 本分,扮演好他的社会角色。再没有谁比理查更善于扮演他 的角色了,一言一行都打上了专制君主的印记(可惜扮演得 太过分了)。现在,他的王国拱手让人了,戏唱完了,角色 不存在了。他所有的只是一颗空虚的心灵和茫茫然的失落感。 在中世纪的封闭性的世界里,不容许有谁游离于集团 之外,滋生灰暗的空虚感、失落感,这是和正统的封建思想 浓缩《名作欣赏》杂志40年精华 含英咀华,尽享古今中外文学盛宴 名家云集,群星璀璨,泽被几代读者 作者阵容强大:萧乾、周汝昌、施蛰存、萧涤非、沈祖棻、李健吾、程千帆、袁行霈、吴小如、叶嘉莹、余光中、谢冕、柳鸣九、陈思和……