出版社: 五洲传播

原售价: 33.00

折扣价: 18.48

折扣购买: 中国房子/中国元素系列丛书

ISBN: 9787508515175

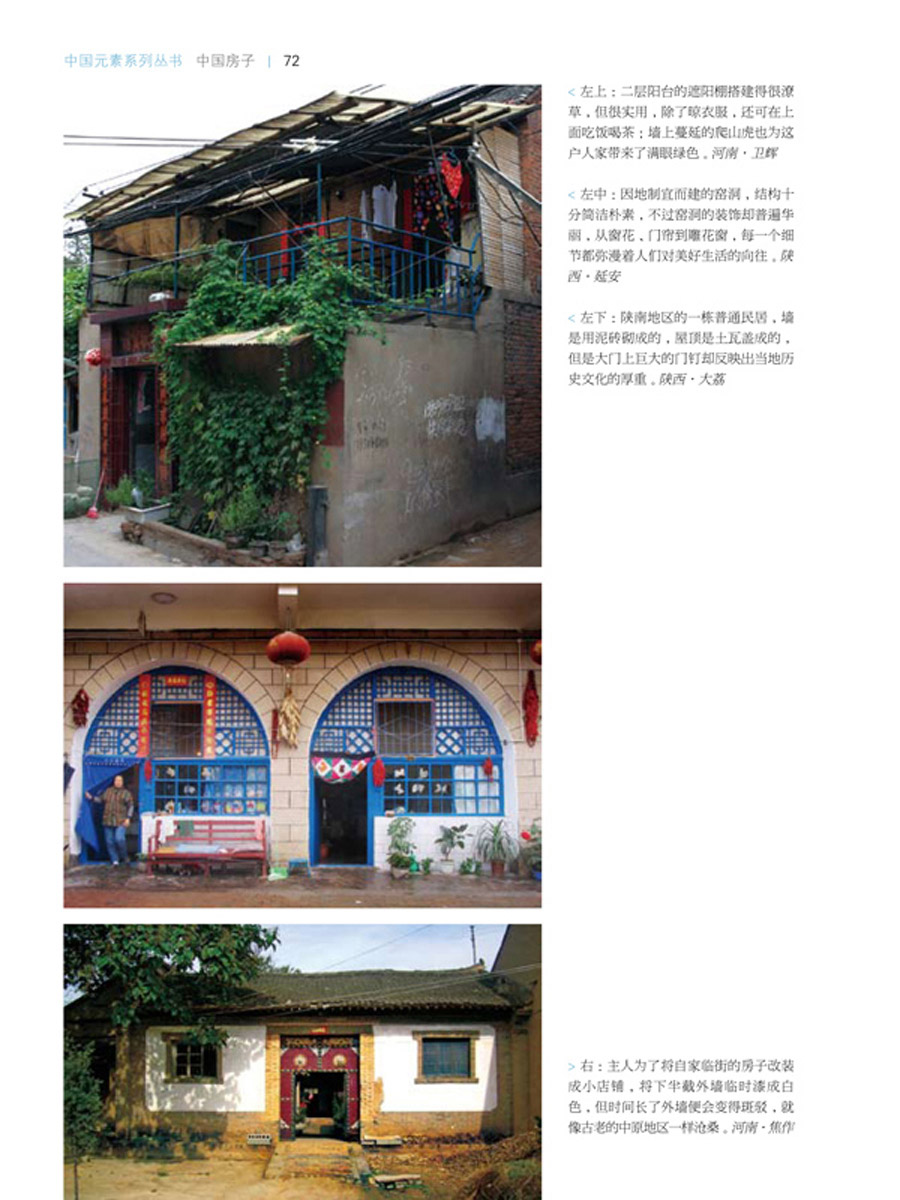

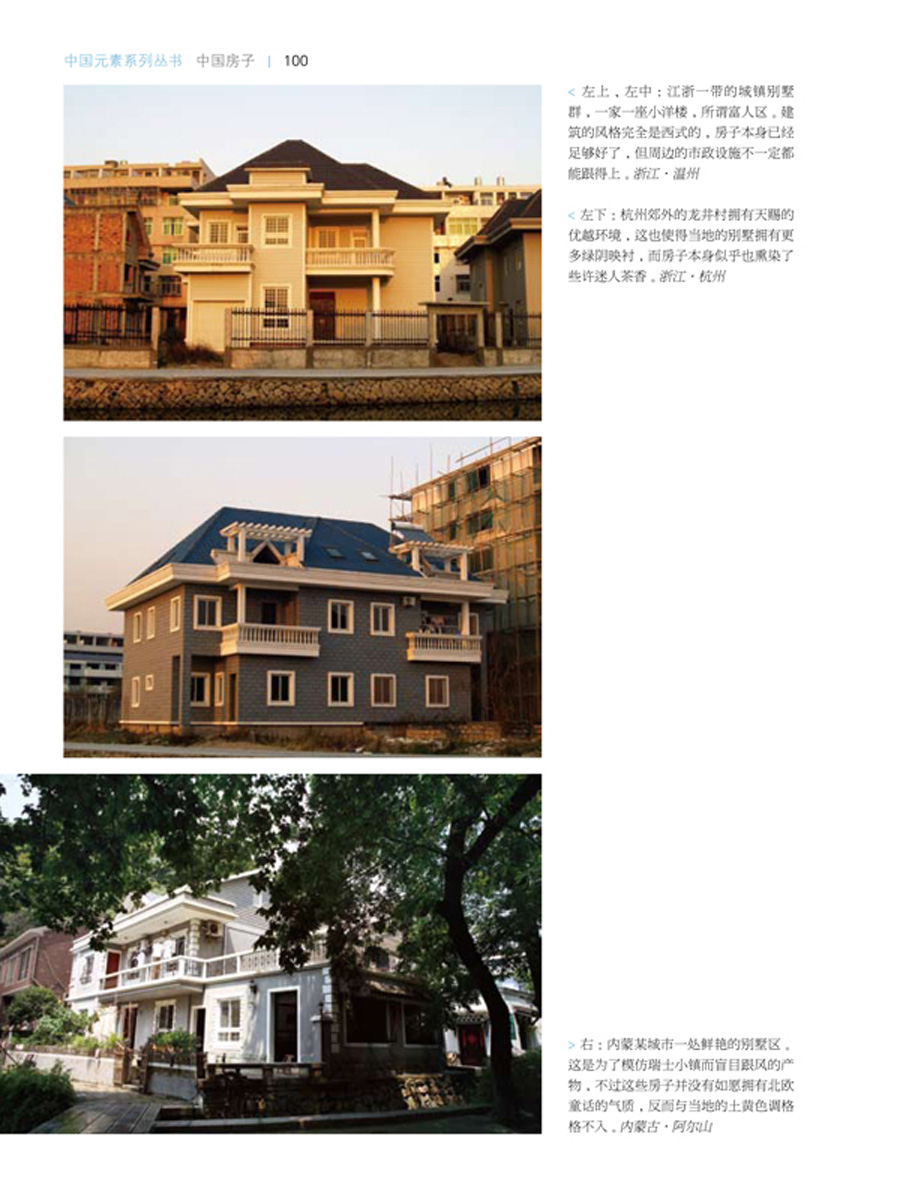

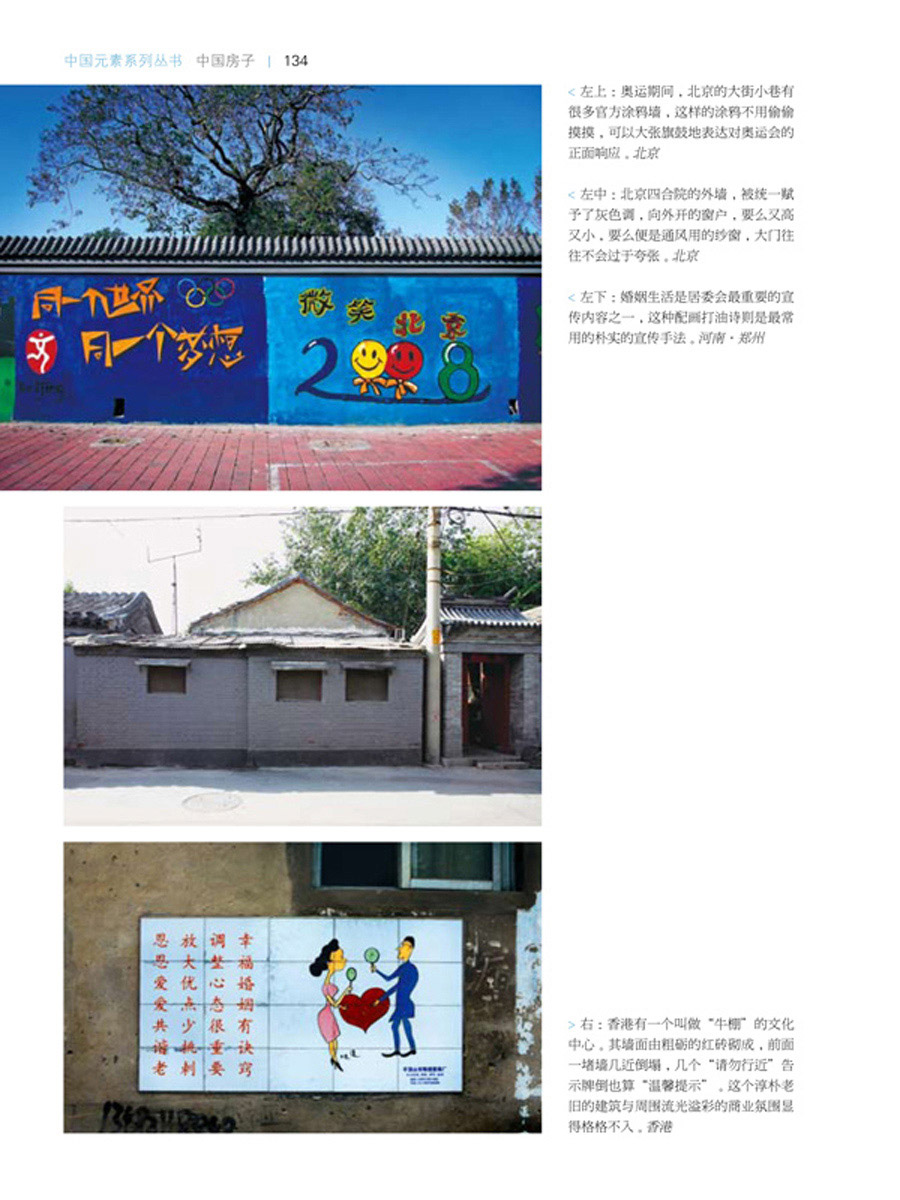

几乎每一所房子,都似乎被贴上了表明身份的标签。除了人们生活起 居的住房之外,城市乡镇建筑的大多数都是公共空间,精致豪华的有之, 简陋粗糙的也有之,人们就在这些公共空间里工作、生活以及娱乐。不同 功能、不同地域、不同年代的房子,往往有着各自独特的造型结构和外观 特色。那些名不见经传的房子,不仅仅是国家政策、经济水平以及人们的 品位趣味的直接反映,更包容着当代中国社会的百态人生。 政府机关是每个地方最为主流的工作单位,当一名公务员是当下中国 示土会理想的职业之一。即使没有看到单位门牌,要辨认政府机关的办公 场所也不是一件难事,在一些地区,政府机关是当地最气派的建筑之一。 确实,一些地方的政府大楼,都是极尽豪华,繁复的传统建筑风格很受欢 迎;也有一些观念较为开放的地区,大胆借鉴西方的建筑风格,“罗马柱 ”便被应用得很广,最为极端的例子是有个镇政府机关大楼几乎完全照抄 白宫的外观而建,受到坊间非议。各地大多数的政府机关建筑还是朴素平 凡的,不少乡政府都是一室多用,老百姓进门也没有那么多繁琐的手续。 在一些闭塞的山区,甚至还有流动的政府机关,在空地上支两张桌子、挂 起国徽就是法庭了,很简陋但很感人。 在各种各样背景的工厂取代国企的一枝独秀之后,中国现在拥有的工 厂数量可能没有任何一个国家能及,从珠三角到长三角再到环渤海商圈, 大大小小的工厂遍布这些地区的每一个城镇街区。从中国一所所工厂大门 流出去的产品,几乎遍布全球的每一个角落,尤其是那些与人们生活紧密 相连的物美价廉的小商品,在某种程度上已经成为中国的代言形象,潜移 默化地影响着这个世界。新兴的工厂与传统的国企从外观上便有很大的不 同,其造型更加简洁,材料更加轻便。企业家可能很快就建起一家工厂的 厂房,然后迅速投入生产。中国在世界上著名品牌的比例仍然很小,更多 的是无数默默无名的工厂,日夜开工生产着默默无名的产品或代工做贴牌 产品。在迅速发展的经济环境中,中国的工厂尚未积累起一个有历史沉淀 的企业文化体系,厂房的设计语雷很难顾及建筑美学的定义,大多数的工 厂建筑简单而实用。 改革开放后,人们可以通过努力,使生活变得更好,中国人便将大部 分精力花在工作上,娱乐的形式也就屈指可数。打扑克打麻将是最常见的 方式,而出门去看戏看电影,几乎成了被人们遗忘的娱乐。乡镇的戏台, 逢年过节仍然有草台班子在演一些木偶戏,但吸引的观众只剩下寥寥几个 老人,平时戏台总是一片空荡荡。至于电影院,在上世纪八九十年代曾经 容光满面,在集体陛电影娱乐的黄金时代,每个城镇的影剧院都是本地最 豪华隆重的建筑,那种荣耀几乎可以跟欧洲小城里的教堂所享有的地位相 媲美。但随着录像厅的逦地开花和VCD、DVD带来的“家庭影院”概念的普 及,电影院的观众骤减。很多城镇电影院要么改作它用要么拆除了,幸运 留下来的电影院也是一副斑驳的、落寞的表情。其实,城市还是需要电影 院的,年轻人需要这个美好的约会场所,更重要的是没有什么能替代那种 只有在影院里才能的观影感受,在一个漆黑空间,跟随着电影情节,与许 多陌生人—起同悲同喜。 以前的影剧院大都设置在城镇的中心,但现在城镇的中心却是以商场 为主。一座普通城镇最古老的购物中心往往叫“百货大楼”,几乎什么都 有卖,但是这种老旧杂货铺,慢慢丧失了吸引力。而那些新潮的大型商场 、商业街,成为一座城市最富活力、最热闹的所在。城市最有生活气息的 地方,可能就是菜市场了,从小城镇到国际化大都市,菜市场的品性都惊 人的相似,都是一个摊位挨着一个摊位,都是长年光线不足的样子,都是 人声鼎沸混乱嘈杂,都是琳琅满目的蔬菜瓜果,都是相差无几的价位。人 们习惯推着小车或者拎着菜篮子去逛菜市场,菜是新鲜的,肉是新鲜的, 走走看看挑挑拣拣,搭配全家人一天的菜谱,钱花费不多,但荤素都要齐 全,精打细算地将生活过得有滋有味。普通中国人天天逛菜市场,这几乎 是他们雷打不动的生活习惯。他们按照固定的路线前往或返回,但很少有 人注意菜市场本身的建筑样式。事实上,这些商业建筑也因为缺乏精心照 料而显得灰头土脸的,或者,干脆被淹没在铺天盖地的广告画面或彩色条 幅之中。 相比商品琳琅满目的大商场,乡镇的小店铺往往要平实得多,一般都 是村民在自家房子或在路边搭建的简易房子里经营,无非卖些柴米油盐、 日杂百货,大多是人们生活中日常必需品。这样的小店铺往往还是一个村 子的小型示土交中心,店主会在家门口摆上一些椅子供闲人坐,说些家长 里短,这里流通的新闻往往都是最新鲜的。那些不起眼的小店铺遍布天南 地北的乡镇村落、大街小巷,为附近人们的生活提供了很大方便。 对学生来说,身边最重要的公共建筑就是学校了,教室与操场,就是 他们日常紧密相件的场所。读书是许多孩子改变自己命运的唯一出路,假 如有人成功考取重点中学或大学,他(她)必将成为附近居民教育孩子的一 个重磅例子。孩子想要出息必须勤奋读书,而“苦读”从来都是被社会表 扬的行为,很多诸如“头悬梁、锥刺股”的榜样慢慢流传下来。为了一举 成名,或者只是为了找到一份好工作,孩子们寒窗十年仍不够。捐赠教育 是中国人最乐于做的善事,全国很多大学或中学都有一座叫做“逸夫楼” 的教学楼,因为建筑是一个具有象征意义的永久性标志,把捐赠表现为一 幢房子是最好的方式了:“希望工程”一直有很多人响应,捐款也好,亲 身前往支教也好,都是社会上充满爱心的潮流。简易的山区小学与豪华的 贵族学校,虽然环境天差地别,但从教室里传出的读书声都一样朗朗,都 意味着一个人与一个民族的无穷希望。 中国大部分城市乡村都有庙宇,独特的是,那些庙宇几乎都是一致的 传统风格。对称的恪局、琉璃瓦的屋顶、神怪故事的壁画……可以说,庙 宇房子是延续古建筑最常见也是最好的载体。在田野乡间或者城镇的街头 拐角,那些供奉各路神仙的简陋小庙,常常香火缭绕,在神佛面前倾诉心 事、许愿祈祷的老百姓络绎不绝。不过这样的烧香拜佛与宗教信仰没多大 关系,很多老百姓虔诚烧香也不一定清楚拜的是什么佛,在他们眼里,神 与神之间着实没有太多的区别,灶神也好,城隍神也好,都是神仙罢了。 那些人声鼎沸或者门可罗雀但各自拥有特定功能的公共空间,那些不 为人注意的形形色色的普通房子,它们的结构、造型、装饰说不上独特, 但是每一个细节都深深烙上当代中国人的审美认知与倾向,每一个细节的 背后都蕴藏着丰富的民生故事。P6-7