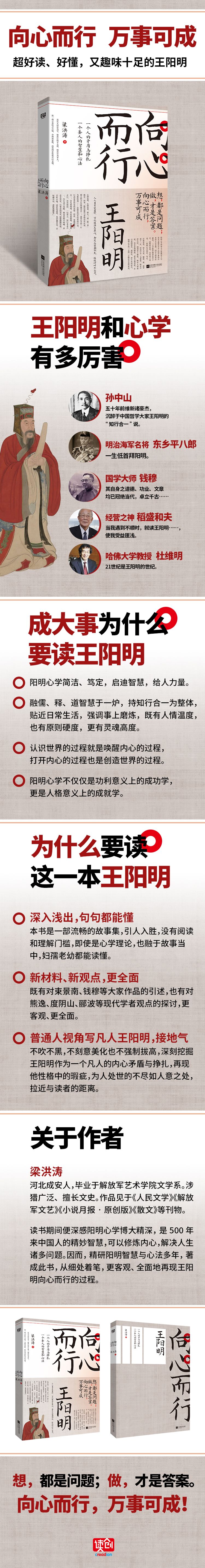

出版社: 江苏文艺

原售价: 58.00

折扣价: 30.20

折扣购买: 向心而行:王阳明

ISBN: 9787559478863

"梁洪涛 河北成安人,毕业于解放军艺术学院文学系,现居河北廊坊。涉猎广泛、擅长文史。创作发表过中短篇小说、散文、报告文学、诗歌数百篇,作品见于《人民文学》《解放军文艺》《小说月报?原创版》《散文》等刊物。 读书期间便深感阳明心学博大精深,是500年来中国人的精妙智慧,可以修炼内心,解决人生诸多问题。因而,精研阳明智慧与心法多年,著成此书,从细处着笔,更客观、全面地再现王阳明向心而行的过程。 "

"第一章 百炼筑基 圣心多涤 没有状元之才的父亲王华,难有天纵奇才的儿子王阳明;没有王华特殊的培育模式,也不会有影响后世的阳明心学。重新审视王阳明的童年,会发现他的家庭教育相当关键,而父亲对他的影响至关重要。 成化十七年(1481年)三月十五日早,一支特殊的队伍在紫禁城内行进。他们一律穿着镶黑边的宽大襕衫,有的白发苍苍,有的稚气未脱,但在金黄琉璃瓦的映照下,每个人的脸上都浮着一层诚惶诚恐。 这些贡士的目的地是奉天殿。稍后那里将举行殿试,万岁亲临,重臣监考,一朝得中者将成为名副其实的天子门生。 会试成绩第三十三名的王华,就趋走在贡士队伍中间。此刻,他没料到自己会是这次殿试的状元,更不曾料到自己将来会是“帝师”。他唯一确定的是,这是自己多年科考之路的最后一站。 百余年来,王氏族中,王华是第一个走进紫禁城的人。没有人不激动,没有人有理由不感慨…… 纵是天才,路也崎岖 王华,字德辉,行二,哥哥王荣,弟弟王衮。兄弟三人的名字加在一块儿,就是其父王伦“荣华富贵,公卿满门”的愿望写照。 哥仨当中,王华最受父亲王伦器重,只因他天资聪颖,过目不忘,过耳成诵。诗礼传家的门第得了这么一个天才儿子,王伦自是欣喜,誓要让他在仕途大展身手——王氏家族很渴望一个功名。 王伦字天叙,生性洒脱,人称竹轩先生,生平最喜书、竹、琴。书籍之最爱是《仪礼》《左传》和《史记》。翠竹栽满院,琴在幽篁弹,加上清风朗月,配上王伦的歌诗讲史,一派逍遥景象。在当时的人们眼里,王伦简直就是陶渊明一般的人物。但王伦的心性远比陶渊明复杂,他自己追求隐士之风,却要求儿子走功名之路,看似自相矛盾,实则是人之常情。 大明朝开国百年,社会已然稳定,世风早就转变,耕读不仕的门风不再适用现实情况,科举已经成了必然选择——科举是平民百姓进入官场的唯一正途,也将是王氏一族发展、强大的有力保证。此生不为五斗米折腰,何妨子孙追求千钟粟?所以,王伦一点点打破了祖上耕读传家、隐耕不仕的传统。 王伦给王氏子弟讲得最多的就是《后汉书》中《逸民列传》和《列女传》提到的那个王霸的故事: “东汉初年,太原有个贤能之士叫王霸,他生性恬然,立身高洁,志向坚定,从不趋炎附势,宁愿隐居乡里,也不肯为五斗米折腰。光武帝刘秀连番征召他入朝为官,王霸就是无动于衷,宁肯吃糠咽菜、箪食瓢饮,也要享受高贵的清贫之乐。 “相反,王霸的好友令狐子伯却选择了一条看似平庸的人生道路——入仕为官。几年之后,令狐子伯的儿子也学而优则仕,年纪轻轻就当了官。某日,令狐子伯派儿子带着自己的亲笔信去拜访王霸。 “当令狐公子一行抵达王霸家门口时,那副盛大排场自然让农夫们瞠目结舌。王霸的儿子当时正在田间劳作,听说家里来了客人, 扔下农活赶了回来。万没想到,没见过世面的他一见令狐公子,顿时手足无措,像个孩子似的,连头都不敢抬。 “待令狐公子告辞后,王霸一声长叹,清高之态全无。他沉思良久,对妻子说:‘令狐公子相貌俊朗,衣着光鲜,举止大方得体。再看我们的儿子,蓬头垢面,不知礼数,畏畏缩缩,一点风度也没有,心里真不是滋味啊……’” 听完故事,王家子侄大都茫然不语,唯有王华朗声说道:“儿子在别人面前抬不起头,是父母先祖的耻辱;父母在别人面前抬不起头,是儿孙后辈的耻辱。” 王伦轻抚着王华的后背,说道:“咱们王氏门楣的高低都扛在你的肩上了,好好用功,莫负了你这颗读书种子!” 世间聪颖人不多,好学者亦少,既聪颖又好学者少之又少。偏王华就是这样的人,求学举一反三,读书如饥似渴,乡人皆视其为神童。但只有王华自己知道这个“神童”之名背后是怎样的艰辛。 在功课上,王华比同龄人做得多,要求也高。小伙伴们才开蒙,他已开始读四书;别人刚读四书,他已经看五经了。王华喜欢《左传》,可父亲偏偏要他多背《尚书》——这本书晦涩难懂,看着难受,读着聱牙,更不消说背诵了。可只要他放松一点点,或读书任务完不成,父亲轻则竖眉,重则打手,毫不随和。王华当然也闹脾气,但他闹脾气的方式很独特,不是跟父亲吵闹,而是跟自己较劲,难背的书使劲背,悟不透的反复看,直到完成目标才罢手。 王伦每时每刻都关注着二儿子,他喜欢儿子读书,又怕他读成书呆子,所以格外注意在为人处事上教导儿子。家族邻里的事,他时不时跟王华说说;交游乡宦,他经常带上王华;至于人情世故,他也总要反复叮咛。 在父亲刻意训练下,王华的情商与心智远超同龄人。 有一次,王华在村外河边玩耍,远远地看到一个醉汉在河边洗脸,随手将一个布囊扔在草地上,而后踉跄远去。王华走近时,那个醉汉已然走得很远了。他打开布囊一看,里头竟有几十两黄金。这在当时可谓一笔巨财!王华四下里看看,略一思索,拿起布囊放到浅水中——那里有草丛挡着,别人根本发现不了。而后,他便坐在河边等待。 王华心思缜密:如果把这笔意外之财拿回家,就有了昧金的嫌疑;若拿着这笔钱财等待失主,太过显眼,万一被居心不良的人盯上,不仅金子保不住,自己的性命也会有危险;把这个布囊放入水中,既能保证这笔钱财在自己视线之内,又能保证自身安全。 天快黑的时候,那个醉汉一路寻来,待到河边一看,空空如也,不禁放声大哭。王华没有着急上前,而是仔细观察了许久,直到确定此人是失主无疑,才把河里的那个布袋指给他看。那人从河里把那个布袋拿出来细瞧,感激得连连作揖,又掏出一锭金子给王华,以示感谢。王华推辞不受:“这一袋子金子我都不拿,怎会要你那一锭金子?”说完便转身回家去了……之后,王华拾金不昧之名传开。 后来,王华拜名儒钱希宠为师,入了县学。钱先生先教王华练习对句,不足月余,王华便完全掌握。先生接着教他作诗。学诗仅仅两个月,王华诗文精进,文采斐然。于是,钱先生又教他写文。仅几个月之后,王华的文章水平就超过了县学所有学生。钱先生不得不感叹:“小小年纪就能如此博学精进,照这个节奏,很快我就没什么可以教给你的了。” 然而,让钱先生吃惊的不只是王华的才气,还有他的定力。 一日,县令来学塾视察。同学们一听是县官大人到了,都感新奇,纷纷丢了书本,一股脑儿地跑了出去,夹道围观欢迎。唯有王华稳坐不动,读书不辍。 钱先生见状,问王华道:“你为什么不出去看看呢?” 王华答:“回先生,县令也是人,有什么可看的?” 钱先生摇头,“他是一县之长,不是一般人。如果大人到教室巡察,见你纹丝不动,会认为你不懂事,极有可能会训斥你态度倨傲的。” 王华回道:“读书才是学生正业,大人怎么好意思训斥干正事的人呢?” 只这一句,便让钱先生对他竖起了大拇指。 王华十四岁时,与亲朋子弟到山里龙泉寺寄宿学习。到达寺庙第一天,王华便给自己定下日课,每日课业按时完成。自此,他不敢有丝毫怠慢,极少操心学习之外的事情。 龙泉寺位于余姚龙泉山,始建于晋代,背山面水,殿阁林立,环境清幽,算是一处胜境。既是寺院,便有禁忌,僧人告诉这些学生,旁边的蟠龙阁中经常闹鬼,让他们收敛言行,不可胡闹。学生之中的富贵子弟丝毫没有敬畏之心,不但戏神骂鬼,还捉弄僧人,惹得人神共怒。之后,寺庙之中接连两晚都发生了灵异事件,学生中不断有人倒霉甚至受伤。这让其他学生大惊小怪,心神恍惚,以致狼狈奔逃,只有王华稳如泰山。 僧人们大感惊异:一个小娃娃哪儿来的这般定力?鬼神都不能让他害怕吗?在好奇心的驱使下,僧人们接着装神弄鬼吓唬王华,比如扔石头、掷瓦块、半夜捶墙、摇床,可这少年依旧心在圣贤书。僧人们见这些方法都不管用,便趁着狂风暴雨、惊雷闪电时搞恶作剧,想把王华唬住。可不管他们怎么闹,装鬼也好,扮神也好,王华都不为所动。 僧人们只好摊牌,当面问王华:“你真不害怕吗?” 王华反问:“害怕什么?” 僧人说:“当然是妖怪了。” 王华再问:“妖怪什么样儿?” 僧人生怕王华不害怕,便细致描述妖怪生得如何恐怖。 王华笑问:“鬼神向来飘忽不定,你们竟然如此清楚。莫不是‘来说鬼神者,便是弄鬼人’?” 众僧连连摆手,矢口否认。 王华正色道:“你们是如来弟子,寺庙是清静之地,妖邪出没,你们应当惭愧才对,为什么如此兴奋,津津乐道?依我看,鬼怪不在庙中,而在你们心中。” 一干僧众如被当头棒喝,面面相觑,哑然失声。 《礼记?大学》云:“心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。”在王华看来,无论是僧人还是身边的同学,心都不在正事上,修行的不专心,读书的不用心,鬼神自然会来搅扰。 王华的事迹渐渐闻名于文人雅谈、街谈巷议……王华又以文章赢得当地官员的赞赏,得“龙山先生”的雅号。一时间,各地都纷纷出重金聘请他为塾师。 当时大宗族的子弟要读书,都希望找到一位德才兼备的良师,而当时的读书人,尤其是家境一般的儒生,在科考之前也都愿意去做塾师,一则可以挣钱养家,二则可以教学相长。 王华在准备参加乡试之前就被聘到祁阳,在某大宗族做塾师三年。三年后,王华告辞,准备返乡备考乡试。 在他临走前,主人家在祁阳当地一座湖心岛上设宴送行。湖心岛环境清幽,酒席之后,众人纷纷告辞。王华酒醉起身时,突然发现主人、宾客都不见了,门一开,却进来两个妆容俏丽的女子,她们拉拉扯扯就要服侍王华就寝。 原来,这是主人以及好友们设的局。王华年纪轻轻,却品学兼优,定力超强,大家想借机考验他一下。王华吓了一跳,急忙开门往外走,却发现船都被划走了,湖心岛上就剩下他和两名歌妓。 一瞬间,王华想到了宋朝的二程兄弟。兄长程颢,为人洒脱,在宴会上与歌妓们说笑唱闹;二弟程颐,面目肃然,威严端坐,与环境格格不入。散会之后,程颐责怪兄长道:“你太轻浮了,怎么能同歌妓那么亲近呢?”不料大程却道:“我早就放下了,你怎么还想着她们?”王华自忖潇洒不如大程夫子,严谨比不上二程夫子,更不相信自己是金刚不坏之躯,索性把门板卸下来,以门当筏,以手为桨,冒险划出了湖心岛…… 童年时金钱迷惑不了,少年时鬼神恐吓不了,成年后美色引诱不了,王华像闯关一样,一步一步塑造自己的心性。 然而,身负厚望的王华屡试不中。从二十余岁参加会试落榜起,王华的功名之路便开启了“坠落模式”,身上的光环似乎也被吸入命运的黑洞。 王华像所有落榜者那样,深感惭疚、耻辱,心中愤懑、迷茫,他不再吟诵“天降大任于斯人也”,而是把书袋丢入江中,黑夜独坐,遥望渔火发呆,直到长夜将尽,朝霞灿烂。 就在黎明到来的那一瞬间,郁闷无比的王华突然体会到了命运的本来面目——命运就是天地。天地有多广阔,命运就有多难测。天地有多复杂,命运就有多复杂。天地是合理的存在,命运也是合理的存在。人有什么资格怨天尤人?倒是人,怨天尤人,格局会越来越小。比如自己,只盯着科举成功,目标倒成了深坑,自己再也走不出来了。孔子周游列国,何尝成功?孟子游说诸侯,其志难行。可这并不妨碍他们成贤成圣。读书人就算不能鱼跃龙门,也应该脚踏实地,怎么能像赌徒那般计较、愤恨呢? " "█超好读、好懂,又极有趣的王阳明及其心学读本 不同于同类作品中的纯粹学术论述,也不同于大多数重理论而轻事实的写作手法,本书是一部流畅的故事集,引人入胜,没有阅读和理解无门槛,即使是心学理论,也融于故事当中,妇孺老幼都能读懂。 █引入了新材料、新观点,更加客观全面 本书中,作者引入更多的史料和观点,既有对束景南、钱穆等大家作品的引述,也有对熊逸、度阴山、郦波等现代学者观点的探讨,让我们从全新的角度,更客观、全面地去认识王阳明,体悟阳明智慧和心学精髓。 █回归常人、凡人角度书写王阳明,更有新意,也更接地气 不吹不黑,不刻意美化,也不强制拔高。作者将王阳明视为与你我一样的普通人,深刻挖掘他作为一个凡人的内心矛盾与挣扎,再现他性格中的瑕疵,为人处世的不尽如人意之处。拉近与读者的距离,更能耐人寻味、引人深思 █启迪智慧、给人力量 一步一步,循序渐进写透王阳明认识世界、唤醒内心的过程,深入浅出地给人以向心而行的力量,让人做任何事情的时候都能看见自己。 "