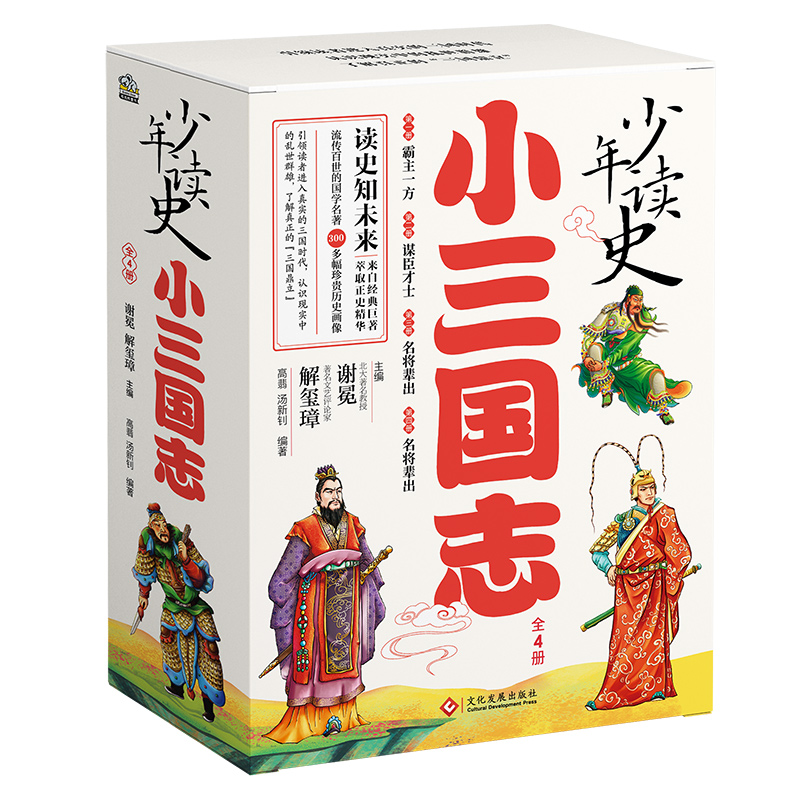

出版社: 文化发展

原售价: 268.00

折扣价: 147.40

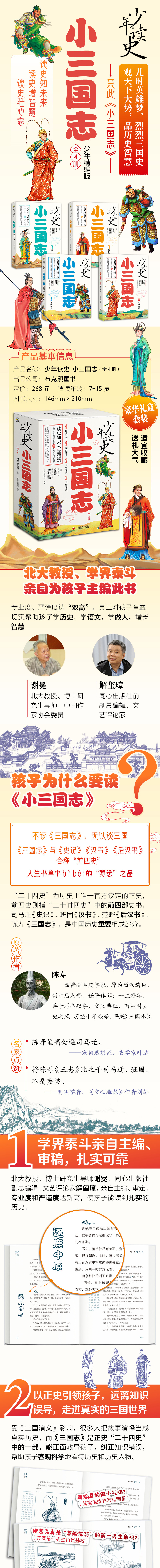

折扣购买: 《少年读史 小三国志》4本套

ISBN: 9787514243659

主编 谢冕 北京大学教授、博士研究生导师,北京大学汉语言文学研究所所长,北京作家协会副主席,中国作家协会全国委员会委员,专著《论二十世纪中国文学》获中国当代文学研究会优秀成果奖。 解玺璋 曾任同心出版社常务副总编辑,曾获多种全国及北京市文艺批评奖,有《喧嚣与寂寞》《中国妇女向后转》《雅俗》《速读中国现当代文学大师与名家丛书:张恨水卷》《梁启超传》等作品问世。 作者 高翡 自由撰稿人,传统文化爱好者,擅长历史故事的写作。 汤新钊 历史学博士,热爱历史、文学,对中国古代史、中国古典文学多有涉猎。

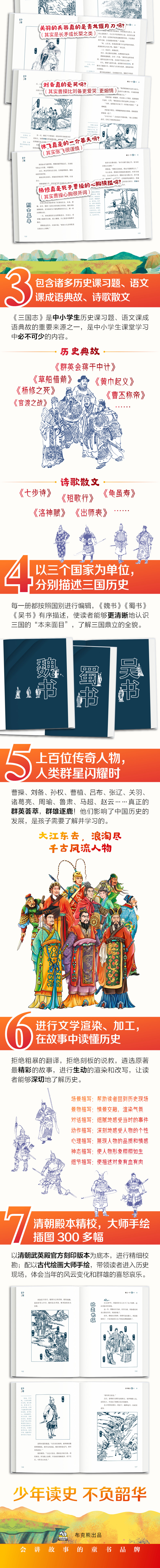

魏书 董卓 祸乱之始 领兵进京 一阵嗒嗒的马蹄声迎风传来,很快,一个探马进入了视线。在距离大军还有几米远的地方,这位负责侦察的探马翻身下马。 “报——,将军,洛阳上空出现了浓烟,听当地的人说,有宦官杀死了何进,挟陛下逃走了!”探马对面前的将军边施礼边说。 “他们逃哪儿去了?”骑在马上的将军高大肥壮,满脸胡须,一脸凶相地问。 “尚且不知。” “退下,再探!”将军怒斥探马,并命人抽打了探马一鞭。 “诺!”探马忍痛跳上马背,战马发出一声嘹亮的嘶鸣,向远处疾驰而去。 这位蛮横骄慢的将军便是董卓。 董卓,字仲颖,陇西郡临洮县人。年少时,喜爱行侠仗义,曾经到羌人部落游玩,与很多羌人首领结交。后来,董卓在家耕地,很多羌人首领来看他,他把耕牛杀掉款待众人。羌人首领们备受感动,回去后凑了上千头牲畜送给董卓。 陇西郡临洮县,今甘肃岷县。 汉桓帝末年,董卓以六郡良家子出任羽林郎。他一身武力,能骑马飞驰左右开弓射箭,被任命为军司马。之后,董卓参与征伐并州之战,立下战功,升为郎中,他把自己获得的赏赐都分给了下属官吏和士兵,后来又被提拔为中郎将。 黄巾起义爆发后,董卓因兵败而获罪,后因皇帝大赦天下而免罪。 汉灵帝时,董卓担任并州牧,灵帝病逝不久,大将军何进意图诛杀为非作歹的“十常侍”,但遭到何太后反对。于是,何进命令凉州军阀董卓进京,打算威逼何太后除掉宦官,然而,还没等董卓赶到京都,何进因为谋划泄露,反倒被宦官们谋杀了。 何进的亲信们得知何进已死,召集士兵冲入皇宫,要攻杀宦官。中常侍段珪是宦官集团的重要人物,他慌忙找来素日朋比为奸的几位官宦,挟持着汉少帝刘辩与九岁的陈留王刘协逃出了皇宫。 十常侍,东汉灵帝时期操纵政权的十二个宦官,包括张让、郭胜、毕岚、段珪等人,他们的职务都是中常侍。 凉州,今甘肃省武威市。 何太后即灵思何皇后,汉灵帝刘宏的皇后,性情强悍,有猜忌心,屠户出身,被选入宫后发迹,她的哥哥何进因此任大将军。董卓进京后,毒杀何氏。 护帝回宫 “将军,陛下他们朝北芒山方向去了。”探马喘着粗气再来向董卓报告。 “全军听令,前往北芒山营救陛下!”董卓下令。 且说中常侍段珪等人挟持少帝与陈留王逃出皇宫,往北芒山跑去后,行至半路,突然听到身后传来呼喊声。段珪回头一看,原来是河南中部掾(yuàn)吏闵贡。 时值破晓时分,闵贡在黄河岸边追了过来,厉声斥责段珪等人祸国乱政,然后带兵杀死了几位宦官。 众人簇拥着少帝,启程回宫,走了数里,天色渐渐发亮了。 这时,忽见旌旗蔽日、灰尘滚滚,见此情形,少帝刘辩哭了起来。等到对方行至跟前,众人定睛一看,原来是董卓的军队,这才松了一口气。 “陛下在吗?”董卓大声问。 “陛下在此受惊,你们还不赶快过来护驾!”陈留王刘协呵斥道。 董卓听闻,慌忙下马叩拜。 董卓在询问原委时,十六岁的少帝刘辩泣不成声,反倒是九岁的陈留王刘协镇定自若,将事情经过一一说与董卓。 董卓心想,若是刘协做了皇帝,倒还会有些作为。 董卓率兵保护少帝等人一起回到了皇宫。 北芒山,今河南省洛阳市北部,黄河南岸。 霸业初成 “将军在上,请受吕布一拜。” “奉先快快请起。”董卓从座上走下来,扶起吕布。吕布字奉先。 吕布高大威猛、一表人才,董卓见了,暗自窃喜:得到这样一员猛将,何愁天下不平。 “将军,这是丁原的首级。”吕布说着,双手捧上一个包袱。 “甚好!丁原不识时务,该当他身首异处。”董卓笑得合不拢嘴。 丁原本为执金吾,统领御林军,自从董卓进驻京都后,丁原常与董卓有冲突。董卓便用计离间丁原和他手下的猛将吕布,诱使吕布杀掉了丁原。这样一来,董卓不费一兵一卒,就收编了丁原的兵马。 “奉先啊,以后你我戮力同心,定能共举大业啊。”董卓拍了拍吕布的肩膀。 “布愿跟随将军,为将军鞍前马后驱驰。” “好!奉先入座,我们畅饮一杯。” 两人把酒言欢。董卓为拉拢吕布,认吕布做义子,从此让吕布跟在身边,并提拔他为中郎将,封都亭侯。 大将军何进死后,部属失去了主帅,也都归附了董卓。董卓迅速掌握了京都的兵权。 过了几天,董卓邀请袁绍等人商议国事。 “诸位,少帝懦弱无能,不足以安邦定国,众人皆知。依我之见,不如请他退位,以陈留王为帝。” 董卓腰佩宝剑,坐在正中间的座位上说。 此时,袁绍的叔父袁隗为朝中太傅,袁绍便假装同意,说:“另立新君是一件国家大事,我回头找太傅商量一下。” 董卓不高兴,蛮横地说:“刘氏江山摇摇欲坠,刘家的种没必要再保存下去了。” 执金吾,保卫京城的官员。 少帝即刘辩,汉灵帝刘宏与何皇后的嫡长子,十四岁继皇帝位,由于年幼,由皇太后何氏临 朝称制,母舅大将军何进等人辅佐朝政。董卓入京后,废刘辩为弘农王,立刘辩同父异母的弟弟陈留王刘协为帝(汉献帝),自任相国,控制朝政。一年后,刘辩被董卓胁迫自尽。 袁绍没吭声,抽出佩刀握在手里,径直离开了。 事后,董卓本想杀掉袁绍,但身边的谋士说袁绍家族累世公卿,势力遍布天下,杀了他很可能会引起暴乱。董卓听后,只得悻悻作罢。 后来,董卓又去找太傅袁隗,向他提出废立之事。袁隗惧怕董卓,便同意了董卓的要求。 在又一次朝会上,董卓以伊尹、霍光自比,要求废掉少帝刘辩,立刘协为帝。百官无不畏惧董卓,一时间,满朝文武鸦雀无声,无人敢提出异议。 这时,尚书卢植挺身而出,说道:“夏桀残暴无道,才有伊尹协助商汤灭夏的壮举。昌邑王刘贺沉迷酒色,荒废社稷,霍光才废黜了他。如今陛下年少,并没有犯下什么过失,来日方长啊。” 董卓大怒,拔剑就要刺杀卢植。幸好侍中蔡邕极力劝阻,才使董卓收手。 卢植经过这件事后,深感朝中已经没有了忠君爱国的贤臣,便辞官回乡了。 就这样,在董卓的主持下,少帝刘辩被废为弘农王,陈留王刘协接过玉玺,登基为帝,即汉献帝。至此,董卓正式成为了东汉王朝的实际掌权人,他把汉献帝牢牢地控制在自己的手中。 卢植,字子干,东汉末年名臣、经学家,曾与蔡邕等人一起校勘儒学经典。黄巾起义爆发,卢植任北中郎将,与起义军交战,后任尚书。权臣董卓作乱时,群臣不敢有异议,唯卢植挺身抗辩,董卓想杀卢植,被蔡邕等人救下,于是隐居山林;后被袁绍请为军师。卢植文武双全,勇比荆轲,刚直清廉,去世时,身上仅有一件单衣。 不久后,董卓派人杀害了弘农王刘辩与何太后,并自封为相国。从这时起,他每次上朝,都佩戴宝剑,用来威慑众人。百官对此敢怒不敢言。 董卓握有武库甲兵、国家珍宝,威震天下。但他本性残暴,经常对臣民施以重刑,而且睚眦必报,令朝野惶惶不安。他麾下的将士也常常骚扰百姓,暴虐横行。 西凉刺史董卓率军入都后,欺主弄权,残暴不仁,很多人都想 刺 杀 他。《 三国演义》中,有一个曹操献刀的情节,就是刺杀董卓的故事,大意是:曹操从司徒王允那里借来七星刀,进入董卓府邸,准备刺杀董卓,却因镜子反光而被发现。幸亏曹操随机应变,以献刀为名 糊弄过去,之后便逃走了。 ☆不读《三国志》,无以谈三国 人生书单中bì bèi的“甄选”之品 北大教授和知名学者主编,带领孩子进入真实的三国世界 ☆学界泰斗亲自主编,郑重推荐,真诚百分百 北大教授、博士研究生导师、中国作家协会委员谢冕, 同心出版社副总编辑、文艺评论家解玺璋, 亲自主编、审定,专业度和严谨度达新高,真正对孩子有裨益。 ☆让正史引领孩子,远离知识误导,走进真实的三国世界 受到小说《三国演义》的影响,很多人把故事演绎当成了真实的历史,出现了很多知识性错误,有的还与正向价值观不符,这样很容易误导孩子,无法帮助孩子学习有关历史和语文的课程。本套书《少年读史 小三国志》则立足于正史,浓缩其精华,从正面引导孩子,辅助孩子学习,纠正孩子的知识错误,帮助孩子获得真实的知识。 ☆“前四史”之一,中小学历史课习题和语文课成语典故、诗歌散文的重要来源 “前四史”作为中国历史重要组成部分,是中小学生历史课习题和语文课成语典故的重要来源,是中小学生bi xue 内容。《草船借箭》《群英会蒋干中计》《杨修之死》《黄巾起义》《官渡之战》《曹丕称帝》……《七步诗》《短歌行》《龟虽寿》《洛神赋》《出师表》…… ☆以三个国家为单位,分别描述三国历史 每一册都按照国别进行编辑,《魏书》《蜀书》《吴书》有序描述,使读者能够更清晰地认识三国的“本来面目”,既方便阅读,又能还原整段历史的全貌。 ☆上百位传奇人物,人类群星闪耀时 涵盖历史上十分重要的上百位传奇人物,其中有很多闪耀显赫的名字:曹操、刘备、孙权、曹植、吕布、张辽、关羽、诸葛亮、姜维、周瑜、鲁肃、黄盖、马超、赵云……真正的名人荟萃,群雄逐鹿!这些人物影响着中国历史的发展,是中国孩子需要了解并学习的。 ☆进行文学渲染、加工,在故事中读懂历史 全书没有粗暴地翻译原文,没有刻板地说教,而是遴选原著中最精彩的故事,展开场景、景物、对话、人物动作、心理、神态、细节等描写,进行生动的渲染(查看序的改动),让千年前的故事活色生香地再现出来,让读者能够兴趣盎然地了解历史,收获知识,辨别对错,指导人生。 ☆清武英殿版精校,大师手绘插图幅 以清朝武英殿官方刻印版本为底本,综合其他版本进行细究精校;配以古代绘画大师亲笔手绘,并予以上色,带领读者真切地进入历史现场,深入地体会当年的风云变化和群雄的喜怒哀乐,同时提高艺术审美力,感受传统文化的魅力。