出版社: 企业管理

原售价: 158.00

折扣价: 97.96

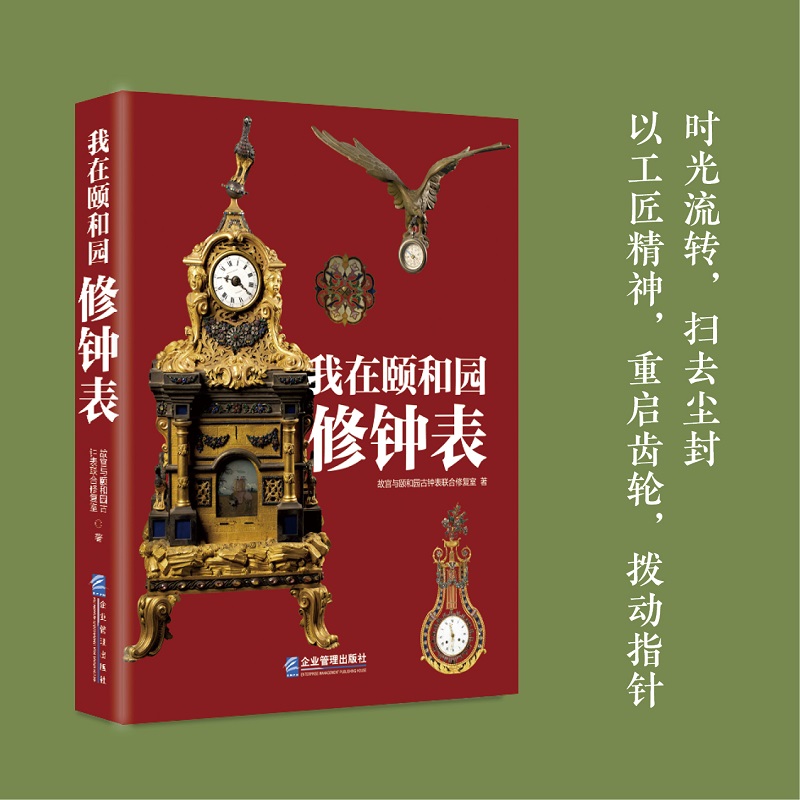

折扣购买: 我在颐和园修钟表

ISBN: 9787516427347

<故宫博物院钟表修复组> 王津 故宫博物院研究馆员,国家级非物质文化古钟表修复技艺传承人,故宫博物院古钟表研究所副所长,中国文物学会副会长、中国文物学会钟表专业委员会主任委员。从事古钟表修复工作四十余年,修复古钟表数百件,发表专业文章数十篇。 亓昊楠 故宫博物院研究馆员,故宫博物院文保科技部钟表修复组组长,非遗古钟表修复技艺第四代传承人,中国文物学会理事、中国文物学会钟表专业委员会副主任委员兼秘书长。从事古钟表修复工作十八年,修复古钟表百余件,发表专业文章数十篇。 杨晓晨 故宫博物院副研究馆员,故宫博物院文保科技部钟表修复组副组长,中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会委员兼副秘书长。芬兰拉彭兰塔工业大学机械工程专业理学博士。师从第三代国家级非遗古钟表修复技艺传承人王津,修复古钟二十余件,发表论文十余篇。 刘潇雨 馆员,中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会委员。中国地质大学珠宝专业艺术学硕士,师从第三代国家级非遗古钟表修复技艺传承人王津。完成清宫藏钟表装饰件补配工作多次。修复古钟表近十件,发表论文数篇。 向琬 馆员,硕士,中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会委员。师从非遗古钟表修复技艺第四代传承人亓昊楠。协助修复古钟表十余件,主要负责外壳修护工作。独立修复古钟表数件,发表论文数篇。 刘瀛潞 馆员,中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会委员。清华大学美术学院本科毕业,日本东京艺术大学文物保护专业硕士,师从非遗古钟表修复技艺第四代传承人亓昊楠。协助修复古钟表十余件,主要负责各类材质钟表外壳修护工作。独立修复古钟表数件,发表论文数篇。 <颐和园管理处修复团队> 秦雷 中国人民大学历史学硕士,研究馆员,现任北京市颐和园管理处党委副书记,北京颐和园学会理事长。长期从事古建筑保护修缮、文物展览展示、文化研究工作,为北京市公园管理中心认定的学术带头人。 隗丽佳 颐和园管理处文物保护科科长,研究生,文物博物专业副研究馆员,从事文物保护与研究工作十九年,主持完成多项颐和园文物保护、展览、修复项目,发表专业论文数十篇。 周尚云 副研究馆员,中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会副主任委员。海淀走读大学文物鉴赏与保护专业,武汉大学文学学士,颐和园博物馆常务副馆长,从事文物管理保护工作二十余年, 发表专业论文十余篇。 徐莹 馆员,首都师范大学文物鉴定与保护本科学历,颐和园博物馆副馆长,从事文物管理和保护工作十余年,发表论文数篇。 曹慧 馆员,中国人民大学历史学硕士,颐和园博物馆副馆长,从事园林历史文化和文物研究十余年,发表专业论文数篇。 卢侃 馆员,颐和园博物馆副馆长。从事文物保护、保管工作十余年,发表专业文章二十余篇。 崔丽蕊 助理馆员,本科学历,颐和园博物馆文物保管员,从事文物保护工作十年,主要负责钟表、珐琅、洋瓷、玻璃器等杂项类文物保管工作,发表论文数篇。 秦涛 文物修复工艺师(高级),颐和园博物馆古器物修复班班长, 中国文物学会会员、中国文物学会钟表专业委员会委员、中国博物馆协会会员,修复文物数百余件,发表论文数篇。 王光苏 本科学历,中国文物学会会员,中国文物学会钟表专业委员会委员。师从王津学习古钟表修复技艺。在颐和园管理处从事古钟表文物修复工作十年,修复古钟表数十件。 寇芳莹 馆员,文物与博物馆学硕士,于颐和园博物馆从事古器物修复,从业以来发表论文十余篇,参与钟表修复的饰件补配工作。 王晓帆 馆员,中央民族大学历史学硕士,从事器物类文物修复工作九年,发表数篇文物研究类论文,参与颐和园古钟表修复工作。 <特约作者团队> 马先民 中国文物学会会员,自幼随父辈学习传统铜铸雕刻技艺,擅长美术、雕刻、珐琅、彩绘、古钟表外观设计,现已被评为铜铸雕刻技艺传承人。 马先明 中国钟表协会理事会员,中国文物学会钟表专业委员会理事会员,山东朗奇罗工艺品有限公司总经理,省级非物质物化遗产铜铸雕刻技艺七代传承人。从事铜铸雕刻、古钟表修复、古典艺术钟表设计制作工作,专注于铜雕崭刻、鎏金鎏银、金属材料、机械传动研究。

钟表发展与颐和园钟表收藏 几千年来,人类一直在尝试以各种方式测量时间,如根据太阳的移动变化, 使用水、蜡烛和沙漏等测量时间。现代钟表使用基准为60个单位的时间系统,即60分钟和60秒的增量,这种测量时间的方法可以追溯到公元前2000年的古代苏美尔文明。从“土圭”“日晷”和滴漏计时,到水运仪象台,再到常用的日晷仪, 漫长的岁月里,中国古代人民从未间断对记录时间的工具和方法的探索。 十三世纪七十年代前后,意大利北部和德国南部一带出现了早期机械式时钟。英语单词“clock(钟表)”取代了古英语单词 “daegmael”(意思是“ day measure”, 即“天衡 ”)。1336年,第一座时钟被安装于意大利米兰一所教堂内。之后,时钟传至欧洲各国,法国、德国、意大利的教堂纷纷建起钟楼或钟塔,欧洲各国钟表业逐渐发展起来。 1510年,德国人首次制造出怀表。明代万历年间(1573—1620 年),意大利传教士利玛窦来到中国传教,将西洋钟表带到中国,进献给皇帝,由此开启了中国引进和制作西洋式钟表的历史。 十九世纪早期,拿破仑的妹妹那不勒斯皇后向宝玑定制了世界上第一枚手镯形式腕表。1885年,德国海军向瑞士的钟表商定制大量手表,手表的实用性获得世人的肯定,逐渐普及开来。二十世纪初, 各大钟表厂商竞相研制腕表,以怀表技艺闻名世界的瑞士,在手表制作方面也一马当先,历经一百余年的跌宕,至今仍是世界腕表最重要的制作中心。 一、英国钟表 颐和园收藏年代最早的钟表是英国钟表。欧洲大陆钟表在十六世纪下半叶传入英国,英国钟表的沉浮历史就此开始。现存最早的英国表制造于十六世纪,1566 年苏格兰玛丽女王赠给她的丈夫达恩利公爵一块表,十六世纪七十年代伊丽莎白一世女王也获赠过一块表。这一时期,欧洲大陆钟表业的快速发展,促使制表技术传入英国,英国钟表深受意、法、德等国影响,意大利文艺复兴风格的装饰图案,阿拉伯式几何图案、奇异花纹被装饰在表壳、表盘和机芯上,形成了早期英国表的外部装饰特征。 十七世纪早期,英国社会的动荡造成刚刚起步的制表业发展缓慢,钟表设计主要参考法国,装饰纹样多为花卉、缠枝,神话人物和宗教题材被广泛运用于钟表装饰上。十七世纪六十年代前后, 英国人罗伯特·胡克(Robert Hooke, 1635—1703年)宣称发明了钟表中的重要部件游丝。1675年,英国人威廉·克莱门特(William Clement)制成了简单的锚式擒纵机构。1695年,被誉为“英国钟表之父”的英国人托马斯·汤皮翁(Thomas Tompion,1639—1713年)发明了工字擒纵机构,提高了钟表的准确性。 十八世纪早期,英国人乔治·格林汉姆(George Graham,1673—1751年) 发明了水银摆和跳秒擒纵机构,改进了筒状擒纵机构。十八世纪六十年代,英国工业革命开始,促使英国制表技术不断发展,超越法、德等国。1765年,英国人托马斯·马奇(Thomas Mudge,1715— 1794年)发明自由锚式擒纵机构,即现在钟表叉瓦式擒纵机构的前身。十八世纪晚期,在大航海的影响下,英国人约翰·哈里森(John Harrison,1693—1776年)发明了高精度的航海时钟。这一时期,英国人在钟表技术方面的诸多发明创造,提高了钟表走时的准确性,涌现了考克斯、威廉森等一批钟表制作大师,促使英国钟表制造走向高峰,为钟表业逐步向工业化迈进奠定了坚实基础,也为中英两国的瓷器与钟表双向贸易交流开启了新的历史篇章。 十九世纪中后期,法国、瑞士的制表技术和制表工业迅速发展,规模化生产逐渐替代了英国传统的制表作坊模式。英国钟表仍因循传统的制作和销售方式,虽质优但价高,加之当时英国产业结构调整,在竞争激烈的市场环境压力下,英国钟表业不惜以“代工”、拼装等方式降低成本,加快了英国钟表业的衰落。 颐和园收藏的英国钟表主要制作于十八世纪中后期, 少部分制作于十九世纪, 不乏英国制表大师威廉森(Williamson)和詹姆斯·考克斯(James Cox,1723—1800年)的作品。颐和园收藏的铜镀金珐琅女王像八音匣座表和铜镀金宫殿式象鸟座钟就是威廉森的作品。 威廉森是英国伦敦著名的钟表制作世家, 家族中两位著名的制表师为安妮王朝时期的御用钟表匠约瑟夫·威廉森(Joseph Williamson)和十八世纪末的蒂莫西·威廉森(Timothy Williamson),故宫博物院那件著名的写字人钟就是威廉森为清宫定制的钟表。 另一位重要的钟表大师詹姆斯·考克斯是享有盛誉的商人,也是富有创新精神的钟表制作师,他却乐意自称珠宝匠。他于1723年左右出生于伦敦,学习过金匠手艺,1745年出师后自己开设了店铺,后以失败告终。1756年后,考克斯在金匠协会注册成为一名金匠手艺人,开始了钟表与自动机械玩偶之类产品的制作,逐渐组建了较大规模的工作团队,雇用工人多达800至1000人,同时又代理了瑞士著名钟表制作师雅克德罗等人的钟表制品,通过东印度公司将钟表和机械玩偶销售到远东地区。进而,考克斯的钟表进入了清宫,成为乾隆皇帝案头的奇巧玩具。 颐和园收藏的钟表 见证了清代皇家园林的兴衰 见证了工业革命后钟表一百余年的发展 时光流转,扫去尘封 以工匠精神重启齿轮,拨动指针 故宫与颐和园古钟表联合修复室新作《我在颐和园修钟表》