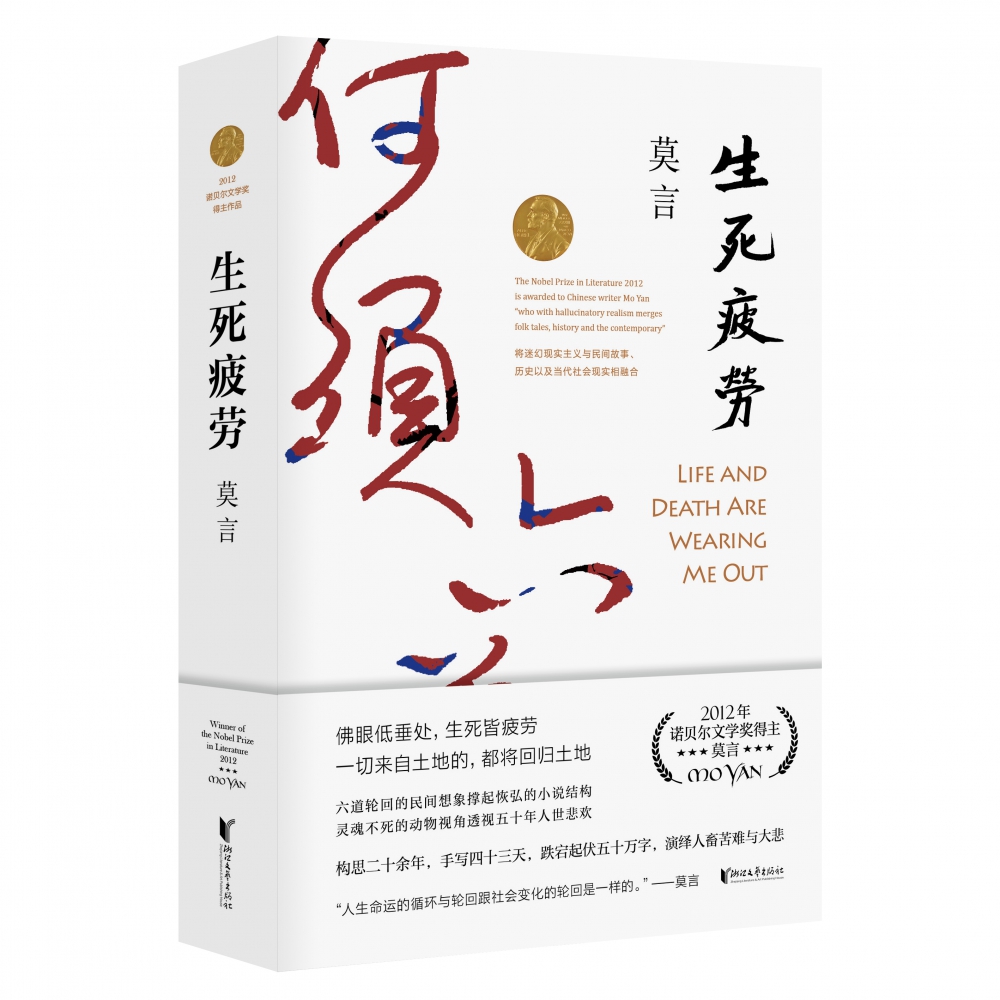

出版社: 浙江文艺出版社

原售价: 66.00

折扣价: 42.30

折扣购买: 生死疲劳

ISBN: 9787533960223

莫言,原名管谟业,山东高密人,1955年2月生。著有《红高粱家族》、《酒国》、《丰乳肥臀》、《檀香刑》、《生死疲劳》、《蛙》等长篇小说十一部,《透明的红萝卜》、《司令的女人》等中短篇小说一百余部,并著有剧作、散文多部;其中许多作品已被翻译成英、法、德、意、日、西、俄、韩、荷兰、瑞典、挪威、波兰、阿拉伯、越南等多种语言,在国内外文坛上具有广泛影响。莫言和他的作品获得过“联合文学奖”(中国台湾),“华语文学传媒大奖·年度杰出成就奖”,法国“Laure Bataillin(儒尔·巴泰庸)外国文学奖”,“法兰西文化艺术骑士勋章”,意大利“NONINO(诺尼诺)国际文学奖”,日本“福冈亚洲文化大奖”,中国香港浸会大学“世界华文长篇小说奖·红楼梦奖”,美国“纽曼华语文学奖”以及中国最高文学奖“茅盾文学奖”。

第一章 受酷刑喊冤阎罗殿 遭欺瞒转世白蹄驴 我的故事,从一九五年一月一日讲起。在此之前两年 多的时间里,我在阴曹地府里受尽了人间难以想象的酷刑 。每次提审,我都会鸣冤叫屈。我的声音悲壮凄凉,传播 到阎罗大殿的每个角落,激发出重重叠叠的回声。我身受 酷刑而绝不改悔,挣得了一个硬汉子的名声。我知道许多 鬼卒对我暗中钦佩,我也知道阎王老子对我不胜厌烦。为 了让我认罪服输,他们使出了地狱酷刑中最歹毒的一招, 将我扔到沸腾的油锅里,翻来覆去,像炸鸡一样炸了半个 时辰,痛苦之状,难以言表。鬼卒还用叉子把我叉起来, 高高举着,一步步走上通往大殿的台阶。两边的鬼卒嘬口 吹哨,如同成群的吸血蝙蝠鸣叫。我的身体滴油淅沥,落 在台阶上,冒出一簇簇黄烟……鬼卒小心翼翼地将我安放 在阎罗殿前的青石板上,跪下向阎王报告: “大王,炸好了。” 我知道自己已经焦煳酥脆,只要轻轻一击,就会成为 碎片。我听到从高高的大堂上,从那高高大堂上的辉煌烛 光里,传下来阎王爷几近调侃的问话: “西门闹,你还闹吗?” 实话对你说,在那一瞬间,我确实动摇了。我焦干地 趴在油汪里,身上发出肌肉爆裂的噼啪声。我知道自己忍 受痛苦的能力已经到达极限,如果不屈服,不知道这些贪 官污吏们还会用什么样的酷刑折磨我。但如果我就此屈服 ,前边那些酷刑,岂不是白白忍受了吗?我挣扎着仰起头 ——头颅似乎随时会从脖子处折断——往烛光里观望,看 到阎王和他身边的判官们,脸上都汪着一层油滑的笑容。 一股怒气,陡然从我心中升起。豁出去了,我想,宁愿在 他们的石磨里被研成粉末,宁愿在他们的铁臼里被捣成肉 酱,我也要喊叫: “冤枉!” 我喷吐着腥膻的油星子喊叫:冤枉!想我西门闹,在 人世间三十年,热爱劳动,勤俭持家,修桥补路,乐善好 施。高密东北乡的每座庙里,都有我捐钱重塑的神像;高 密东北乡的每个穷人,都吃过我施舍的善粮。我家粮囤里 的每粒粮食上,都沾着我的汗水;我家钱柜里的每个铜板 上,都浸透了我的心血。我是靠劳动致富,用智慧发家。 我自信平生没有干过亏心事。可是——我尖厉地嘶叫着— —像我这样一个善良的人,一个正直的人,一个大好人, 竟被他们五花大绑着,推到桥头上,枪毙了!……他们用 一杆装填了半葫芦火药、半碗铁豌豆的土枪,在距离我只 有半尺的地方开火,轰隆一声巨响,将我的半个脑袋,打 成了一摊血泥,涂抹在桥面上和桥下那一片冬瓜般大小的 灰白卵石上……我不服,我冤枉,我请求你们放我回去, 让我去当面问问那些人,我到底犯了什么罪? 在我连珠炮般的话语中,我看到阎王那张油汪汪的大 脸不断地扭曲着。阎王身边那些判官们,目光躲躲闪闪, 不敢与我对视。我知道他们全都清楚我的冤枉,他们从一 开始就知道我是个冤鬼,只是出于某些我不知道的原因, 他们才装聋作哑。我继续喊叫着,话语重复,一圈圈轮回 《生死疲劳》具有说书人的声音,而这声音本身就是一种世界观———一种不同于西方传统的总体性路径:在中国古典小说中,一切如轮回转,分久必合合久必分。人不是与他的世界对抗或从他的世界出走。从根本上看,人是在承受、分担和体现世界的命运。人物带着他的整个世界行动和生死。——中国作协副主席 李敬泽 莫言携带的是远程核弹头,杀伤力更大。传统文化、地域特色、人性的怪异、历史的异化、民族认同……等等,莫言的小说可以找到当代国际学界最热门的所有的主题,既是现代性的表达,又充满后现代的蛊惑人心的意味。——著名文学评论家 陈晓明 《生死疲劳》的独特之处,就在于其以非常怪诞的叙事形态展示了“家族”的元素,从而再进入了对历史的审美的描绘。——复旦大学教授 陈思和 我们要一个字一个字读, 生、死、疲、劳。而不是一个词一个词读:生死、疲劳。这小说不是把生死落在疲劳的问题上,而是相反。疲劳落在生死上,这是它乐观的地方。但是最后小说到底落在生还是死上?我一定要说,还是生。——纽约大学东亚系教授 张旭东