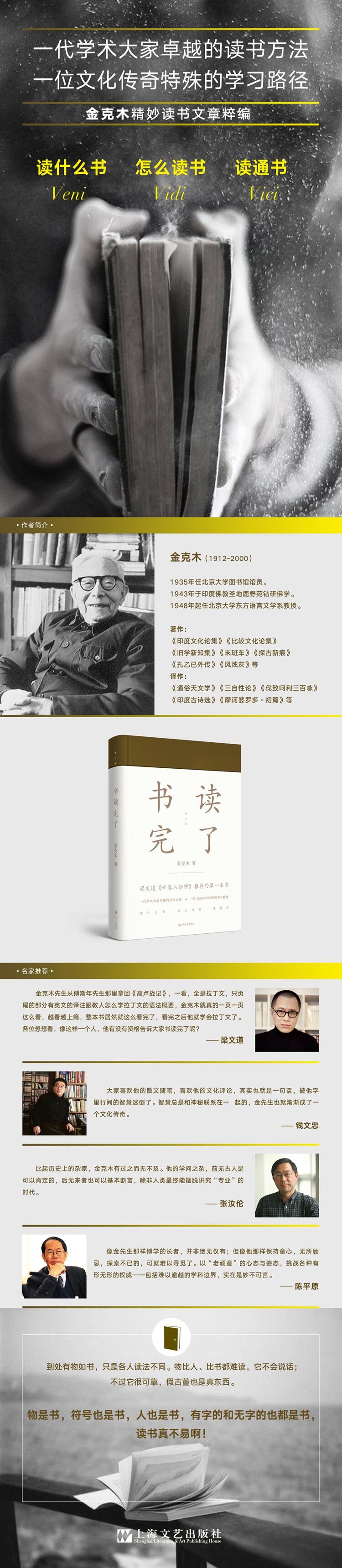

出版社: 上海文艺出版社

原售价: 75.00

折扣价: 48.00

折扣购买: 书读完了(增订版)(精)

ISBN: 9787532163113

金克木(1912~2000),字止默,笔名辛竹,安徽寿县人,中国著名梵语学者、诗人、作家,与季羡林、邓广铭、张中行一起被称为“未名四老”。主要著译有学术著作《梵竺庐集》《印度文化余论》,诗集《蝙蝠集》《挂剑空垄》,小说、散文、杂文集《旧巢痕》《难忘的影子》《天竺旧事》《末班车》《孔乙己外传》《风烛灰》等。

“书读完了” 有人记下一条轶事,说,历史学家陈寅恪曾对人 说过,他幼年时去见历史学家夏曾佑,那位老人对他 说:“你能读外国书,很好;我只能读中国书,都读 完了,没得读了。”他当时很惊讶,以为那位学者老 糊涂了。等到自己也老了时,他才觉得那话有点道理 :中国古书不过是那几十种,是读得完的。说这故事 的人也是个老人,他卖了一个关子,说忘了问究竟是 哪几十种。现在这些人都下世了,无从问起了。 中国古书浩如烟海,怎么能读得完呢?谁敢夸这 海口?是说胡话还是打哑谜? 我有个毛病是好猜谜,好看侦探小说或推理小说 。这都是不登大雅之堂的,我却并不讳言。宇宙、社 会、人生都是些大谜语,其中有日出不穷的大小案件 ;如果没有猜谜和破案的兴趣,缺乏好奇心,那就一 切索然无味了。下棋也是猜心思,打仗也是破谜语和 出谜语。平地盖房子,高山挖矿井,远洋航行,登天 观测,难道不都是有一股子猜谜、破案的劲头?科学 技术发明创造怎么能说全是出于任务观点、雇佣观点 、利害观点?人老了,动弹不得,也记不住新事。不 能再猜“宇宙之谜”了,自然而然就会总结自己一生 ,也就是探索一下自己一生这个谜面的谜底是什么。 一个读书人,比如上述的两位史学家,老了会想想自 己读过的书,不由自主地会贯串起来,也许会后悔当 年不早知道怎样读,也许会高兴究竟明白了这些书是 怎么回事。所以我倒相信那条轶事是真的。我很想破 一破这个谜,可惜没本领,读过的书太少。 据说二十世纪的科学已不满足于发现事实和分类 整理了,总要找寻规律,因此总向理论方面迈进。爱 因斯坦在一九○五年和一九一五年放了第一炮,相对 论。于是科学,无论其研究对象是自然还是社会,就 向哲学靠拢了。哲学也在二十世纪重视认识论,考察 认识工具,即思维的逻辑和语言,而逻辑和数学又是 拆不开的,于是哲学也向科学靠拢了。语言是思维的 表达,关于语言的研究在二十世纪大大发展,牵涉到 许多方面,尤其是哲学。索绪尔在一九○六到一九一 一年的讲稿中放了第一炮。于是本世纪的前八十年间 ,科学、哲学、语言学“搅混”到一起,无论对自然 或人类社会都仿佛“条条大路通罗马”,共同去探索 规律,也就是破谜。大至无限的宇宙,小至基本粒子 ,全至整个人类社会,分至个人语言心理,越来越是 对不能直接用感官觉察到的对象进行探索了。现在还 有十几年便到本世纪尽头,看来越分越细和越来越综 合的倾向殊途同归,微观宏观相结合,二十一世纪学 术思想的桅尖似乎已经在望了。 人的眼界越来越小,同时也越来越大,原子核和 银河系仿佛成了一回事。人类对自己的生理和心理的 了解也像对生物遗传的认识一样大非昔比了。工具大 发展,出现了“电子计算机侵略人文科学”这样的话 。上天,入海,思索问题,无论体力脑力都由工具而 大大延伸、扩展了。同时,控制论、信息论、系统论 的相继出现,和前半世纪的相对论一样影响到了几乎 是一切知识领域。可以说今天已经是无数、无量的信 息蜂拥而来,再不能照从前那样的方式读书和求知识 了。人类知识的现在和不久将来的情况同一个世纪以 前的情况大不相同了。 因此,我觉得怎样对付这无穷无尽的书籍是个大 问题。首先是要解决本世纪以前的已有的古书如何读 的问题,然后再总结本世纪,跨入下一世纪。今年进 小学的学生,照目前学制算,到下一世纪开始刚好是 大学毕业。他们如何求学读书的问题特别严重、紧急 。如果到十九世纪末的几千年来的书还压在他们头上 ,要求一本一本地去大量阅读,那几乎是等于不要求 他们读书了。事实正是这样。甚至于第二次世界大战 前的本世纪的书也不能要求他们一本一本地读了。即 使只就一门学科说也差不多是这样。尤其是中国的“ 五四”以前的古书,决不能要求青年到大学以后才去 一本一本地读,而必须在小学和中学时期择要装进他 们的记忆力尚强的头脑;只是先交代中国文化的本源 ,其他由他们自己以后照各人的需要和能力阅读。这 样才能使青年在大学时期迅速进入当前和下一世纪的 新知识(包括以中外古文献为对象的研究)的探索, 而不致被动地接受老师灌输很多太老师的东西,消磨 大好青春,然后到工作时期再去进业余学校补习本来 应当在小学和中学就可学到的知识。一路耽误下去就 会有补不完的课。原有的文化和书籍应当是前进中脚 下的车轮而不是背上的包袱。读书应当是乐事而不是 苦事。求学不应当总是补课和应考。儿童和青少年的 学习应当是在时代洪流的中间和前头主动前进而不应 当是跟在后面追。仅仅为了得一技之长,学谋生之术 ,求建设本领,那只能是学习的一项任务,不能是全 部目的。为此,必须想法子先“扫清射界”,对古书 要有一个新读法,转苦为乐,把包袱改成垫脚石,由 此前进。“学而时习之”本来是“不亦悦乎”的。 文化不是杂乱无章而是有结构、有系统的。过去 的书籍也应是有条理的,可以理出一个头绪的。不是 说像《七略》和“四部”那样的分类,而是找出其中 内容的结构系统,还得比《四库全书提要》和《书目 答问》之类大大前进一步。这样向后代传下去就方便 了。 本文开始说的那两位老学者为什么说中国古书不 过几十种,是读得完的呢?显然他们是看出了古书间 的关系,发现了其中的头绪、结构、系统,也可以说 是找到了密码本。只就书籍而言,总有些书是绝大部 分的书的基础,离了这些书,其他书就无所依附,因 为书籍和文化一样总是累积起来的。因此,我想,有 些不依附其他而为其他所依附的书应当是少不了的必 读书或则说必备的知识基础。举例说,只读过《红楼 梦》本书可以说是知道一点《红楼梦》,若只读“红 学”著作,不论如何博大精深,说来头头是道,却没 有读过《红楼梦》本书,那只能算是知道别人讲的《 红楼梦》。读《红楼梦》也不能只读“脂批”,不看 本文。所以《红楼梦》就是一切有关它的书的基础。 如果这种看法还有点道理,我们就可以依此类推 。举例说,想要了解西方文化,必须有《圣经》(包 括《旧约》《新约》)的知识。这是不依傍其他而其 他都依傍它的。这是西方无论欧、美的小孩子和大人 在不到一百年以前个个人都读过的。没有《圣经》的 知识几乎可以说是无法读懂西方公元以后的书,包括 反宗教的和不涉及宗教的书,只有一些纯粹科学技术 的书可以除外。古希腊和古罗马的书与《圣经》无关 ,但也只有在《圣经》的对照之下才较易明白。许多 古书都是在有了《圣经》以后才整理出来的。因此, 《圣经》和古希腊、古罗马的一些基础书是必读书。 对于亚洲,第一重要的是《古兰经》。没有《古兰经 》的知识就无法透彻理解伊斯兰教世界的书。又例如 读西方哲学书,少不了的是柏拉图、亚里士多德、笛 卡尔、狄德罗、培根、贝克莱、康德、黑格尔。不是 要读全集,但必须读一点。有这些知识而不知其他, 还可以说是知道一点西方哲学;若看了一大堆有关的 书而没有读过这些人的任何一部著作,那不能算是学 了西方哲学,事实上也读不明白别人的哲学书,无非 是道听途说,隔靴搔痒。又比如说西方文学茫无边际 ,但作为现代人,有几个西方文学家的书是不能不读 一点的,那就是荷马、但丁、莎士比亚、歌德、巴尔 扎克、托尔斯泰、高尔基,再加上一部《堂吉诃德》 。这些都是常识了,不学文学也不能不知道。文学作 品是无可代替的,非读本书不可,译本也行,决不要 满足于故事提要和评论。 若照这样来看中国古书,那就有头绪了。首先是 所有写古书的人,或说古代读书人,几乎无人不读的 书必须读,不然就不能读懂堆在那上面的无数古书, 包括小说、戏曲。那些必读书的作者都是没有前人书 可读的,准确些说是他们读的书我们无法知道。这样 的书就是:《易》《诗》《书》《春秋左传》《礼记 》《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》。这 是从汉代以来的小孩子上学就背诵一大半的,一直背 诵到上一世纪末。这十部书若不知道,唐朝的韩愈、 宋朝的朱熹、明朝的王守仁(阳明)的书都无法读, 连《镜花缘》《红楼梦》《西厢记》《牡丹亭》里许 多地方的词句和用意也难于体会。这不是提倡复古、 读经。为了扫荡封建残余非反对读经不可,但为了理 解封建文化又非读经不可。如果一点不知道“经”是 什么,没有见过面,又怎么能理解透鲁迅那么反对读 经呢?所谓“读经”是指“死灌”“禁锢”“神化” ;照那样,不论读什么书都会变成“读经”的。有分 析批判地读书,那是可以化有害为有益的,不至于囫 囵吞枣、人云亦云的。 P13-17