出版社: 浙江人民出版社

原售价: 88.00

折扣价: 38.80

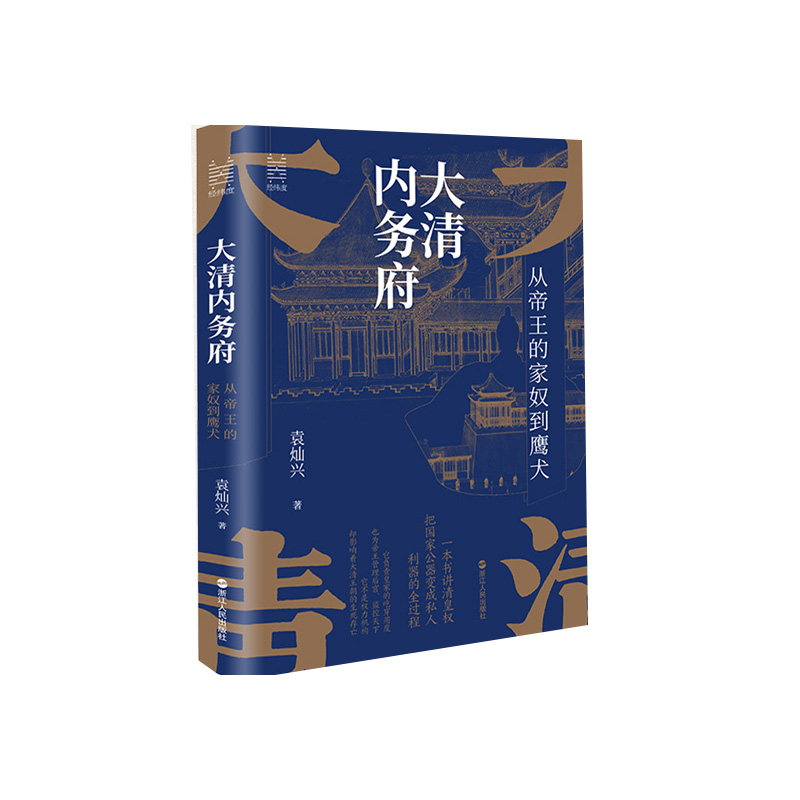

折扣购买: 大清内务府:从帝王的家奴到鹰犬

ISBN: 9787213107467

袁灿兴,江苏靖江人,1979年生,历史学博士,无锡城市职业技术学院副教授。著有《军机处二百年》《晚清裱糊史》《明人的率性生活》《北洋战史》《草原帝国准噶尔》《中国乡贤》《无锡华氏义庄:中国传统慈善事业的个案研究》《国际人道法在华传播与实践研究(1874-1949)》等。

一、皇帝与奴才 秦统一六国之后,建立了高度集权的君主政体。秦始皇自称 “朕”,表示其至尊无上的地位, 号称“德高三皇,功过五帝”, 故称 “皇帝”,并规定皇帝按世代排列,“传之无穷”。 秦始皇确立了至高无上的皇权,皇帝下设三公、九卿,组成中央 政府。三公是丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军队和监察百官。三 公之间相互制约, 便于皇帝集权于自身。三公下设九卿,由皇帝任免, 不世袭。九卿中有七卿是直接为皇帝服务的,负责如宗庙礼仪、宫廷警 卫、宫廷车马、皇宫保卫、宫廷修建工程等事务。中央以下的郡, 设郡 守为一郡的最高长官。郡守是皇帝的代理人,只对皇帝本人负责。这套 政治体制以皇帝为中心, 以官僚体系为支撑,皇帝拥有最高权力, 官僚 体系拥有管理日常事务所必需的一定权力。 自秦至清末,中国政治体制表现为皇权至高无上、中央集权和官 僚政治,其中心则是集中权力。皇权至高无上表现为帝位终身制与皇位世袭制,皇权不受监督和制约。皇帝拥有至高无上的权力, 形成了“人 存政举,人亡政息”“一言兴邦,一言丧邦”的局面。面对纷繁复杂的 国家事务, 皇帝可以靠权术驾驭臣下,但用这套来治理万民却不合适。 权力无边的帝王发现,他仍然需要一套官僚体系来治理国家,这就是 政治。 政治,在中国古代的意义即对国家事务的管理,“政者事也”“治 者理也”。到了近代,尽管政治的实际生态发生了很大变化,但这一古 老的观念仍没有改变,政治仍被解释为对国家事务的管理。孙中山说: “政治两字的意思,浅而言之,政就是众人之事,治就是管理,管理众 人之事便是政治,而执行管理任务的便是官僚体系。” 皇帝依赖大批知识分子出身的官僚统治整个国家。知识分子进入 权力圈的方式,在春秋战国时为对自己学术的推销,在汉代是察举制和 太学, 到了曹魏时期则有九品中正制,自隋唐后则是科举制。获取职位 后,仕途的腾达则全赖于他们的具体政绩。知识分子出身的官僚熟读圣 贤书, 将儒家典籍中的伦理教条作为治国安邦的大策。但是,纷繁复杂 的社会、层出不穷的事件、上下应酬的官场,常常让初入仕途的书生们 不知所措,书袋里的知识明显是不够用的。 为了弥补这种不足,在科举取士之外,另有熟悉当地事务、善于处 理以公文为中心的行政事务的“吏”作为辅助。如此, 中国古代上自朝 廷,下至乡里的全国范围内, 官吏作为纽带与皇权相互协调,形成一套 严密、完整的统治体系。 中国古代历代王朝,要进行有效统治,必须具备一个有统一信仰的 官僚阶层。皇权与官僚阶层之间存在互相利用的关系, 在一定的历史时期,皇权来不及集中权力,造成官僚体系的权力膨胀, 便会引发皇权与 官僚体系之争。 比如西汉初年,由于连年内战,人口大大减少,有些地方人口甚至 减少到原来的五分之一, 整个社会极端贫困。在这种情况下,汉朝初年 的统治者在国家治理上采取了比较宽松的政策, 其重点不在于集权,而 在于恢复发展生产,尽快解决民生问题。待文景之治恢复国力后, 汉武 帝便开始强化权力了。 汉武帝首先强化皇权,限制相权。他提拔出身平民的公孙弘为相, 公孙弘在朝中无人支持, 只能对皇帝唯唯诺诺, 成为汉武帝的工具。汉 武帝选拔中下层官员作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策、发号 施令, 形成了以汉武帝为中心点的“中朝”。“中朝”成为实际的政务 决策机关, 以丞相为首的“外朝”逐渐成为一般的政务机关,只负责具 体执行“中朝”的决策。汉武帝还行使手段控制全国经济, 如国家垄断 铸币权和盐铁专卖权,对富商大贾课以重税,鼓励告发偷漏税者,等 等。汉武帝的系列措施,加强了皇帝的政治、经济权力。 再如明朝建立之初,集权专制的色彩并不十分强烈。明朝初年,中 央设左右丞相,地方设行中书省。朝中大小事由丞相处理后奏闻皇帝, 行中书省则总管一省军、政、司法。朱元璋不久便发现丞相和行中书省 权力过大, 于是, 他首先废行中书省,在全国设十三承宣布政使司,置 左右布政使各一人,主管一省民政和财政; 另设提刑按察使司管司法, 都指挥使司管军队。三者合称“三司”,互不统属,分别归中央有关部 门管辖。这种权力分散、条块分割的机构设置, 利于皇帝集所有大权于 一身。 朱元璋又以“谋不轨”的罪名,杀左丞相胡惟庸,分相权于六部。 六部尚书执行皇帝命令, 直接对皇帝负责。随后朱元璋宣布不许再议置丞相,大臣如敢奏请者,处以重刑。明朝还实行特务统治,以宦官 执掌 特务机构, 对臣下进行监控。太祖时设锦衣卫, 成祖时设东厂,宪宗时 设西厂。三者只对皇帝负责,无需经司法机关批准即可随意缉拿官民。 概而论之,皇帝与官僚的矛盾,源于皇帝担心臣下的权力过大, 危及自身统治,于是便急于对官僚体系加以整肃,以维护自己的无上权 力;而在至高无上的皇权面前,臣下唯有俯首被戮的份。 通过不断的洗牌、打击,确保了皇帝对权力的掌控,通过对文武官 员的任命选调,官僚队伍处于不断的循环流动之中,避免世袭的官僚贵 族阶层抱团。在历史上, 皇权能保持官僚队伍流动已是相当不错了,至 于提高官僚体系效率、保持官僚体系廉洁之类的目标,则不敢想象。 皇帝自称孤家寡人,这孤独感是权力上的。皇权紧握在手,不想与 官僚集团分享,可又依赖官僚集团来帮助自己治理国家。于是,为了制约 官僚集团,皇帝开始寻找支持。皇室宗亲,大抵是不能用的。历史上,皇 室自家内部权力的争夺厮杀屡屡上演,故而历代皇帝对宗亲防范最紧。 皇室也曾经重用外戚集团,希望外戚能协助皇权治理,保障皇权大 一统。外戚不是皇室正统,是皇帝亲近之人,对皇帝构不成威胁,自然可 以大用。但是,权力是腐蚀剂,外戚沾染之后,也可能会腐化,生出觊觎 之心。两汉频现外戚弄权,也让后世皇帝汲取经验,不敢重用外戚。 环顾四周,皇帝发现自己能重用的只有宦官了。宦官常年陪伴在 皇帝身边, 是皇帝最可靠的心腹。宦官身体被阉割,没有子嗣,地位低 贱,无法威胁江山,这让皇帝安心。在皇帝看来,宦官哪怕贪财也没什么,毕竟怎么也要补偿下自己忠实的仆人。因此,在两汉之后,外戚集 团受到历代王朝的制约, 可是宦官仍能此起彼伏、兴风作浪,即使可能 威胁皇权、废立皇帝,仍能不断走向政治舞台的中心, 陪着皇帝呼风唤 雨,只因这皇帝太孤独了,除了宦官,他无人可用。 有明一代,宦官为患最烈,对宦官的防范也最严。洪武年间立下铁 牌,铁牌上书“内宦不得干预政事, 预者斩”。可铁牌并无效果, 皇权 不用外戚, 能选择的奴才只有宦官, 于是大明王朝各类权宦频频涌出。 成化年间最甚,只知有宦官汪直,不知有天子;天启年间九千岁魏忠 贤,直接处理朝政,已有皇帝气势了。 如何使用好下属,又不能让下属骑到主子头上,这是中国三千年来 的皇权一直想要处理却从未解决的棘手问题。这个问题直到清代才得到 了系统的解决。清廷高明之处,在于它使内外朝都臣服于皇帝。 在外朝,清廷设置了军机处,军机大臣虽然执掌大权,却是临时机 构,所有军机大臣都是兼职,故而没有名分。他们每日里在皇帝身边,随 时听候皇帝的指示,根据皇帝的心意处理朝政。军机大臣有权无名,又时 刻在皇帝的眼皮子底下,战战兢兢,无法弄权,不敢弄权。军机处创设之 前,还曾有过多尔衮、鳌拜这样的权臣,军机处创设之后,再无权臣。 在内朝,清廷设置了内务府。内务府上三旗包衣,乃是皇帝的奴 才,被皇帝重用, 一方面外放至各省,主持肥缺,为皇帝执掌天下财政 大权; 另一方面担任要职,参与朝政。在科举出身的官僚集团中, 有一 批皇帝的奴才担任高官, 他们对官僚加以监督, 并显示奴才的特权和荣 耀。随着时间的推移,整个文官集团都以做皇帝的奴才为荣。想要为皇 帝之奴而不得的大臣,使出各种尽显奴性的表演,甚至连皇帝也吃不 消。皇帝不得不屡屡训斥,“奴才”一词, 乃是内务府奴才专属, 尔等 大臣,不可轻易使用。 这里是宫廷服务机构,却又是帝王心腹机关。 这里的人,远理朝政,却权势熏天。 这里就是——大清内务府。 《军机处二百年》《大唐之变》作者袁灿兴新作。一本书读懂帝王心腹的前世今生。