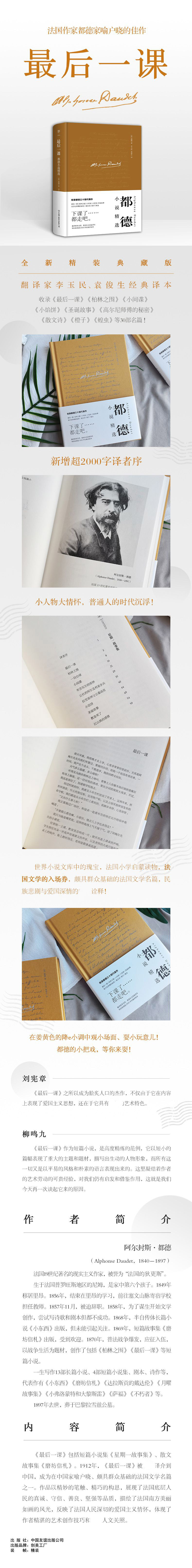

出版社: 中国友谊

原售价: 49.80

折扣价: 25.90

折扣购买: 最后一课

ISBN: 9787505731554

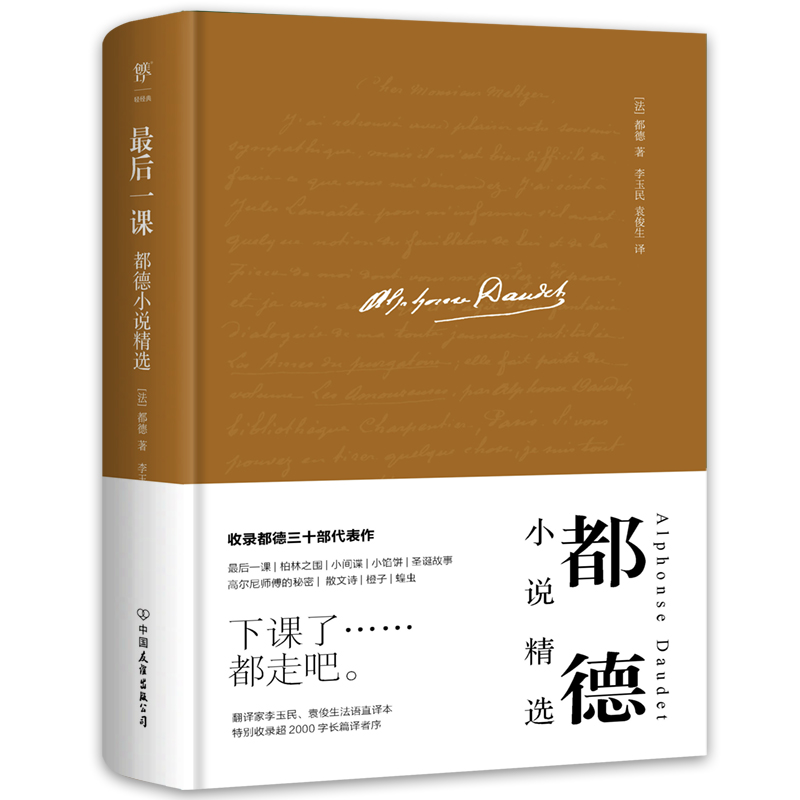

阿尔封斯·都德(Alphonse Daudet,1840-1897),法国19 世纪著名的现实主义作家,被誉为“法国的狄更斯”。 生于法国普罗旺斯地区的尼姆,是家中第六个孩子。1849年移居里昂。1856年,结束在里昂的学习,前往塞文山脉寄宿学校担任教师。1857年11月,被迫辞职。1858年,为了谋生开始文学创作,尝试写诗歌和剧本但都不成功。1868年,半自传体长篇小说《小东西》出版,但未能引起关注。1869年,短篇故事集《磨坊信札》出版,受到欢迎。1870年,普法战争爆发,应征入伍,以战争生活为题材,创作了包括《柏林之围》《最后一课》等短篇小说。 一生写作13部长篇小说、4部短篇小说集、剧本、诗作等,代表作有《小东西》《磨坊信札》《达拉斯贡的戴达伦》《月曜故事集》《小弗洛蒙特和大黎斯雷》《萨福》《不朽者》等。 1897年去世,葬于巴黎拉雪兹公墓。

最后一课 那天早晨,我很晚才去上学,心里非常害怕受训斥,尤其是阿梅尔先生向我们布置过,要提问分词,而我一个也没有背出来。一时间,我产生个念头,干脆逃学,跑到田野去玩玩。 天气多么温暖,多么晴朗! 听得见乌鸫在树林边上啼叫,普鲁士人在锯木场后面的里佩尔牧场上操练。这一切对我的诱惑,要比分词的规则大得多,不过,我还是顶住了,加速朝学校跑去。 经过村政府时,我看见小布告栏前站了许多人。这两年来,所有坏消息,什么吃败仗啦,征用物产啦,以及占领军指挥部发布的命令啦,我们都是从小布告栏上看到的。我脚步未停,心里却想: “又出什么事儿啦?” 我正要跑过广场时,和徒弟一起看布告的铁匠瓦什特却冲我喊道: “不要那么着急嘛,小家伙,慢点儿上学也来得及!” 我只当他是嘲笑我,还照样跑得上气不接下气,进了阿梅尔先生的小课堂。 往常刚一上课,教室里总响成一片:掀开再盖上课桌的声响,学生捂住耳朵一齐高声背诵课文的声音,以及老师的大戒尺敲在课桌上的响声,街上都听得见。老师敲着课桌说道: “静一静!” 我本来打算趁着这纷乱的时候,溜到自己的座位上,谁知这天偏偏一片肃静,好似星期天的早晨。我从敞开的窗户瞧见,同学们都已经坐好,阿梅尔先生走来走去,腋下夹着那把可怕的铁戒尺。在一片肃静中,我不得不推开门,走进教室,想想看,我该多么脸红,多么害怕! 嘿!还真没有料到。阿梅尔先生注视着我,并没有生气,而是非常和蔼地对我说: “到你座位上去吧,我的小弗朗兹。我们不等你就要上课了。” 我立刻跨上座椅,坐到自己的座位上。这时我才惊魂稍定,注意到我们老师穿着他那件漂亮的绿礼服,领口套着精美的襟饰,还戴上那顶绣花黑绸小圆帽,而只有在学校来人视察或发奖时,他才是这套打扮。此外,整个课堂也显得异乎寻常,有点儿庄严肃穆。我最惊讶的是,看到教室后面那排平时空着的座椅,竟然坐着和我们一样安静的村民,有头戴三角帽的欧译尔老爷爷、前任村长、退休的邮递员,还有其他一些人。他们表情都很忧伤。欧译尔老爷爷还带来毛了边的旧识字课本,摊在膝上,他那副大眼镜则横放在上面。 我对周围这一切正惊讶不已,阿梅尔先生已经上了讲台,他对我们讲话,还是刚才见我时的那种和蔼而严肃的声音: “我的孩子们,这是我最后一次给你们上课了。柏林方面来了命令,阿尔萨斯和洛林的学校,只准教德语了……新老师明天就来。今天,这是你们最后一堂法语课,请你们注意听讲。” 这几句话一下子把我的心搅乱了。哼!这些坏蛋,他们在村政府张贴的布告,原来就是这个消息。 我的最后一堂法语课! 我还不怎么会写字呢!以后再也学不到啦!学这点儿就算完啦!……现在,我真怨自己白浪费了时间,怨自己逃学去掏鸟窝,去萨尔河溜冰!我的课本,刚才背在身上还特别讨厌,还嫌太沉,现在反而觉得,我的语法课本、神圣的历史课本,就跟老朋友似的,要离开心里还真难受。阿梅尔先生也一样。一想到他要离去,再也见不到了,我就把受到的惩罚、挨的戒尺打忘得精光。 可怜的人! 他换上节日的盛装,就是要郑重地上完最后一堂课。现在我也明白了,为什么村里这些老人都坐到教室后面。这似乎表明他们后悔没有常来听课,同时以这种方式感谢我们老师四十年的杰出工作,并向离去的祖国表示敬意。 我正想到这里,忽听叫我的名字。该我背诵了。这些分词的重要规则,我若是能够高声地、清晰地、一点儿不差全背诵出来,付出什么代价我还能不肯呢?可是,我刚说一两个词就乱套了,站在座位上摇晃着身子。 “我不责备你,我的小弗朗兹,你一定受够了惩罚……事情就是这样。我们每天都这样想:‘算了吧!时间多着呢……明天我再学吧。’这不,你看到发生了什么情况……我们的阿尔萨斯最大的不幸,就是总把教育推到明天,现在,那些人就有权对我们说:‘怎么!你们还敢说自己是法国人,你们连自己的语言都看不懂,也不会写!’我可怜的弗朗兹,我所说的这些,罪过最大的还不是你。我们所有的人都应当大大地责备自己。 “你们父母没有很好督促你们学习。他们还是愿意打发你们下地,或者到纱厂去干活,好挣几个钱。我本人呢,就一点儿也没有该自责的吗?我不也是时常让你们给我的花园浇水,耽误你们学习吗?我要去钓鳟鱼的时候,不是也随便放你们假吗?……” 阿梅尔先生从一件事谈到另一件事,又开始给我们讲解法语,他说,这是世界上最优美、最清晰、最过硬的语言,必须在我们中间保存下去,永远也不要遗忘。要知道,一个民族沦为奴隶,只要牢牢掌握自己的语言,就等于掌握打开监狱的钥匙……接着,他拿起一本语法书,给我们朗读课文。我真奇怪,发现自己一听就明白,觉得他讲的一切很容易,很容易理解。我也认为自己从来没有这样用心听讲,他也从来没有这样耐心讲解过。这个可怜的人,就好像在离开之前,要把他的全部知识教给我们,要一下子全灌输到我们的脑子里。 课文讲解完了,又开始练习写字。阿梅尔先生为这天上课,准备了崭新的字帖,上面以漂亮的圆体写着:France,Alsace,France,Alsace。字帖全挂在课桌上面的金属杠上,像一面面小旗,在教室里飘动。真应该瞧瞧:每个人都多么用心,多么安静啊!只有笔尖在纸上的沙沙声。有一阵工夫,几只金龟子飞进教室,可是没人理睬,年龄最小的同学也不例外,他们都在聚精会神地练习画直杠,那么用心,那么认真,就好像那也是法语…… 学校的房顶上,鸽子在咕咕地低声叫着,我边听边想: “他们还要迫使鸽子也用德语歌唱吗?” 我不时从练习本上抬起眼睛,只见阿梅尔先生在讲台上一动不动,他注视着周围的各种物品,就好像要把他这小小的学校整个儿装进眼睛里带走……想一想啊!四十年来,他总在同一位置,面对着院子和总是老样子的教室。座椅课桌磨得光滑了,院子里的胡桃树长高了,他亲手栽的那株啤酒花,现在也挂满窗户,爬上房顶了。眼前这一切就要离开了,又听见他妹妹在楼上房间来回忙碌拾掇行李,这个可怜的人心如刀绞啊!不错,他们明天就要启程,永远背井离乡了。 不过,他还是鼓着勇气,给我们上完最后一堂课。练习完写字,我们又上历史课。然后,小同学齐声朗诵Ba Be Bo Bu。而在教室后排座位上,欧译尔老爷爷已戴上老花镜,双手捧着识字课本,跟小同学一起拼读。看来他也非常专心,不过那声音由于激动而发颤,听起来特别滑稽,我们都想笑,又都想哭。啊!这最后一课,我会永远记在心里…… 教堂的钟忽然报时,敲了十二下,接着又敲祈祷钟。 与此同时,普鲁士士兵操练回来的军号声,也在我们的窗下回响……阿梅尔先生站起来,脸色十分苍白。在我看来,他从来没有如此高大。 “我的朋友们,”他说道,“我的,我……我……” 然而,他喉咙哽咽,话说不下去了。 于是,他转过身去,拿起一截粉笔,用尽全力,尽可能大地在黑板上写下了几个字: 法兰西万岁! 然后,他头顶着墙壁,待在那儿不说话,只是摆手向我们示意:“下课了……都走吧。” 柏林之围 我们陪同V.大夫,重又上坡走在香榭丽舍大街上,一路察看墙壁的弹洞、人行道的枪痕,千疮百孔,探问巴黎被围困的经历,快到星形广场时,大夫停下脚步,指着坐落在凯旋门周围豪华的楼房中的一幢,向我讲述了这样一段故事: 那座阳台上,有四扇紧紧关闭的窗户,您瞧见了吧?那是8月初,也就是去年,遭受暴风雨和灾难袭击的可怖的8月,那儿有个突然中风的病人,我被找去治疗。那儿住着茹沃上校,第一帝国时期的重骑兵,是个老顽固,特别看重荣誉和爱国主义;战事一起,他就搬到香榭丽舍来,租了那套带阳台的房间……您猜猜是什么缘故?就是为了观看我们部队凯旋……可怜的老人!他刚离开餐桌,恰好接到维桑堡的战报。他在这份败绩的战报下方,看到拿破仑的名字,当即中风倒下了。 我到那里,只见这位重骑兵团的老军人,直挺挺地倒在卧室的地毯上,满脸涨红,神情麻木,就好像脑袋挨了一闷棍。他若是站起来,身材肯定很高大;就是躺着,也还是显得很魁梧。他五官端正,牙齿非常齐整,有一头卷曲的苍苍白发,虽到八十岁高龄,看着也不过六十来岁……他的孙女泪流满面,跪在他的身边。她长得像祖父。假如他们俩并排在一起,简直可以说是一个模子铸出的两枚希腊钱币,只不过一枚古老,颜色发污了,周边也已磨损,而另一枚亮晶晶的,非常洁净,具有新铸钱币的那种色泽和光滑。 这姑娘的哀痛打动了我的心。她是两代军人之后,父亲在麦克马洪的参谋部供职。眼前躺着的这位高大的老人,令她想起另一个同样可怕的景象。我极力劝她放心,而我心中并不抱什么希望了。我们面对的是一种不折不扣的半身瘫痪症,尤其八十岁的老人患上,是根本治不好的。情况也的确如此,病人连续三天不能活动,处于痴呆的状态……这期间,雷舍芬战役的消息传到巴黎。您还记得消息传得多怪。那天直到傍晚,我们还都以为打了大胜仗,歼灭两万名普鲁士军,还俘获了敌国的王子……不知是什么奇迹,什么磁流感应,这种举国欢腾的反响,居然波及我们这位又聋又哑的病人,深入他那瘫痪症的幻觉中。不管怎样,那天晚上我走到病榻前,见他变了一个人。他的眼神近乎亮了,舌头也不那么僵硬,甚至有气力冲我微笑,还两次结结巴巴地说: “胜……利……了!” “是的,上校,打了大胜仗!……” 我把麦克马洪的这次漂亮仗,详细讲给他听,发现他渐渐眉头舒展,表情开朗了……我从房间出来,那姑娘正站在门外等我,她脸色苍白,不住地抽泣。 “他脱离危险了!”我握住她的手说道。 可怜的姑娘,简直没有勇气答话。雷舍芬的真实战报刚刚张贴出来:麦克马洪逃之夭夭,全军覆没了……我们大惊失色,面面相觑。她担心父亲的安危,更是愁眉不展。而我想到老人的病情,心头也不禁颤抖。显而易见,他经受不住这一新的打击……可是,又有什么办法呢?他是靠幻想活过来的,还得让他保持这种快乐情绪和幻想!……这样一来,就必须说假话了…… “那好,我就编假话!”有勇气的姑娘对我说道。她很快擦干眼泪,重又容光焕发,回她祖父的卧室了。 她承担的任务很艰巨。开头几天倒还容易对付过去。老人头脑迟钝,像个孩子似的任人哄骗。然而,他身体日渐康复,头脑也越发清楚了,必须让他了解双方军队运动的情况,给他编造一些战报。这个漂亮的女孩日夜俯瞰那张德国地图,往上面插小旗,竭力组合出一次辉煌大胜仗,看着实在让人可怜。巴赞部队向柏林挺进,弗罗萨尔进军巴伐利亚,麦克马洪则向波罗的海长驱直入,她编造这一切时总向我讨主意,我也尽量帮助她。不过,在这种虚构的进攻中,还是她祖父给我们的帮助最大。在第一帝国时期,他有多少次征服了德国!所有军事打击,事先他就成竹在胸:“现在,他们要往那里去……我军就该这样行动……”他的预见总能实现,也就不免十分得意。 不幸的是,我们拿下多少城池,赢得多少战役,也赶不上他进军的速度。这老头,简直贪得无厌!……每天我到他家,就会得知一个新战果: “大夫,我们又打下了美因茨!”姑娘满脸苦笑,迎着我说道。这时,我听见一个愉快的声音,隔着门冲我嚷道: “真顺利!真顺利!……照这样,再有一周,我们就能打进柏林了。” 当时,普鲁士军距巴黎也只有一周的路程……起初我们还拿不定主意,是不是最好将他转移到外地去。然而又一想,出门一看到法国的状况,他就会恍然大悟。而且,我也认为他上次受了巨大的打击,身体还是太虚弱,头脑还太迟钝,不宜让他了解真相。因此,还是决定留下来。 围困巴黎的第一天,我到他家里,还记得我心情很冲动,带着巴黎城门全部关闭,兵临城下,城郊变成国界所引起的惶恐。我进屋时,看见老人坐在床上,十分得意,兴冲冲对我说: “嘿!这场围城战,总算开始啦!” 我不禁愕然,注视着他: “怎么,上校,您知道了?……” 他孙女急忙转身对我说: “哦,是啊!大夫……这是重大的消息……已经开始围攻柏林了。” 她边说边做针线活儿,那可爱的样子,多么从容,多么镇定……老人又能觉察出什么呢?城防堡垒的炮声他听不见,陷入可怖战乱的不幸的巴黎他看不见。他从床上只能望见凯旋门的一角。再说,他屋里摆设的,全是第一帝国时期的旧玩意儿,正好能维持他的种种幻想。拿破仑麾下元帅们的画像、战役场面的版画、身穿婴孩服的罗马王像,还有在铜饰战利品镶嵌得挺实的大托架上,陈列着帝国的遗物:勋章、小铜像、球形玻璃灯罩下的圣赫勒拿岛上的一块石头、一位身穿黄色灯笼袖跳舞衣裙、波浪头发而眼神明亮的贵妇的几幅细密画——而所有这一切:大托架、罗马王、元帅、黄衣裙贵妇,及苗条的身材、高束的腰带,体现1806年优雅风姿的端庄举止……好一个上校!正是这种胜利和征伐的气氛,才使他如此天真地相信围攻柏林了,比我们所能对他讲的更有说服力。 从这一天起,我们的军事行动就变得非常单纯了。夺取柏林,这不过是一件耐心一点儿的事情了。有时老人太烦闷了,就给他念一封儿子的来信,信当然是假造的,因为巴黎被围得水泄不通,况且,色当战役之后,麦克马洪的那名副官就被押往德国的一个要塞去了。您能想象得出,这可怜的女孩没有父亲的音信,知道他被俘,被剥夺了一切,也许病倒了,她心里该有多么痛苦,可是又不得不借父亲的口吻,写一封封欢快的信,信有点儿短也是正常的,符合在被征服的国家节节推进的一名军人的情况。有时,她实在没有勇气了,接着几周就没有消息了。可是老人又担起心来,睡不好觉了。于是,很快就从德国寄来一封信,她来到床前,强忍住泪水,欢快地给祖父念信。上校聚精会神地聆听,会心地微笑着,时而点头赞许,时而批评两句,还给我们解释信上有点儿混乱的地方。不过,他在给儿子的回信中,表现得尤为高尚:“永远也不要忘记你是法国人,”他在信中对儿子说,“对那些可怜的人,要宽大为怀。占领,不要让他们感到太沉重……”接着,又是无休无止地叮嘱,要保护私有财产啦,要尊重女性啦,都是些精彩的老生常谈,适用于征服者的真正的军人荣誉手册。他在信中也谈了对政治的泛泛看法,以及迫使战败方接受的和平条件。平心而论,他并不苛求: “只要战争赔款,此外别无他求……让他们割让几个省份有什么用?难道能把德意志变成法兰西吗?” 他语气坚定地口授这些话,从中能感到他多么诚实,爱国心多么高尚,听了怎能不让人深受感动。 这期间,围城部队步步进逼,唉!不是围攻柏林啊!……正赶上严寒的季节,又挨炮弹轰炸,又流行瘟疫,又闹饥荒。不过,多亏我们精心安排,多方努力,对他无微不至的体贴关心,老人的静养才没有受到一点儿惊扰。一直到最后,我也总能设法让他吃上白面包和新鲜肉。当然,也只能供给他一个人。您绝难想象得出来,还有什么比老祖父用餐的情景更感人的了:他坐在床上,胸前围着餐巾,笑吟吟的,满面红光,独自享用而又不知内情,可是坐在旁边的孙女,则因营养不良而面色苍白,她扶着老人的手,帮他喝汤,帮他吃别人吃不到的美食。老人吃过饭上来精神头儿,待在温暖舒适的卧室里,望着外面的寒风,窗前飞舞的雪花,这位老骑兵便忆起在北方参加的战役,不知是多少遍又向我们讲起,从俄罗斯撤退的惨状,只能吃上冻饼干和马肉。 “这你明白吗,孩子?那时候我们只能吃上马肉!” 我深信小姑娘是明白的。近两个月来,她也没有别的食物可吃……然而,老人的身体日渐康复,我们在他身边的任务也越来越难了。原先,他感官、肢体都麻痹,我们一直充分利用,现在这种症状开始消失了。已有两三回,听见马约门巨大的排炮声,他惊跳起来,像猎犬似的竖起耳朵。我们就不得不编造说:巴赞元帅在柏林城下取得决定性胜利,残废军人院那儿就鸣炮庆功。还有一天,我们把他的床推到窗户旁边,记得那是星期四,布森瓦尔战役打响的那天,他清楚地望见大军在林荫路上集结的国民自卫队。 “那算什么队伍呀?”老人问道,我们还听见他嘴里咕哝着: “军装太差!军装太差!” 这话一点儿不差,然而我们明白,从今往后必须万分小心。不幸的是,还有疏忽的时候。 一天晚上,我刚到那里,女孩就神色慌张地迎过来。 “明天他们就开进城了。”她对我说道。 祖父的房门是开着的吗?不管怎样,如今回想起来,我还记得那天晚上说过这话之后,老人的神情的确有些异常,他很可能听见了。只不过我们说的是普鲁士军,老人想的则是法国军队,以为是他期盼已久的凯旋之师——麦克马洪元帅在军乐声中,沿着摆满鲜花的林荫路走过来,老人的儿子走在元帅身边,而他本人则换上整齐的军装,站在阳台上,就像当年在吕岑那样,向弹洞累累的军旗和硝烟熏黑的鹰旗致敬…… 可怜的茹沃老人家!他肯定以为我们怕他过分激动,才想阻止他观看我们部队的大检阅。因此,他自有主意,却避而不告诉任何人。第二天,普鲁士部队正沿着长街,从马约门小心翼翼地向土伊勒里宫推进。恰好这时,上校那扇窗户悄悄打开,他出现在阳台上,戴着头盔,挎上大马刀,穿上在米约部下当重骑兵时那身光荣的旧军服。现在我还纳罕,是何等坚强的意志,是何等生命力的突发,能使他站立起来,还全副武装了。反正他站在阳台上,就在栏杆里面,这是千真万确的。他站在那里,看到街上的景象十分诧异:街道那么空阔,那么寂静,楼房的百叶窗紧闭,巴黎一片凄清,犹如传染病隔离所,旗帜到处皆是,但是特别怪,全是白色的,上面还有红十字,连一个人也没有出门欢迎我们的士兵。 一时间,他以为自己可能看花眼了。 其实不然!就在那边,在凯旋门的后面,隐约传来喧闹声,在旭日的霞光里,一支黑乎乎的队伍开过来……继而,头盔的尖顶渐渐开始熠熠闪亮,耶拿的小军鼓也敲起来。到了凯旋门下面,忽然奏响舒伯特的胜利进行曲,伴着队伍的重重的步伐,并掺杂着军刀的撞击声!…… 这时,在广场一片死寂中,忽听一声呼一声骇人的呼号:“拿起武器!……拿起武器啊!……普鲁士军来啦!” 走在排头的四名枪骑兵,望见楼上阳台有一个身材高大的老人,身子摇摇晃晃,挥动着双臂,又直挺挺地倒下去。这回,茹沃上校可真的死了。 世界小说文库中的瑰宝,法国小学启蒙读物,法国文学的入场券,颇具群众基础的法国文学名篇,民族悲剧与爱国深情的完美诠释! ★法国现实主义作家都德家喻户晓的佳作,小人物大情怀,普通人的时代沉浮! ★全新精装典藏版,翻译家李玉民、袁俊生经典译本,新增超2000字译者序!在姜黄色的降e小调中观小场面、耍小玩意儿! ★收录短篇小说集《星期一故事集》、散文故事集《磨坊信札》,包括《最后一课》《柏林之围》《小间谍》《小馅饼》《圣诞故事》《高尔尼师傅的秘密》《散文诗》《橙子》《蝗虫》等30部名篇! ★《最后一课》之所以成为脍炙人口的杰作,不仅由于它在 内容上表现了爱国主义思想,还在于它具有卓越的艺术特色。 ——刘宪章 ★《最后一课》作为短篇小说,是高度精练的范例,它以短小 的篇幅表现了重大的主题和题材,描写出生动的人物形象,而所有这一切又是以平易的风格和朴素的语言表现出来的。这里凝结着作者的艺术劳动的可贵经验,对我们仍有启发和借鉴作用,这就是我们今天再一次谈起它来的原因。 ——柳鸣九