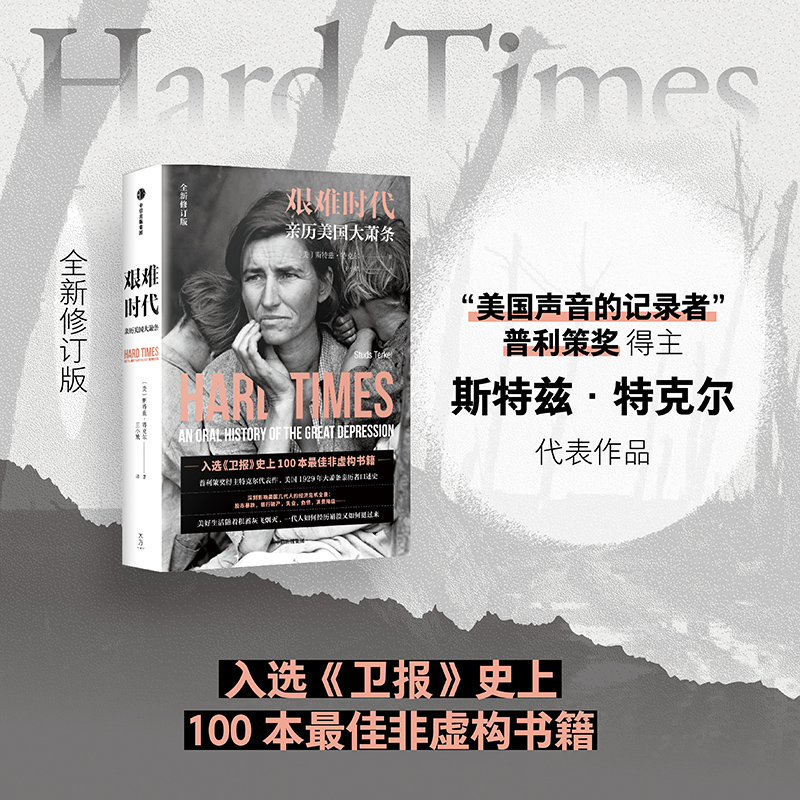

出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 65.52

折扣购买: 艰难时代

ISBN: 978750866725601

美国口述史权威学者、作家、广播节目制作人。他开创了针对美国普通民众的口述历史访谈,以此帮助建立国家记忆,被誉为“美国声音的记录者”。1966 年口述史著作《断街》出版,旋即成为畅销书。随后陆续出版了包括《艰难时代》《工作》《美国梦寻》在内的12本口述史书籍,深入探讨了 20 世纪美国的生活。1985 年特克尔以《二战》获得普利策非虚构奖。1997 年被授予美国国家人文奖章。2010 年入选芝加哥文学名人堂。

“心情很糟糕,觉得很没有尊严。如果站在街上,你还可以管自己叫人,可一旦走进工厂的大门,打了卡,你就变成了一个机器人。” ——鲍勃·斯汀森(Bob Stinson)1931年被费雪车身公司解雇 “现在没人能忍饥挨饿。他们认为一切都是理所应当。事实上,正是三十年代的政府给人们灌输了这种观点。那时,人们不会要求政府什么,只会提出一些自己无法回答的问题:为什么我是替罪的羔羊?为什么是我?” ——大卫·J. 罗斯曼(David J. Rossman) 心理医生 “我早上五点起床,赶到码头区。史倍克糖厂的外头挤了上千人。每一个人都很清楚这里只招三四个人。负责人带着两个保安出来说:‘我需要两个小工,另外两个下到坑里干活。’上千人会像一群阿拉斯加犬一样去抢这几根肉骨头。” ——艾德·保尔森(Ed Paulsen) 1930年高中毕业,开始打零工 “因为亏了钱,太多人从窗口纵身跳下。天哪,这到底是为了什么?我们几个人曾经议论过:这些人是疯了吗?钱是什么?我们是音乐人,钱对我们来说又意味着什么?什么都不是。生命、生活和享受生活才更重要。亏掉了所有的钱,那又怎样?‘你还活着,不是吗?’他们可以从头再来。” ——吉米·麦克帕特兰(Jimmy McPartland) 爵士音乐人,1929年前后以演出为生 “现在的孩子拿到五十块钱,就开心地去把它花了。当然他们这么做没什么不对。一次,有人跟我讲:‘这些孩子需要的是经历一次大萧条。’我们两个人回想起那段艰苦的日子,都冲他大叫:‘永远不要!过一千年也不要!’我不在乎他们花钱的时候有多开心。没人应该经历一次大萧条。年轻人不应该。” ——埃尔莎·庞塞尔(Elsa Ponselle) 小学校长 “我还记得银行假日。我算是比较幸运的。我有个非常聪明的小舅子,做律师的。有一天,他对我说:‘我对银行有不好的预感。我觉得我们应该手头多拿点儿现金。’就在银行关闭潮的两个月之前,我们决定把存在银行的所有钱都取出来,近一百万美元。” ——阿瑟·A. 罗伯逊(Arthur A. Robertson) 实业家 【精彩试读】 多萝西·伯恩斯坦(Dorothe Bernstein) 服务员。 1933 年,我进了孤儿院。那时我十岁左右。我一直有干净衣服穿,吃的也够。我们上学要穿过公园。路上还要经过铁轨。那画面就像昨天一样。 有人会在那里等我们经过,我们把午饭给他们吃。如果孤儿院的厨师做了我们不爱吃的东西,我们就会把它们装在棕色的小纸袋里送给那些人。 现在,我会告诉女儿:要小心陌生人,尤其是看上去有某些特征的某一类人。但在当时,我们一点儿也不害怕。当你从别人身边走过,即便是陌生人,你也不会有这样的想法:天哪,我得当心这个人。没人与你为敌。这些人没有工作,如果有活儿干他们可能会去工作。我不知道他们是怎么搞成那样子的,他们会去哪里,最后会怎样。他们人都很好,你绝对不会认为这些人会伤害你。他们不是乞丐,只是霉运缠身而已。 星期五,我们会把自己的午饭给他们吃,我们每个人都会这么干。当时可能有一百二十五个人在上学,每个人都拿着一样的棕色纸袋子,里面装着沙丁鱼末三明治,上面还涂着蛋黄酱。这是三十多年前的事情了。 我现在还是不吃沙丁鱼。(笑)每次把别人点的沙丁鱼端上桌时,我都会堵着鼻子,不过不是用手。你试过屏住呼吸吗?这样你就闻不到味道了。 因为在我眼里,它们和那些涂着蛋黄酱的沙丁鱼三明治没有什么区别。 你跟他们打招呼,他们也跟你打招呼。就是这样。如果你要问我他们晚上睡哪儿,我不知道。他们知道我们是朋友,出于某种原因我们也知道他们是朋友。 现在人们会谈起过去的那些好时光。想工作然而找不到工作,这可算不上好时光。你的孩子想喝牛奶,你只能到处去讨。我还记得和一个好朋友去商店。因为她们家用食品券,她觉得很不好意思。我还记得她有多抱歉,这让她觉得丢脸。她说:“要不你在外面等我?” 路易丝(Louise)是个波西米亚姑娘。她妈妈开了家杂货铺,她们家就靠这个生活。路易丝帮着记账,总是有人欠账。你从来不会跟人说:“你有钱付账吗?”他们会说:“记在账上吧!”你就记上这笔账,因为这是那些人家糊口的食物,必须得吃。也不是说你就白送出去了,他们最后还是会把钱还上。 这些地方不像超市,超市这种地方没有人情味。他们会说:“嗨,多萝西,你妹妹怎么样了”,等等。超市里没有记账这一说。你进去,付钱,结账离开,你甚至都不清楚自己到底买了哪些东西。彼此之间的信任是不一样的。 在这个世界上,有人羞于承认他们的出身。我在学生家长与教师联谊会(PTA)上就碰到过一个。我上前非常友好地问她:“你是 ××× 吗?” 她看着我。我说:“我是多萝西,还记得我吗?”她扬了扬眉毛。我想说的是她那天是盛装出席。她说:“你肯定弄错了。我不认识你。”在那之后,我又碰见她五六次。她就是我说的那个人。我不再提这个话题。很多人会觉得难为情。那不是你的错,他们觉得:我宁愿有一道紧闭的门,将那些日子隔在门外。 我不认识那些跳楼自杀的真正有钱人。我读到这样的新闻就像是在看小说一样。谁会有那么多钱呢?就因为没了这些钱,他们就自杀吗? 对我来说,还是抓到一根救命稻草重新站起来比较容易。 你知道的,当你落魄到不能再落魄,唯一的出路就是向上。你能做的事情无非两样:要么躺下等死,要么凭自己的力量重新振作起来。 本·艾萨克斯(Ben Isaacs) 这是一栋有花园和露台的房子,位于芝加哥郊外的中产阶级住宅区。 我自己做生意,挨家挨户地赊销衣服。按周收款。大萧条之前,人们舍得花钱买东西,还款也及时。但是,他们开始投机,我能感觉得到。 我的生意从 1928 年初开始下滑。我的客户主要是中产阶级,他们不太有钱,但也不太穷。 突然之间,1929 年 10 月的一个下午……我在做我的生意,听到报童满大街地跑,把新闻嚷嚷出来:股市崩盘啦,股市崩盘啦。这个消息就像晴天霹雳。 我记得特别清楚。当时我正在路上,准备去见我的客户。这件事对我的影响不是太大,我没有在股市投机。当然,我投资了地产和金券,当时叫金券。我对金券比对股市更有信心。我知道股市上上下下。 银行告诉我金券跟黄金一样,永远不会贬值。后来,我们伤心地发现这不是真的。它们变得一文不值。这些银行,把大家存在那里的钱拿出去搞地产抵押贷款。比如说,地产价值十万块,它们就以那处房产为抵押贷出二十万金券。这些银行啊! 我怀疑银行家是知情的。他们这么做是为了私利。如果不是华尔街股灾,这种骗局还会继续上演。很多这样的银行一夜之间就倒闭了。 我们变得一无所有。之前,我一个星期可以收到四五千块。在那之后,每周就只能收到十到十五块。我到处跑,寻摸足够养家糊口的钱。找不到钱。很少有人拿得出钱来。如果他们同情你,可能会给你一块钱。 我们一天天挣扎着活下去。接着,我就交不出房租了。我有一辆小车,但买不起执照。我把它开到法院,卖了五块钱,好给家里人买点儿吃的。我有三个孩子,都还小。那个时候,我连买一包烟的钱都没有,而我是个老烟枪。我口袋里一个子儿都没有。 最后,大家开始说服我去领救济。他们都开设了露天的施粥处。艾尔·卡彭就在市区设了一个施粥处,人们在那儿排长队。你得走过两个街区,站在那儿,就在街拐角,就为了领一碗汤。 很多人自杀,跳楼什么的,因为他们受不了这份屈辱。最后,我也受不了了。 我是那么消沉,什么都不去想。我能去哪里,要面对什么?我当时的那个年纪,也不可能找到工作。除了卖东西,我没有谋生的手段,就是这样。我到处求职,想找一份做销售的工作。因为年纪的缘故,他们都不愿意要我。我简直走投无路。每一扇门都关上了,每条路都没有出口。即便我有金子,它们也会变成土。霉运似乎牢牢缠住了我。不管我怎么努力,都没有用。甚至我的钱也没了。 我口袋里还有两百块钱,我打算去买辆出租车。那个时候,你得有自己的车才能开出租。那个人说:你得从我们这里买出租车。柴克出租车公司。于是,我拿了两百块去办公室,打算付钱买车。我拿出了两百块,结果那个人说他们没有那种车,下个星期可能会有。我就离开了办公室,那两百块钱不见了,我不知道发生了什么。我打电话回去:你们看到桌上有钱吗?他说没有,没有钱。 我就是这么倒霉,没办法心平气和。一般来说,我是不会丢钱的。不过在那个时候,我担心家里人,担心这个那个。我走在大街上,就像个无忧无虑的人,但我完全不知道该如何是好。 我不想领救济。哦,我跟你说,当我被迫去那个领救济的办事处的时候,眼泪都出来了。我没法忍受自己什么都不干就从别人那里拿钱。如果不是为了孩子们,跟你讲实话吧,我不只一次想到自杀。我死都不愿意领救济。但孩子总得有人管啊…… 我去了领救济的地方,经过一番烦琐的程序和盘问之后,他们决定一个月给我四十五块。这四十五块,我们得交房租,得给孩子们买吃的和衣服。这四十五块能坚持多久呢?我要交三十块的房租。我找了另外一处便宜的地方,烧炉子取暖,一个月十五块。我跟你说,现在就是一条狗都不会住在那种地方,一个又脏又臭又黑的地方。 我一个星期可能只能买一次肉,一两磅的肉,留在周六吃。其他日子里,我们就只能靠半磅红肠过日子。我花两毛五买上半磅红肠,但对孩子们来说太凉了,也太不健康。我找到一套有六间房的公寓,一个月二十五块。它本该有暖气,还有热水。我们搬进去之后就没了热水。洗澡太冷了,我们不得不用炉子烧热水。也许是房东跟锅炉工闹了矛盾,但看上去又不像。那个房东不要这栋楼了。两个月之后,突然没水了。因为不交水费,市政不再供水。我的妻子只能从隔壁楼的邻居那里提两桶水上来,给孩子们洗澡,冲厕所,我们自己洗手洗脸,冲茶什么的,全靠那两桶水。我们过了两个月没水的生活。 不管我去哪儿找工作,都不会被录用。我四处转悠,卖剃须刀和鞋带。有一天,我每条街都跑遍了,只做成了一笔买卖,口袋里装着五毛钱回家。事实上,这种情况一直持续到 1940 年。1939 年,战争爆发,情况稍有起色。我的妻子在一家餐馆找到了工作,一个星期挣二十块。我马上给救济办事处的人写了封信:我觉得我们不再需要帮助了。救济让我不舒服,觉得惭愧。我没法再忍下去。 隔壁邻居帮我在他工作的工厂里找工作。那个时候,我差不多已经五十岁了。工厂的人说:“我们不能录用你。”他们不雇用超过四十五岁的人。两星期之后,还是这个人对我说:“去跟比尔(工头)说是我让你来的。他会雇你的。”他们雇了我,一个小时给我六毛钱。他们缺人,所以才会雇我。 我看报纸上说有个地方的薪水不错,一个小时给一块。我就坐上电车去找那个工作。我还在路上的时候……我也不知道怎么了……就像灵机一动。我说:我要干回老本行。人们现在都过得不错,大家都在军工厂里上班。于是,我下了电车,走进我之前打过交道的那家商店。 我告诉他们我要干回老本行。他们嘲笑我:你要卖什么?你找不到东西卖。我说:你们卖什么东西,我一样卖。我工作的这段时间,我们节衣缩食,再加上我妻子也在上班,我们存下了四百块。于是,我把那四百块全投了进去,开始干回老本行。 老天保佑,世道总算是变了。我又干起了老本行,我又回来了。那是在 1944 年底。如果我还留在工厂干活儿,恐怕现在还要吃救济。当时很多人都劝我不要这么做,甚至我的妻子也是这么想的。我们就存了这么几百块钱,他们说我这是要拿它们去打水漂。我说我会再回工厂干活了。 对你来说,苦日子是——? 从 1928 年到 1944 年。我意识到很多人的处境也是一样的。这给了我一点点鼓励。我看着这些人,排着队等着领救济。我对自己说:我的老天啊,还有人跟我一样。他们过去都是有钱人……现在破产了。但我的心还是会刺痛,因为我一直在心里祈祷以后永远不要靠别人过活。当这种时候到来,我很受伤。我没办法忍受。 羞愧?你说呢?我会站到领救济的队伍里,左看看右看看,看周围有没有人认识我。我会低着头,这样别人就不会认出我。它在我身上留下的唯一伤疤就是我的自尊,我的自尊。 你的朋友和邻居呢? 他们的处境都是一样的,一样的。他们当中许多人现在都过得不错,比我更有钱。但在那个时候,我们都靠救济生活,他们也在到处卖剃须刀和鞋带。我们会串门,这是我们消解愁闷的唯一方法。我们都住在同一个街区。我们会到对方家做客,坐下来聊聊天,开开玩笑,让自己快活一点点。 现在,我们跟朋友离得很远。大萧条的时候,我们都很穷。情况好转之后,大家都更有钱了,在不同的社区有了自己的房子,彼此也就隔得远了。 任何一个对未来感到不安的人,都该读读这本书。 《卫报》史上100本最佳非虚构书籍之一,美国口述史权威、普利策得主斯特兹·特克尔代表作,首次以亲历者视角真实还原那场始于1929年的美国大萧条,重现大萧条下各行业、各阶层的集体记忆。 【口述史权威】 美国口述史权威学者斯特兹·特克尔,开创了针对美国普通民众的口述历史访谈,以此帮助建立国家记忆,被誉为“美国声音的记录者”。1997年,特克尔被授予美国国家人文奖章,1985年获得普利策非虚构奖,2010年入选芝加哥文学名人堂。 《艰难时代》是斯特兹·特克尔的代表作,首次以亲历者视角真实还原那场始于1929年美国的全球经济危机。 “人们渴望故事。这是我们存在的一部分。讲故事是一种历史的形式,它从一个世代传到另一个世代。”——斯特兹·特克尔 【一手资料】 这是一群没有精心准备的幸存者。被解雇的车企职员,为富豪服务的心理医生,打零工的高中毕业生,流浪汉,音乐人,政府官员,社工,以及那些靠萧条致富的商人,只听闻未经历的年轻人,他们讲述自己的亲身经历,重现美国20世纪30年代大萧条下各行业、各阶层的集体记忆。 大萧条时代,有人挣扎,有人发财,更多的人不觉得自己正经历巨变。衣柜里只留下一件衣服,工作没了就去卖苹果,这便是亲历者们的真实故事。 【大萧条和它的后遗症】 本书呈现了深刻影响美国几代人的经济危机全景:股市暴跌,银行倒闭,富豪破产,中产惴惴不安,底层抱团取暖……美好生活随着积蓄灰飞烟灭,一代人如何经历崩溃又如何挺过来?这是一部经济危机下,普通人的生存指南。 害怕失去,尤其是害怕财产损失,是迄今犹存的三十年代后遗症之一;如何有尊严地活,成为一代又一代美国人的永恒症结。 “警钟已经敲响。很久之前的勇士和恶龙都垂垂老矣,我上次看见他们的时候,有的精力旺盛,有的疲惫不堪,有的已经死去。”