出版社: 作家

原售价: 45.00

折扣价: 31.10

折扣购买: 教育全在细节中

ISBN: 9787521214185

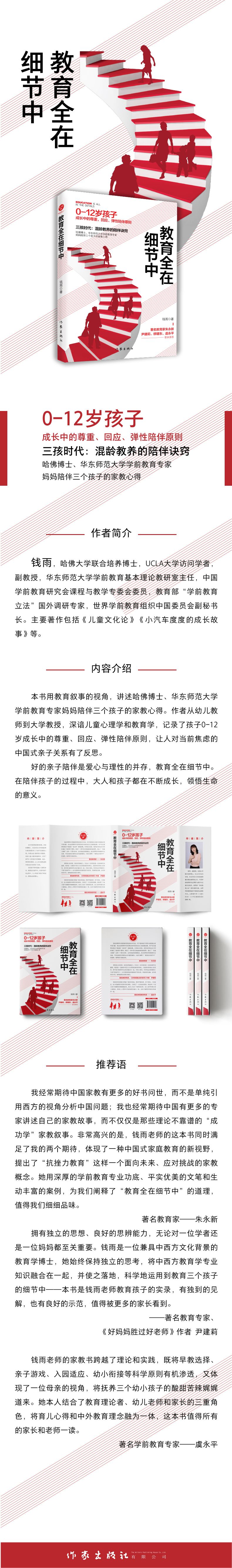

钱雨,哈佛大学联合培养博士,UCLA大学访问学者,副教授,华东师范大学学前教育基本理论教研室主任,中国学前教育研究会课程与教学专委会委员,“学前教育立法”国外调研专家,世界学前教育组织中国委员会副秘书长。主要著作包括《儿童文化论》《小汽车度度的成长故事》等。

我家3个娃 认识你自己 ——德尔斐阿波罗神庙的箴言 每个孩子大不同呀。女儿心童14岁时已经和我一样高了。看着镜子里的母女,我满怀伤感和甜蜜,期待地说:“再过10来年你就会有自己的宝宝了。”她耸耸肩:“不可能,我已经决定了,我要去加拿大读大学,研究法医,解剖尸体……反正我是不会生孩子的。” 什么?我跳了起来。 她赶紧说:“没关系啊,笑笑和雨果会给你生很多小宝宝的。” 我瞪大眼睛:“那怎么一样?我只能做奶奶,做不了外婆啦!” “呃——”心童再次耸耸肩,“那……好吧,我可以收养一个孩子。” 那也行,退而求其次……我叹了口气,心里想的却是:那怎么能一样呢?收养的孩子就不会有我们的遗传基因。 奇怪,当我这样想的时候,完全忘记了过去12年里一直折磨我的事实:心童并不是我的亲生孩子。她是林博士和前妻的女儿。作为继女,她本来就没有我的血液和基因。 林博士是我先生,理工科博士,典型的直男,既不会甜言蜜语,也不会烧饭做菜。我们家一共有3个孩子:大女儿心童现在加拿大读高中,大儿子笑笑马上小学毕业,小儿子雨果即将入读小学。他们之间各差4岁,每个孩子的个性特点大致是这样的: 作为一个儿童教育者,我经常想:真遗憾,没有一本家教书适用于所有孩子。家教到底有普遍规律吗?家庭教育最困难的地方,不就是一个家庭中行之有效的教育模式和日常流程,可能在另一个家庭完全行不通吗? 比如,有的家长苦恼孩子天天赖床,总是不吃早餐。有的家长却担心孩子喜欢熬夜,睡眠不足。有的家长责备孩子“胆子太大,都不知道‘怕’字怎么写”!有的家长又操心孩子太内向、胆小,未来得受多少欺负……哪怕是同一对父母,生的孩子也可能个性截然不同、发展水平迥异,大宝的才艺秀也许会成为二宝的滑铁卢。这真让人伤脑筋啊。 我的大儿子笑笑9个月还不出第一颗牙。他迟迟不出牙时,我着急上火,到处咨询医生,担心他缺钙。小儿子雨果却4个多月就开始长牙,4岁半就开始换牙,一个月内就掉了4颗乳牙,出了2颗新牙。小弟弟这么抓紧时间,我高兴吗? 不——我每天都祈祷下一颗牙千万稳住,别再掉了。每次雨果偷偷摇晃第五颗松动的牙齿时,我的心都会提到嗓子眼儿,克制着不发火,用哀求的语气和他好生商量:“别摇了,宝贝,让它自己掉(再长两天)不好吗?” 我的确分不清,兄弟俩谁的出牙速度更让我担忧。是那个慢的,还是那个快的? 是啊,每个家庭的问题都不同。但把所有家长的困惑写下来,又会引起许多共鸣:“哦,你家孩子也是这样啊!不是我们一家有这样的毛病……那我就放心了。” 每个孩子都不一样。家庭教育的前提是了解孩子的普遍发展规律,观察每一个孩子独一无二的地方——独特的个性气质,最终总结出他们的“ identity(身份) ”。好莱坞电影《谍影重重》的英文名字就是用了这个词,讲述一个失忆的特工,忘记了自己的姓名和一切,最终重新找回自己的真实身份。 尊重你的孩子,帮助他们认识自己,找到自己。很有可能,你也顺便找到你自己,帮助你更加了解自己(的底线在哪里)。 好的教育首先基于我们对孩子的观察。在希腊德尔斐阿波罗神庙的墙上,刻着这样一句箴言:认识你自己。然而,认识自己是件多么不容易的事啊。“所有的大人都曾经是孩子。可惜,只有很少的一些大人记得这一点。”我把这个现象称为“童年健忘症”。从某种意义上说,成长的过程是个不断失去的过程。 陪伴童年、观察孩子的过程,如卡夫卡所说:“垂下眼睛熄了灯,回望这一段人生”,本身就是很美好的一件事情。在孩子小的时候(12岁之前),我会尽力抽出时间照料和陪伴他们。因为,这是儿童一生发育的关键期,许多性格、习惯和特点都在这个时候初露端倪。细心的妈妈如果及时发现孩子的特点,就可以做出相应的回应或调整,帮助孩子更好地成长。 作为家长,我们要尊重和发现孩子的特点:他到底是一个怎样的孩子?他有怎样的兴趣和爱好?他需要什么样有意义的生活? 有的宝宝易照料,有的宝宝难抚养;有的宝宝爱生气,有的宝宝易兴奋;有的宝宝比较专注,有的宝宝容易分心;有的孩子特别活泼,比如女儿心童——人来疯、派对女王……有的孩子特别文静,比如大儿子笑笑,标准宅男一枚。教育笑笑的方法用在心童身上,效果几乎是零;教育心童的那些方法,在笑笑身上又一点都用不上。等我摩拳擦掌,把心童和笑笑的命门都摸清楚了,雨果却从来不犯同样的错误,让我憋了十年暗劲,一拳打在棉花上,差点整出内伤。 鉴于孩子有不同特点,一位温和、随性、佛系的母亲可能是位成功的母亲,也可能是失败的代名词。这也就是“虎妈”之类的专制型家长有人拥护、有人批判的原因。 你的孩子是难抚养型还是易抚养型?是听觉学习者还是视觉学习者?遇到挫折会崩溃还是愈战愈勇?孩子的天赋首先掌握在家长手中,因为只有家长最了解自己的孩子。天下的好家长数不清,好得各有千秋,好得千姿百态。不过,他们都对自己的孩子有着深刻的洞察和理解。 如果父母能够确定孩子的气质特征与学习类型,就可以寻求更加合适的方法对孩子加以培养。爱是人类与生俱来的一种情感,即便是动物也会养育自己的后代。但从教育科学的角度来说,只有“适宜”的爱,才能促进儿童健康、全面地发展。养育子女的科学知识并非是与生俱来的,需要家长主动学习,需要对孩子进行细微观察与深入了解。 我曾经是一名幼儿老师,在幼儿园工作了7年。教过的孩子有的调皮,有的乖巧。但做了妈妈之后才真切感受到,孩子的个性差别是如此之大,做父母真心不容易。 心童上小学的时候,她的聪明只有一小半用在学习上,成绩还算凑合:比上不足比下有余。如果稍微下点力气,她的数学和语文也能考90多分。问题是,大家都是90多分,个别尖子生门门100分。用这个标准来看,心童的成绩不算理想。但如果和她自己投入学习以及家长辅导学习的时间相比,我认为她的学习回报率还挺高的。 学期结束时,林博士总担心老师会把我们(其实是我)叫去训话。他担心了很久也没有等到老师通知,颇为意外。事实上,心童的成绩在中上游,应该还不到老师谈话这么严重。 最令老师不满的,是心童的数学口算。数学口算要求一年级学生在5分钟时间内,算出40道100以内的加减法。错5道就不及格,超过5分钟还没做完的也算错。只有注意力高度集中的数学宝宝,才能达到这个要求。 那时,禁止家长批改作业的规定还没有发布。许多数学老师可聪明了,速算作业由家长先批改,在每页作业下面标明孩子做对了几题,用时几分几秒。这样,家长就必须陪着孩子做作业,并且辅导孩子速算。这导致了家庭矛盾激增。 每天,心童把作业拿给我时,速算至少3页纸,每页40题的话,一共就是120道题。这120道两位数加减法改得我头晕眼花。好笑吗?不好笑,我曾经在朋友开车时把这些口算题报给他们回答,事实上,成年人一边开车,也很难立刻答出来“94-58”等于多少。 现在虽然开始禁止老师命令家长批改作业了,不过,我担心个别老师肯定会想到其他方法折腾家长。我觉得,把中国一年级的口算题拿给美国小学四年级的孩子,他们的正确率也没有我们高。 笑笑四年级时随我去美国,上了6个月的美国小学。在国内,他经常被数学老师留下个别辅导,差不多等同于班里的数学“学渣”。没想到在美国重拾了自信心,成为大家眼里的“数学小王子”。 第一天去美国小学上课,班主任是一位胖胖的黑人女老师,发了一张数学卷子,上面有20道100以内的加减法。诸位,这是上海小学的一年级家庭作业啊。我认为,这种题目明显是对四年级中国小学生的人格和智商双重侮辱。但笑笑毫不介意。 其他美国孩子还在写名字或托腮若有所思的时候,笑笑举手说“做完了”。全班发出了“哇哦——”的惊叹声。笑笑在洋洋得意中回家,向我吹嘘今天的荣耀——吃午饭时,一堆美国小孩用崇拜的眼光看着他,问他为什么数学这么强大?大家纷纷要和他做朋友,数学自信在瞬间膨胀。 简单的数学题经过反复强化训练是可以提高正确率的,这种分数没什么好夸耀的。所以改数学题时,我不看重正确率,着重分析的是孩子的思路。比如,孩子为什么做错?经常出错的地方在哪里?可能导致错误的原因是什么?