出版社: 深圳

原售价: 78.00

折扣价: 53.72

折扣购买: 看得见的城市:广州、长崎、巴达维亚以及美国人的到来

ISBN: 9787550741447

包乐史(Leonard Blussé),1946年生于荷兰,早年曾到中国台湾和日本学习汉学、人类学和史学,并在荷兰莱顿大学获得文学博士学位。现在是荷兰莱顿大学人文学院历史研究所荣休教授。他精通法文、英文、德文、西班牙文、中文、日文、印尼文等多种语言,对中国海外华侨史,尤其是印尼华侨史有深入的研究。曾在2007年获荷兰女王颁发的“皇家骑士”荣誉勋章。 著作有:《奇怪的伙伴:荷兰东印度公司控制时期的巴达维亚的中国移民、混血妇女和荷兰人》《〈荷使初访中国记〉研究》《中荷交往史》《巴达维亚华人与中荷贸易》《苦涩的结合:十七世纪荷兰东印度公司的一出离婚戏剧》等。

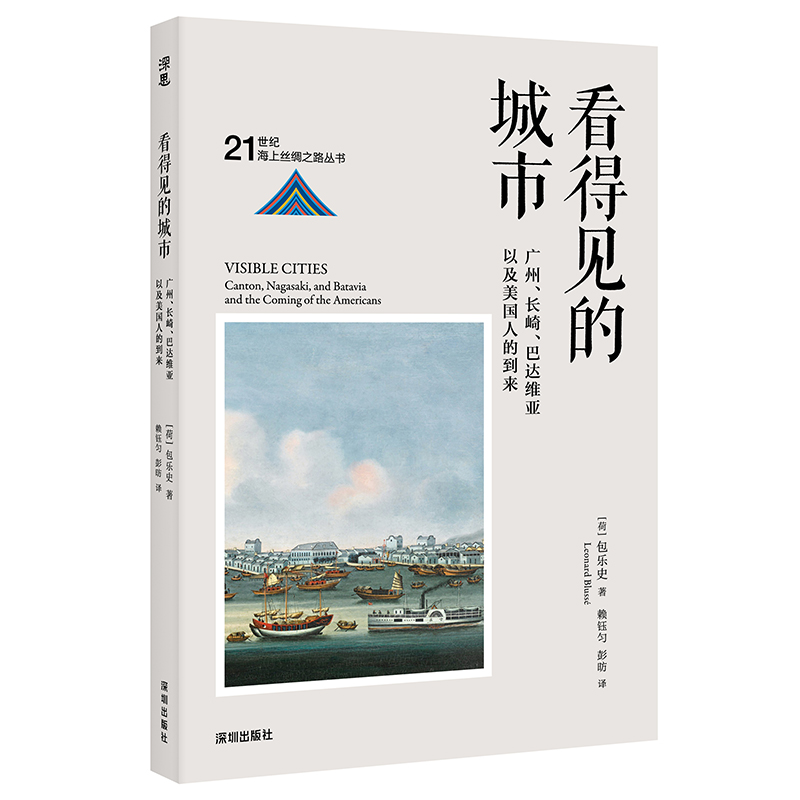

节选一 在本书中,我将邀请你一起回到过去,拜访亚洲最著名的三个港口城市:巴达维亚、广州以及长崎。在过去,这趟旅行至少要用掉欧洲旅行者六到八个月的时间。在那些旷日持久的航程里,这三个缤纷的大商场,以其超凡的风貌和极具异国风情的魅力,点燃了水手与作家的想象力。它们各自都留下了为数惊人的文献和图像遗产,这使我不用靠着太多想象就能够当你们的导游。 相对于卡尔维诺那座“看不见的城市”,我将巴达维亚、广州以及长崎称为“看得见的城市”,因为没有任何其他18世纪的亚洲城市,比它们更频繁地以图像与文字被描绘。在这三个城市里,东方与西方以极端不同却又相似的方式相遇了。 但在我们开始这趟真实而又虚幻的壮游之前,让我阐述一下为什么举出这三个近代早期市场作为赖肖尔讲座的主题。最明显而主要的原因,是因为我所发表演讲的学术机构——哈佛大学,是费正清与赖肖尔的母校。这两位巨人指引我们这一辈的学者一条通往中国与日本历史的途径。这两个传统的帝国,在西方的挑战下,以他们自己的方式,发展出他们今日独特的世界强权。赖肖尔和费正清的《东亚文明:传统与变革》形塑了我大学时代的整个研究工作,在莱顿,每一位未来的汉学家都必须了解日本。除了超凡的组织天分外,费正清最为人印象深刻的,便是在《中国沿海的贸易与外交:通商口岸的开埠(1842—1854年)》这本书中,他对通商口岸系统的开创性研究。 人们经常遗忘日本学专家赖肖尔也教导并写作关于古代中国及其海上疆域的课题。圆仁法师的《入唐求法巡礼行记》, 由赖肖尔翻译,是我最喜欢的一本书。在这本书中,这两个领域有了交集。这本书描述了一个日本僧侣为了向唐朝求取佛经,所饱经磨难的海上历险。 可以说,这两位学者都有着共同的关怀。因此,既然我应费正清中心的邀请来主讲赖肖尔讲座,那么选择关于海洋的课题作为讲座内容,可以说是最恰当的。 节选二 近年来,哈佛的学者在某种程度上忽视了关于季风亚洲的海洋史研究。而近代日本、中国与东南亚国家这三者之间的关系,也似乎没有引起费正清中心与赖肖尔中心研究者们的兴趣。我希望借由聚焦这三个港口城市,进一步指出了解中日两国各自与海洋领域的传统关系,对于理解近代早期(或是当代)的中日全球交涉史至为关键。如果中国与日本要在战略与经济影响力上一争长短,便是在中国海的区域里,在此海域中,这两个强权都在竞逐区域里的领先地位。 中国南海成为印度洋海上丝绸之路的起点已经有一千年之久。但直到18世纪,它的港口城市直接连接欧洲、非洲、美洲的港口城市,它才成为全球海运贸易的十字路口。正如大城、马尼拉、釜山服务于暹罗、西班牙属吕宋岛以及韩国的经济那样,巴达维亚、广州与长崎扮演着爪哇、中国与日本大多数地区的门户角色。这三个港口对历史学家有着特别的吸引力,它们不仅是中国海外贸易网络的终点,同时,这个区域,也是最大的西方贸易势力—荷兰东印度公司,或称为荷兰联合东印度公司—的贸易网络节点。在这三个市场里,荷兰联合东印度公司海外职员所写的日记与报告描绘了当地的情形,这些关于港口生活的材料,在细节上与数量上是现存的其他史料所远远不能相比的。因此我们得到了大量的、还未被详细研究的档案资料。 位于珠江边的广州,扮演中华帝国的海上门户角色已达两千年之久。在17、18世纪,广州如同其后为西方所熟知的一样,与其附属城市澳门一同成为外国商人在大清帝国的停泊港口。长崎,这个被日本德川幕府指定的对外贸易港口,以其严格的国境法及对于保持自身认同的焦虑而闻名。长崎是中国及荷兰商人的东道主。而与其他外国人不同的是,唯有中、荷两国获准在长崎湾的两个人工小岛上进行交易。 巴达维亚,身为荷兰东印度公司这个贸易帝国的船队会合点,其城市生命的存续有赖贸易的恩泽。就像一只蜘蛛坐在自己的蛛网上一样,巴达维亚很理想地坐落于苏丹运河——正是在爪哇岛和苏门答腊岛之间,连接中国海的干道上。广州和长崎像两个多少有点自我中心、拥有丰富资源但被压抑着商业传统的农业帝国的卖场,而巴达维亚则被建立为一个远洋贸易帝国的大商场,这个帝国在季风亚洲的区域经济里获取养分,在长达两个世纪的时间里将来自亚洲的消费品提供给欧洲。 在数以千年计的季风带贸易史上,这三个港口是相对晚近的组合:广州与连带兴起的澳门先后兴起于1567年,而长崎和巴达维亚则在1571年及1619年各自被建设成国际商港。但是首先我们必须讨论古老的中国世界经济体系,这三个城市的兴衰才能被正确地理解—它们若不是这个体系的一部分,就是与之紧密相系的。中国东南沿海省份的经济状况,尤其是福建商人对生意的敏锐反应,直接或间接地使其成为中国海外贸易的驱动力量。福建商人形成了长崎和巴达维亚华人社群中的多数,甚至那些被指定为与外国人交易的“行商”,其网络也多半来自福建。 最后,在 18 世纪 80 年代和 90 年代,正是在这三个港口城市里,中国人、日本人以及荷兰人在亚洲迎来了第一批美洲的访客。跨越 18、19 世纪的 30 年在许多方面形成了一个东亚区域史的转折点—就像它们在世界史上一样—因而我决定把研究结束在这个地方。 节选三 孔飞力(Philip A. Kuhn)的《现代中国国家的起源》一书将18世纪90年代视为中国的危机时期。一系列的群众运动沿着中华帝国的边疆爆发,出现在西方的边境以及南方的海岸线。黄河和长江决堤,淹没了帝国中心区域的大片土地。此外,显而易见,中国人口的迅速扩张也造成了影响。18世纪后半期中国的人口增加了不止一倍,从1.4亿人增加到3亿, 造成了下列彼此相关联的现象:区域性的饥馑、内部移民, 以及砍伐森林造成的生态失衡。最后,这个时期标志了从老态龙钟的乾隆皇帝(及他腐败的宰相和珅)往嘉庆皇帝的过渡。嘉庆皇帝虽然有个意味着繁荣年代的吉利年号,但他一登基,面对的就是吃力不讨好的任务:清理乾隆与和珅留下的残局,以及一个事后看来近乎不可能的任务:为他一团混乱的帝国重建秩序。 在日本我们看到了类似的光景:自然灾害如浅间火山(Mount Asama)在1783年的喷发造成了前所未有的暴风雨、洪水及农作物的歉收。所谓的“天明饥荒”从1782年一直延续到1787年。农民起义在全国境内发生,平均每年超过50次。当德川家治将军在1786年离世时,一个新的、严格的节约政策和道德重整计划出现了,并且造成了海外贸易的进一步限制。 在印度尼西亚群岛,目睹自己的霸权地位为季风亚洲贸易性质变化所冲击的荷兰东印度公司,则承受着第四次英荷战争(Fourth Anglo-Dutch War, 1780—1784)造成的财物损失— 在战事中,该公司的船只经常在英吉利海峡被敌国扣押。当拿破仑战争在18世纪90年代末打破了荷兰与亚洲的运输纽带,荷兰东印度公司只得宣告破产,而其停泊在巴达维亚的东印度公司货轮则被插着中立旗帜的船舰取代,在这些中立旗帜之中,美国的星条旗占了支配性的多数。 如果我们采取全球的视角,那么由工业革命和法国大革命带来的危机时期,正是这段历史的转折点。在经济事务上,亚当·斯密(Adam Smith)展现了一个新的、自由企业的思想范式,并且预示了重商主义及垄断商业力量的结束,荷兰东印度公司就是其中之一。一个新的信息时代正在成形,在这个时代里, 人们意识到在其他大陆上有其他伟大文明存在,对这些文明的知识就算不是茶余饭后的话题,也成了门外一个有趣的观察对象。当法国大革命的影响侵入各个邻国时——包括1795年的荷兰共和国在内—政治变革的风暴将欧洲的旧体制横扫一空。在18世纪80年代初期,不列颠在西半球失去了一个帝国,于是着手在季风亚洲打造另一个。而当这些事情方兴未艾之际,领航员和水手们从不断扩张的俄罗斯帝国及新生的美利坚合众国出发,开始了漫长的跋涉与航行,来到了亚洲的东缘。 当然,这些革命性的变化,基于不同的地点及环境,以不同的速度对世界造成冲击。在1800年前后,我们见证了中国海上航海贸易的显著变化:包括在长达两百年之后,荷兰对印度尼西亚群岛周围海域的控制开始失势,颇具规模的海盗现身于此,为数惊人的闯入者在这里寻找新的贸易通道。 早在18世纪80年代,欧洲大都会对于海外领地的新政策逐渐成形。身为东方海上贸易的支配者,获得特许的英属与荷属两个东印度公司,在政治上相对独立的地位也是被位于伦敦及海牙的母国政府监视着。在季风亚洲内部,东印度公司在贸易上的垄断地位为当地的代理商及运输公司所挑战。英格兰的新兴工业企业家阶级成员,甚至在1793年说服了政府派遣皇家使节马戛尔尼(Macartney)带着成箱的不列颠商品造访乾隆皇帝,希望能把这些商品卖到这块拥有3亿消费者的土地上。 简单讲,18世纪到19世纪的转折点,是一个全球变迁的时代,对此,中国、日本与爪哇的政权不能不做出回应。相较于针对帝国中心所做的研究,研究广州与长崎所制定或修订的机制,或许更能洞察中国及日本帝国的想法,乃至西方的想法与野心。透过广州、长崎以及巴达维亚这三扇窗户,我们可以见证现代性的降临。 节选四 中国海透过马六甲海峡(Malacca Strait)及巽他海峡(Sunda Strait)直接相连于印度洋,并一向被描绘为其附属区域。它在西边被亚洲大陆的海岸包围,在东部则是一连串的火山岛群,在北方是日本,在南方则是印度尼西亚群岛。这个海域的形状像是一个沙漏,形成其腰部的是台湾海峡。因此, 当印度洋打开它与太平洋的连接口,较浅且为陆地所包围的中国海基本上就是个内海,或者,就像人们有时称呼它的,是“中国的地中海”(Chinese Mediterranean)。它的下半部, 由印度尼西亚群岛、印度支那(Indochina)以及南中国包围的南中国海,几乎全都位于热带地区;而其上半部,由中国、韩国、日本及琉球群岛包围的北中国海,则是较为险恶的气候。在过去的航海时代,中国海上的交通都是被交替的东北季风及西南季风引领的。这基本上意味着航向南洋—或东南亚海洋地区—的中国平底帆船,往往在农历新年前后启航,并在三四周之后抵达它们的目的地。接着,它们会在6月上旬季风改变方向后回航。不像在印度洋那边有些港口会视季风方向而定期关闭几个月,在中国南海这里,沿海贸易几乎一年到头都是可行的——这要归功于它锯齿状的海岸线,以及数不尽的岛屿,因为它们提供了避风港和停泊地。 从6月到10月,中国海的夏季航行曾是—直到现在也还 是— 一个充满风险的活动,主要的风险来自以时速60英里的风速肆虐这个区域的台风。因此,一千年来,要从南洋返回家乡的中国平底帆船舶长,可能要确保自己在6月里尽早出发,好让自己可以在台风季节到来前平安回家。这对该区域内的西方船舶也当然适用。 在16世纪初,中国的渔民和商人第一次在亚洲水域遇到欧洲人时,他们已经在中国南海探索并航行了将近一千年。他们从中国出发,沿着向西及向南的两条航线航行。东方的主要通道朝着摩鹿加群岛(Moluccas)或香料群岛(Spice Islands)方向通过菲律宾群岛,西方的通道则紧贴着中国南部海岸及海南岛,通过越南的海岸,然后在柬埔寨(Cambodia)岔开,一条海路向西深入泰国湾(Gulf of Thailand),另一条则往南通向马来半岛, 并从那里继续沿着苏门答腊海岸通到其位于爪哇的终点。 除了地理上的考虑及其对中国海区域海上交通的影响以外,人为的因素也影响了贸易的模式与律动,并使中国海区域独立于印度洋之外,其中包括了中国与日本帝国行政部门对中国海贸易实施的特定制度性限制。虽然中国所谓的“朝贡系统”曾被严重地高估(从中国的角度来看,“朝贡系统”代表中国式的世界秩序延伸到了海上以及东南亚的海陆区域),但无人可以否认以下的看法:在17世纪的中国及日本发生的王朝体制重大的改变,以及随之而来的国家形成过程,对中国海的贸易有着极大的影响。在17世纪初时,中国禁止中国私人商旅前往海外的海禁开始失去实质上的用处,日本却开始使用这个方式来保护自己的海岸疆界,并且将海禁的执行完善到了某种中国梦寐以求的程度。 1.荷兰学者包乐史(Leonard Blussé)的著作《看得见的城市:广州、长崎、巴达维亚以及美国人的到来》,不仅是对东亚海域研究的一个重要补充,而且无论从研究范式、叙事手法还是关怀视野上,都提供了一个良好的示例。 2.包乐史以广州、长崎、巴达维亚这三座港口城市为地理节点,以15—18世纪作为时间维度,以中国、日本和荷兰三国的贸易关系为参照系,勾勒出一幅忽明忽暗、盘根错节、此消彼长而又相互依存的海上图景。 3.本书勾勒出18世纪以前东南亚海洋贸易的风情画,以荷兰东印度贸易公司的兴衰起落贯穿其中,并以美国商船的到来开启了新的海洋贸易时代作为结束,具体而微地呈现出包教授对于东南亚海洋史的宏观视角与治学心得。 可以宣传的点: 作者包乐史(Leonard Blussé),精通法文、英文、德文、西班牙文、中文、日文、印尼文等多种语言,对中国海外华侨史,尤其是印尼华侨史有深入的研究。曾在2007年获荷兰女王颁发的“皇家骑士”荣誉勋章。