出版社: 广西师大

原售价: 68.00

折扣价: 44.90

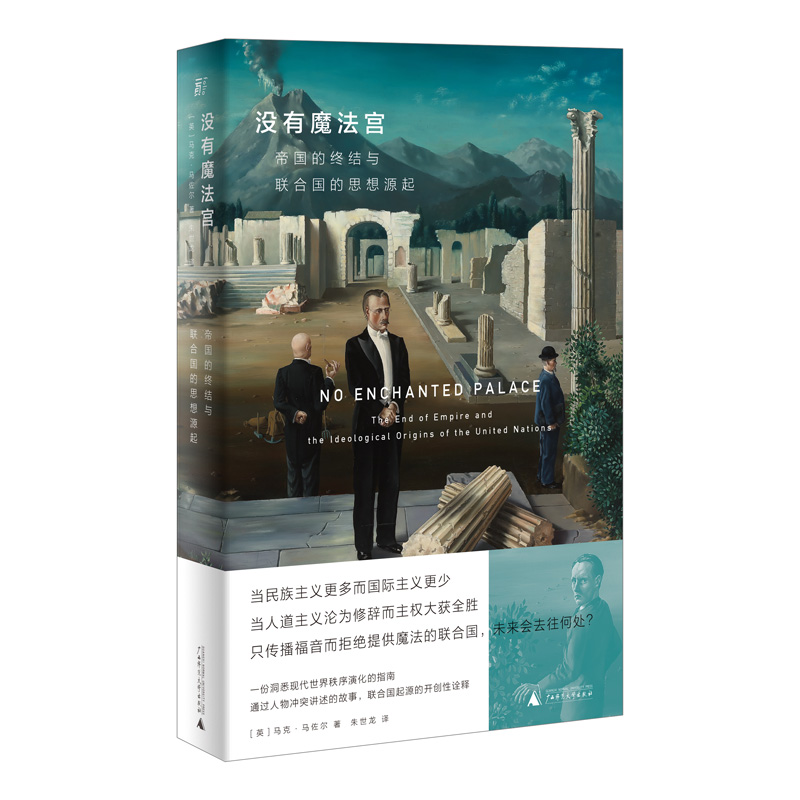

折扣购买: 没有魔法宫:帝国的终结与联合国的思想源起

ISBN: 9787559848161

作者| 马克·马佐尔(Mark Mazower) 英国历史学家,美国哥伦比亚大学历史系教授。著有《黑暗大陆:20世纪的欧洲》《巴尔干五百年》等,荣获沃尔夫森历史奖、达夫·库珀奖等。 译者|朱世龙 中国人民大学法学博士,现任教于常州大学。译有《世界政治中的反美主义》等。

乌托邦是不容忽视的,而联合国及其前身国联等国际机构所具有的乌托邦主义性质,当然是它们吸引力的一个重要方面。乌托邦主义给了它们能量和支持,在某些情况下,还提供了宝贵的政治资本。但是,历史学家把作为研究对象的乌托邦主义与他们自身的乌托邦主义混为一谈时,就很容易误入歧途。自己想要的东西回溯性地硬加到历史中是一种由来已久的做法,今天的人权活动人士和人道主义干预的倡导者并不是第一批这样做的。 对联合国的一些疑虑,也许源于美国自由主义者对其意识形态多样性的不信任。在联合国,独裁者可能与民选政客勾肩搭背,威权主义者可能与自由主义者、社会民主主义者站在同一条战壕。在一个关注人权普世化的时代,这种的多样性不会给他们留下正面的印象。 尽管史末资信奉种族隔离主义,但他认为这一主义只适用于非洲和世界上其他“未开化”的地区,对欧洲当然不适用。任何分裂欧洲人的事情都会让他沮丧地认为是在破坏欧洲的文化统一性,并威胁欧洲领导世界其他地区走向文明的能力。而正是因为他坚持种族主义观点,他才认为希特勒的出现令人深感恐惧。 直到 19 世纪初,杰里米·边沁才发明作为治理领域的“国际”概念。直到 19 世纪末,民族主义作为一种在世界上明确传播的政治信条,才需要持续反思其国际影响。 如果说罗马为维多利亚时代人提供了一个清晰的帝国模式,那么希腊人则为维多利亚时代人提供了一个致力于追求和捍卫自由的联合体理念。20世纪初,随着英帝国在布尔战争后陷入动荡,人们对古希腊人的兴趣变得强烈起来,大量的普及读物试图解释他们的持久价值。 1918年之后民族自决的胜利只是用一个问题取代了另一个问题。史末资、威尔逊和齐默恩(热情程度不同)都对民族自治原则的扩展表示欢迎,但他们很快意识到,他们现在面临着新的问题——如何防止少数民族问题成为国际冲突的主要根源。这可能是两次世界大战之间欧洲大陆外交面临的最重要挑战,也是国联显然未能解决的问题。国联开创性地确立了保障少数民族得到善待的法律机制,但它们从未奏效,因为大国从未准备坚持要求其东欧盟友尊重这些机制。 到1930年代中期,国联保护少数民族权利的制度陷入混乱。它对东欧国家内政的干预程度引起了强烈不满;然而,国联的设计者没有提供任何执行机制,因此也疏远了少数民族群体和有时支持他们的大国。此外,由于德国作为一个大国并没有受到这样的监督,当纳粹开始把目标针对德国境内的犹太人之后,日内瓦实际上找不到任何法律依据进行干预。一旦国联的声望下降,从波兰开始,东欧国家就不再履行对本国少数民族的正式义务。事实上,它们开始效仿德国,实施联合抵制、限制入读大学的名额和其他类似的歧视性政策,明显是想把犹太人降为二等公民并鼓励他们离开。到1937年,欧洲正面临着一场自“一战”结束以来前所未有的难民危机。 这一事实并没有逃过一位评论家的眼睛,这位以强硬著称的年轻政治学家来自芝加哥大学,名叫汉斯·摩根索。在总结了《少数民族条约失败了吗?》带有敷衍意味的论证后,摩根索历数了该体系遭遇的诸多障碍,并得出完全符合其卡尔·施米特式国际政治观的结论,即他轻蔑地称之为“法律工具主义”的东西将“不可避免地被敌对国家用作权力竞争的工具”。不出十年,摩根索反法律主义的“现实主义”学说将帮助塑造美国新生的国际关系学科。 与国联一样,联合国基本上是一个由独立国家组成的合作组织。联合国明确地表示自己是基于成员国主权平等原则,而这是国联没有直接言明的。然而,尽管支持者把它说得天花乱坠,但联合国却代表着有意从国联的相对平等主义退回到过去的大国秘密会议。 实际上,联合国的成员国资格向全球开放的代价是高昂的—过度顺从成员国的主权,无法实现联合国自己所宣称的理想,安理会和联合国大会之间明显且日益扩大的鸿沟—简言之,联合国在全球各大事件中的作用被越来越边缘化。从前的殖民地一旦独立,就竭力将联合国排除在他们的事务之外,如同他们之前竭力拉着联合国介入他们帝国主义宗主国的事务。 对联合国起源的开创性诠释,洞悉“二战”后世界秩序演化的指南 沃尔夫森历史奖得主马克·马佐尔力作,填补中文世界空白 当民族主义更多而国际主义更少, 当人道主义沦为修辞而主权大获全胜, 只传播福音而拒绝提供魔法的联合国,未来会去往何处? ※回到历史现场,打破政治神话,还原联合国的前世今生 在围绕联合国改革的辩论中,无论支持者还是批评者,都缺乏对联合国历史的理解,仅仅凭借对文本的粗略解读,便作出大量带着格外强烈的一厢情愿的设想。 马克·马佐尔则抛开政治神话和政治学家的后见之明,还原了联合国成立前后的一系列争论。 ※挑战传统公认的观点,对联合国的诞生提出创造性的解释 马克·马佐尔认为,联合国本质上是由国联开创的世界组织发展史的新篇章,并通过“国联”与帝国问题,尤其是英帝国在最后几十年的全球秩序构想联系在一起。 ※将人物冲突、外交与思想史相结合,关注长期被忽略的角色 国际关系学流行将博弈论和理性选择学说抽象地套用于历史,贬低意识形态的作用;而马克·马佐尔则认为,必须在世界事务中认真对待思想和哲学之争。 他还尤其关注了长期以来被忽略的重要人物,比如,“支持民族独立,却在南非实施种族隔离”的扬·史末资,“希望以希腊式文明疗救西方社会”的历史学家齐默恩,“发明‘种族灭绝’概念的律师莱姆金,“提倡亚洲主义”的印度领袖尼赫鲁等。 ※以联合国为钥匙,揭示当今世界秩序的原理和困境 联合国之所以未重蹈国际联盟的覆辙,很大部分原因在于利用民族自决原则在欧洲之外的普及,将自身变成反帝国主义的论坛,赢得世界大多数国家的支持。 但与此同时,民族主义的兴起也反噬了国际主义和普世主义因素,使得国际法形同虚设,人权对主权的干预几乎不可能,等于悖论性地为纳粹幽灵的游荡和帝国幻梦的复活提供了空间。