出版社: 东方

原售价: 46.80

折扣价: 30.00

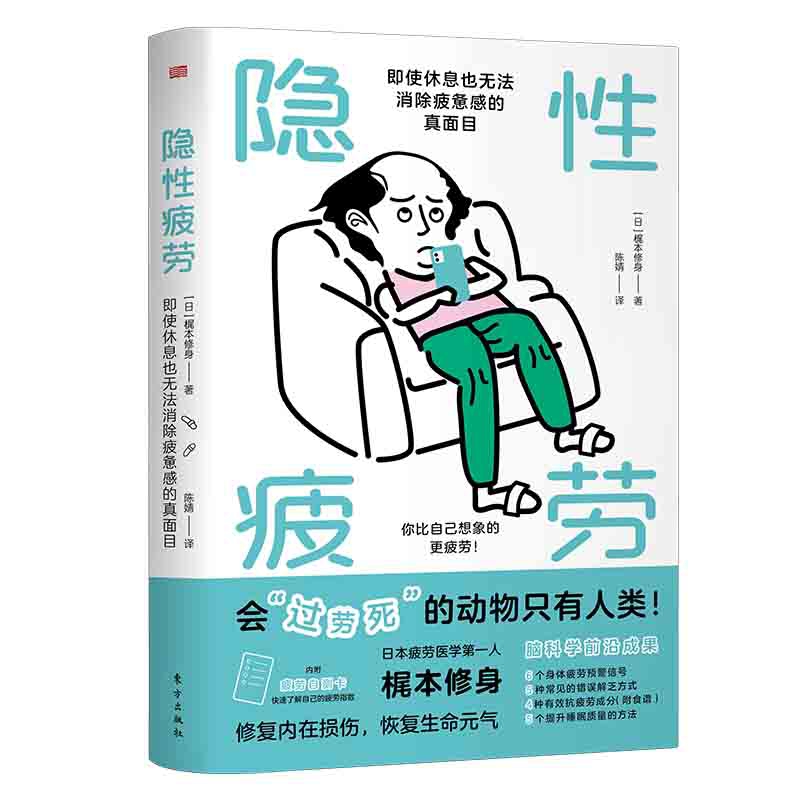

折扣购买: 隐性疲劳:即使休息也无法消除疲惫感的真面目

ISBN: 9787520715751

梶本修身,生于1962年。医学博士。毕业于大阪大学大学院医学系研究科。大阪市立大学大学院疲劳医学讲座特任教授。东京疲劳?睡眠诊所院长。2003年开始担任产官学合作“疲劳定量化及抗疲劳食品药品开发项目”的总负责人。著有《脑是一切疲劳的原因》等多部作品。除此之外,也活跃于《真的假的?!TV》等电视节目中。

【前言】 “也没有什么特别的原因,最近却总觉得累得够呛……” “明明都好好睡觉了,疲惫却一点儿也没缓解……” 我在东京疲劳睡眠诊所担任院长的时候,经常听患者这样抱怨。 在长时间的工作或者剧烈的运动之后,人会很疲劳,这是可以理解的。但假如是没来由地觉得累,或者明明休息了一夜,第二天早晨却又产生了“疲劳感”,在这种状况下,人就会陷入“也许我是生病了”的不安中。 在这样的患者之中,确实有人患有某些疾病。然而也有这样的病例:明明没有病,疲劳却持续积压,结果就发展到了纵然休息一两天也恢复不到原本状态的程度。 即使没有生病但长时间处于疲劳的状态,这就是所谓的“慢性疲劳”状态。那么陷入慢性疲劳后会如何呢?其详细的变化机制会在后面的篇幅中提及,先从结论来说,人会有生命危险。患上心肌梗死、脑梗死的可能性会上升,患上成人病的风险也会增高。如果不尽快脱离慢性疲劳的状态,寿命很有可能会持续缩短。 那么,为什么我们的疲劳会积压到这种程度呢? 工作、运动、人际关系的压力等等,疲劳的原因有很多,可是最大的问题在于,脑进入了“对疲劳毫无察觉”的状态。 疲劳不断积累,身体就会向脑发出“去休息”的警告。这种状态下我们就会产生“疲劳感”。通常脑接受了这一警告之后,人们会睡觉、休憩。可是,如果正处于兴奋状态,或者正感到幸福,脑就会无视身体发出的警告,疲劳就无法转换为“疲劳感”。 首先,整理一下上文的论述,由此可见“疲劳”与“疲劳感”是不同的。疲劳是“实际中累积的疲倦”,与之相对,“疲劳感”不过是“通过名为脑的过滤器传达出来的感觉”。而且,在我们的日常生活中,经常会发生实际的疲劳与脑感知到的“疲劳感”不一致的情况。 结果,滋生的就是疲劳不断积压对此却毫无认识的无“疲劳感”的疲劳……换言之,就是“隐性疲劳”。 如果“隐性疲劳”持续下去,人就会长时间处于像开篇举例中所说的那种“莫名其妙精疲力竭的状态”。而且发展下去最为恶劣的情况就是……过劳死或者猝死。 例如,不眠不休地完成工作,无论如何也要赶上假日的高尔夫活动。因为久违的休假而情绪高昂、兴高采烈地前往高尔夫球场。呼吸着早晨的清新空气,心情舒畅地开始打球。站在一号洞的果岭上,想着“来吧,就在这儿集中注意力来一杆”,全神贯注地挥杆击球的一瞬间,忽然感到心脏剧烈的疼痛,当场倒下,成为不归之客……这是高尔夫球场上经常发生的真实事故。 关于猝死与疲劳的关系,之后会详细讲述,然而,说到为什么会发生这样的悲剧,很大的原因就在于脑为打高尔夫的快乐与高昂的情绪所蒙蔽,变得感知不到疲劳了。 过劳死的基本机制也是一样的。过于埋头于眼前的工作,结果脑变得无法如实感应到疲劳了……可以说越是怀有强烈的责任感或使命感,以工作价值和成就感为支柱而工作的老实人,越容易患上“隐性疲劳”。那么你该怎么办呢? 就是“疲劳”而已嘛——不可以轻视这“小小的疲劳”。 应该认识到,“隐性疲劳”是一种危险的症状,有时它很有可能会夺走你的生命。 那么,为了逃离“隐性疲劳”的魔掌,延长健康的寿命,究竟要怎么做才对呢?我将在本书阐明这个问题。 作为医生,我从20世纪90年代开始着手于对疲劳的研究,而关于疲劳的研究历史还很短,日本国内正式开展的研究是从1991 年左右开始的。1999 年,文部省(今文部科学省) 成立了新的研究小组。2003 年,大阪市立大学与大阪市、医药制造商、食品制造商等开展产官学合作,建立了“疲劳定量化及抗疲劳食品药品开发项目(通称:抗疲劳项目)”。我是这个项目的负责人,身处日本疲劳研究的最前线,在以最新医学为基础且拥有科学根据的疲劳减轻法与疲劳恢复法方面,增长了不少见识。 从经验中我们可以得出“流传于世上的疲劳对策实则错漏百出”这样的结论。 疲劳研究的历史还很短,反之也可以说,在此之前流传的疲劳恢复法基本上没有科学证据。实际上,像“泡个热水澡可以缓解疲劳”“喝营养饮料有助于疲劳恢复”“吃鳗鱼能补充体力”等这样如同常识一般广为流传的说法是完全错误的。 本书在指正这些错误常识的同时,也会对经由科学证明的正确疲劳对策进行说明。 那么,亮出你的“隐性疲劳”,彻底消除它,做回那个充满生机、健康的自己吧!