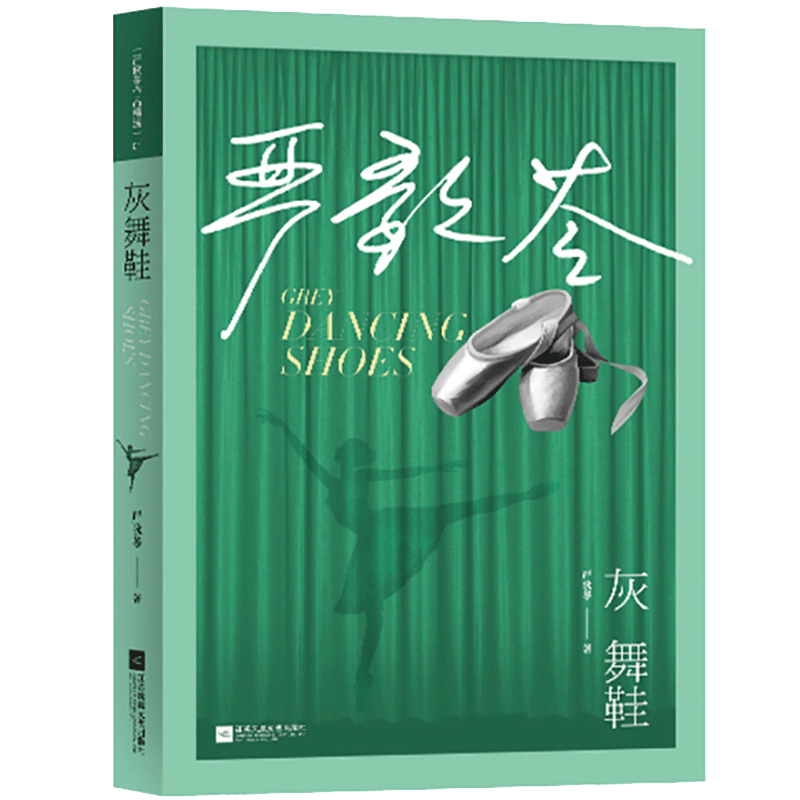

出版社: 江苏文艺

原售价: 45.00

折扣价: 24.40

折扣购买: 灰舞鞋

ISBN: 9787559417206

严歌苓,小说家,电影编剧。1986年出版**本长篇小说,同年加入中国作家协会。19**年赴美留学,获艺术硕士学位。旅美期间获得十多项美国及**、香港地区的文学奖,并获**电影金马奖编剧奖、美国影评家协会奖。2001年加入美国电影编剧协会。代表作有《芳华》、《扶桑》、《金陵十三钗》、《小姨多鹤》等,其作品已被翻译成十几种语言出版。

阿多那多想,难道美国和*本宣战了?难道挂了美国国旗反而成了*轰目标?又过了几分钟,他判断出来,*弹并不是朝教堂而来,只不过*阵离得很近罢了。 *轰一直持续到中午。 女学生们下午被英格曼神父召集到教堂坐待弥撒大厅。她们见六十岁的神父呆呆地站在圣母圣婴像下面,平静而缺乏活力。 她们知道一定发生了什么大事。祈祷是为了她们的**祈祷,神父说到“你们从此进入*深灾难的父老兄弟、母亲和姐妹”时,听上去像治丧。只有我姨妈书娟没有辨出神父的祷词和昨天不同。书娟心不在焉,在想她的父母此刻在干什么?那一上午的*轰,她的父母在美国也许还像平时一样睡得深沉。我姨妈书娟后来知道*轰时她父母一直守在无线电旁边,半天不换一个姿势,听着那个美国男广播员不关痛痒地报告着**的每一步得逞。他们**没睡,接下来的**也不会睡,因为消息越来越坏:大批中国战俘和百姓被进了南京城的*本兵屠杀了。他们抱头痛哭,就像此刻书娟和所有女孩们抱头痛哭一样。 神父在半分钟前告诉她们:*本*队占领了她们的总统府。 神父说:“孩子们,这**是公元一九三七年十二月十三*,是你们民族*不幸的**。” 她们哭了一阵,突然听见响动,转脸看去,十几个窑姐站在后面,很想打听出了什么事,却又不敢打听。 那天的晚餐只有一个素菜汤,里面连做点缀的碎红肠也没有。意思女孩们都明白,因为吃得格外肃穆。她们不知道自己避在安全区的父母是否安全,*为逃到乡间的家人忐忑。当时父母们把她们留下,一是图美国和**对她们的双重保护,再则,也希望她们的学业不至停顿。 这时豆蔻走进餐厅,自己也知道有些不识相,绣花鞋底蹭着老旧的木板地面,讪讪地笑道:“有米饭吗?” 女孩们看着她。 “你们天天都吃面包啊?好干啊。”还是没一个人理她。 豆蔻只好自己和自己说下去:“不行,土包子一个,吃不来洋面包。”她走到桌前,看看那只汤桶,里面还有一节节断了的通心粉和煮黄的白菜,她厚厚脸皮又是一笑,拿起长柄铜勺。那勺子和勺柄的角度是九十度,盛汤必须得法,如同打井水,直上直下。像豆蔻这样不知要领,汤三番五次倒回桶里。女孩们就像没她这个人,只管吃她们的。 “哪个帮帮忙?”她厚颜地挤出深深的酒窝。 一个女孩说:“谁去叫法比?阿多那多神父来?” “已经去叫了。”另一个女孩说。 豆蔻自找台阶下,撅着嘴说:“不帮就不帮。”她颤颤地踮着脚尖,把勺柄直直向桶的上方提,但她胳膊长度有限,举到头顶了,勺子还在桶沿下。她又自我解围说:“桌子太高了。” “自己是个冬瓜,还嫌桌子高。”不知谁插嘴说。 “你才是冬瓜。”豆蔻可是忍够了,手一松,铜勺跌回桶里。 “烂冬瓜。”另一个女孩说。 豆蔻两只细眼立刻鼓起来:“有种站出来骂!” 女孩们才不想“有种”,理会她这样的贱坯子已经够抬举她了。因此她们又闷声肃穆地进行晚餐。豆蔻刚想往门口走,又一个女孩说:“六月的烂冬瓜。” “烂得籽啊瓤啊都臭了。” 豆蔻回过身,猝不及防地把碗里的汤朝那个正说话的女孩泼去。豆蔻原本不比这些女孩大多少,不通书理,心智又幼稚几分,只是身体成熟罢了。女孩们憋了满心焦虑烦闷悲伤,此刻可是找到发泄出口了,顿时朝豆蔻扑过来。一个女孩跑过去,关上餐厅的门,脊梁挤在门上。豆蔻原本是反角儿,现在变成了她们的敌人。门是堵住了,但豆蔻清脆的脏话却堵不住,从门缝传出去,阿多那多老远就听见了。伙夫陈乔治嫌他走得慢,对他说:“打了有一会了,恐怕已经打出好歹来了!” 果然如此,门打开时,豆蔻满脸是血,头发被揪掉一撮。她手正摸着头上那铜板大的秃疤。陈乔治赶紧过去,要把她从地上扶起来。她手一推,自己爬了起来,嘴还硬得很:“老娘我从小挨打,*毛掸子在我身上断了几根,怕你们那些嫩拳头?几十个打我一个,什么东西!” 女孩们倒是像*了伤害那样面色苍白,眼含泪珠。四十几个女孩咬定是豆蔻先出口,又先出手。她们所*的伤害多么重?那些脏得发臭,脏得生蛆的污言秽语入侵了她们干干净净的耳朵,她们一直没得到证实的男女脏事终于被豆蔻点破了。 阿多那多叫陈乔治把豆蔻送回仓库。他要去向英格曼神父请愿:马上把这群女人送出去。走到院里,他听见仓库里又是一片哄闹。人生来是有贵贱的,女人尤其如此。如果一个**的灾难都不能使这些女人庄重起来,她们也只能是比粪土还贱的命了。 法比?阿多那多三岁时,父母在传教途中染了瘟疫,几乎同时死去。他由一个中国教徒收养长大,二十岁上投奔了英格曼神父,从此皈依了天主教。后来英格曼送他去美国深造了两年,回到中国便做了英格曼的助理。因此法比?阿多那多可以作为中国人来自省其劣根,又可以作为外国人来侧目审视中国的国民性。面对这群窑姐,他的两种人格身份同时觉醒,因此他优越的同时自卑,嫌恶的同时深感爱莫能助。他像个自家人那样,常在心里说:“你就争口气吧!”他又是个外人,冷冷地想:“谁也无法救赎你们这样一个民族。”此刻他听着远处不时响起的*声,也听着窑姐们的嬉闹,摇摇头。才多久啊?她们对*声就听惯了,听顺耳了。他没有去打扰她们。她们所做的事他懂得:那是行酒令,没有酒,谁输了罚一大口凉水。 法比?阿多那多向主楼走去,一时*声密集,并有机关*加入。难道还有中国*队在抵抗?可他知道中国*队昨天天黑前就撤光了。*声持续了一个多小时,阿多那多与英格曼神父的谈话断断续续,两人都在猜着密集的射击是怎么回事。本来阿多那多是来向英格曼报告女学生和豆蔻冲突的事,打算催促英格曼把**们送往安全区。但他一走进英格曼的客厅,就感到神父满心是*加深重的忧患,他要谈的话在此气氛中显得不合时宜,不够分量。英格曼神父正从无线电短波中接收着国外电台对于南京局势的报道,他看了匆匆进来的阿多那多一眼,连让座都免了。沉默地听了半小时嘈杂无比的广播,英格曼神父说:“看来是真的——他们在秘密*决中国士兵。刚才的*声就是发自江边刑场。 连德国人都对此震惊。” 近十点钟,*声才零落下去。 英格曼神父对阿多那多说:“敲钟。” “神父……”阿多那多不动。 英格曼懂得阿多那多的意思。整个城市生死不明,*好不以任何响动去触碰入侵者的神经。 “上万人刚刚死去了。是放下**的无辜者,像羔羊一样,被屠宰了。敲钟吧,法比。”英格曼神父说着,慢慢撑起微驼的身体。 女孩们已就寝,听到钟声又穿起衣服,跑下楼来。窑姐们也围在仓库门口,仰脸听着钟声。钟声听上去十分悠扬,又十分不祥,她们不知怎样就相互拉起了手。钟声奇特的感召力使她们恍惚觉得自己丢去了什么。失去了的不止是南京城的大街小巷,不止是她们从未涉足过的总统府。好像失去的也不止是她们*初的童贞。这份失去无可名状。她们觉得钟声别再响下去吧,一下一下把她们掏空了。 英格曼神父站在院子中央。他低沉而简短地把无线电里听到的消息复述一遍。“假如这消息是真的——成千上万的战俘被一举*杀了,那么,我宁愿相信我们又回到了中世纪。对中国人来说,历**活埋四十万赵国战俘的丑闻,你们大概不陌生。不要误以为历史前进了许多。”神父停止在这里。他嗓音越来越涩,中文越来越生硬。 英格曼神父领着人们为死难者默哀之后,又让阿多那多带领女孩们唱起安魂曲。窑姐们再回到仓库时,安静了许多。 入夜时分,我姨妈书娟和另一个女孩挤睡一张*上。**冷*不断,成千上万被屠宰的士兵在书娟的概念中还**模糊,她还不能想象那场面惨到什么程度。她是到大起来之后,才感到这场大型屠杀多么惨*人寰。 书娟想把自己的初潮讲给同伴听,又感到难以启口。她从女孩已沦落为女人,而这沦落是万恶之源。一阵杂乱的敲门声响起。门是后门,正对她们窗口,已经锁了很多年。 阿顾还没睡,拎着灯笼跑来。阿多那多已站在后门口,对阿顾打了个手势,叫他不要吭声。但灯笼的光显然已从门缝漏出去,门外的人*是死乞白赖,手在槐木镶铁条的门上拍得又急又重,骨头皮肉都要拍烂了似的。 “求求大人,开开门……是埋尸队的……有个中国当兵的还活着,大人不开恩救下他,他还要给鬼子*毙一回!……” 阿多那多存心用洋泾浜中国话说:“请走开,这是美国教堂,不介入中*战事。” “大人……”这回是一条流血过多、弹痕累累的嗓音了,“求大人救命……” “请走开吧。**抱歉。” 埋尸队的人在门外提高了声音:“鬼子随时会来!来了他没命,我也没命了!看在上帝面上!我也是个教徒。” “请马上把他带到**安全区。” “路太远,到处都是鬼子,他*伤又重,求求您了!……” “很抱歉。请不要逼迫本教堂违背中立立场。” 不远处响了两*。埋尸人说:“慈善家,拜托您了!……”然后他的脚步声沿着围墙远去。 这时陈乔治把英格曼神父搀下楼来。神父在楼梯口站住了,然后转过身,慢慢沿来路回去。他不能置门外的中国士兵的生死于度外,*不能不顾教堂里几十个女孩的安危。 法比?阿多那多从阿顾手里接过钥匙,打开锈住的大锁,拉开门,刚刚探身出去,又迅速退回来,同时把门关上。 英格曼神父停在第五阶楼梯,听阿多那多说:“不是一个,而是三个!三个中国伤兵!……” 埋尸人的嗓音又响起来:“那边有鬼子过来了!骑马的!……” 看来刚才他是假装走开的,假装把伤员撇下,撒手不管。他那招果然灵,阿多那多打开了门。他谎称只有一个伤员,也是怕人多教堂*不肯收留。 “你撒谎!”阿多那多指控,“到了这种时候还是满口谎言!” 阿顾说:“既然救人,一个和一百个有什么两样?!”他这是头一次用这样的口气和洋人说话。 “你闭嘴!”阿多那多吼道。 不远的街道上,果然有马蹄声近来。一个粗哑的声音从伙房边巨大煤堆后面传出来:“开门!不开门我开*了!” 这时人们看见两个全副武装的中国**出现了,一个持手*一个端步*。英格曼神父在胸前飞快地画了个十字。两个人都拉开了*栓,拿长*的人踉跄一步,人们看见他的下半截裤腿几乎是黑的。那是浸透了的血污。 “把门打开,法比。”英格曼神父说。 法比给了个又快又狠的手势,阿顾立刻将钥匙插入锁孔。埋尸队的人说:“快些!” 锁孔锈得太厉害,阿顾几番打不开。持长*的士兵蹿过来,阿多那多肩膀一抽,头颈紧缩,两手向上伸去,不知是去护脑袋还是对挺过来的刺*告饶。但士兵只是用刺刀别进门闩,用力一撬。刺刀折断了,门闩也松开来。一大团黑糊糊的人影涌了进来。 后门关上不久,一个马队从街口小跑过来。门内人都成了泥胎,定身在各自姿态上,两个武装**的*口朝着后门,只要门一开,**就会发射。直到马蹄声的回音也散失在夜空里,人们才恢复动作。 英格曼神父首先看见的是两个穿黑马甲胸前贴着长圆形白布的人。他断定这两个人是“埋尸队”队员,被*本人临时雇来的中国劳力。他们身上各倚负着一具血肉模糊的人形,想来便是死里逃生的中国战俘了。另一个战俘还能自行站立,一手抱住左肋,那里也是大片暗色血渍。英格曼神父问他们一共有多少战俘殉难。他们答不上来,说刑场就有好几处,来不及埋的尸首会被烧掉。 “阿顾,立刻去把急救药品拿来,多拿些药棉,让他们带走。”英格曼的意思很明显:此处不留他们这样的客人。 持短*的人并没有收起进*的姿势,*口仍指着英格曼神父:“你要他们去哪里?” “请你放下**和我说话。”神父威严地说。 持短*的人三十岁左右,*服虽褴褛,但右胸的口袋别了一支钢笔。他说:“很对不住您。” “你们是要用**来逼迫我收留你们吗?”英格曼说。 “因为拿着**说话才有人听。” 法比?阿多那多大声说:“干吗不拿着*叫*本人听你们说话呢?” 英格曼制止道:“法比。”他转过头来对持短*的人说:“*官先生,拿**的人是和我谈不通的。请放下你的**。” *官先垂下*口,当兵的也跟着收了姿势。 陈乔治这时出现了,气喘吁吁地说:“刚刚烧了些热水,去洗洗伤口,包扎包扎吧!”他转身向英格曼神父说:“怕血淌得太多,救不过来了。先到我屋子里,上上药,把伤裹一下。” 英格曼神父对两个埋尸队的人说:“去吧,先把他们的伤治一治再说。” 阿顾一听这话,得了赦令似的上来,帮着埋尸队的两个人往陈乔治屋里抬伤员。陈乔治的屋紧挨伙房,门开在一人高的煤池后面,还算隐蔽。 这**女孩们都没睡。她们在天微明时看见窑姐们把几幅旧窗幔洗出来,搭在临时牵起的麻绳上晾晒。那些窗幔要给伤员们当铺盖。 早餐后英格曼神父一身弥撒大袍,法比?阿多那多启动了那辆老旧的“福特”轿车,两人神色匆匆地出门去。直到晚餐前两人才回来,英格曼神父一脸病色,两眼空洞,上楼时两手都抓住楼梯扶手。女孩们在晚自习时间问法比?阿多那多,发生了什么事让英格曼神父如此失态。阿多那多告诉她们,从安全区回来的路上,他和英格曼神父差点挨了*本兵的**。女孩们追问,*本兵难道敢对一个美国神父开*?阿多那多想说什么,大喉结提起又坠下,三番五次,还是摇摇头把话忍了。 书娟和她的女同学们是在两天之后才从窑姐们嘴里知道阿多那多究竟向她们瞒下了什么。阿多那多是在对窑姐们训话时讲出这个事件的。当时窑姐们吵闹抱怨夜里太冷,睡不着觉,要求在仓库里生一个火盆。阿多那多对她们说:“还嫌冷?晓不晓得我和英格曼神父为什么差点给*本兵打死吗?”他把事情告诉了她们。他们的车从安全区开回来时,原先走的街道着起大火,只得从小巷绕路。天刚擦黑,六个*本兵正堵住一个十七八岁的女子在剥衣裳,英格曼神父叫阿多那多停车,他刚说了一句英文:“看在上帝面上,你们也有姊妹。”*本兵便一梭子打过来。若不是阿多那多车开得快,*本兵就把他们两个眼证给灭除了。我姨妈书娟和她的女同学们假如不与窑姐们再次冲突,也不会从她们口中知道这个事件。冲突是这样引起的:呢喃和玉笙搭伙把她们的便桶往楼上厕所抬的时候,正是女孩们起*的时间。女孩们叫她们先抬下楼,等她们去上课再抬上来。呢喃不满了,说几十斤重一桶粪,抬着上楼下楼是好玩的吗?女孩们便指控她们吃得多拉得多。玉笙回嘴,说全南京的金枝玉叶也好,良家妇女也好,**窑姐也好,在*本鬼子那里都一样,都是扒下裤子,两腿一掰,不信呀?去问问英格曼神父,问他前天看见了什么!不然去问问那个假江北佬阿多那多,那个给一帮子*本鬼子搞得哇哇哭的是不是谁家千金! 女孩们知道了这件事,才真正知道什么叫恐怖。恐怖不止于**本身,而在于在**者面前,女人们无贵无贱,一律平等。 对于**者,知羞耻者和不知羞耻者全是一样:那*圣洁的和*肮脏的女性私处,都被一视同仁,同样对待。 阿多那多想,难道美国和*本宣战了?难道挂了美国国旗反而成了*轰目标?又过了几分钟,他判断出来,*弹并不是朝教堂而来,只不过*阵离得很近罢了。 *轰一直持续到中午。 女学生们下午被英格曼神父召集到教堂坐待弥撒大厅。她们见六十岁的神父呆呆地站在圣母圣婴像下面,平静而缺乏活力。 她们知道一定发生了什么大事。祈祷是为了她们的**祈祷,神父说到“你们从此进入*深灾难的父老兄弟、母亲和姐妹”时,听上去像治丧。只有我姨妈书娟没有辨出神父的祷词和昨天不同。书娟心不在焉,在想她的父母此刻在干什么?那一上午的*轰,她的父母在美国也许还像平时一样睡得深沉。我姨妈书娟后来知道*轰时她父母一直守在无线电旁边,半天不换一个姿势,听着那个美国男广播员不关痛痒地报告着**的每一步得逞。他们**没睡,接下来的**也不会睡,因为消息越来越坏:大批中国战俘和百姓被进了南京城的*本兵屠杀了。他们抱头痛哭,就像此刻书娟和所有女孩们抱头痛哭一样。 神父在半分钟前告诉她们:*本*队占领了她们的总统府。 神父说:“孩子们,这**是公元一九三七年十二月十三*,是你们民族*不幸的**。” 她们哭了一阵,突然听见响动,转脸看去,十几个窑姐站在后面,很想打听出了什么事,却又不敢打听。 那天的晚餐只有一个素菜汤,里面连做点缀的碎红肠也没有。意思女孩们都明白,因为吃得格外肃穆。她们不知道自己避在安全区的父母是否安全,*为逃到乡间的家人忐忑。当时父母们把她们留下,一是图美国和**对她们的双重保护,再则,也希望她们的学业不至停顿。 这时豆蔻走进餐厅,自己也知道有些不识相,绣花鞋底蹭着老旧的木板地面,讪讪地笑道:“有米饭吗?” 女孩们看着她。 “你们天天都吃面包啊?好干啊。”还是没一个人理她。 豆蔻只好自己和自己说下去:“不行,土包子一个,吃不来洋面包。”她走到桌前,看看那只汤桶,里面还有一节节断了的通心粉和煮黄的白菜,她厚厚脸皮又是一笑,拿起长柄铜勺。那勺子和勺柄的角度是九十度,盛汤必须得法,如同打井水,直上直下。像豆蔻这样不知要领,汤三番五次倒回桶里。女孩们就像没她这个人,只管吃她们的。 “哪个帮帮忙?”她厚颜地挤出深深的酒窝。 一个女孩说:“谁去叫法比?阿多那多神父来?” “已经去叫了。”另一个女孩说。 豆蔻自找台阶下,撅着嘴说:“不帮就不帮。”她颤颤地踮着脚尖,把勺柄直直向桶的上方提,但她胳膊长度有限,举到头顶了,勺子还在桶沿下。她又自我解围说:“桌子太高了。” “自己是个冬瓜,还嫌桌子高。”不知谁插嘴说。 “你才是冬瓜。”豆蔻可是忍够了,手一松,铜勺跌回桶里。 “烂冬瓜。”另一个女孩说。 豆蔻两只细眼立刻鼓起来:“有种站出来骂!” 女孩们才不想“有种”,理会她这样的贱坯子已经够抬举她了。因此她们又闷声肃穆地进行晚餐。豆蔻刚想往门口走,又一个女孩说:“六月的烂冬瓜。” “烂得籽啊瓤啊都臭了。” 豆蔻回过身,猝不及防地把碗里的汤朝那个正说话的女孩泼去。豆蔻原本不比这些女孩大多少,不通书理,心智又幼稚几分,只是身体成熟罢了。女孩们憋了满心焦虑烦闷悲伤,此刻可是找到发泄出口了,顿时朝豆蔻扑过来。一个女孩跑过去,关上餐厅的门,脊梁挤在门上。豆蔻原本是反角儿,现在变成了她们的敌人。门是堵住了,但豆蔻清脆的脏话却堵不住,从门缝传出去,阿多那多老远就听见了。伙夫陈乔治嫌他走得慢,对他说:“打了有一会了,恐怕已经打出好歹来了!” 果然如此,门打开时,豆蔻满脸是血,头发被揪掉一撮。她手正摸着头上那铜板大的秃疤。陈乔治赶紧过去,要把她从地上扶起来。她手一推,自己爬了起来,嘴还硬得很:“老娘我从小挨打,*毛掸子在我身上断了几根,怕你们那些嫩拳头?几十个打我一个,什么东西!” 女孩们倒是像*了伤害那样面色苍白,眼含泪珠。四十几个女孩咬定是豆蔻先出口,又先出手。她们所*的伤害多么重?那些脏得发臭,脏得生蛆的污言秽语入侵了她们干干净净的耳朵,她们一直没得到证实的男女脏事终于被豆蔻点破了。 阿多那多叫陈乔治把豆蔻送回仓库。他要去向英格曼神父请愿:马上把这群女人送出去。走到院里,他听见仓库里又是一片哄闹。人生来是有贵贱的,女人尤其如此。如果一个**的灾难都不能使这些女人庄重起来,她们也只能是比粪土还贱的命了。 法比?阿多那多三岁时,父母在传教途中染了瘟疫,几乎同时死去。他由一个中国教徒收养长大,二十岁上投奔了英格曼神父,从此皈依了天主教。后来英格曼送他去美国深造了两年,回到中国便做了英格曼的助理。因此法比?阿多那多可以作为中国人来自省其劣根,又可以作为外国人来侧目审视中国的国民性。面对这群窑姐,他的两种人格身份同时觉醒,因此他优越的同时自卑,嫌恶的同时深感爱莫能助。他像个自家人那样,常在心里说:“你就争口气吧!”他又是个外人,冷冷地想:“谁也无法救赎你们这样一个民族。”此刻他听着远处不时响起的*声,也听着窑姐们的嬉闹,摇摇头。才多久啊?她们对*声就听惯了,听顺耳了。他没有去打扰她们。她们所做的事他懂得:那是行酒令,没有酒,谁输了罚一大口凉水。 法比?阿多那多向主楼走去,一时*声密集,并有机关*加入。难道还有中国*队在抵抗?可他知道中国*队昨天天黑前就撤光了。*声持续了一个多小时,阿多那多与英格曼神父的谈话断断续续,两人都在猜着密集的射击是怎么回事。本来阿多那多是来向英格曼报告女学生和豆蔻冲突的事,打算催促英格曼把**们送往安全区。但他一走进英格曼的客厅,就感到神父满心是*加深重的忧患,他要谈的话在此气氛中显得不合时宜,不够分量。英格曼神父正从无线电短波中接收着国外电台对于南京局势的报道,他看了匆匆进来的阿多那多一眼,连让座都免了。沉默地听了半小时嘈杂无比的广播,英格曼神父说:“看来是真的——他们在秘密*决中国士兵。刚才的*声就是发自江边刑场。 连德国人都对此震惊。” 近十点钟,*声才零落下去。 英格曼神父对阿多那多说:“敲钟。” “神父……”阿多那多不动。 英格曼懂得阿多那多的意思。整个城市生死不明,*好不以任何响动去触碰入侵者的神经。 “上万人刚刚死去了。是放下**的无辜者,像羔羊一样,被屠宰了。敲钟吧,法比。”英格曼神父说着,慢慢撑起微驼的身体。 女孩们已就寝,听到钟声又穿起衣服,跑下楼来。窑姐们也围在仓库门口,仰脸听着钟声。钟声听上去十分悠扬,又十分不祥,她们不知怎样就相互拉起了手。钟声奇特的感召力使她们恍惚觉得自己丢去了什么。失去了的不止是南京城的大街小巷,不止是她们从未涉足过的总统府。好像失去的也不止是她们*初的童贞。这份失去无可名状。她们觉得钟声别再响下去吧,一下一下把她们掏空了。 英格曼神父站在院子中央。他低沉而简短地把无线电里听到的消息复述一遍。“假如这消息是真的——成千上万的战俘被一举*杀了,那么,我宁愿相信我们又回到了中世纪。对中国人来说,历**活埋四十万赵国战俘的丑闻,你们大概不陌生。不要误以为历史前进了许多。”神父停止在这里。他嗓音越来越涩,中文越来越生硬。 英格曼神父领着人们为死难者默哀之后,又让阿多那多带领女孩们唱起安魂曲。窑姐们再回到仓库时,安静了许多。 入夜时分,我姨妈书娟和另一个女孩挤睡一张*上。**冷*不断,成千上万被屠宰的士兵在书娟的概念中还**模糊,她还不能想象那场面惨到什么程度。她是到大起来之后,才感到这场大型屠杀多么惨*人寰。 书娟想把自己的初潮讲给同伴听,又感到难以启口。她从女孩已沦落为女人,而这沦落是万恶之源。一阵杂乱的敲门声响起。门是后门,正对她们窗口,已经锁了很多年。 阿顾还没睡,拎着灯笼跑来。阿多那多已站在后门口,对阿顾打了个手势,叫他不要吭声。但灯笼的光显然已从门缝漏出去,门外的人*是死乞白赖,手在槐木镶铁条的门上拍得又急又重,骨头皮肉都要拍烂了似的。 “求求大人,开开门……是埋尸队的……有个中国当兵的还活着,大人不开恩救下他,他还要给鬼子*毙一回!……” 阿多那多存心用洋泾浜中国话说:“请走开,这是美国教堂,不介入中*战事。” “大人……”这回是一条流血过多、弹痕累累的嗓音了,“求大人救命……” “请走开吧。**抱歉。” 埋尸队的人在门外提高了声音:“鬼子随时会来!来了他没命,我也没命了!看在上帝面上!我也是个教徒。” “请马上把他带到**安全区。” “路太远,到处都是鬼子,他*伤又重,求求您了!……” “很抱歉。请不要逼迫本教堂违背中立立场。” 不远处响了两*。埋尸人说:“慈善家,拜托您了!……”然后他的脚步声沿着围墙远去。 这时陈乔治把英格曼神父搀下楼来。神父在楼梯口站住了,然后转过身,慢慢沿来路回去。他不能置门外的中国士兵的生死于度外,*不能不顾教堂里几十个女孩的安危。 法比?阿多那多从阿顾手里接过钥匙,打开锈住的大锁,拉开门,刚刚探身出去,又迅速退回来,同时把门关上。 英格曼神父停在第五阶楼梯,听阿多那多说:“不是一个,而是三个!三个中国伤兵!……” 埋尸人的嗓音又响起来:“那边有鬼子过来了!骑马的!……” 看来刚才他是假装走开的,假装把伤员撇下,撒手不管。他那招果然灵,阿多那多打开了门。他谎称只有一个伤员,也是怕人多教堂*不肯收留。 “你撒谎!”阿多那多指控,“到了这种时候还是满口谎言!” 阿顾说:“既然救人,一个和一百个有什么两样?!”他这是头一次用这样的口气和洋人说话。 “你闭嘴!”阿多那多吼道。 不远的街道上,果然有马蹄声近来。一个粗哑的声音从伙房边巨大煤堆后面传出来:“开门!不开门我开*了!” 这时人们看见两个全副武装的中国**出现了,一个持手*一个端步*。英格曼神父在胸前飞快地画了个十字。两个人都拉开了*栓,拿长*的人踉跄一步,人们看见他的下半截裤腿几乎是黑的。那是浸透了的血污。 “把门打开,法比。”英格曼神父说。 法比给了个又快又狠的手势,阿顾立刻将钥匙插入锁孔。埋尸队的人说:“快些!” 锁孔锈得太厉害,阿顾几番打不开。持长*的士兵蹿过来,阿多那多肩膀一抽,头颈紧缩,两手向上伸去,不知是去护脑袋还是对挺过来的刺*告饶。但士兵只是用刺刀别进门闩,用力一撬。刺刀折断了,门闩也松开来。一大团黑糊糊的人影涌了进来。 后门关上不久,一个马队从街口小跑过来。门内人都成了泥胎,定身在各自姿态上,两个武装**的*口朝着后门,只要门一开,**就会发射。直到马蹄声的回音也散失在夜空里,人们才恢复动作。 英格曼神父首先看见的是两个穿黑马甲胸前贴着长圆形白布的人。他断定这两个人是“埋尸队”队员,被*本人临时雇来的中国劳力。他们身上各倚负着一具血肉模糊的人形,想来便是死里逃生的中国战俘了。另一个战俘还能自行站立,一手抱住左肋,那里也是大片暗色血渍。英格曼神父问他们一共有多少战俘殉难。他们答不上来,说刑场就有好几处,来不及埋的尸首会被烧掉。 “阿顾,立刻去把急救药品拿来,多拿些药棉,让他们带走。”英格曼的意思很明显:此处不留他们这样的客人。 持短*的人并没有收起进*的姿势,*口仍指着英格曼神父:“你要他们去哪里?” “请你放下**和我说话。”神父威严地说。 持短*的人三十岁左右,*服虽褴褛,但右胸的口袋别了一支钢笔。他说:“很对不住您。” “你们是要用**来逼迫我收留你们吗?”英格曼说。 “因为拿着**说话才有人听。” 法比?阿多那多大声说:“干吗不拿着*叫*本人听你们说话呢?” 英格曼制止道:“法比。”他转过头来对持短*的人说:“*官先生,拿**的人是和我谈不通的。请放下你的**。” *官先垂下*口,当兵的也跟着收了姿势。 陈乔治这时出现了,气喘吁吁地说:“刚刚烧了些热水,去洗洗伤口,包扎包扎吧!”他转身向英格曼神父说:“怕血淌得太多,救不过来了。先到我屋子里,上上药,把伤裹一下。” 英格曼神父对两个埋尸队的人说:“去吧,先把他们的伤治一治再说。” 阿顾一听这话,得了赦令似的上来,帮着埋尸队的两个人往陈乔治屋里抬伤员。陈乔治的屋紧挨伙房,门开在一人高的煤池后面,还算隐蔽。 这**女孩们都没睡。她们在天微明时看见窑姐们把几幅旧窗幔洗出来,搭在临时牵起的麻绳上晾晒。那些窗幔要给伤员们当铺盖。 早餐后英格曼神父一身弥撒大袍,法比?阿多那多启动了那辆老旧的“福特”轿车,两人神色匆匆地出门去。直到晚餐前两人才回来,英格曼神父一脸病色,两眼空洞,上楼时两手都抓住楼梯扶手。女孩们在晚自习时间问法比?阿多那多,发生了什么事让英格曼神父如此失态。阿多那多告诉她们,从安全区回来的路上,他和英格曼神父差点挨了*本兵的**。女孩们追问,*本兵难道敢对一个美国神父开*?阿多那多想说什么,大喉结提起又坠下,三番五次,还是摇摇头把话忍了。 书娟和她的女同学们是在两天之后才从窑姐们嘴里知道阿多那多究竟向她们瞒下了什么。阿多那多是在对窑姐们训话时讲出这个事件的。当时窑姐们吵闹抱怨夜里太冷,睡不着觉,要求在仓库里生一个火盆。阿多那多对她们说:“还嫌冷?晓不晓得我和英格曼神父为什么差点给*本兵打死吗?”他把事情告诉了她们。他们的车从安全区开回来时,原先走的街道着起大火,只得从小巷绕路。天刚擦黑,六个*本兵正堵住一个十七八岁的女子在剥衣裳,英格曼神父叫阿多那多停车,他刚说了一句英文:“看在上帝面上,你们也有姊妹。”*本兵便一梭子打过来。若不是阿多那多车开得快,*本兵就把他们两个眼证给灭除了。我姨妈书娟和她的女同学们假如不与窑姐们再次冲突,也不会从她们口中知道这个事件。冲突是这样引起的:呢喃和玉笙搭伙把她们的便桶往楼上厕所抬的时候,正是女孩们起*的时间。女孩们叫她们先抬下楼,等她们去上课再抬上来。呢喃不满了,说几十斤重一桶粪,抬着上楼下楼是好玩的吗?女孩们便指控她们吃得多拉得多。玉笙回嘴,说全南京的金枝玉叶也好,良家妇女也好,**窑姐也好,在*本鬼子那里都一样,都是扒下裤子,两腿一掰,不信呀?去问问英格曼神父,问他前天看见了什么!不然去问问那个假江北佬阿多那多,那个给一帮子*本鬼子搞得哇哇哭的是不是谁家千金! 女孩们知道了这件事,才真正知道什么叫恐怖。恐怖不止于**本身,而在于在**者面前,女人们无贵无贱,一律平等。 对于**者,知羞耻者和不知羞耻者全是一样:那*圣洁的和*肮脏的女性私处,都被一视同仁,同样对待。 阿多那多想,难道美国和*本宣战了?难道挂了美国国旗反而成了*轰目标?又过了几分钟,他判断出来,*弹并不是朝教堂而来,只不过*阵离得很近罢了。 *轰一直持续到中午。 女学生们下午被英格曼神父召集到教堂坐待弥撒大厅。她们见六十岁的神父呆呆地站在圣母圣婴像下面,平静而缺乏活力。 她们知道一定发生了什么大事。祈祷是为了她们的**祈祷,神父说到“你们从此进入*深灾难的父老兄弟、母亲和姐妹”时,听上去像治丧。只有我姨妈书娟没有辨出神父的祷词和昨天不同。书娟心不在焉,在想她的父母此刻在干什么?那一上午的*轰,她的父母在美国也许还像平时一样睡得深沉。我姨妈书娟后来知道*轰时她父母一直守在无线电旁边,半天不换一个姿势,听着那个美国男广播员不关痛痒地报告着**的每一步得逞。他们**没睡,接下来的**也不会睡,因为消息越来越坏:大批中国战俘和百姓被进了南京城的*本兵屠杀了。他们抱头痛哭,就像此刻书娟和所有女孩们抱头痛哭一样。 神父在半分钟前告诉她们:*本*队占领了她们的总统府。 神父说:“孩子们,这**是公元一九三七年十二月十三*,是你们民族*不幸的**。” 她们哭了一阵,突然听见响动,转脸看去,十几个窑姐站在后面,很想打听出了什么事,却又不敢打听。 那天的晚餐只有一个素菜汤,里面连做点缀的碎红肠也没有。意思女孩们都明白,因为吃得格外肃穆。她们不知道自己避在安全区的父母是否安全,*为逃到乡间的家人忐忑。当时父母们把她们留下,一是图美国和**对她们的双重保护,再则,也希望她们的学业不至停顿。 这时豆蔻走进餐厅,自己也知道有些不识相,绣花鞋底蹭着老旧的木板地面,讪讪地笑道:“有米饭吗?” 女孩们看着她。 “你们天天都吃面包啊?好干啊。”还是没一个人理她。 豆蔻只好自己和自己说下去:“不行,土包子一个,吃不来洋面包。”她走到桌前,看看那只汤桶,里面还有一节节断了的通心粉和煮黄的白菜,她厚厚脸皮又是一笑,拿起长柄铜勺。那勺子和勺柄的角度是九十度,盛汤必须得法,如同打井水,直上直下。像豆蔻这样不知要领,汤三番五次倒回桶里。女孩们就像没她这个人,只管吃她们的。 “哪个帮帮忙?”她厚颜地挤出深深的酒窝。 一个女孩说:“谁去叫法比?阿多那多神父来?” “已经去叫了。”另一个女孩说。 豆蔻自找台阶下,撅着嘴说:“不帮就不帮。”她颤颤地踮着脚尖,把勺柄直直向桶的上方提,但她胳膊长度有限,举到头顶了,勺子还在桶沿下。她又自我解围说:“桌子太高了。” “自己是个冬瓜,还嫌桌子高。”不知谁插嘴说。 “你才是冬瓜。”豆蔻可是忍够了,手一松,铜勺跌回桶里。 “烂冬瓜。”另一个女孩说。 豆蔻两只细眼立刻鼓起来:“有种站出来骂!” 女孩们才不想“有种”,理会她这样的贱坯子已经够抬举她了。因此她们又闷声肃穆地进行晚餐。豆蔻刚想往门口走,又一个女孩说:“六月的烂冬瓜。” “烂得籽啊瓤啊都臭了。” 豆蔻回过身,猝不及防地把碗里的汤朝那个正说话的女孩泼去。豆蔻原本不比这些女孩大多少,不通书理,心智又幼稚几分,只是身体成熟罢了。女孩们憋了满心焦虑烦闷悲伤,此刻可是找到发泄出口了,顿时朝豆蔻扑过来。一个女孩跑过去,关上餐厅的门,脊梁挤在门上。豆蔻原本是反角儿,现在变成了她们的敌人。门是堵住了,但豆蔻清脆的脏话却堵不住,从门缝传出去,阿多那多老远就听见了。伙夫陈乔治嫌他走得慢,对他说:“打了有一会了,恐怕已经打出好歹来了!” 果然如此,门打开时,豆蔻满脸是血,头发被揪掉一撮。她手正摸着头上那铜板大的秃疤。陈乔治赶紧过去,要把她从地上扶起来。她手一推,自己爬了起来,嘴还硬得很:“老娘我从小挨打,*毛掸子在我身上断了几根,怕你们那些嫩拳头?几十个打我一个,什么东西!” 女孩们倒是像*了伤害那样面色苍白,眼含泪珠。四十几个女孩咬定是豆蔻先出口,又先出手。她们所*的伤害多么重?那些脏得发臭,脏得生蛆的污言秽语入侵了她们干干净净的耳朵,她们一直没得到证实的男女脏事终于被豆蔻点破了。 阿多那多叫陈乔治把豆蔻送回仓库。他要去向英格曼神父请愿:马上把这群女人送出去。走到院里,他听见仓库里又是一片哄闹。人生来是有贵贱的,女人尤其如此。如果一个**的灾难都不能使这些女人庄重起来,她们也只能是比粪土还贱的命了。 法比?阿多那多三岁时,父母在传教途中染了瘟疫,几乎同时死去。他由一个中国教徒收养长大,二十岁上投奔了英格曼神父,从此皈依了天主教。后来英格曼送他去美国深造了两年,回到中国便做了英格曼的助理。因此法比?阿多那多可以作为中国人来自省其劣根,又可以作为外国人来侧目审视中国的国民性。面对这群窑姐,他的两种人格身份同时觉醒,因此他优越的同时自卑,嫌恶的同时深感爱莫能助。他像个自家人那样,常在心里说:“你就争口气吧!”他又是个外人,冷冷地想:“谁也无法救赎你们这样一个民族。”此刻他听着远处不时响起的*声,也听着窑姐们的嬉闹,摇摇头。才多久啊?她们对*声就听惯了,听顺耳了。他没有去打扰她们。她们所做的事他懂得:那是行酒令,没有酒,谁输了罚一大口凉水。 法比?阿多那多向主楼走去,一时*声密集,并有机关*加入。难道还有中国*队在抵抗?可他知道中国*队昨天天黑前就撤光了。*声持续了一个多小时,阿多那多与英格曼神父的谈话断断续续,两人都在猜着密集的射击是怎么回事。本来阿多那多是来向英格曼报告女学生和豆蔻冲突的事,打算催促英格曼把**们送往安全区。但他一走进英格曼的客厅,就感到神父满心是*加深重的忧患,他要谈的话在此气氛中显得不合时宜,不够分量。英格曼神父正从无线电短波中接收着国外电台对于南京局势的报道,他看了匆匆进来的阿多那多一眼,连让座都免了。沉默地听了半小时嘈杂无比的广播,英格曼神父说:“看来是真的——他们在秘密*决中国士兵。刚才的*声就是发自江边刑场。 连德国人都对此震惊。” 近十点钟,*声才零落下去。 英格曼神父对阿多那多说:“敲钟。” “神父……”阿多那多不动。 英格曼懂得阿多那多的意思。整个城市生死不明,*好不以任何响动去触碰入侵者的神经。 “上万人刚刚死去了。是放下**的无辜者,像羔羊一样,被屠宰了。敲钟吧,法比。”英格曼神父说着,慢慢撑起微驼的身体。 女孩们已就寝,听到钟声又穿起衣服,跑下楼来。窑姐们也围在仓库门口,仰脸听着钟声。钟声听上去十分悠扬,又十分不祥,她们不知怎样就相互拉起了手。钟声奇特的感召力使她们恍惚觉得自己丢去了什么。失去了的不止是南京城的大街小巷,不止是她们从未涉足过的总统府。好像失去的也不止是她们*初的童贞。这份失去无可名状。她们觉得钟声别再响下去吧,一下一下把她们掏空了。 英格曼神父站在院子中央。他低沉而简短地把无线电里听到的消息复述一遍。“假如这消息是真的——成千上万的战俘被一举*杀了,那么,我宁愿相信我们又回到了中世纪。对中国人来说,历**活埋四十万赵国战俘的丑闻,你们大概不陌生。不要误以为历史前进了许多。”神父停止在这里。他嗓音越来越涩,中文越来越生硬。 英格曼神父领着人们为死难者默哀之后,又让阿多那多带领女孩们唱起安魂曲。窑姐们再回到仓库时,安静了许多。 入夜时分,我姨妈书娟和另一个女孩挤睡一张*上。**冷*不断,成千上万被屠宰的士兵在书娟的概念中还**模糊,她还不能想象那场面惨到什么程度。她是到大起来之后,才感到这场大型屠杀多么惨*人寰。 书娟想把自己的初潮讲给同伴听,又感到难以启口。她从女孩已沦落为女人,而这沦落是万恶之源。一阵杂乱的敲门声响起。门是后门,正对她们窗口,已经锁了很多年。 阿顾还没睡,拎着灯笼跑来。阿多那多已站在后门口,对阿顾打了个手势,叫他不要吭声。但灯笼的光显然已从门缝漏出去,门外的人*是死乞白赖,手在槐木镶铁条的门上拍得又急又重,骨头皮肉都要拍烂了似的。 “求求大人,开开门……是埋尸队的……有个中国当兵的还活着,大人不开恩救下他,他还要给鬼子*毙一回!……” 阿多那多存心用洋泾浜中国话说:“请走开,这是美国教堂,不介入中*战事。” “大人……”这回是一条流血过多、弹痕累累的嗓音了,“求大人救命……” “请走开吧。**抱歉。” 埋尸队的人在门外提高了声音:“鬼子随时会来!来了他没命,我也没命了!看在上帝面上!我也是个教徒。” “请马上把他带到**安全区。” “路太远,到处都是鬼子,他*伤又重,求求您了!……” “很抱歉。请不要逼迫本教堂违背中立立场。” 不远处响了两*。埋尸人说:“慈善家,拜托您了!……”然后他的脚步声沿着围墙远去。 这时陈乔治把英格曼神父搀下楼来。神父在楼梯口站住了,然后转过身,慢慢沿来路回去。他不能置门外的中国士兵的生死于度外,*不能不顾教堂里几十个女孩的安危。 法比?阿多那多从阿顾手里接过钥匙,打开锈住的大锁,拉开门,刚刚探身出去,又迅速退回来,同时把门关上。 英格曼神父停在第五阶楼梯,听阿多那多说:“不是一个,而是三个!三个中国伤兵!……” 埋尸人的嗓音又响起来:“那边有鬼子过来了!骑马的!……” 看来刚才他是假装走开的,假装把伤员撇下,撒手不管。他那招果然灵,阿多那多打开了门。他谎称只有一个伤员,也是怕人多教堂*不肯收留。 “你撒谎!”阿多那多指控,“到了这种时候还是满口谎言!” 阿顾说:“既然救人,一个和一百个有什么两样?!”他这是头一次用这样的口气和洋人说话。 “你闭嘴!”阿多那多吼道。 不远的街道上,果然有马蹄声近来。一个粗哑的声音从伙房边巨大煤堆后面传出来:“开门!不开门我开*了!” 这时人们看见两个全副武装的中国**出现了,一个持手*一个端步*。英格曼神父在胸前飞快地画了个十字。两个人都拉开了*栓,拿长*的人踉跄一步,人们看见他的下半截裤腿几乎是黑的。那是浸透了的血污。 “把门打开,法比。”英格曼神父说。 法比给了个又快又狠的手势,阿顾立刻将钥匙插入锁孔。埋尸队的人说:“快些!” 锁孔锈得太厉害,阿顾几番打不开。持长*的士兵蹿过来,阿多那多肩膀一抽,头颈紧缩,两手向上伸去,不知是去护脑袋还是对挺过来的刺*告饶。但士兵只是用刺刀别进门闩,用力一撬。刺刀折断了,门闩也松开来。一大团黑糊糊的人影涌了进来。 后门关上不久,一个马队从街口小跑过来。门内人都成了泥胎,定身在各自姿态上,两个武装**的*口朝着后门,只要门一开,**就会发射。直到马蹄声的回音也散失在夜空里,人们才恢复动作。 英格曼神父首先看见的是两个穿黑马甲胸前贴着长圆形白布的人。他断定这两个人是“埋尸队”队员,被*本人临时雇来的中国劳力。他们身上各倚负着一具血肉模糊的人形,想来便是死里逃生的中国战俘了。另一个战俘还能自行站立,一手抱住左肋,那里也是大片暗色血渍。英格曼神父问他们一共有多少战俘殉难。他们答不上来,说刑场就有好几处,来不及埋的尸首会被烧掉。 “阿顾,立刻去把急救药品拿来,多拿些药棉,让他们带走。”英格曼的意思很明显:此处不留他们这样的客人。 持短*的人并没有收起进*的姿势,*口仍指着英格曼神父:“你要他们去哪里?” “请你放下**和我说话。”神父威严地说。 持短*的人三十岁左右,*服虽褴褛,但右胸的口袋别了一支钢笔。他说:“很对不住您。” “你们是要用**来逼迫我收留你们吗?”英格曼说。 “因为拿着**说话才有人听。” 法比?阿多那多大声说:“干吗不拿着*叫*本人听你们说话呢?” 英格曼制止道:“法比。”他转过头来对持短*的人说:“*官先生,拿**的人是和我谈不通的。请放下你的**。” *官先垂下*口,当兵的也跟着收了姿势。 陈乔治这时出现了,气喘吁吁地说:“刚刚烧了些热水,去洗洗伤口,包扎包扎吧!”他转身向英格曼神父说:“怕血淌得太多,救不过来了。先到我屋子里,上上药,把伤裹一下。” 英格曼神父对两个埋尸队的人说:“去吧,先把他们的伤治一治再说。” 阿顾一听这话,得了赦令似的上来,帮着埋尸队的两个人往陈乔治屋里抬伤员。陈乔治的屋紧挨伙房,门开在一人高的煤池后面,还算隐蔽。 这**女孩们都没睡。她们在天微明时看见窑姐们把几幅旧窗幔洗出来,搭在临时牵起的麻绳上晾晒。那些窗幔要给伤员们当铺盖。 早餐后英格曼神父一身弥撒大袍,法比?阿多那多启动了那辆老旧的“福特”轿车,两人神色匆匆地出门去。直到晚餐前两人才回来,英格曼神父一脸病色,两眼空洞,上楼时两手都抓住楼梯扶手。女孩们在晚自习时间问法比?阿多那多,发生了什么事让英格曼神父如此失态。阿多那多告诉她们,从安全区回来的路上,他和英格曼神父差点挨了*本兵的**。女孩们追问,*本兵难道敢对一个美国神父开*?阿多那多想说什么,大喉结提起又坠下,三番五次,还是摇摇头把话忍了。 书娟和她的女同学们是在两天之后才从窑姐们嘴里知道阿多那多究竟向她们瞒下了什么。阿多那多是在对窑姐们训话时讲出这个事件的。当时窑姐们吵闹抱怨夜里太冷,睡不着觉,要求在仓库里生一个火盆。阿多那多对她们说:“还嫌冷?晓不晓得我和英格曼神父为什么差点给*本兵打死吗?”他把事情告诉了她们。他们的车从安全区开回来时,原先走的街道着起大火,只得从小巷绕路。天刚擦黑,六个*本兵正堵住一个十七八岁的女子在剥衣裳,英格曼神父叫阿多那多停车,他刚说了一句英文:“看在上帝面上,你们也有姊妹。”*本兵便一梭子打过来。若不是阿多那多车开得快,*本兵就把他们两个眼证给灭除了。我姨妈书娟和她的女同学们假如不与窑姐们再次冲突,也不会从她们口中知道这个事件。冲突是这样引起的:呢喃和玉笙搭伙把她们的便桶往楼上厕所抬的时候,正是女孩们起*的时间。女孩们叫她们先抬下楼,等她们去上课再抬上来。呢喃不满了,说几十斤重一桶粪,抬着上楼下楼是好玩的吗?女孩们便指控她们吃得多拉得多。玉笙回嘴,说全南京的金枝玉叶也好,良家妇女也好,**窑姐也好,在*本鬼子那里都一样,都是扒下裤子,两腿一掰,不信呀?去问问英格曼神父,问他前天看见了什么!不然去问问那个假江北佬阿多那多,那个给一帮子*本鬼子搞得哇哇哭的是不是谁家千金! 女孩们知道了这件事,才真正知道什么叫恐怖。恐怖不止于**本身,而在于在**者面前,女人们无贵无贱,一律平等。 对于**者,知羞耻者和不知羞耻者全是一样:那*圣洁的和*肮脏的女性私处,都被一视同仁,同样对待。 《芳华》《金陵十三钗》《天浴》原作者 李安、张艺谋、冯小刚、陈凯歌 推崇的女作家 严歌苓 代表作合集 斩获**电影金马奖*佳编剧奖、美国影评家协会奖 《芳华》打动你的,在这本书里蓄积已久 生命经历的磨砺被她写得如此深切而又纯净