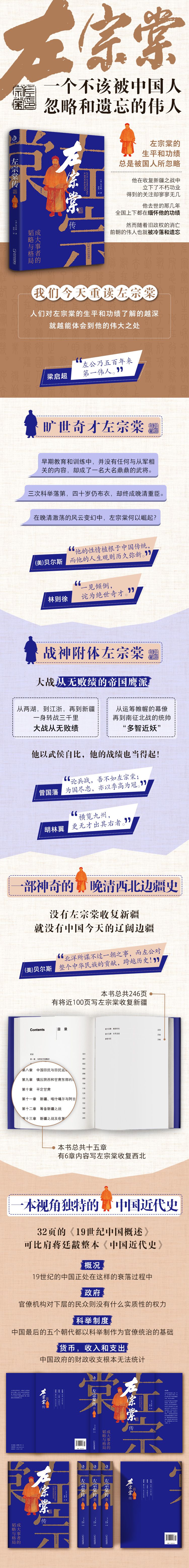

出版社: 哈尔滨

原售价: 55.00

折扣价: 35.20

折扣购买: 左宗棠传

ISBN: 9787548420118

贝尔斯(William Leslie Bales),美国海军陆战队上尉,学者。曾长期在中国工作和生活,亲眼见证了近代中国所经历的一些重大历史事件,熟于近代掌故。归国之后搜集相关中西文史料从事左宗棠的研究。

第一章 19世纪中国概述 一、概况 19世纪初叶的中国是一个幅员辽阔、繁荣昌盛的帝国。而到了19世纪末期,这个帝国业已衰落,摇摇欲坠。这样的场景在中国历史上并不鲜见。中国著名的历史学家司马迁,在撰写公元前2世纪末期的历史时,就曾从历史中得出结论,认为中国盛极必衰,“三王之道若循环,终而复始”。从古至今,这种情形一再重演。另一位中国名人欧阳修,在11世纪曾发出感叹:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”19世纪的中国正处在这样的衰落过程之中,清朝的统治还未全面崩溃,仍在垂死挣扎。这是个充满悲剧性的时代,而一代王朝解体时总是如此。在这样的时代里,人性中最丑恶的一面显露无遗,公义荡然无存,到处充斥着不公的现象和不幸与绝望的气氛。中国的最后一个朝代还在苟延残喘。令人惊讶的是,它竟然熬过了整个19世纪。这个奇迹主要得归功于一些伟大的人物,是他们力挽狂澜的结果,这些人物中就有此书的主人公左宗棠。 1644年,中国大地分崩离析,处于动乱之中,满族人通过谋略和武力打败了积贫积弱的明朝,建立了大清帝国。清朝初期的几位统治者精力充沛、富有才干,得益于此,中国再次富强起来,到了乾隆统治时期,清朝的国力达到了顶峰。乾隆1736年登基,1796年为避免在位时期超过他著名的祖父——康熙皇帝,乾隆宣布退位。他的儿子嘉庆继位,但事实上仍由乾隆手握大权,直至他1799年去世。乾隆统治时期是中国历史上一个真正的“太平盛世”,其去世标志着这一时期的结束。乾隆积极进取,富有治国之才,使大清成为了强大的帝国;而他的继任者都缺乏这种能力。征服者在被其征服的土地上逐渐丧失活力,这一衰落过程似乎无法避免,如今结局已经注定。随后的清朝皇帝从乾隆和其他杰出的祖先那儿继承了皇位,却没有继承他们的天赋和才干。 乾隆去世时,中国的疆域范围达到了历史的顶峰。它包括了我们如今在地 图上所见的所有地区:满洲、蒙古、新疆、西藏等。在黑龙江以北和乌苏里江东部之间,有一大片比满洲面积更大的土地,也是属于中国的。新疆向西扩张至巴尔喀什湖,当时的浩罕汗国或费尔干纳对中国俯首称臣,承认其霸主地位。尼泊尔、缅甸、安南(今越南部分地区)、暹罗(今泰国)和朝鲜承认中国的宗主国地位,不过清政府在亚洲西南部和朝鲜事务上发挥的影响力,更多是名义上的而非实质上的。这个强大的帝国大致呈一个等边三角形的形状,三角形的底边从印度支那沿岸一直延伸至鄂霍次克海,顶端位于中亚的浩罕汗国。这是当时世界上国土面积最大、人口最稠密、经济最富裕的大帝国。 嘉庆皇帝继位时,这片土地正处于相对和平的时期。内陆的某些边远地区存在分离现象,一些位于四川、贵州、云南和广西的原始部落甚至从未处于清政府的有效管辖之内,但对于一个面积如此辽阔、人口如此庞大的帝国而言,总体来说还是大致和平安宁的。虽然乾隆发起了一系列征服边疆的战争,但国库仍然充盈,没有欠下外债。中国人的物质财富空前繁荣,健康水平达到了前所未有的高度,远远超越了历史同期的各个国家。19世纪初期的清政府组织严密,政府机构高效运作,在世界各国享有盛名。 这个中华帝国声名远播。在欧洲,人们对中国赞不绝口,其印象与半个世 纪以后大相径庭。欧洲人从早期的天主教传教士的笔下,逐渐熟悉了中华文明。这些传教士对中国人所取得的成就印象深刻,随着他们的作品在18世纪盛行,中国的商品在欧洲大受欢迎,这种情形一直持续到19世纪初。这些早期的作家受过良好的训练,他们善于记录中华文明的文化和精神特质,并用本国的语言表达出来。在物质文明方面,那时的欧洲基本无法与中国相比。工业时代的繁荣时期尚未到来,无论是生产效率还是军事力量,欧洲与中国之间还未产生巨大的差距。而随着欧洲与中国在19世纪的接触越来越频繁,两种文明之间的差异越来越明显。此时来中国的观察者与之前不同,那就是,这些观察者是博学的耶稣会信徒。这些人从事商业贸易,头脑清醒,讲求实际,对这个国家的描述,展现了一幅截然不同的景象。在1800年,中国与欧洲之间的军事实力虽有差距,但并不能说此时任何一个欧洲国家都有能力悍然对中国宣战。不过,当时的西方各国发展迅速,特别是在工业机械生产方面,各种创新层出不穷,而中国人仍然满足于现状,裹足不前。因此,在那些在战争中起关键作用的军事工业领域,西方各国的发展很快超越了中国。随着中国与西方接触得越频繁,情形不免变得对中国越不利。中华帝国的实力开始迅速衰落,这其中有西方的影响,也有其他因素的刺激,其中一个原因就是中国人过于骄傲自满,拒绝承认其国家实力正在下降。 嘉庆皇帝完全没有继承他父亲的卓越才干。他身体羸弱,耽于宫内的各种娱乐享受,而且心胸狭窄,把精力都集中在惩治那些得罪他的官员上,却没有正正经经地管理一个帝国。不久,全国各地就纷纷出现了动乱。汉族人虽处于满族人的统治之下,却有许多方面与其格格不入。随着人口激增,整个形势进一步复杂。1736年乾隆登基,当时中国的人口是1.25亿;而到了1812年,就增至了3.62亿。虽说这个数据不太精确,但可以肯定的是,在那段时期中国的人口增长达到了前所未有的速度。中国并未如上个世纪欧洲的工业国家那样开展工业革命,弥补人口激增所带来的巨大需求;也没有任何新的行业,能满足增长的这一部分人口的生计。人口对既有的物质条件造成了压力,这逐渐演变成整个国家和平稳定的最大威胁,且影响一直持续。 可耕种的土地面积有限,增长的人口对其生产力造成了越来越大的压力。庄左宗棠传稼收成每年不同,在中国的部分地区造成了供不应求的局面,甚至出现了饥荒的情况。这导致各地强盗和土匪猖獗,动乱抢掠事件层出不穷。当时中国还是农业社会,各地大兴治水工程,而盗匪猖獗的状况对治水工程产生了不利的影响。其中一些治水工程是由朝廷直接掌控的,比如黄河水利工程。其他的则由地方官府负责,而无数的小工程只是由当地人合作完成。这些工程用于防止洪水泛滥、排干洪涝地区和灌溉良田。几千年来,整个国家的治水工程一步步发展,各种细节不断完善,目的是让农民尽可能自如地应对降水情况的变化。只有和平的环境之下,农民才能正常工作;而只有农民正常工作的情况下,才能为众多的人口生产足够的粮食。一个强有力的政府是维持内部和平安定的基本因素,同时这也可能让中国人认为,若有众多自然灾害为人民带来饥荒和不幸,就必须由他们的统治者负责。 当时,中国人非常热衷于秘密结社。这些会党异常繁荣,有时还带有反政府的特色,这在世界其他国家都是罕见的。如乾隆这样精力旺盛的统治者,能有效管制这些团体,让朝廷与其相安无事,但到了嘉庆统治年间,这些团体就纷纷开始起义。有个团体两次试图刺杀皇上。其中一次就在守卫森严的紫禁城内,幸好嘉庆的儿子及时赶到,用猎枪射杀了为首的刺客。这种直取皇上项上人头的举动相信是一些地下会党所为,他们在与皇帝御前侍卫的对抗中能占上风,可见其势力不容小觑。嘉庆去世于1820年,此时帝国的领土尚算完整,然而整个国家已频频显露出衰落的迹象,清政府的威望渐失。 嘉庆的继任者是道光皇帝。道光有一定的才干,但并不足以让清政府恢复乾隆时期的力量。之前蠢蠢欲动的谋反活动,如今风起云涌,席卷了中华大地。一连串暴动足以说明,当时的人们普遍漠视皇权,整个社会动荡不安。1820年,道光皇帝登基,广西发生了暴动——这个地方成了一个起义的中心,即便到了近代也是如此。山西省在1822年和1835年出现了暴动;贵州是1836年;云南、台湾是1826年和1830年;江西是1831年;湖北和江苏是1832年;四川是1834年;广东东部是1836年;湖南是1836年;在1832年至1836年,广西、湖南和广东三省交界的地方也发生了严重的暴动,起义军的头目放肆地穿戴皇帝专用的明黄色,自称为“金龙王”。 然而,真正让大清威望尽失的是和英国之间的第一次鸦片战争(1840—1842年)。英国人动用了一支并不强大的军队,竟一次次地打败了中国人召集起来的大军,逼迫他们用钱赎回全国人口最稠密的城市;封锁沿海地区;切断京杭大运河,使粮食无法运送至首都北京;并迫使大清皇帝签订了前所未有的不平等条约。在这以前,暴动基本上只发生在局部地区;而第一次鸦片战争的屈辱结果刺激了中国的内乱。1850年道光皇帝逝世,全国纷纷掀起了暴动的风潮,规模之大是中国四千多年历史上前所未有的。 农民运动中最大规模的一次被称为太平天国运动(1851—1864年),这是中国学生最为耳熟能详的起义运动。欧洲多国与美国都和此次运动有紧密关联,并在对其的镇压中扮演了重要角色。1856年至1873年,云南的回民起义,连年战乱使整个云南地区几乎到了荒无人烟的境地。1853至1868年捻军起义,在山东、安徽、河南、直隶大肆劫掠,羽翼渐丰,起义军初见雏形。西北的回民起义从1861年持续至1877年,使陕西、甘肃、新疆和蒙古的相当一部分地区遭到了极大的破坏。这一连串的暴动使生灵涂炭、财产损失严重,中国在短短的25年之内所遭受的破坏,为整个世界历史所罕见。有人估计,太平天国运动使中国减少了1亿人口,这个数据很可能是有些夸张了。然而,如果我们把1850年至1875年间的所有暴动考虑在内,这个数据倒也与实际出入不大。在这四分之一个世纪,清朝所经历的一连串暴动是空前的。除了要应对这些国内的麻烦,清政府还要对付外患:1856年至1860年,中国与英国及法国进行了第二次鸦片战争。 清朝的每个角落都在逐渐土崩瓦解,只有一样东西除外,那就是他们强烈的自傲,尽管面临毁灭,仍然优越感十足。两次鸦片战争的结果,让中国人震惊,让这种闭塞的自我优越感受到了打击。中国人认为国家之间并无平等可言,全世界没有一个君王,比得上他们的“天子”尊贵。这种观点并非满族人的发明,它在中国根深蒂固。清朝从明朝手中夺取天下时,就继承了这种观点。晚清的责任在于其在战场上节节败退,未能继续支撑中国人的这种优越感。在清政府与西方国家对抗期间,是汉族官员最顽固地坚持这种观点。实际上有足够的资料显示,早在中外冲突之初,不少满族高官对西方国家的实力,比他们的汉族同僚有更为清醒的认识。任何一个能夺得“龙位”的朝廷,若要处理与西方列强的关系,其立场将与清朝别无二致。即使最终的结果有所不同,其影响也非常有限,中国人可能也是用其来支撑他们的优越感。中国人这种古老的世界观并没有什么不对。他们的问题在于不能审时度势,根据自身的力量正确评估自己,从容做出调整。毕竟,一个4亿人口的大国,却没有制定任何的对外关系法则,这实在说不过去。而制定法则的只能是那些手握大权之人,因此有何罪责也应是他们承担。 在整个国家最富庶、人口最多的地区,起义军风起云涌,国外势力频频进 犯。任何一个如此岌岌可危的政府,都不免遭受领土损失。回顾那个世纪,中国总共失去的领土面积是个惊人的数字。中国首先失去的是浩罕汗国,它在1812年终止向朝廷进贡。中国在1858年、1860年和1881年与俄国签订条约,割让了伊犁河谷下游的全部地区、中亚伊斯库尔湖的临近区域、黑龙江以北以及乌苏里江以东,包括海参崴。尼泊尔和暹罗在1882年停止向朝廷进贡。1885年割让安南,1886年割让缅甸,1894年失去朝鲜和台湾。中国被迫打开国门通商贸易,允许传教活动和外国人居住;允许外国公使常驻北京;其海关税收落入外国人之手;来自各西方列强的外国人在中国都享有特权。在连年内乱之后,中国仍勉强维持对内的统治,但在对外战争中却屡吃败仗,先是与英国交战失败,然后成了英法联军的手下败将,又被法国和日本联手打败。清政府仍能维持统治,一方面是由于一些欧洲列强的支持,一方面是因为汉族官员的忠诚效力。19世纪末期,大暴动很快卷土重来,不出几年,满族人的大清帝国就气数已尽,完全退出历史舞台。 1.没有左宗棠,就没有今天的中国新疆 他力排众议,收复新疆,为中国守住了四分之一的疆土。没有左宗棠,就没有今天的中国新疆。他对整个中华民族有着超越历史的贡献。越是了解左宗棠,就越能体会到他的伟大之处。越是今天,越应该重读左宗棠! 2.一部神奇的晚清西北边疆史,讲清左宗棠如何收复新疆 本书总共15章,有6章内容写左宗棠收复新疆;总共246页,有将近100页写左宗棠收复新疆。从军事、地理、政治等多个维度,真正讲清左宗棠收复新疆的全过程。 3.一本视角独特的中国近代史,写透19世纪的中国社会。 本书对19世纪中国社会背景的分析尤为透彻,涉及官僚制度、科举制度、财政制度等多方面。一个章节,堪比蒋廷黻整本《中国近代史》。 4.看成大事者的韬略与格局。 早年从未接受过军事方面的训练与教育,却终成一代战神;三次科举不中,四十岁仍是布衣,却终成晚清重臣。在风云变化的晚清激荡中,左宗棠最终崛起,其人生态度与做事观念,值得学习。