出版社: 贵州人民

原售价: 52.00

折扣价: 29.20

折扣购买: 某城纪事/何士光文集

ISBN: 9787221148735

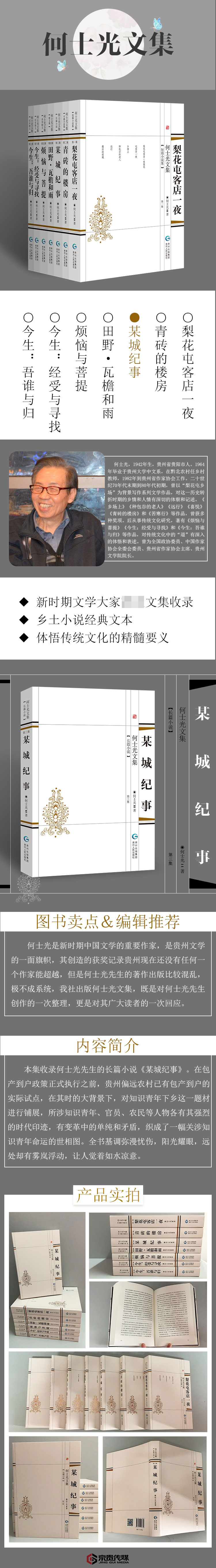

何士光,1942年生,贵州省贵阳市人。19**年毕业于贵州大学中文系,在黔北农村任乡村教师,1982年到贵州省作家协会工作。二十世纪70年代末期到80年代初期,曾以“梨花屯乡场”为背景写作系列文学作品,对这一历史转折时期的乡情和人情有深切的体察和记述。《乡场上》《种包谷的老人》《远行》《喜悦》《青砖的楼房》和《苦寒行》等作品,曾获多种奖项。后从事传统文化研究,著有《烦恼与菩提》《今生:经*与寻找》和《今生:吾谁与归》等作品,对传统文化中的“道”有深入的体悟和表述。曾为全国政协委员、中国作家协会全委会委员、贵州省作家协会**、贵州文学院院长。

一 从省城北上的早班火车,在正午过后不久,把汽笛拖得长长的,驶进了途中的**个大站,重重地喘息着,晃荡了几下,*后停下来,开始往站台上卸下大批的旅客。 这正是一九七五年的三月末尾。 要是匆忙地赶着上下车的人们,能够猛然地在那么一个瞬间抬起头来,就会发觉阳光原来已经那样明亮,春风正一阵又一阵地掠过站台,把纸屑吹得窸窸作响,把灰尘掀起来。我们的前人说:“大块载我以形”;我们置身的大地是不会怠倦的,年年岁岁,岁岁年年,把时令代谢着了。 ……站台上冲撞和喧嚷得厉害。上车和下车都同样拥挤和困难。为什么老是有这样多——而且不知从什么时候起愈来愈多——的人,挤在车厢中和守候在站台上?这是很费解的。人们都风尘仆仆,焦急不安,急于上去和抢着下来,在车门那儿努力地、却是徒然地僵持着,以至值勤人员怒气冲冲的吆喝显得那样无力,那样多余。 这当中,一个年青人挤到了车厢的门限那儿,等他前面一位扛着一只沉甸甸的麻布袋的旅客挤下车之后,他便一手紧紧地握住车门的扶手,抢到那个出口,奋力把两三个乘势挤上来的人抵挡住;同时,他微微侧过身子,把他身后的一个姑娘的手拉好,一同跳到站台上来。他们留下的空隙,立即被别的人填得严严实实的了。 从人群中推搡着出来,他们在一个水泥灯柱旁站住。 “玉君,挤着了吗?” 年青人把一只浅灰色的人造革挎包往肩上挂好,问那姑娘。 姑娘用手掠开一缕零落到眉上来的发丝,微微地摇了一下头。 这时可以看清楚,年青人很清瘦,疲乏中依旧显出一种年青人的风姿。姑娘呢,长得很匀称,容貌秀丽柔和,使人一望之下,即觉得她性情温和,心地善良。 他瞥了一眼那拥挤不堪的出站台,说:“我们等一会吧。” 姑娘仍不出声,只是点点头,稍微挪动了一下脚步,站到他的身边来。 人们出站出得很慢。检票口控制得很严,时时故障起来:有人被扣下了;有人的竹筐被打开了,里面有不准捎带或超量捎带的商品;有人在大声地辩解——又有人在厉声地训斥他;一个戴红袖套的女值勤人员,则始终握着一只半导体的话筒,站在铁栅旁边,对所有的人呵叱着;……而火车依旧喘息;一道铃声尖厉地响起来了;不断有人沿着站台边缘奔跑,脚步声噼噼啪啪地响;还不断有人在呼唤。 但终于,站台又慢慢地沉寂下来。那些成“*”字形而支撑着棚架的柱子,一道接一道伸延出去的栅栏,小方块的水泥砖铺成的地面,在人们走散之后,都静静地现出来了。 “现在,”年青人说,“总可以该我们了。” 验过票,从车站出来,他们望见了一个参差十万人家的城市。 “这就到了吗?” 姑娘轻声地问,青黛的双眉底下的眼睛里,有着迟疑犹豫的神色。 “我想,是的吧。”年青人回答说。他的嘴角浮起一个嘲讽的微笑,接着说:“不至于不是吧。” 他站住,微眯着眼,瞅着前面的那一片街市。姑娘没有再说话,但也停下步子,把原来微微低着的头抬起来。 市廛被淡淡的阳光映照着,有轻雾在蒸融,春风兀自地掠过那些高高低低的屋顶和瓦檐。 他偏了一下头,淡漠地说:“玉君,……看来,我们和这城市有的就是这样一点缘分:此情、此景。” 姑娘听着,看着他,不作声。 近处,一辆满载着火车站出来的旅客的公共汽车,轰响着驶走了,留下一团浓烈的油烟,被风一 从省城北上的早班火车,在正午过后不久,把汽笛拖得长长的,驶进了途中的**个大站,重重地喘息着,晃荡了几下,*后停下来,开始往站台上卸下大批的旅客。 这正是一九七五年的三月末尾。 要是匆忙地赶着上下车的人们,能够猛然地在那么一个瞬间抬起头来,就会发觉阳光原来已经那样明亮,春风正一阵又一阵地掠过站台,把纸屑吹得窸窸作响,把灰尘掀起来。我们的前人说:“大块载我以形”;我们置身的大地是不会怠倦的,年年岁岁,岁岁年年,把时令代谢着了。 ……站台上冲撞和喧嚷得厉害。上车和下车都同样拥挤和困难。为什么老是有这样多——而且不知从什么时候起愈来愈多——的人,挤在车厢中和守候在站台上?这是很费解的。人们都风尘仆仆,焦急不安,急于上去和抢着下来,在车门那儿努力地、却是徒然地僵持着,以至值勤人员怒气冲冲的吆喝显得那样无力,那样多余。 这当中,一个年青人挤到了车厢的门限那儿,等他前面一位扛着一只沉甸甸的麻布袋的旅客挤下车之后,他便一手紧紧地握住车门的扶手,抢到那个出口,奋力把两三个乘势挤上来的人抵挡住;同时,他微微侧过身子,把他身后的一个姑娘的手拉好,一同跳到站台上来。他们留下的空隙,立即被别的人填得严严实实的了。 从人群中推搡着出来,他们在一个水泥灯柱旁站住。 “玉君,挤着了吗?” 年青人把一只浅灰色的人造革挎包往肩上挂好,问那姑娘。 姑娘用手掠开一缕零落到眉上来的发丝,微微地摇了一下头。 这时可以看清楚,年青人很清瘦,疲乏中依旧显出一种年青人的风姿。姑娘呢,长得很匀称,容貌秀丽柔和,使人一望之下,即觉得她性情温和,心地善良。 他瞥了一眼那拥挤不堪的出站台,说:“我们等一会吧。” 姑娘仍不出声,只是点点头,稍微挪动了一下脚步,站到他的身边来。 人们出站出得很慢。检票口控制得很严,时时故障起来:有人被扣下了;有人的竹筐被打开了,里面有不准捎带或超量捎带的商品;有人在大声地辩解——又有人在厉声地训斥他;一个戴红袖套的女值勤人员,则始终握着一只半导体的话筒,站在铁栅旁边,对所有的人呵叱着;……而火车依旧喘息;一道铃声尖厉地响起来了;不断有人沿着站台边缘奔跑,脚步声噼噼啪啪地响;还不断有人在呼唤。 但终于,站台又慢慢地沉寂下来。那些成“*”字形而支撑着棚架的柱子,一道接一道伸延出去的栅栏,小方块的水泥砖铺成的地面,在人们走散之后,都静静地现出来了。 “现在,”年青人说,“总可以该我们了。” 验过票,从车站出来,他们望见了一个参差十万人家的城市。 “这就到了吗?” 姑娘轻声地问,青黛的双眉底下的眼睛里,有着迟疑犹豫的神色。 “我想,是的吧。”年青人回答说。他的嘴角浮起一个嘲讽的微笑,接着说:“不至于不是吧。” 他站住,微眯着眼,瞅着前面的那一片街市。姑娘没有再说话,但也停下步子,把原来微微低着的头抬起来。 市廛被淡淡的阳光映照着,有轻雾在蒸融,春风兀自地掠过那些高高低低的屋顶和瓦檐。 他偏了一下头,淡漠地说:“玉君,……看来,我们和这城市有的就是这样一点缘分:此情、此景。” 姑娘听着,看着他,不作声。 近处,一辆满载着火车站出来的旅客的公共汽车,轰响着驶走了,留下一团浓烈的油烟,被风吹散开来;那浅蓝色的车身不知从多久起就沾满了泥浆,后窗的玻璃脱落了,从那儿清楚地现出乘客的帽子和后背。一些似乎对乘车失望了的人,也开始离开麇集在路旁候车的人群,步行往市里去。 他扭过头问姑娘:“你说,我们要不要乘车呢?” “……我们,慢慢地走吧。”姑娘回答说。她的声音很轻,像怀着什么惧怕。 他们顺着尘土很多的大街往前走。 “我觉得,玉君,你好像有一点不舒服。” “不,没有……” 他们混在摩肩接踵的人群中、混在不*于耳的汽车呜呜声和自行车的叮当声之中了。迎面驶过来的自行车中,有一辆又快又轻佻;她不由得停住了脚步。 “这不是因为烦闷和无聊,还会是因为什么呢?”他说,等着自行车歪斜地从近前划过去。“但也许,你是饿了。昨天**你都吃得很少。要不要找一点东西吃呢?” “不,不,……不是饿。”她说,“我们走吧……” 他们继续往前走。开始,年青人似乎着意地打量着这座陌生的城市的街市,但不多久,他便显得疲倦起来。 “玉君,”他懒懒地、若有所思地说:“你觉得怎样呢?‘东京也无非是这样……’只要瞥上一眼就够了。依旧不过是一间一间接下去的房子,大大小小的铺面,窄窄的街道和拐角,加上竟*来往不歇的人们,不过是这样罢了。对了,再有,也无非还是贴下去、贴下去的大幅标语和大字报,战斗的铜管乐,一个版面、两个版面的社论,报告我们在一切方面的伟大胜利。……真是出奇的熙攘,而又异常的寂寞。都一样,都一样的……” 姑娘抬起头来,望着他,那明净的眼里似乎有一种无言的请求。 但他还是把话说下去:“那么,既然如此,我们凭什么要走到这陌生的街头来呢?为什么呢?真有什么意义吗?真有什么必然性吗?——玉君,你好像累了,要不要歇一会呢?” “不,不要紧……” 后来,他们走到一个小小的十字路口的时候,年青人坚决地停住了步子。 “不,玉君,你一定很不舒服。” 他聚拢双眉,用他的很炯锐的目光直视着她的眼睛。 她垂下眼帘,低下头,承认了: “……我觉得心里不好过。也许是坐了车吧……” 她的脸色有些苍白,说话时也微微地喘气。 他说:“我们歇一会。” 但没有什么地方可供他们歇下来。十字路口是很嘈杂的,满是攒动着的面孔和背影,形形色色的地摊。往人丛中现出来的缝隙一瞥,便看见奄奄一息了的生葱,沾了泥污的*蛋,标记很华丽的瓶装酒,劈开的腌肉,用稻*缚了爪子而显得那样孤苦的小公*,冒着热气的炸酱面条,小虾子和花生米,半新的料子上衣,油污的齿轮,弹子亮晶晶的轴承……,是一处违法的、虽被严厉地驱赶却像阴魂一样不散的市场。 他牵引着她,试着走到离他们不远的一道檐下。 一个穿棕色上衣的女人跟上来,在年青人的面前晃动着一包前门牌香烟。“要吧?”她说,那是在商店里见不到的一种牌子。 年青人摇摇头,谢*了。 “那么,”那女人凑近了说:“这个有没有呢?”她伸出另一只手,把拇指和食指轻轻地碰了一下。 年青人笑了,说:“可惜,这个也没有。” “有的是什么呢?”女人问。 年青人*开心地笑了:“真是对不起。你也把我看成资产者吗?可我真是一无所有。” “仲连,”姑娘拉了一下他的衣角,忧心地说:“我们还是走吧。” 他收住了笑,沉吟了一会,终于说:“看来吹散开来;那浅蓝色的车身不知从多久起就沾满了泥浆,后窗的玻璃脱落了,从那儿清楚地现出乘客的帽子和后背。一些似乎对乘车失望了的人,也开始离开麇集在路旁候车的人群,步行往市里去。 他扭过头问姑娘:“你说,我们要不要乘车呢?” “……我们,慢慢地走吧。”姑娘回答说。她的声音很轻,像怀着什么惧怕。 他们顺着尘土很多的大街往前走。 “我觉得,玉君,你好像有一点不舒服。” “不,没有……” 他们混在摩肩接踵的人群中、混在不*于耳的汽车呜呜声和自行车的叮当声之中了。迎面驶过来的自行车中,有一辆又快又轻佻;她不由得停住了脚步。 “这不是因为烦闷和无聊,还会是因为什么呢?”他说,等着自行车歪斜地从近前划过去。“但也许,你是饿了。昨天**你都吃得很少。要不要找一点东西吃呢?” “不,不,……不是饿。”她说,“我们走吧……” 他们继续往前走。开始,年青人似乎着意地打量着这座陌生的城市的街市,但不多久,他便显得疲倦起来。 “玉君,”他懒懒地、若有所思地说:“你觉得怎样呢?‘东京也无非是这样……’只要瞥上一眼就够了。依旧不过是一间一间接下去的房子,大大小小的铺面,窄窄的街道和拐角,加上竟*来往不歇的人们,不过是这样罢了。对了,再有,也无非还是贴下去、贴下去的大幅标语和大字报,战斗的铜管乐,一个版面、两个版面的社论,报告我们在一切方面的伟大胜利。……真是出奇的熙攘,而又异常的寂寞。都一样,都一样的……” 姑娘抬起头来,望着他,那明净的眼里似乎有一种无言的请求。 但他还是把话说下去:“那么,既然如此,我们凭什么要走到这陌生的街头来呢?为什么呢?真有什么意义吗?真有什么必然性吗?——玉君,你好像累了,要不要歇一会呢?” “不,不要紧……” 后来,他们走到一个小小的十字路口的时候,年青人坚决地停住了步子。 “不,玉君,你一定很不舒服。” 他聚拢双眉,用他的很炯锐的目光直视着她的眼睛。 她垂下眼帘,低下头,承认了: “……我觉得心里不好过。也许是坐了车吧……” 她的脸色有些苍白,说话时也微微地喘气。 他说:“我们歇一会。” 但没有什么地方可供他们歇下来。十字路口是很嘈杂的,满是攒动着的面孔和背影,形形色色的地摊。往人丛中现出来的缝隙一瞥,便看见奄奄一息了的生葱,沾了泥污的*蛋,标记很华丽的瓶装酒,劈开的腌肉,用稻*缚了爪子而显得那样孤苦的小公*,冒着热气的炸酱面条,小虾子和花生米,半新的料子上衣,油污的齿轮,弹子亮晶晶的轴承……,是一处违法的、虽被严厉地驱赶却像阴魂一样不散的市场。 他牵引着她,试着走到离他们不远的一道檐下。 一个穿棕色上衣的女人跟上来,在年青人的面前晃动着一包前门牌香烟。“要吧?”她说,那是在商店里见不到的一种牌子。 年青人摇摇头,谢*了。 “那么,”那女人凑近了说:“这个有没有呢?”她伸出另一只手,把拇指和食指轻轻地碰了一下。 年青人笑了,说:“可惜,这个也没有。” “有的是什么呢?”女人问。 年青人*开心地笑了:“真是对不起。你也把我看成资产者吗?可我真是一无所有。” “仲连,”姑娘拉了一下他的衣角,忧心地说:“我们还是走吧。” 他收住了笑,沉吟了一会,终于说:“看来,也只好是如此,早一点找到建民。” 他们又沿着那窄狭不平的人行道往前走了。 “张建民,朝阳西路……职工宿舍,三栋二单元,三楼七号,”他掏出一个小小的记事本来念道。“……这可是在哪儿呢?” ……倏地,一阵风从拐角那儿吹来,扬起一片风尘。他挽住她,背过身子。风把壁上的标语吹落了一张,那是一方褪了色的红纸,看得清是一个大大的、黑体的“斗”字,飘荡着,落在姑娘的脚边,又往前滑,在路面上飒飒作响…… 三楼七号房间。 这是一个狭小的单间,被一幅蓝底绛花的塑料幔子隔成大小不等的两半:一半放卧*,一半放桌椅和所有的杂物。 一个男人懒懒地倚在一张椅子上看报。一个二十六七岁的端庄的女子在收拾屋子。她打开窗页,屋里比较地亮起来。 “几点啦?”她问。 他随手丢开报纸,打呵欠:“看报上这些提法,厉害得很呢,上头又怕要有变故。——咦,这屋子像亮一些了?……十二点多了。” “说起来呢,这屋子早就该收拾一下了。” “当然啰,”他喃喃地说,“收拾一下……” “这家,像一个什么样子呢?”她继续擦窗子,并不看他,显得有抑止着的火气。“你说你那个多年不见的老同学要来,多久来呢?我忘了,他叫什么?” “谢仲连。” “他来干什么?” “我不知道。” “哼,……你就像只会说不知道。” “嘿,”他把身子坐得正了一些,“你这个人才怪。他信上没有说嘛……” “好,好,我不和你说。”她的声音提高了:“十二点多了,要做什么就做;老是坐着、坐着。” 他淡淡地说:“做什么呢?” 他是一个三十三四岁的男人,双肩宽阔,身板厚实,头发多而蓬松,黧色的脸上配着一副黑色宽边的眼镜。他就是张建民。 “嘿,”她叫道:“你倒来问我做什么。**去逛一逛,看能不能买到一点菜,行不行?别的人家,谁不是一大早就**?要不,晚饭吃些什么呢?都往自由市场上去买,哪来那样多的钱?这家,像一个什么样子呢?别人家……” 她认真地说着,看起来心中像有不少郁积。他抬起头,露出一点恼怒,但并没有爆发,随即变得茫然起来,一声不响,决心听凭妻子徐萍把话说下去。 这时,有人从打开的门那儿探进半截身子来:“呵,在打扫屋子?” 徐萍回过身来:“严大叔?请进来坐。” “好的,我就坐一会。” 进来的是同一层楼的邻居,老工人。他五十多岁,瘦瘦的,戴一顶黑呢帽,颧骨很高,架着一副老式的、圆圆的眼镜。 “严大叔没上班?”徐萍殷勤地问,显得贤淑温婉。“——啊,是星期天呀,你看我这人。” “是星期天。”严大叔同意地说,往徐萍挪过来的一张椅上坐好,接着说:“你们想想看,**一大早的,我就跟谁搞斗争来着?” 不等回答,他挺直腰板,扬起他细细的脖子来: “是的,我就要对她说:‘同志,’——我叫她同志——‘你别这样欺侮人。你这位女同志是干什么的?你是**工作人员,你卖蔬菜,这就是售货员嘛。这就该怎么说?这就是为——人——民——服——务——’她怎么说?她说:‘我是为人民服务,不是为你服务。’好得很。‘我,难道不属于人民?’我说。” 张建民:“……” “哼,查我的三代吧。查吧,看有一点问题没有?运动初期,还有后来清理阶级队伍,就算是厉害得很,我严老头又让谁抓住一点毛病?我做了一辈子工,,也只好是如此,早一点找到建民。” 他们又沿着那窄狭不平的人行道往前走了。 “张建民,朝阳西路……职工宿舍,三栋二单元,三楼七号,”他掏出一个小小的记事本来念道。“……这可是在哪儿呢?” ……倏地,一阵风从拐角那儿吹来,扬起一片风尘。他挽住她,背过身子。风把壁上的标语吹落了一张,那是一方褪了色的红纸,看得清是一个大大的、黑体的“斗”字,飘荡着,落在姑娘的脚边,又往前滑,在路面上飒飒作响…… 三楼七号房间。 这是一个狭小的单间,被一幅蓝底绛花的塑料幔子隔成大小不等的两半:一半放卧*,一半放桌椅和所有的杂物。 一个男人懒懒地倚在一张椅子上看报。一个二十六七岁的端庄的女子在收拾屋子。她打开窗页,屋里比较地亮起来。 “几点啦?”她问。 他随手丢开报纸,打呵欠:“看报上这些提法,厉害得很呢,上头又怕要有变故。——咦,这屋子像亮一些了?……十二点多了。” “说起来呢,这屋子早就该收拾一下了。” “当然啰,”他喃喃地说,“收拾一下……” “这家,像一个什么样子呢?”她继续擦窗子,并不看他,显得有抑止着的火气。“你说你那个多年不见的老同学要来,多久来呢?我忘了,他叫什么?” “谢仲连。” “他来干什么?” “我不知道。” “哼,……你就像只会说不知道。” “嘿,”他把身子坐得正了一些,“你这个人才怪。他信上没有说嘛……” “好,好,我不和你说。”她的声音提高了:“十二点多了,要做什么就做;老是坐着、坐着。” 他淡淡地说:“做什么呢?” 他是一个三十三四岁的男人,双肩宽阔,身板厚实,头发多而蓬松,黧色的脸上配着一副黑色宽边的眼镜。他就是张建民。 “嘿,”她叫道:“你倒来问我做什么。**去逛一逛,看能不能买到一点菜,行不行?别的人家,谁不是一大早就**?要不,晚饭吃些什么呢?都往自由市场上去买,哪来那样多的钱?这家,像一个什么样子呢?别人家……” 她认真地说着,看起来心中像有不郁积。他抬起头,露出一点恼怒,但并没有爆发,随即变得茫然起来,一声不响,决心听凭妻子徐萍把话说下去。 这时,有人从打开的门那儿探进半截身子来:“呵,在打扫屋子?” 徐萍回过身来:“严大叔?请进来坐。” “好的,我就坐一会。” 进来的是同一层楼的邻居,老工人。他五十多岁,瘦瘦的,戴一顶黑呢帽,颧骨很高,架着一副老式的、圆圆的眼镜。 “严大叔没上班?”徐萍殷勤地问,显得贤淑温婉。“——啊,是星期天呀,你看我这人。” “是星期天。”严大叔同意地说,往徐萍挪过来的一张椅上坐好,接着说:“你们想想看,**一大早的,我就跟谁搞斗争来着?” 不等回答,他挺直腰板,扬起他细细的脖子来: “是的,我就要对她说:‘同志,’——我叫她同志——‘你别这样欺侮人。你这位女同志是干什么的?你是**工作人员,你卖蔬菜,这就是售货员嘛。这就该怎么说?这就是为——人——民——服——务——’她怎么说?她说:‘我是为人民服务,不是为你服务。’好得很。‘我,难道不属于人民?’我说。” 张建民:“……” “哼,查我的三代吧。查吧,看有一点问题没有?运动初期,还有后来清理阶级队伍,就算是厉害得很,我严老头又让谁抓住一点毛病?我做了一辈子工,过去伪**时候是做工吃饭,现在也还是做工吃饭。” 徐萍:“说起来呢,也还该多有两张椅子……是啦,严大叔。” “是呀,”严大叔继续说:“我问她:‘可你干吗理也不理我?我是阶级敌人啦?’‘不是对你说:卖完了?’她说。好得很。我说:‘我先来,站了半天,你一直给别人称菜,就惟独不称给我。而芹菜,我看见的,在那桌子下面,还选好了,放着一大堆。’你们想想看,她怎么说?她把头一扭,说:‘一大堆’,有,怎么样?留来开后门的,就是这个意思。你们想想看,你们想想看。于是我说:‘这可不行。’‘不行?’她说,‘你去提意见好了。贴大字报,找领导,随便你。我见过的。谁不在开后门?别人开的后门还大得吓死你。我这一点点哟,你以为我在怕?’她就是这样说。是的,我就要对她说:‘同志,’——我叫她同志——‘你……’” 徐萍擦完了窗子,绞着揩布,走近张建民:“……街上要是有什么好买的东西,就买一点来准备着。” “准备?”建民不解地问:“准备什么?” 徐萍瞥他一眼:“你说呢?——莫非你空着两只手,能到别人家里去?” “唔、唔……”他醒悟过来。 “是嘛,”严大叔说:“我就是要对她说……喂,喂,老魏。” 一个矮胖的老头,正低着头从门前的走廊上走过。那是魏大伯,也是邻居。 “不进来坐坐?”严大叔喊道。 “不啦。” 但魏大伯被严大叔起身去拉了进来:“聊聊天嘛,怎么,好像有几天都没有见你了?” 徐萍:“魏大伯,没有上班?——啊,是星期天呀,你看我这人,才说过一次。” 建民也说:“魏大伯,你坐。” “老魏,你想想看,”严大叔把老魏压在椅子上坐好,说:“**一大早的,我就……” 老魏突然长叹了一口气:“又坏事啦。” “什么?”严大叔吃了一惊。 “有一关通不过。” “什么关通不过?” “叫食品仓库赵什么家的儿子,把名额占去啦。” “呵?” “还不说,他的一个远房的侄子,正负责这次招工的事……” “究竟是什么事哪?” 徐萍对建民说:“有什么好买呢?还是只有买酒吧,别的我们也买不到、买不起。我们不是还有几张工资券?一瓶酒要收几张工资券呢?” “我去问,去问……” “不够,就借几张,以后再还吧。” 严大叔提高了声音:“究竟是什么事,老魏,你可说话呀。” 魏大伯抬起头来,直愣愣地望着前面——望着桌上的那一只彩花玻璃杯:“我那儿子,你是知道的,下乡已经五年啦,知识青年嘛。同他一道去的,差不多都已经抽回来,工作了……” “呵,”严大叔恍然大悟,“是的……这就该……” 门外,一个男孩大声地叫着“呜——呜——”,推着一只装有小铁轮的自制木板车,奔跑过去。一只被车惊吓了的*扑打着翅子,逃进屋来。 徐萍挥着揩布把*吆喝出去,却在门那儿碰到像一阵风一样跑来的李志坚。他是青年工人,住在左面一栋楼里。 “对不起对不起,徐姐,”他一面道歉,一面径直走进屋里:“老张,打牌,三缺一,就差你啦。” “唔,唔……” 但小李突然想起了另外一件事。他从上衣袋里掏出一张图纸来,打开,递给建民:“你不是说要做两把折叠椅?这是才托人带来的新式样,——你比较比较;我上个月做的那几把,看来式样又嫌旧了。” 张建民接过图纸,并没有表示出热情,看了一回,说:“我看过去伪**时候是做工吃饭,现在也还是做工吃饭。” 徐萍:“说起来呢,也还该多有两张椅子……是啦,严大叔。” “是呀,”严大叔继续说:“我问她:‘可你干吗理也不理我?我是阶级敌人啦?’‘不是对你说:卖完了?’她说。好得很。我说:‘我先来,站了半天,你一直给别人称菜,就惟独不称给我。而芹菜,我看见的,在那桌子下面,还选好了,放着一大堆。’你们想想看,她怎么说?她把头一扭,说:‘一大堆’,有,怎么样?留来开后门的,就是这个意思。你们想想看,你们想想看。于是我说:‘这可不行。’‘不行?’她说,‘你去提意见好了。贴大字报,找领导,随便你。我见过的。谁不在开后门?别人开的后门还大得吓死你。我这一点点哟,你以为我在怕?’她就是这样说。是的,我就要对她说:‘同志,’——我叫她同志——‘你……’” 徐萍擦完了窗子,绞着揩布,走近张建民:“……街上要是有什么好买的东西,就买一点来准备着。” “准备?”建民不解地问:“准备什么?” 徐萍瞥他一眼:“你说呢?——莫非你空着两只手,能到别人家里去?” “唔、唔……”他醒悟过来。 “是嘛,”严大叔说:“我就是要对她说……喂,喂,老魏。” 一个矮胖的老头,正低着头从门前的走廊上走过。那是魏大伯,也是邻居。 “不进来坐坐?”严大叔喊道。 “不啦。” 但魏大伯被严大叔起身去拉了进来:“聊聊天嘛,怎么,好像有几天都没有见你了?” 徐萍:“魏大伯,没有上班?——啊,是星期天呀,你看我这人,才说过一次。” 建民也说:“魏大伯,你坐。” “老魏,你想想看,”严大叔把老魏压在椅子上坐好,说:“**一大早的,我就……” 老魏突然长叹了一口气:“又坏事啦。” “什么?”严大叔吃了一惊。 “有一关通不过。” “什么关通不过?” “叫食品仓库赵什么家的儿子,把名额占去啦。” “呵?” “还不说,他的一个远房的侄子,正负责这次招工的事……” “究竟是什么事哪?” 徐萍对建民说:“有什么好买呢?还是只有买酒吧,别的我们也买不到、买不起。我们不是还有几张工资券?一瓶酒要收几张工资券呢?” “我去问,去问……” “不够,就借几张,以后再还吧。” 严大叔提高了声音:“究竟是什么事,老魏,你可说话呀。” 魏大伯抬起头来,直愣愣地望着前面——望着桌上的那一只彩花玻璃杯:“我那儿子,你是知道的,下乡已经五年啦,知识青年嘛。同他一道去的,差不多都已经抽回来,工作了……” “呵,”严大叔恍然大悟,“是的……这就该……” 门外,一个男孩大声地叫着“呜——呜——”,推着一只装有小铁轮的自制木板车,奔跑过去。一只被车惊吓了的*扑打着翅子,逃进屋来。 徐萍挥着揩布把*吆喝出去,却在门那儿碰到像一阵风一样跑来的李志坚。他是青年工人,住在左面一栋楼里。 “对不起对不起,徐姐,”他一面道歉,一面径直走进屋里:“老张,打牌,三缺一,就差你啦。” “唔,唔……” 但小李突然想起了另外一件事。他从上衣袋里掏出一张图纸来,打开,递给建民:“你不是说要做两把折叠椅?这是才托人带来的新式样,——你比较比较;我上个月做的那几把,看来式样又嫌旧了。” 张建民接过图纸,并没有表示出热情,看了一回,说:“我看……过一阵再说吧。”略一停又才说,“已经吹出了风,用厂里的材料做私活的太多了,要整治一下呢……” “那不要紧。”小李在窗台上坐下来。“要整治,那人就多得很。要缴出来,就从头头们先缴起,那我也不在乎。不然,怕也就不那么容易。” 建民迟疑了一会,说:“不过,小李,你也要知道,有的时候,别人吃了一袋盐也没有咸着,你只吃了一两呢,却咸死了。难说啊,还是注意一点的好。” 小李一摇手,跳落到地上来:“你们知识分子嘛,现在就是胆小怕事。” “我?”建民慢慢地摇头,“算什么知识分子啊……” “哎,”魏大伯也叹气说,“这一次,又落空啦。” 小李扭过头问:“什么落空?” 魏大伯没有回答,大家也没有说话。 “呜——呜——”小男孩的车又往回开过去了,*又咯咯地叫个不停。 这时,一个陌生人出现在门限那儿。 “请问,”来人在门外边彬彬有礼地说。“这儿是七号房间吗?” “对啦,”严大叔答道。“你这位同志,——找谁?” 张建民先是一愣,跟着眼光在镜片后面一闪,站起来:“仲连,是你吗?” 仲连微笑着:“还会是谁呢?建民。” “叫人初看可认不出来啦。”建民端详了一会,兴奋起来:“不过,没有变,还是没有变,只是瘦了一点。” 谢仲连迅速地向屋里一瞥,沉静地说:“是吗?‘可惜流年,忧愁风雨,树犹如此’嘛。” “哎——”建民摇了一回头,“坐,这边坐。这是我的爱人:徐萍。” 谢仲连伸出手:“你好。” 徐萍:“路上辛苦了。” “这是邻居,”建民继续介绍:“严大叔、魏大伯、小李。” 谢仲连向大家一一问了好,然后接过徐萍送来的茶,坐下来。 “同志,”严大叔试着问:“你——” “我叫谢仲连。” “哦,谢同志。——谢同志从哪儿来?” “省城。” “才到?” “是的。” “哦,是这样。——乘早班车?” “对了。” 严大叔不住点头,然后问:“上边的情况,*近怎么样?” “不知道,要问的是——”谢仲连微微皱了眉头,“哪方面的情况?” “这……一般、一般情况嘛。” “怎么说好呢?”仲连说道:“对了,形势一派大好。无产阶级文化大革命取得了伟大胜利,粉碎了以***和**为首的两个资产阶级司令部,批林批孔运动正蓬勃开展,工业战线上大庆红旗迎风飘,农业战线上大寨红花遍地开,***革命和***建设正一*千里,欣欣向荣,*新月异。” “是这样、是这样。”严大叔连连点头,“供应方面——” 谢仲连笑了:“老人家,物价稳定,市场繁荣。” “秩序好一些了吧?” “革命秩序,从来都是好的。” “是这样、是这样。”严大叔又点头。“前一段,听说各派之间还在斗,抢劫杀人也不少。——听说没有,前两天有一个局长**了?钢铁厂已有一年多没有上班,连机器也卖了来开工资,是不是真的?” “老人家,我们要警惕谣言。” “看来不是谣言,内部的人都这样说啊。” “小道消息也同样不能听啊。即使有一点什么,那也是个别的、局部的、暂时的,而且,是一小撮阶级敌人在兴风作浪嘛。” “那当然、那当然。啊,对了,服务部门的营业态度如何?” “这个吗,”仲连又微笑起来,“为革命而站柜台,是面带笑容,热情周到,百问不烦,百拿不厌……” “知识青年呢?”魏大伯插进来大声地问……过一阵再说吧。”略一停又才说,“已经吹出了风,用厂里的材料做私活的太多了,要整治一下呢……” “那不要紧。”小李在窗台上坐下来。“要整治,那人就多得很。要缴出来,就从头头们先缴起,那我也不在乎。不然,怕也就不那么容易。” 建民迟疑了一会,说:“不过,小李,你也要知道,有的时候,别人吃了一袋盐也没有咸着,你只吃了一两呢,却咸死了。难说啊,还是注意一点的好。” 小李一摇手,跳落到地上来:“你们知识分子嘛,现在就是胆小怕事。” “我?”建民慢慢地摇头,“算什么知识分子啊……” “哎,”魏大伯也叹气说,“这一次,又落空啦。” 小李扭过头问:“什么落空?” 魏大伯没有回答,大家也没有说话。 “呜——呜——”小男孩的车又往回开过去了,*又咯咯地叫个不停。 这时,一个陌生人出现在门限那儿。 “请问,”来人在门外边彬彬有礼地说。“这儿是七号房间吗?” “对啦,”严大叔答道。“你这位同志,——找谁?” 张建民先是一愣,跟着眼光在镜片后面一闪,站起来:“仲连,是你吗?” 仲连微笑着:“还会是谁呢?建民。” “叫人初看可认不出来啦。”建民端详了一会,兴奋起来:“不过,没有变,还是没有变,只是瘦了一点。” 谢仲连迅速地向屋里一瞥,沉静地说:“是吗?‘可惜流年,忧愁风雨,树犹如此’嘛。” “哎——”建民摇了一回头,“坐,这边坐。这是我的爱人:徐萍。” 谢仲连伸出手:“你好。” 徐萍:“路上辛苦了。” “这是邻居,”建民继续介绍:“严大叔、魏大伯、小李。” 谢仲连向大家一一问了好,然后接过徐萍送来的茶,坐下来。 “同志,”严大叔试着问:“你——” “我叫谢仲连。” “哦,谢同志。——谢同志从哪儿来?” “省城。” “才到?” “是的。” “哦,是这样。——乘早班车?” “对了。” 严大叔不住点头,然后问:“上边的情况,*近怎么样?” “不知道,要问的是——”谢仲连微微皱了眉头,“哪方面的情况?” “这……一般、一般情况嘛。” “怎么说好呢?”仲连说道:“对了,形势一派大好。无产阶级文化大革命取得了伟大胜利,粉碎了以***和**为首的两个资产阶级司令部,批林批孔运动正蓬勃开展,工业战线上大庆红旗迎风飘,农业战线上大寨红花遍地开,***革命和***建设正一*千里,欣欣向荣,*新月异。” “是这样、是这样。”严大叔连连点头,“供应方面——” 谢仲连笑了:“老人家,物价稳定,市场繁荣。” “秩序好一些了吧?” “革命秩序,从来都是好的。” “是这样、是这样。”严大叔又点头。“前一段,听说各派之间还在斗,抢劫杀人也不少。——听说没有,前两天有一个局长**了?钢厂已有一年多没有上班,连机器也卖了来开工资,是不是真的?” “老人家,我们要警惕谣言。” “看来不是谣言,内部的人都这样说啊。” “小道消息也同样不能听啊。即使有一点什么,那也是个别的、局部的、暂时的,而且,是一小撮阶级敌人在兴风作浪嘛。” “那当然、那当然。啊,对了,服务部门的营业态度如何?” “这个吗,”仲连又微笑起来,“为革命而站柜台,是面带笑容,热情周到,百问不烦,百拿不厌……” “知识青年呢?”魏大伯插进来大声地问,并用眼睛盯着年青人。“有没有知识青年的消息?” “有呀。”谢仲连换了一下坐的姿势:“知识青年们上山下乡,奔赴农业**线安家落户,建设***新农村。滚一身泥巴,炼一颗红心,为革命——当然,包括世界革命,作出了巨大的贡献。” “噢,我是问,回来的多不多。”魏大伯解释说。 “为什么要回来?啊,跑回来的吗?当然,事物总是一分为二的,这大家都知道。但如果有,也是极个别。而且嘛,同样是*阶级敌人挑动。” “噢,我是说抽回来、抽回来参加工作的。”魏大伯进一步解释。 “呵,抽回来,——***革命和***建设事业需要嘛。” 李志坚,小李,这时突然哈哈大笑起来,深意地对谢仲连做了一个鬼脸,说道:“老张,我走了。”一溜烟出去了。 “怎么个抽法?”魏大伯依旧专心地问。 “**呀,选拔呀。” “哎,”老魏把手用力往腿上一拍:“坏事了,坏就坏在这儿。”跟着就叹了一口气,垂下了头。“推哪个?拔哪个?嗯?你都说说看……” 就在魏大伯说话的时候,谢仲连悄悄地对身旁的张建民说:“建民,想个办法吧,玉君还在下面。” “玉——君?林玉君?” “是她。她病了。” 张建民站起身来:“魏大伯,严大叔,对不起,我们要下楼去一会。” “那——,我们走了。”严大叔慢慢地起身说道:“谢同志,回头再见。” “我也走。”魏大伯像下定了什么决心。 大家都站起身来。 可是,门又让一位新来的人挡住了。 “呵,建民,这样多的客人?”一个戴着深度眼镜的、四十岁上下的男人站在门那儿。 建民:“老陈,有事?” “听说,有一个秘方……” 建民愕然了:“什么秘方?” “据说,是关于*血疗法的……可以治百病,”老陈扶一扶眼镜,“是用打字机打的,市医院散发出来的,办公室有一份,说让你拿来了。” “呵,是的是的。”建民忙不迭地说:“我顺手接过来看了一看,明早一定给你找出来。” 一阵杂乱的脚步,大家都往门外走去。 这时,一个女人拖长声音喊叫着: “咯——咯——谁看见我家的*啦?咯——咯——……” 半小时以后,谢仲连在屋里**的那张圈椅上,舒展地坐着了。 “建民,”他仿佛透过一口气来,“在你这儿,真是下车伊始,就得接*这样的盘问?” 建民是在屋里踱着的。他停下来,无可奈何地摇了摇头说:“邻居嘛,……严大叔,人是一个好人,……不就是这样?” “他问的那些事情啊,真叫人没法回答。”这样说着的时候,仲连禁不住笑起来。“……不过,当然啰,答案也是现成的。现成得不能*现成了。不是圈定了的吗?” “哎,仲连,你说话还是这样刻薄。……是啦,许多的*子过去啦。你不想——倒也罢了。说来也奇怪,这些年过得像特别快:你还记着是六八年、六九年,可其实呢,早已是七四年、七五年了。” 建民一边说,一边不住地伸手去搔自己的头发。 “真想不到,”他继续说,“真想不到我们会在这儿——并这样相见。” 仲连仍嘲讽地微笑着:“上帝叫我们这样。托尔斯泰不是写过一个故事,——他认为是他*得意的两件艺术品之一,——叫‘上帝知道得*清楚,只是暂时不说出来’?” 徐萍从幔子后面走出来:“她睡着了。” “玉君是疲乏了,”建民说,“不要紧的。” “但愿是如此吧。”仲连往椅背上靠下去,并用眼睛盯着年青人。“有没有知识青年的消息?” “有呀。”谢仲连换了一下坐的姿势:“知识青年们上山下乡,奔赴农业**线安家落户,建设***新农村。滚一身泥巴,炼一颗红心,为革命——当然,包括世界革命,作出了巨大的贡献。” “噢,我是问,回来的多不多。”魏大伯解释说。 “为什么要回来?啊,跑回来的吗?当然,事物总是一分为二的,这大家都知道。但如果有,也是极个别。而且嘛,同样是*阶级敌人挑动。” “噢,我是说抽回来、抽回来参加工作的。”魏大伯进一步解释。 “呵,抽回来,——***革命和***建设事业需要嘛。” 李志坚,小李,这时突然哈哈大笑起来,深意地对谢仲连做了一个鬼脸,说道:“老张,我走了。”一溜烟出去了。 “怎么个抽法?”魏大伯依旧专心地问。 “**呀,选拔呀。” “哎,”老魏把手用力往腿上一拍:“坏事了,坏就坏在这儿。”跟着就叹了一口气,垂下了头。“推哪个?拔哪个?嗯?你都说说看……” 就在魏大伯说话的时候,谢仲连悄悄地对身旁的张建民说:“建民,想个办法吧,玉君还在下面。” “玉——君?林玉君?” “是她。她病了。” 张建民站起身来:“魏大伯,严大叔,对不起,我们要下楼去一会。” “那——,我们走了。”严大叔慢慢地起身说道:“谢同志,回头再见。” “我也走。”魏大伯像下定了什么决心。 大家都站起身来。 可是,门又让一位新来的人挡住了。 “呵,建民,这样多的客人?”一个戴着深度眼镜的、四十岁上下的男人站在门那儿。 建民:“老陈,有事?” “听说,有一个秘方……” 建民愕然了:“什么秘方?” “据说,是关于*血疗法的……可以治百病,”老陈扶一扶眼镜,“是用打字机打的,市医院散发出来的,办公室有一份,说让你拿来了。” “呵,是的是的。”建民忙不迭地说:“我顺手接过来看了一看,明早一定给你找出来。” 一阵杂乱的脚步,大家都往门外走去。 这时,一个女人拖长声音喊叫着: “咯——咯——谁看见我家的*啦?咯——咯——……” 半小时以后,谢仲连在屋里**的那张圈椅上,舒展地坐着了。 “建民,”他仿佛透过一口气来,“在你这儿,真是下车伊始,就得接*这样的盘问?” 建民是在屋里踱着的。他停下来,无可奈何地摇了摇头说:“邻居嘛,……严大叔,人是一个好人,……不就是这样?” “他问的那些事情啊,真叫人没法回答。”这样说着的时候,仲连禁不住笑起来。“……不过,当然啰,答案也是现成的。现成得不能*现成了。不是圈定了的吗?” “哎,仲连,你说话还是这样刻薄。……是啦,许多的*子过去啦。你不想——倒也罢了。说来也奇怪,这些年过得像特别快:你还记着是六八年、六九年,可其实呢,早已是七四年、七五年了。” 建民一边说,一边不住地伸手去搔自己的头发。 “真想不到,”他继续说,“真想不到我们会在这儿——并这样相见。” 仲连仍嘲讽地微笑着:“上帝叫我们这样。托尔斯泰不是写过一个故事,——他认为是他*得意的两件艺术品之一,——叫‘上帝知道得*清楚,只是暂时不说出来’?” 徐萍从幔子后面走出来:“她睡着了。” “玉君是疲乏了,”建民说,“不要紧的。” “但愿是如此吧。”仲连往椅背上靠下去,“疲乏吗?当然啰……” 市机械修配厂生产计划科的职员张建民不是本地人,和谢仲连一样,是在省城出生并长大的。他俩是高中三年的同学;以后,张建民进入大学的语言文学系学习,谢仲连则是进了艺术专科学校,相隔甚近,过从甚密。后来仲连留在省城,在一所中学里上音乐课;一九六五年建民从学校毕业,却分配到这儿来,进了工厂。分配到工厂工作,这在建民是有些意外的;开始很有些纳闷,但后来也就相安了。他和好些人一样,上文学系不是因为有这方面的抱负,在当时也不是因为对文学有深切的理解和向往,只不过是作了一点简单的比较和考虑,便报考了文科。也许,这会在后来得到发展;但到了后来,他好歹有了一份工作,客观上既不容选择,主观上也缺少执著,终于无可无不可了。他们分手以后,开始他也和仲连通信的,而且头几封信还不乏热情和感触,谈到陌生的环境,谈到难忘的友情,带着一点伤怀,也带着不少兴奋。可是渐渐地,不知怎样一来,信写得少了,觉得没有什么好说的,懒懒地总是提不起笔来,*后就久久地不写了。这不是说他们彼此有了隔膜,也不是对朋友觉得厌倦,不,不是的,而是……反正没有再写信了。在这些年来的动荡之中,他曾几次回到过省城的家里去,说起来是可以去看一看往*的朋友的,但不知为什么,念头是来到心头了,但终于又没有去寻觅。也许,在那些静夜里或风雨夕,他也曾想起往*的友人,嗯,是的,说不定心肠还会炽热起来;但这些回忆随即就被现时的光线和色彩分散了,淹没在随后而来的、眼目下的*常生活之中:黎明即起,再看见眼前的人,再思虑眼前的事,陷在自己领到的一份*子里了。这一份*子的圈子是狭小的,也东零西碎到不值一提;但它却又是实在的、铁石一样的,和绵绵的情思**不相干。就这样,他和仲连之间是风尘荏苒音书*,算得上阔别了。 乍一相见,建民似乎有些激动;这发乎于心的激动,他很久以来不曾有过了。但说起来也难以叫人相信,这情形,还不能够持续到半个小时以上。他马上就觉得找不到什么话好说了。他有些默然。他觉察到了这一点,感到似乎不好,想打起精神来说一点什么。但是,要伪装出热情来是需要才华和力量的,他不行,或者说他已经不行了。 “你,还在学校里吧?”他这样问,显得有些局促。 “嗯,还在。”仲连回答说:“唱诗。” 仲连说着的时候,目光是深意地注视建民的,仿佛要在老同学的身上看出一些什么——当然,改变来。他并不掩饰这一点,他已经看出,一别九年,不,十个年头了,恍然如一梦,建民是改变许多了。过去的那一个建民是愉快的——容易愉快的,很随和,爱开一点一般的玩笑,在友谊上不缺乏热情,积极参加争执却不固执己见。现在呢,却阴沉多了。建民也感到了仲连的这种目光,所以他局促。但是,人不是会改变的吗?他默认了,因为并不是他一个人才如此。仲连是变得少一些,但他从来都承认仲连比自己有才能。 “玉君呢?”建民又问。 “她一直没有工作。” 建民抬起了头:“唔?” “当然,这不是说她实际上没有劳动,不然人依何为生呢?*不是说她不愿参加工作,没有工作的能力,或者要恣意挑选一份合适的。”仲连又露出了他那种嘲讽的微笑:“对了,不是说‘绕树三匝,何枝可依?’其实是无枝可依。” “哦,“疲乏吗?当然啰……” 市机械修配厂生产计划科的职员张建民不是本地人,和谢仲连一样,是在省城出生并长大的。他俩是高中三年的同学;以后,张建民进入大学的语言文学系学习,谢仲连则是进了艺术专科学校,相隔甚近,过从甚密。后来仲连留在省城,在一所中学里上音乐课;一九六五年建民从学校毕业,却分配到这儿来,进了工厂。分配到工厂工作,这在建民是有些意外的;开始很有些纳闷,但后来也就相安了。他和好些人一样,上文学系不是因为有这方面的抱负,在当时也不是因为对文学有深切的理解和向往,只不过是作了一点简单的比较和考虑,便报考了文科。也许,这会在后来得到发展;但到了后来,他好歹有了一份工作,客观上既不容选择,主观上也缺少执著,终于无可无不可了。他们分手以后,开始他也和仲连通信的,而且头几封信还不乏热情和感触,谈到陌生的环境,谈到难忘的友情,带着一点伤怀,也带着不少兴奋。可是渐渐地,不知怎样一来,信写得少了,觉得没有什么好说的,懒懒地总是提不起笔来,*后就久久地不写了。这不是说他们彼此有了隔膜,也不是对朋友觉得厌倦,不,不是的,而是……反正没有再写信了。在这些年来的动荡之中,他曾几次回到过省城的家里去,说起来是可以去看一看往*的朋友的,但不知为什么,念头是来到心头了,但终于又没有去寻觅。也许,在那些静夜里或风雨夕,他也曾想起往*的友人,嗯,是的,说不定心肠还会炽热起来;但这些回忆随即就被现时的光线和色彩分散了,淹没在随后而来的、眼目下的*常生活之中:黎明即起,再看见眼前的人,再思虑眼前的事,陷在自己领到的一份*子里了。这一份*子的圈子是狭小的,也东零西碎到不值一提;但它却又是实在的、铁石一样的,和绵绵的情思**不相干。就这样,他和仲连之间是风尘荏苒音书*,算得上阔别了。 乍一相见,建民似乎有些激动;这发乎于心的激动,他很久以来不曾有过了。但说起来也难以叫人相信,这情形,还不能够持续到半个小时以上。他马上就觉得找不到什么话好说了。他有些默然。他觉察到了这一点,感到似乎不好,想打起精神来说一点什么。但是,要伪装出热情来是需要才华和力量的,他不行,或者说他已经不行了。 “你,还在学校里吧?”他这样问,显得有些局促。 “嗯,还在。”仲连回答说:“唱诗。” 仲连说着的时候,目光是深意地注视建民的,仿佛要在老同学的身上看出一些什么——当然,改变来。他并不掩饰这一点,他已经看出,一别九年,不,十个年头了,恍然如一梦,建民是改变许多了。过去的那一个建民是愉快的——容易愉快的,很随和,爱开一点一般的玩笑,在友谊上不缺乏热情,积极参加争执却不固执己见。现在呢,却阴沉多了。建民也感到了仲连的这种目光,所以他局促。但是,人不是会改变的吗?他默认了,因为并不是他一个人才如此。仲连是变得少一些,但他从来都承认仲连比自己有才能。 “玉君呢?”建民又问。 “她一直没有工作。” 建民抬起了头:“唔?” “当然,这不是说她实际上没有劳动,不然人依何为生呢?*不是说她不愿参加工作,没有工作的能力,或者要恣意挑选一份合适的。”仲连又露出了他那种嘲讽的微笑:“对了,不是说‘绕树三匝,何枝可依?’其实是无枝可依。” “哦,”建民点头。“这——我清楚。我们徐萍也没有工作……” 徐萍站起身来向窗口走去,把窗帘理了一次。 仲连皱皱眉,闭了口。 “你们这次……”建民抬起话头。 仲连剀切地说:“我送玉君来。” “到这儿?” “到哪儿我们不知道。” “唔?”建民不解了。 仲连冷冷地说:“下乡来呀,——***新农村。这是步入天堂。” “知识青年?” “不,还青年?”仲连说,“是‘闲散劳力’呀,不能‘在城里吃闲饭’,——真不知道有什么人曾经在什么地方拿过什么样的闲饭给她吃。……本来,前几年,我们已经躲过了‘遣送下放’风的,也以为无事了;可是从今年起,吴主任催得可紧啦。” “什么吴主任?” “街道居民委员会主任。性别,女;现年,四十八岁;主要社会关系,丈夫是市房管局革委会成员。就是说,她是他的老婆,但不是‘臭老婆,’而是香老婆,——这香和臭,不是彼此以对方的存在为自己存在的前提?” “她为什么偏偏要撵走玉君?”,”建民点头。“这——我清楚。我们徐萍也没有工作……” 徐萍站起身来向窗口走去,把窗帘理了一次。 仲连皱皱眉,闭了口。 “你们这次……”建民抬起话头。 仲连剀切地说:“我送玉君来。” “到这儿?” “到哪儿我们不知道。” “唔?”建民不解了。 仲连冷冷地说:“下乡来呀,——***新农村。这是步入天堂。” “知识青年?” “不,还青年?”仲连说,“是‘闲散劳力’呀,不能‘在城里吃闲饭’,——真不知道有什么人曾经在什么地方拿过什么样的闲饭给她吃。……本来,前几年,我们已经躲过了‘遣送下放’风的,也以为无事了;可是从今年起,吴主任催得可紧啦。” “什么吴主任?” “街道居民委员会主任。性别,女;现年,四十八岁;主要社会关系,丈夫是市房管局革委会成员。就是说,她是他的老婆,但不是‘臭老婆,’而是香老婆,——这香和臭,不是彼此以对方的存在为自己存在的前提?” “她为什么偏偏要撵走玉君?” 何士光是新时期中国文学的重要作家,是贵州文学的一面旗帜,其创造的获奖记录贵州现在还没有任何一个作家能**,但是何士光先生的著作出版比较混乱,极不成系统,我社出版何士光文集,既是对何士光先生创作的一次整理,*是对其广大读者的一次回应。