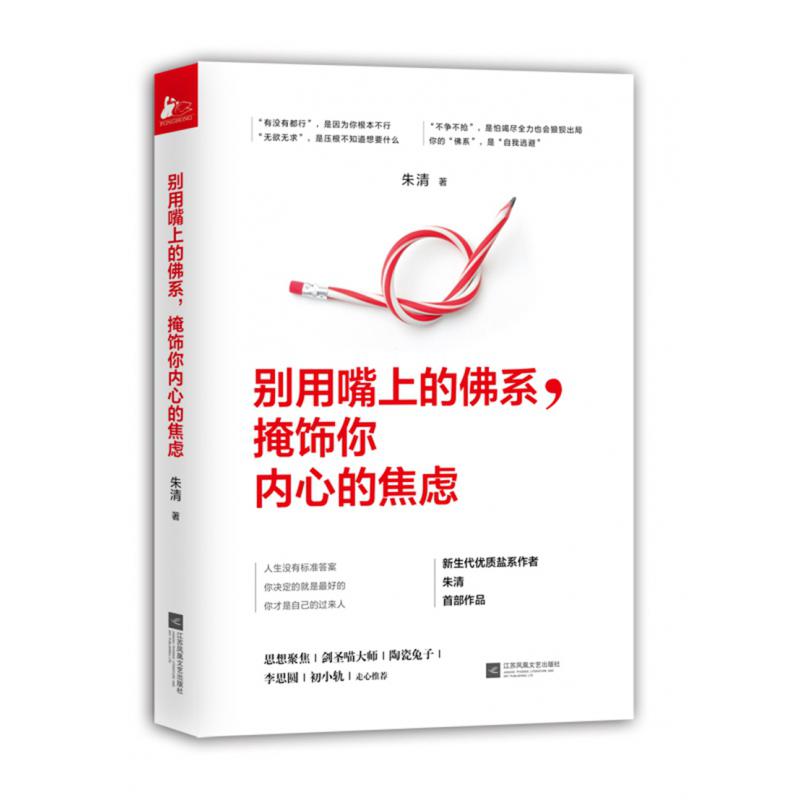

出版社: 江苏文艺

原售价: 39.80

折扣价: 22.70

折扣购买: 别用嘴上的佛系掩饰你内心的焦虑

ISBN: 9787559423795

朱清,笔名小灯泡儿,少女脸汉子心20+萌妹。简书推荐作者、自由撰稿人、面包旅行大V。 享受行摄在别处,沉迷吃喝难自拔。写作至今,已产出40余篇10w+爆文,成为人民日报、十点读书、有书、读者、思想聚焦、中国青年报等多个大号的常驻作者。 曾经的热文《你努力的样子,看上去真焦虑》《当个普通人很丢脸吗》,收获全网阅读600W+,被500+平台转载。 微信公众号:大樱桃与小灯泡(iamcherry2016)。步停于此,不停于此。与你分享更有意思有意义的暖萌生活。

二十岁之后,你就是自己的“过来人” -1- 夭夭是我的高中学姐。 认识七八年,她一直在折腾,流浪、开店,在摩洛哥中过暑,在大堡礁晕过船,在巴西贫民区拍过纪录片…… 朋友圈里,她不笑时很高冷,疯癫起来就破功。隔三岔五一副好累好累我不行了的样子,过一阵又不知哪儿来的元气,不眠不休。 这几年,身边的那堆小伙们,纷纷恋爱结婚生娃当妈。她却好像不会老,背包就是全部家当。 打电话唠嗑,那头的她嘻嘻哈哈,说在老城区的巷弄里打理出一家店,和周围煎饼摊子、老五金店、熟食铺子什么的打成一片,每天吃喝都不愁。 “这就像是加减题,我没法样样兼顾,不如做减法,留下最重要的部分。其他的绝不凑合。” 那会儿我是她的迷妹,并不解其中深意,只是眼冒星星地以为,她不把自己往流水线模子上套,不打鸡血也不灌鸡汤的样子,真的很美啊。 直到后来,我和身边人因为现实分隔两地,车站里眼泪撒了一地;去往陌生国度没钱又水土不服,恨不得一口莲子汤下肚。忽地想起来她说过的那些话。 也是慢慢地,才清楚,选择这东西,没有对错,只有不同。 孜孜以求之物,有人俯身便拾,有人力争可得,有人无解亦无缘。既然笑和哭都由己造,拥有时珍惜,胜过追逐不得之苦。 就算失去,也是际会。 -2- 之所以提到这些,是最近遇到了不少这样的询问: “你能告诉我,以后我适合做什么吗?考研还是去工作?” “男朋友很爱我,但他家里条件不好,我们要在一起吗?” “听说写爆款文很赚钱,以我现在的水平,你看能月入多少?” …… 公众号后台,时常会收到小伙伴的私信,问我该怎样从一段虐恋中走出来,如何做一次心仪的选择。我很少立即回复,而会隔一阵子,再询问。 一是觉得人越是迷茫时刻,越容易听信外人的指点,我没法贸然为人下判断;二是彼此生活圈不重合,虽能感同,却无法身受,如果不顾实际地说这说那,其实是种不负责。 有时,我也会追问:“你自己想到或做到哪一步了呢?” 往往在这时候,对方会陷入长久的沉默,或是匆忙转移话题,反问我:“如果出错了怎么办?” 但说实在的,这种迫切却盲从的心理,容易被人利用。 就如朋友圈里时不时刷屏的:《那些月薪50万的姑娘过着什么生活》《我买了房,但我仍一无所有》《他爱不爱你,就看这三点》……某些所谓的“人生建议”,不过是逻辑学和心理学的字面游戏。无外乎把“过来人”那点儿微弱的见识奉为圭臬。 若是看多了,听信了,难免被无底线的忽悠和无意义的煽情牵着鼻子走。到最后,会发现,所有的是非对错,不过是一场接一场的“幸存者偏差”。 虚伪就像糯米纸,裹在足够甜腻的糖果上,掩藏着酸到硌牙的怯懦——你只想不做,光顾着陷于纠结情绪,从未深思过其解决方法。 如此一来,心事弯弯绕,没把别人绕进去,先把自己绕晕了。 -3- “我们并不是过了18岁就能算真正意义上的成人了。”很多次,我尝试着回过头检视自己,发现所谓“折腾”的日子,都是在后知后觉中蝉蜕的。 从前背包自助,确定某一国或某几国为目标,恨不得把所有抵达方式、门票价格、吃喝玩逛之类的攻略收藏下来,唯恐行程不如所愿,留下缺憾。 可渐渐地,当我独自长途漫旅,目的地却变得不再重要了。 世界那么二十岁之后,你就是自己的“过来人” -1- 夭夭是我的高中学姐。 认识七八年,她一直在折腾,流浪、开店,在摩洛哥中过暑,在大堡礁晕过船,在巴西贫民区拍过纪录片…… 朋友圈里,她不笑时很高冷,疯癫起来就破功。隔三岔五一副好累好累我不行了的样子,过一阵又不知哪儿来的元气,不眠不休。 这几年,身边的那堆小伙们,纷纷恋爱结婚生娃当妈。她却好像不会老,背包就是全部家当。 打电话唠嗑,那头的她嘻嘻哈哈,说在老城区的巷弄里打理出一家店,和周围煎饼摊子、老五金店、熟食铺子什么的打成一片,每天吃喝都不愁。 “这就像是加减题,我没法样样兼顾,不如做减法,留下最重要的部分。其他的绝不凑合。” 那会儿我是她的迷妹,并不解其中深意,只是眼冒星星地以为,她不把自己往流水线模子上套,不打鸡血也不灌鸡汤的样子,真的很美啊。 直到后来,我和身边人因为现实分隔两地,车站里眼泪撒了一地;去往陌生国度没钱又水土不服,恨不得一口莲子汤下肚。忽地想起来她说过的那些话。 也是慢慢地,才清楚,选择这东西,没有对错,只有不同。 孜孜以求之物,有人俯身便拾,有人力争可得,有人无解亦无缘。既然笑和哭都由己造,拥有时珍惜,胜过追逐不得之苦。 就算失去,也是际会。 -2- 之所以提到这些,是最近遇到了不少这样的询问: “你能告诉我,以后我适合做什么吗?考研还是去工作?” “男朋友很爱我,但他家里条件不好,我们要在一起吗?” “听说写爆款文很赚钱,以我现在的水平,你看能月入多少?” …… 公众号后台,时常会收到小伙伴的私信,问我该怎样从一段虐恋中走出来,如何做一次心仪的选择。我很少立即回复,而会隔一阵子,再询问。 一是觉得人越是迷茫时刻,越容易听信外人的指点,我没法贸然为人下判断;二是彼此生活圈不重合,虽能感同,却无法身受,如果不顾实际地说这说那,其实是种不负责。 有时,我也会追问:“你自己想到或做到哪一步了呢?” 往往在这时候,对方会陷入长久的沉默,或是匆忙转移话题,反问我:“如果出错了怎么办?” 但说实在的,这种迫切却盲从的心理,容易被人利用。 就如朋友圈里时不时刷屏的:《那些月薪50万的姑娘过着什么生活》《我买了房,但我仍一无所有》《他爱不爱你,就看这三点》……某些所谓的“人生建议”,不过是逻辑学和心理学的字面游戏。无外乎把“过来人”那点儿微弱的见识奉为圭臬。 若是看多了,听信了,难免被无底线的忽悠和无意义的煽情牵着鼻子走。到最后,会发现,所有的是非对错,不过是一场接一场的“幸存者偏差”。 虚伪就像糯米纸,裹在足够甜腻的糖果上,掩藏着酸到硌牙的怯懦——你只想不做,光顾着陷于纠结情绪,从未深思过其解决方法。 如此一来,心事弯弯绕,没把别人绕进去,先把自己绕晕了。 -3- “我们并不是过了18岁就能算真正意义上的成人了。”很多次,我尝试着回过头检视自己,发现所谓“折腾”的日子,都是在后知后觉中蝉蜕的。 从前背包自助,确定某一国或某几国为目标,恨不得把所有抵达方式、门票价格、吃喝玩逛之类的攻略收藏下来,唯恐行程不如所愿,留下缺憾。 可渐渐地,当我独自长途漫旅,目的地却变得不再重要了。 世界那么大,拜访了某一些去处,必然会错失另外一些。既然疏漏在所难免,不如尽量享受眼前美好。 我甚至以为,每个人的生命里,都需要这样的“事与愿违”。 那些心焦,那些痴念,也许是北上广打工的青年下了班,街巷口的一碗瘦肉粥;也许是蜗居的旧宿舍里,墙上那张明星海报;也许是荒山深林迷路处,和老和尚的半夜闲聊…… 就像在玩沙盘游戏,你有参考答案,却没标准答案。什么样的选择,决定了有什么样的体验。 事实上,你不必跟着扎入拥堵的操场,被鸣枪逼迫向前跑;不必刚毕业就急着赶往最紧俏的行业;更不必二十出头就因被催去相亲。 只有你自己,处在真实的生活和社交圈里,才能明白到底值或不值,要还是不要。 二十岁之后,你就是自己的过来人。 多尝试、多体验、多试错,才是“解锁成熟期”的唯一密钥。就算独自旅行很辛苦,生病没人陪很心酸,遇上渣男很倒霉,那也是不可多得的机缘。 生活,要亲口尝一尝什么叫“丰沛”。 你努力的样子,看上去可真焦虑 你像得病了。 明明硬盘里塞满了干货技巧必背帖,大脑里却依然空空如也;明明自拍修图老半天,超高评论量却拯救不了现实苦瓜脸;明明一天只吃两顿夜里狂跑三圈,前凸后翘还是渺茫又无期。 可气的是,身旁那些家伙,要么人美条顺气质佳,要么双商把人虐成渣。你开始暗骂:做人真没劲,努力有屁用。否则,我怎会平庸至此。 焦灼、不甘、嫉恨、泄气……却只能刷微博聊八卦逛淘宝,心力交瘁暴食再昏睡。直到清醒时问自己:“我为什么又浪费时间啊?” 这样的你,可真焦虑。 -1-身心掏空型焦虑 最近有个刷屏热词——“空心病”。 虽是杜撰之语,它却折射出大学生们的群体浮躁——孤独、情绪差、兴趣匮乏、感觉学习和生活没什么意义,无法建立深层亲密关系。 像身处于一个四分五裂的小岛,“不知自己该想什么,该做什么”。如此一来,日日浮沉,身心掏空。 电影《黑天鹅》里的女主角Nina,是个典型的焦虑患者。 她从小忍受母亲的“绝对控制”。受原生家庭影响,长大后,Nina成了一个追求极致的舞蹈家,“姿势精准无瑕,却一直没有灵魂、没有自我”。 后来她终于有了机会——在《天鹅湖》中一人分饰两角。为了实现理想中的“完美”,她既要保留白天鹅的矜持优雅,又要逼迫出本性的邪魅妖冶。 外部压力与自身矛盾之下, Nina幻觉频现,直至精神分裂。片尾,是正式演出,Nina随音乐起舞、摇曳、谢幕。伴着掌声如潮,她却摔落舞台,卧躺血泊。 黑白天鹅终于不再搏斗,她死了。 从表面来看,Nina所患之心病是一种能力焦虑。就像溺水之人,越乱扑腾,越易腿脚抽筋、下沉加速。而事实上,能力焦虑的背后往往是关于自我存在和自身意义的质疑。 这位腹黑女主正是如此。自始至终,她都背离着本心。鲜有几次觉醒,无不押宝一般,尽数抛给了外界环境,以及母亲、老板、观众们的热切目光。 对于缺乏生活掌控力和自我意义感的人而言,一旦努力无法消弭有关未来的不确定,那么些许敏感、比较、失衡、落差,便都会成为焦虑的“帮凶”。 得病的你我,概莫能外。之所以“明知道”却“做不到”,之所以手头事毕却内心空茫,之所以害怕失败压力山大……说白了,是没弄明白自己到底要什么。 源大,拜访了某一些去处,必然会错失另外一些。既然疏漏在所难免,不如尽量享受眼前美好。 我甚至以为,每个人的生命里,都需要这样的“事与愿违”。 那些心焦,那些痴念,也许是北上广打工的青年下了班,街巷口的一碗瘦肉粥;也许是蜗居的旧宿舍里,墙上那张明星海报;也许是荒山深林迷路处,和老和尚的半夜闲聊…… 就像在玩沙盘游戏,你有参考答案,却没标准答案。什么样的选择,决定了有什么样的体验。 事实上,你不必跟着扎入拥堵的操场,被鸣枪逼迫向前跑;不必刚毕业就急着赶往最紧俏的行业;更不必二十出头就因被催去相亲。 只有你自己,处在真实的生活和社交圈里,才能明白到底值或不值,要还是不要。 二十岁之后,你就是自己的过来人。 多尝试、多体验、多试错,才是“解锁成熟期”的唯一密钥。就算独自旅行很辛苦,生病没人陪很心酸,遇上渣男很倒霉,那也是不可多得的机缘。 生活,要亲口尝一尝什么叫“丰沛”。 你努力的样子,看上去可真焦虑 你像得病了。 明明硬盘里塞满了干货技巧必背帖,大脑里却依然空空如也;明明自拍修图老半天,超高评论量却拯救不了现实苦瓜脸;明明一天只吃两顿夜里狂跑三圈,前凸后翘还是渺茫又无期。 可气的是,身旁那些家伙,要么人美条顺气质佳,要么双商把人虐成渣。你开始暗骂:做人真没劲,努力有屁用。否则,我怎会平庸至此。 焦灼、不甘、嫉恨、泄气……却只能刷微博聊八卦逛淘宝,心力交瘁暴食再昏睡。直到清醒时问自己:“我为什么又浪费时间啊?” 这样的你,可真焦虑。 -1-身心掏空型焦虑 最近有个刷屏热词——“空心病”。 虽是杜撰之语,它却折射出大学生们的群体浮躁——孤独、情绪差、兴趣匮乏、感觉学习和生活没什么意义,无法建立深层亲密关系。 像身处于一个四分五裂的小岛,“不知自己该想什么,该做什么”。如此一来,日日浮沉,身心掏空。 电影《黑天鹅》里的女主角Nina,是个典型的焦虑患者。 她从小忍受母亲的“绝对控制”。受原生家庭影响,长大后,Nina成了一个追求极致的舞蹈家,“姿势精准无瑕,却一直没有灵魂、没有自我”。 后来她终于有了机会——在《天鹅湖》中一人分饰两角。为了实现理想中的“完美”,她既要保留白天鹅的矜持优雅,又要逼迫出本性的邪魅妖冶。 外部压力与自身矛盾之下, Nina幻觉频现,直至精神分裂。片尾,是正式演出,Nina随音乐起舞、摇曳、谢幕。伴着掌声如潮,她却摔落舞台,卧躺血泊。 黑白天鹅终于不再搏斗,她死了。 从表面来看,Nina所患之心病是一种能力焦虑。就像溺水之人,越乱扑腾,越易腿脚抽筋、下沉加速。而事实上,能力焦虑的背后往往是关于自我存在和自身意义的质疑。 这位腹黑女主正是如此。自始至终,她都背离着本心。鲜有几次觉醒,无不押宝一般,尽数抛给了外界环境,以及母亲、老板、观众们的热切目光。 对于缺乏生活掌控力和自我意义感的人而言,一旦努力无法消弭有关未来的不确定,那么些许敏感、比较、失衡、落差,便都会成为焦虑的“帮凶”。 得病的你我,概莫能外。之所以“明知道”却“做不到”,之所以手头事毕却内心空茫,之所以害怕失败压力山大……说白了,是没弄明白自己到底要什么。 源动力不足,眼前之物便如鸡肋。 《霸王别姬》中关师傅说得很妙:“人要自个儿成全自个儿。” 倘若把一生妥善安放于他人设定好的蓝图,你所痴妄的,也不过是他人眼前的风景。 身心掏空的你先要找到“真实的自我”。动力不足,眼前之物便如鸡肋。 《霸王别姬》中关师傅说得很妙:“人要自个儿成全自个儿。” 倘若把一生妥善安放于他人设定好的蓝图,你所痴妄的,也不过是他人眼前的风景。 身心掏空的你先要找到“真实的自我”。 本书聚焦于千万年轻人的焦虑、浮躁等情绪热点和痛点。作者说:别再假装“佛系”了,有野心,就别掩饰追求,多尝试、多体验、多试错,才是“解锁成熟期”的唯一密钥。人生没有标准答案,你决定的就是最好的,你才是自己的过来人。 本书内容超20亿次阅读,500+平台转载,戳中千万年轻人的情绪痛点,拍醒每一个陷在“丧”里无力挣扎的年轻人,别把20岁的人生过成80岁的样子。思想聚焦/剑圣喵大师/陶瓷兔子/李思圆/初小轨走心推荐。 作者原创公众号“小樱桃与大灯泡”粉丝10万+,其依靠犀利毒辣又不失温度的文风及其别出新意的逻辑思维方式,几乎每篇文章都能在社交平台引起转发狂潮,至今已产出40余篇10w+爆文,成为人民日报、十点读书、有书、读者、思想聚焦、中国青年报等多个大号的常驻作者。