出版社: 北京日报

原售价: 248.00

折扣价: 179.00

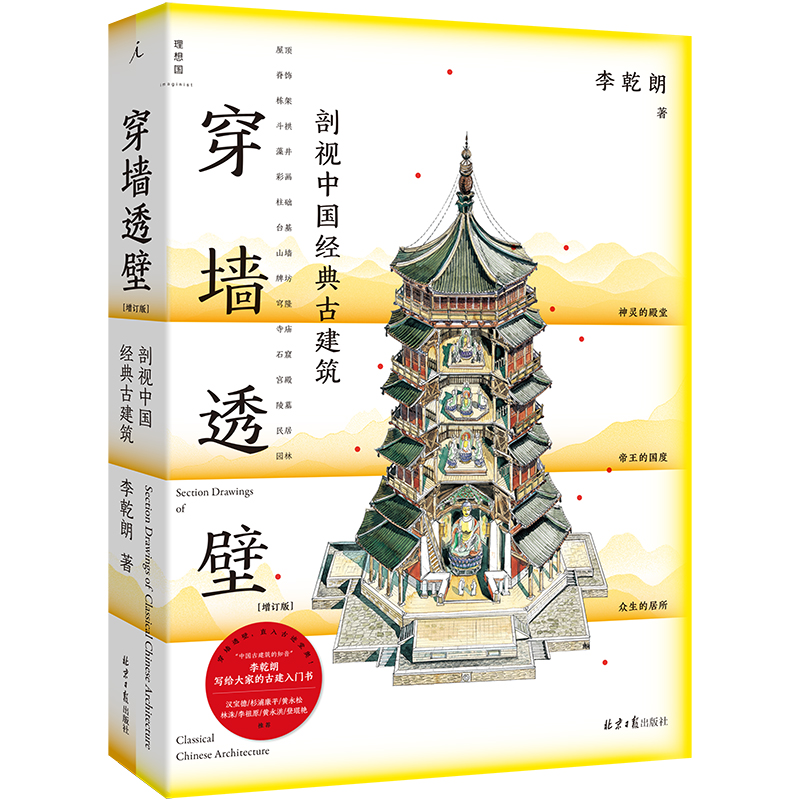

折扣购买: 穿墙透壁:剖视中国经典古建筑(2024版)

ISBN: 9787547747797

李乾朗,1949 年出生,中国传统建筑研究者、古迹修护研究专家、画家,尤以精细的建筑解剖图独树一帜,历任台湾艺术大学艺术管理与文化政策研究所及古迹艺术修护学系客座教授,并主持多项古迹与历史建筑的调查研究计划。自20世纪80年代起,追随梁思成的脚步,逐步走访考察大陆古建筑,直接面对建筑速写描绘,持续30余年。1978 年出版第一本著作《金门民居建筑》,其后出版《台湾建筑史》、《台湾近代建筑》、《二十世纪台湾建筑》、《台湾古建筑图解事典》、《古迹入门》(与俞怡萍合著)、《穿墙透壁》、《直探匠心》等120余部与传统或近代建筑相关的著作。

中国古建筑是人类珍贵的文化遗产,忠实而客观地反映历史发展脉络及面貌,甚至保存许多文字无法记录的史料。古建筑虽属物质文化,作为人与外在世界接触的媒介,却也是调适生活的创造物,蕴含了浩瀚无涯的精神文化。中国建筑历经六千年以上的发展,形成独立而完整的体系,设计理论与建筑技术均达到很高的水准,即形式与内容兼备,形式有其文采,而内容则奠定在人性之上。探讨中国古建筑,从中国文化的本质来观察,不失为一个最适切的角度。儒、释、道影响两千多年来的中国历史与文化,建筑背后的哲学与法则亦不脱离儒、释、道之思想精髓。建筑的外在形式得自孔孟与佛学较多,而空间架构则得自老庄之道较多。以住宅与宫殿为例,其布局常以中轴做左右对称,中为主,旁为从,左昭右穆,主从尊卑序位分明,体现儒家人伦之序。建筑物之外的庭院路径则依环境形势而变通,所谓“千尺为势,百尺为形”,从小而大,由近而远,渐层式与自然融为一体,达到天人合一的境界,合于道家“人法地、地法天、天法道,而道法自然”之理。 因而,中国建筑的取材与择地,常因地制宜且就地取材,不过度伤害自然,因势而生。历代一脉相传,千年前的建筑著作仍为后世所绳,明清的匠师仍因循唐宋的设计思想。不明所以者,尝论中国建筑缺少变化,实则一大误解。中国建筑之变,不在皮相与技巧之变,而是深刻地领悟到万变不离其宗的道理。此为一种超越的设计观。中国建筑内涵深厚而形神皆备,它具有许多特质,在技术方面善于运用木结构,将木构技术发挥到极致,为世界其他文明所罕见。 木造建筑用料取得容易,施工便捷,易于学习流传。古代师徒相传,只凭口诀与实务观摩,即可学得建屋技术。合理的屋架形式,放诸四海皆可运用。在中国幅员广大、地貌多变的地理区域,南北各地匠师根据官颁的《营造法式》与民间流传的《鲁班经》即可投入现场工作。木结构的优点被开发出来,千百年来亦影响邻邦,包括朝鲜、韩国、日本及越南等,其典章制度为华夏文化之一环,建筑亦师法中国。中国本身因历史动乱所出现的建筑空白,往往可自邻邦保存之古建筑得到验证,如日本奈良之法隆寺、唐招提寺及东大寺,以及韩国庆州之佛国寺,均可补唐宋遗物之不足。 然而,中国建筑之特性也是民族性之呈现。梁思成指出,中国建筑重用木材,乃出于中国人之性情,不求原物长存,服从自然生灭之定律,视建筑如被服舆马,安于兴亡交替及新陈代谢之理。此为精辟之论,然亦表明中国建筑不求久存所带来的研究困难。建筑属百工之事,古时称为营造。周朝设“冬官”,置匠师“司木”职。汉代设“将作大匠”。隋唐尚书省下工部设“将作监”,掌管官府重大工程。清代“工部尚书”掌管官府、寺庙、城郭、仓库、廨宇等工程。帝王遵循礼仪制度,营建工程进行时,尚举行各种盛大而隆重的祭典。虽然如此,但设计的匠人却被埋没了,先秦时期只有鲁班的事迹流传下来,后代名匠如宇文恺、李春、喻皓及李诫等,亦只见简短的记载。中国的建筑研究要迟至20世纪初才展开。 起初,是日本学者伊东忠太、关野贞、常盘大定等人,深入中国内陆调查研究,创下了一些成果。20世纪30年代,在朱启钤中国营造学社的领导下,梁思成与刘敦桢以科学的研究方法,调查各地之古建筑,逐渐将建筑史的系统建构起来,特别是走访当时已为数不多的老匠人,将深涩难懂的建筑技术解密,透过文献史书的钻研,分析历代的演变。近年大陆第二代、第三代的学者在此基础上分析理论并深入研究更多实例,在全面了解古建筑方面获得丰硕的成果。 建筑乃历史、社会、政治及文化发展的产物,研究时总会触及史观问题,如果能先理解建筑之历史背景,知其因果关系,即能避免以偏概全之病。中国建筑在浩瀚的历史舞台演出中,常与邻邦有文化交流,特别是汉代之后,西域中亚及印度佛教文明之影响,对中国建筑灌注了多元的养分。因此任何一个阶段的建筑,经过剖析,都可提炼出不同的元素。因而我们欣赏古人的建筑,如果只是透过文献分析前因后果,难免还是囿于记载之限。近代重视实务测绘调查之科学方法,可匡正及弥补文献之偏颇或不足。古建筑存在之先决条件,要能避开历代的天灾人祸,它具有稀少物种之价值与尊严,后世可经由建筑的文化承载,来探索过去到现在的轨迹。所以也有人说,古建筑能让我们与历史对话。 具备此宏观的历史理解,一座宏伟的帝王宫殿或一座僧侣弘法的寺庙与一座匹夫小民的窑洞民居,其价值在人类文明史上无分轩轾。“神灵的殿堂”包括佛寺、佛塔、石窟、喇嘛寺、道观与清真寺等,表现出人对超自然的敬畏;“帝王的国度”包括城郭、宫殿、皇家苑囿、礼制建筑和陵墓等,表现国家的体制规模;“众生的居所”包括城市、民居、书院、戏台、私家园林及桥梁等,表现生活的需求。 中国传统建筑最主要的特色为重用木结构,其精深理论既足以完成一座宏大复杂的建筑,也可以营建简洁的民间小屋。木结构的梁柱之间,最合理且方便操作的连接关系为直角,这就掌控了几千年来中国建筑平面与空间之发展。四根柱子上端架以四根横梁,所围成的方体被称为“间”。它不但成为各式建筑的基本单元,也是度量建筑规制的单元,并以面宽几间及进深几间来规范。 工匠费了很大的功夫竖立梁柱,其最终目的是支撑一座大屋顶,以获得遮阳、挡雨、保暖与防风之效。所谓“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,中国建筑屋顶形式多样,依不同等级而选择庑殿、歇山、悬山、硬山或卷棚等式样。屋顶的意义象征天盖,承受天降之恩泽,所以屋顶的装饰兼具祈福、驱煞、防火及排水等功能。梁架与屋顶之间设置斗拱,负担悬挑与稳固之功能。宋代李诫《营造法式》一书中举出许多种屋架,称之为“草架侧样”。以数目不等的椽木来规范建筑物之深度,同一种屋顶可用不同数目的梁柱,显示空间利用与结构之间的灵活性。至元朝,为了让室内空间开敞通透,更出现移柱、减柱及悬梁吊柱之法。南方建筑的大屋顶下,可以容纳几个小屋顶处理排水与室内空间之层次,两相合宜,将木结构的技术发挥得淋漓尽致。 单座建筑的矩形空间框架也可扩及城市规划,长安、洛阳、汴梁(今开封)及北京城,以矩形街道网构成,日本奈良及京都皆模仿之。政治权力集中的都城,多取严密网格街道,有时融入风水思想,城中心建警报楼,四边依堪舆理论辟城门,山西平遥古城即为佳例。广大的南方城市,则多因地制宜配合自然山水筑成街道系统,不为规矩所绳,南京城与苏州城为典型之例。 建筑物及城市的布局呈矩形空间,而园林设计则相反,企图追求自由放任的精神,发挥虚实相生之作用。园林与住宅、寺庙或宫殿,构成阴阳相调与刚柔相济之关系,这是中国建筑空间组织之本质。 建筑物为了加强固定梁柱节点,或为了延伸出檐深度,或为了减短梁的长度,大量运用斗拱构造。“拱”如手肘,“斗”如关节,当“斗”与“拱”交替重复叠高,即能发挥上述的功能。斗拱的技巧艰深复杂,但却广泛运用,一定有其魅力。从宋代《营造法式》所用名词来看,斗拱之发明可能借镜于树干与分枝,干粗而枝细,愈向上则愈细,且分叉增多。中国南方建筑的斗拱不若《营造法式》所规定之严格比例,它仍保存早期的自由形式,如树枝向阳生长。细观汉代石阙及陶楼斗拱,即具备这种灵活性。 此外,中国屋顶喜做重檐,除了通气采光外,也具文化上的意义,前已述及屋顶即天盖,也是帽冠。当屋脊增多时,犹如凤冠。因此,在一组建筑群中,主殿常用重檐,以示尊贵。就中国传统文化来看,多重檐也意味着承天接水之神圣功能。西洋中世纪教堂的尖塔指向天空,意味通往天堂,而中国顶却强调“承天”,承接天降恩泽——雨水自天而降,经过多层屋顶,终及土地,将接水过程仪式化。 再如“天圆地方”观念,也引出“前方后圆”及“前卑后尊”的空间序位,明清帝陵的平面与客家围屋相似,闽、粤及台湾的民居,尚保存屋后种植弧形树木为屏之遗风。而应县佛宫寺释迦塔五层佛像,实即一座立体化的佛寺,由下而上表现前“显”后“密”之布局。 简而言之,中国建筑整体呈现中国文化敬天与顺乎自然之思想,不过是在悠久的历史长河中,通过工匠之手以建筑载道而已。 1. 畅销10余年、累计销量10万+的“中国古建入门”经典著作,稳居豆瓣“热门建筑史图书”NO.2,仅次于梁思成《中国古代建筑史》。作者李乾朗为台湾建筑学界翘楚,被誉为“中国古建筑的知音”,自80年代开始追随梁思成足迹,实地探访、图绘中国各地古迹,尤以建筑剖视图独树一帜。本书正是李乾朗基于30余年的研究成果,向所有喜爱古建的人撰写的中国古建筑导览,任何对中国历史文化抱有热情与好奇的人,都能从中受益。 2. “中国古建解剖书”,带你“一眼看穿”古建筑。李乾朗仿佛有着X光一样的透视眼,会“穿墙透壁”,而他信手拈来的手绘功夫,又能将建筑精确“解构”,通过解剖、掀顶和鸟瞰等方式,把每座建筑至为精妙的部分呈现出来,并标注重要结构的名称、功能,手把手教你“识”古建。当墙体被“切开”,梁、柱、斗拱精密的穿插关系变得清晰;当屋顶被“掀开”,被天花遮挡的上层构造也一览无余;当观看的视角“升”至高空,建筑群的规划布局也尽收眼底……揭示不可见的建筑细节,打开进入中国古建的门道! 3. 190幅手绘图、900余张实景照片,以72座经典古建串起中国古代建筑史。72处古建涵盖从北魏至清代各个时期的典型样式,包括中国现存蕞古老的佛塔——北魏嵩岳寺塔,现存蕞早的木构建筑——山西五台山南禅寺、佛光寺东大殿,五代遗构——平遥镇国寺万佛殿,长江以南现存蕞古老的木造佛殿——福州华林寺大殿,北宋“五花大殿”——隆兴寺摩尼殿,“八大辽构”中的四座——应县木塔、蓟州独乐寺观音阁及山门、大同华严寺薄伽教藏殿,现存蕞古老的民居——高平元代姬氏民居,现存面积最大的木构宫殿群——紫禁城……覆盖17种建筑类型:佛寺、佛塔、石窟、喇嘛寺、道观、宫殿、城池、陵墓、民居、园林、桥梁,等等。搭配近千张实景照片,全方位解读每座建筑的历史背景、规划布局,以及梁架结构、斗拱组织、装饰彩绘等,带领大家领略中国古建筑蕴含的匠心与智慧。 4. 延伸解读古建知识,掌握阅读古建的专业“语言”。艰涩的建筑术语常常是“劝退”古建迷的一大障碍,而本书在写作中尤其注重对术语的解释,专门僻有“延伸阅读”“延伸议题”等栏目。从大家非常关心的什么是“斗拱”、什么叫“藻井”、屋顶分几种、屋脊上的装饰有哪些,到熟悉的陌生词“槫、椽、栿、檩、梁、枋”,再到不知所云的“偷心造”“计心造”“彻上露明造”“金厢斗底槽”等等,都有详细的解释。掌握建筑的语言,才能与建筑对话。 5. 增订版全面升级,不止增加128页,附赠建筑线描涂色卡+古建筑分布图!增订版首先在内容上进行了扩充,新增21处建筑个案研究、64张各式手绘图,增加内容超过1/3。其次,将黑白照片全部更新为彩色照片,并根据文字内容调整图文顺序,查找更方便。再者,新版采纳热心读者的建议,对版面进行调整,将建筑解剖图放大,还原手绘图的艺术美感。同时,增订版还随书附赠4张建筑线描图,让每一位古建迷都能体会手绘的快乐;赠送1张书中古建筑分布图,纵览72中国各地古建的不同风貌,还可以规划古建深度游,开启打卡之旅。