出版社: 上海人民

原售价: 58.00

折扣价: 41.76

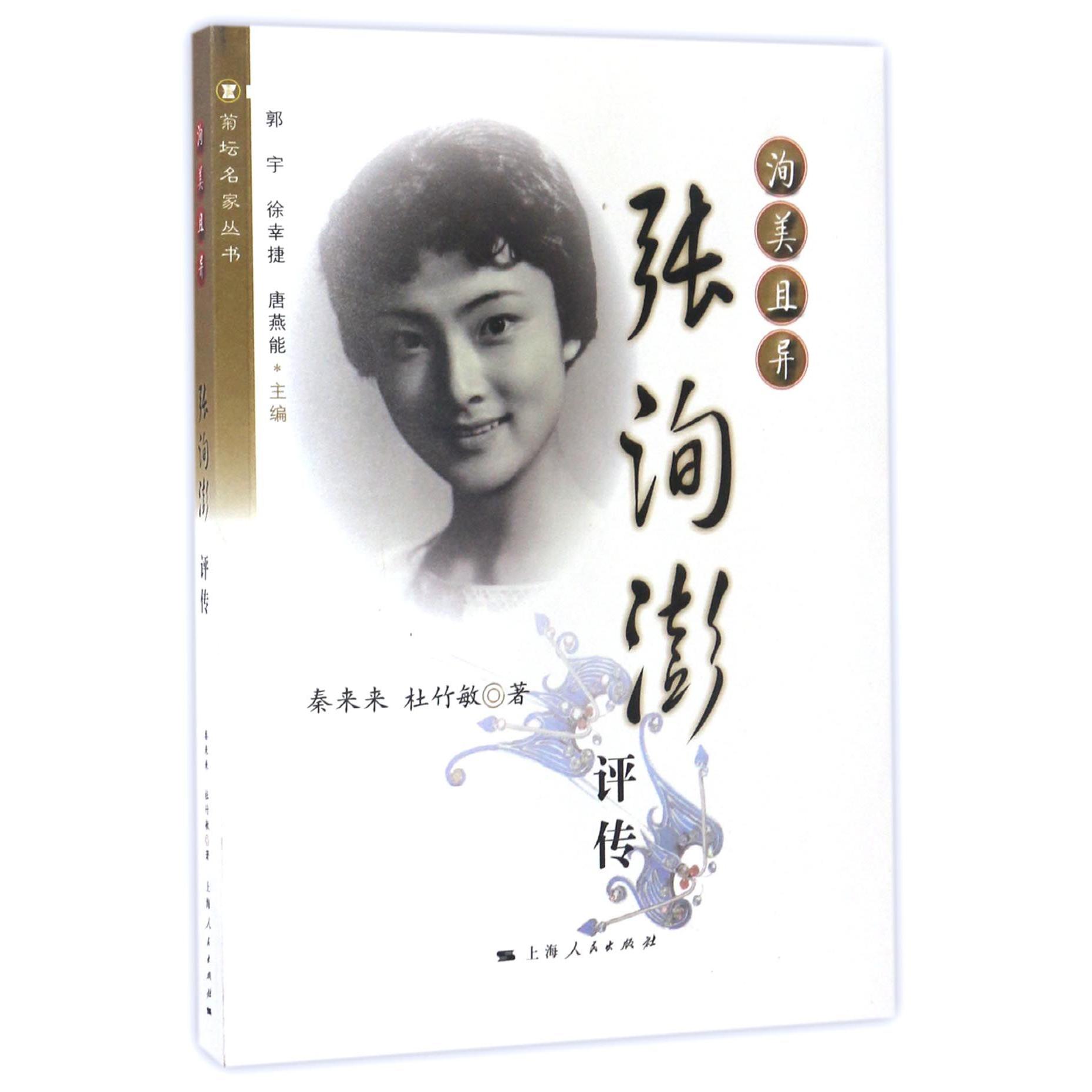

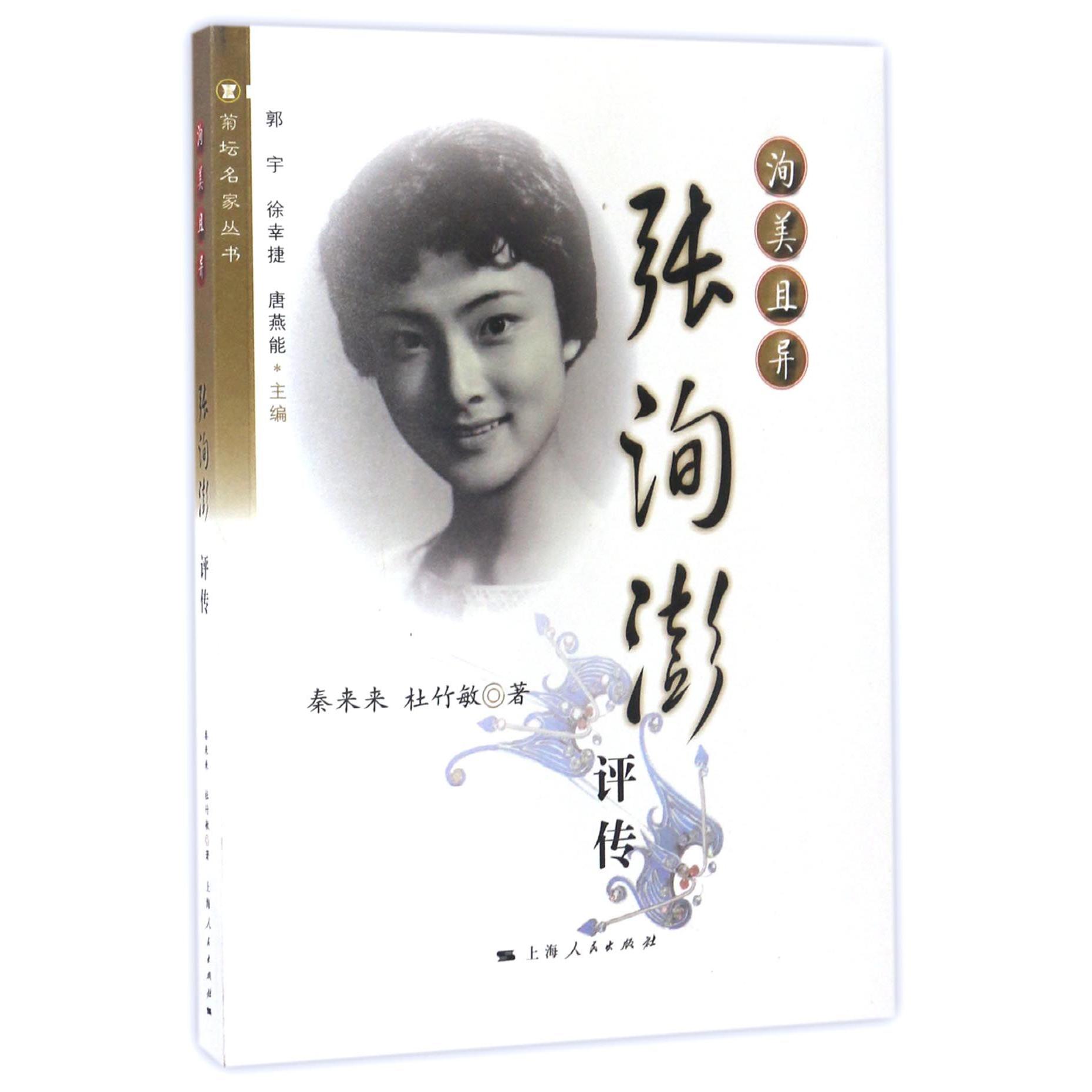

折扣购买: 洵美且异(张洵澎评传)/菊坛名家丛书

ISBN: 9787208142046

杜竹敏,文学博士,现为上海广播电视台导演。喜爱文学,古人杯酒,浇心中块垒。偶尔毒舌,杜撰文字,说人间故事。曾任实验越剧《屈原·独吟》编剧;“星杂剧”《永不消逝的电波》、歌剧《永不消逝的电波》编剧(第一编剧);越剧《蝶海情僧》编剧(第二编剧)等。 秦来来,上海广播电视台一级编辑。1991年,创建中国第一家交通广播电台——“上海电台交通台”,为中国交通广播拓荒人;并担任上海交通广播电台第一任台长。上海市作家协会会员、上海市戏剧家协会会员;并担任上海市“文化发展基金会”评审专家。

第一节 钟灵毓秀书香门 张洵澎的祖籍,是山清水秀、人杰地灵的浙江诸 暨。 她是诸暨山水精华的后代,也是诸暨人文精英的 传人。 诸暨,位于浙东会稽山西麓,地形以丘陵为主, 素有“七山一水二分田”之称,在江南也算得上是山 清水秀!浣纱溪(现名浦阳江)横穿而过,苎萝山沿江 而立,山水相映,相得益彰——山不高,却俏;水不 宽,却秀。 诸暨文化昌盛,人杰地灵。最为著名的要算历史 上为“国”献身的绝代佳人西施了。“一破夫差国, 千秋竞不还”——苎罗山依旧,翘首相望美人归来; 浣沙溪东去,美人声吟涓涓不息……那个浣纱溪畔天 真无邪得让游鱼惊其容貌之美而羞愧自沉的浣纱女, 没有因为两千五百年的江南烟雨,让人淡忘;那个立 志为光复故土而不惜献身的馆娃宫望乡台的吴王妃, 透过吴越争霸的弥漫硝烟,依稀可见;那个让无数多 情公子感慨万千的、跻身中国古代四大美人之列的西 施,就是这“秀色掩今古”的诸暨传奇。 苎萝山,是诸暨的鼓;浣沙溪,是诸暨的筝。弹 一曲高山流水,引多少名人陶醉于此。在这山水风光 绮丽多姿、人文历史底蕴浑厚的古国徘徊——郦道元 、白居易、陆游、杨万里、徐渭、唐寅、王冕……皆 为“五泄”的知音。 山清水秀、人杰地灵的吴越之地,赋予了张洵澎 美丽的容颜、妖娆的身姿。千百年来,发生在这片大 地上的传奇故事、先民不折不挠的奋斗历程,也都在 张洵澎的血液中悄悄注入了一种血性与刚强的力量。 这一切,都对张洵澎的人生与艺术道路产生了不小的 影响。 诸暨城虽然不大,却很繁华。城中有一家姓张的 大户人家,主人名叫张池香。张家家境殷实,在城内 开设很多商铺。有“荣茂盛”南货店,卖南北货的; 有“老隆盛”碗店,卖瓷器的;还有卖绸缎呢绒、卖 福建漆器的、卖各地茶叶的、买卖金银首饰的……其 中最大的就是同泰祥钱庄,用现在的来说,就是搞金 融的银行。由于家产丰裕,张家被诸暨人称为“张半 城”,富可敌“城”。而更难得的是,张家不仅家道 殷实,且算得上“诗礼传家”,家风清白、家教严谨 ,尤其对子女的教育十分重视。这位张池香老先生就 是张洵澎的祖父。 张老先生膝下生有二子,长子张遇春,顾名思义 ,生于春天;次子张遇冬,不用解释,乃是冬季出生 。 张家是当地大户,张老先生教子甚严,从小授读 诗书礼仪。次子张遇冬,就是张洵澎的父亲。小张先 生在父亲的督促下,勤读诗书。小学一毕业,就进省 城杭州念初中。由于学业优秀,考到上海上高中,最 后考进上海光华大学(后并入现今的华东师范大学)经 济系。 张洵澎的母亲叫钟福梅,外祖父叫钟夏生,也是 诸暨人。钟老先生膝下生有一男二女,钟福梅是他的 大女儿。钟老先生身上流淌着“陶朱公”后人的血液 ,善于经营管理。年轻的时候到上海学习,后来到北 京,在银行里从事管理工作。24岁的时候,钟老先生 已经当上了北京中国太平贸易公司的经理,不久后, 又到中国实业银行任经理——少年得志,前途无量。 20世纪20年代,时局混乱,军阀混战,不过战事对于 钟夏生一家的生活并没有太大的影响。原因是当时已 经跻身“上层社会”的钟家居住在北京的俄国租界。 尽管军阀打仗,对于住在外国人租界里的民众,军队 是不能进入骚扰的,华人在此可以避难。 不仅事业上意气风发,钟夏生还有一个幸福美满 的家庭。在所有子女中钟老先生最疼爱的是大女儿钟 福梅——也就是张洵澎的母亲。钟大小姐从小生得如 花似玉,见到的人都忍不住要夸一句“真不愧是西施 故乡出来的大美女”。更难得的是,钟小姐不仅人生 得美,性子也好,且又聪明,是钟老先生的掌上明珠 ,走南闯北都带在身边。 正是因为父亲的宠爱,钟福梅打小就走过了中国 天南海北不少地方,这令她视野开阔,心胸也比同时 代的女性来得更为宽广。钟福梅小学读书是在北京的 名校——北京师范大学附小。后来因为打仗,钟老先 生带着家眷又从北京南下来到杭州,在杭州中国农工 银行做经理。后来又因为抗日战争爆发,日本人打到 了浙江,钟老先生又携全家来到上海。 20世纪20年代,当时身在北京的钟老先生,与同 为家乡人的马寅初先生成为好友,经常往来。据钟福 梅说,他们在北京过春节,初一不拜年,唯独“马伯 伯家是个例外”,是一定会去拜年的。马寅初先生是 浙江嵊州人,钟夏生先生是浙江诸暨人,同属浙江绍 兴市管辖,所以是同乡。同样客居异乡的两个老乡, 当然就走得比较近了。钟、马两位虽是浙江人,却都 爱看京戏、爱看梅兰芳的戏。那个时候北京没有现在 这样的剧场,看戏在游艺园,就像上海大世界一样。 有一次,钟老先生做东,邀请马寅初观看梅兰芳的演 出,作陪的还有上海交通银行的张胜一(音)。由于相 识,梅兰芳先生还在钟老先生的扇面上题了四个字: “梅兰同春”。钟福梅清楚地记得,父亲当场拿了五 块钱,作为润笔费谢了梅兰芳先生。后来因为打仗, 老是“逃难”,这把珍贵的扇子也在几次辗转迁徙中 失落了,这不能不说是一大遗憾。如果知道今后自己 的女儿会从事昆曲事业,想必钟福梅一定会把这把扇 子,当成自己的眼睛一样爱护有加,用心地珍藏起来 的。北京生活期间,另外一件让钟福梅难以忘怀的事 就是,1925年3月12日孙中山在北京去世,她跟随父 亲排队去瞻仰孙中山的遗体。钟福梅清楚地记得,那 个地方以前叫中央公园,孙中山去世后改叫中山公园 ,就是现在天安门城楼边上的中山公园。 P2-4