出版社: 北京

原售价: 68.00

折扣价: 40.20

折扣购买: 发现之旅 化石的故事 藏在石头里的洪荒世界

ISBN: 9787200161144

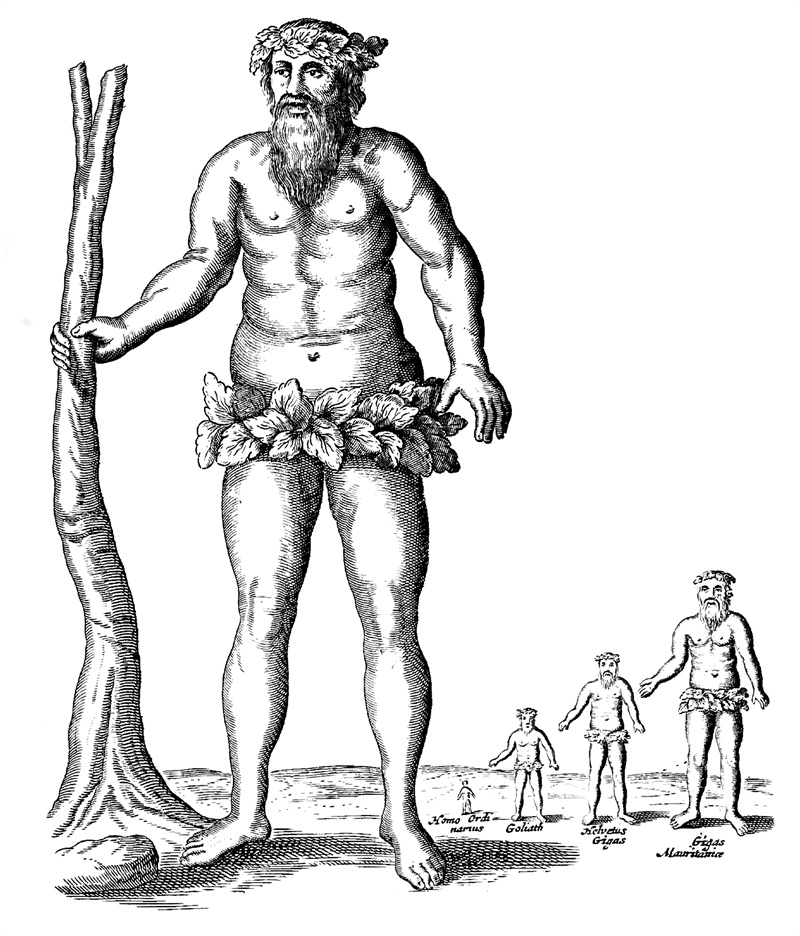

本书是一本化石入门和古生物学研究方面的综合指南。它为我们讲述了化石是什么,化石如何形成,以及古生物学者所做的一系列工作。本书向人们揭示了远古神话传说中的独眼巨人,其实是乳齿象;身躯庞大得惊人的巨人,则可能是恐龙;瑰丽的琥珀蕴藏了丰富的昆虫和植物生命……本书还通过科学家辛勤的挖掘,从遗骸中追溯史前生物的本来面目,揭开化石的缤纷世界,重现古生物的生活样貌。

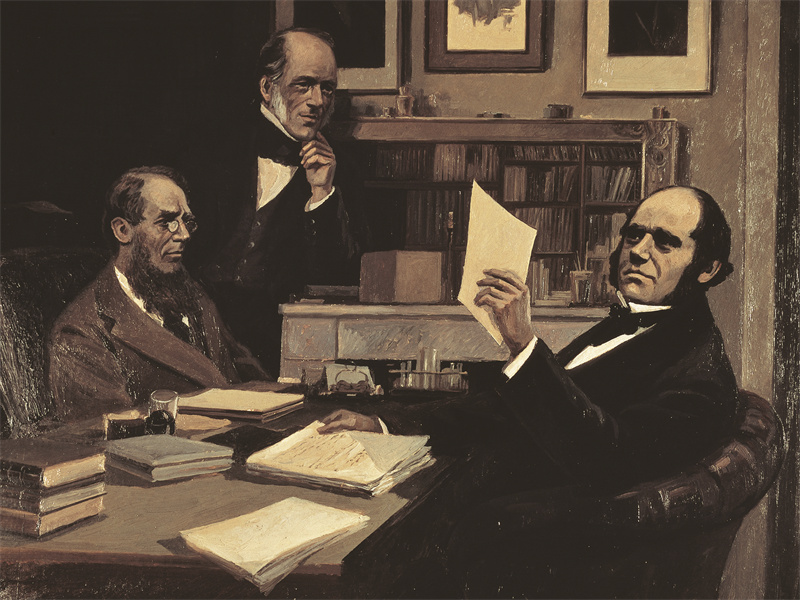

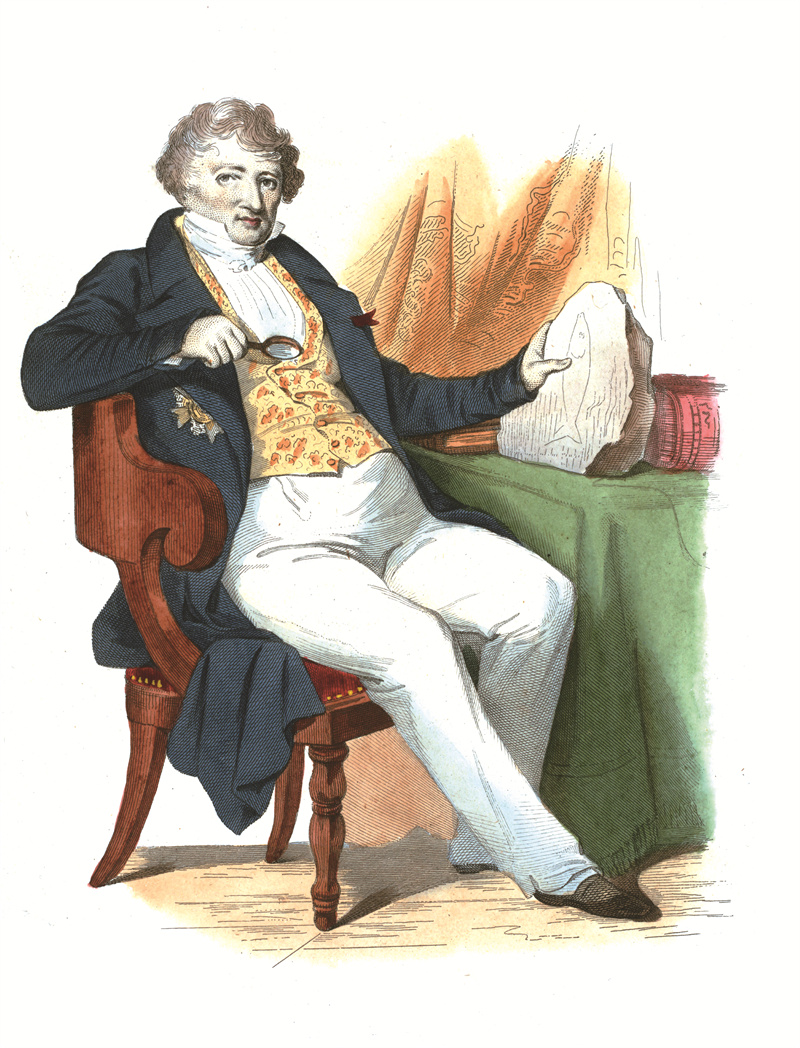

史前生物之王 最早鉴定出的恐龙类动物,是侏罗纪的海洋爬形类。19世纪初期,“蜥蜴鱼”鱼龙(Ichthyosaurus)和蜥蜴的“近亲”蛇颈龙(Plesiosaurus)的骸骨先后出土。见到这些古怪的海洋生物,人们不免想象力横生,按照当时的浪漫派趣味,重新构想远古的景象。其中一例是第 72 页霍金斯( Thomas Hawkins) 所绘制的图画,描绘鱼龙和蛇颈龙激烈的搏斗。 1824 年,德高望重的巴克兰牧师为“可怕的蜥蜴”开出了第一张出生证明 巴克兰( William Buckland)是英国牛津的杰出矿物学家。他根据一些脊椎动物的骨头,包括下颚残骸、 几块脊椎骨、残缺不全的肩胛骨、 好几块后腿骨,拼凑出一只动物。他写了一篇文章来介绍这只怪物,文章标题很长:《简介斑龙(Megalosaurus):史东菲尔德(Stonesfield)矿区发现的巨型蜥蜴化石。它有蜥蜴的某些特征,也有鳄鱼的某些特征,但是可以肯定地说,它既不是蜥蜴,也不是鳄鱼。它远比一般的蜥蜴巨大:“长达10米以上,体积相当于一头7英尺( 2米左右)高的大象。这些特征已经由居维叶加以确定。”总之,人类从来没想到有这样的生物存在。 注意力接着转移到了陆地上的爬形动物 :1825 年,曼特尔描述了禽龙(Iguanodon)的模样 曼特尔(Gideon Algernon Mantell)是位闲不住的医生,他一看完病人,就忙着研究摆满家里的化石骨头。他坐着马车到病人家出诊时,总是不停地观望道路两边,寻找着化石。 1822年,陪伴他出诊的妻子玛丽·安(Mary Ann),有一次在病人家门口等待他完成诊断时,目光偶然转向养路工人所留下的石堆,忽然被一样闪闪发光的东西吸引住。她捡起了那块石头,根本没料到这个动作有多么重要的意义。石头包藏了一颗化石牙齿,玛丽·安发现了第一块被后人称为“禽龙”的化石。15年后,她带着4个孩子离开了丈夫。据说是受不了他那“偏执狂似的爬形动物癖”。 这颗不寻常的牙齿令曼特尔十分惊讶,他急着想更深入了解。于是,他付给采石工人优厚的报酬,请他们帮忙,结果找到了一些骸骨。他认为这是某种“不为人知的巨大草食爬形动物类”的骸骨,后来还到伦敦的地质学会大大介绍了一番。虽然得不到支持,曼特尔却不泄气,确信自己的判断是对的。 他继续工作,带着骸骨和牙齿,前往伦敦皇家外科医学院的亨特博物馆(Hunterian Museum),那里收藏了当时最完整的动物解剖标本。他仔细比对一箱又一箱的爬形动物骸骨和牙齿,却找不到任何和他手中的骨头或牙齿相似的东西。 在一个偶然的机会里, 曼特尔把他的珍藏拿给斯图奇伯里(Samuel Stutchbury)看。也算机缘巧合,当时斯图奇伯里正在研究鬣蜥,一种中美洲的蜥蜴。他立刻去拿这种蜥蜴的骨骼来比对—同样的牙齿,不过曼特尔的要大得多!这证明曼特尔的判断是正确的。 1825年,曼特尔在《皇家学会哲学报告》杂志上发表了一篇介绍禽龙的文章。为了解开禽龙之谜,他花了 3年时间做研究,并且和学者热烈讨论。居维叶、巴克兰和其他学者最后都同意曼特尔的见解。 9 年以后,亦即1834年,在英国肯特郡(Kent)梅德斯通(Maidstone)的一个砂岩采集场,发掘出一只幼年禽龙的骸骨,各关节虽已脱落,但大致完整。曼特尔随即修正了自己的看法。早先在1825年,他曾制作过一具鬣蜥的模型,嘴上长了一只小角。到了1851年,他却认为:“禽龙与蜥蜴类的动物不同,支撑躯体的方式反而像哺乳类动物。它腹部离地的距离,比现存的蜥蜴类动物都来得高。” 从人类刚开始出现的洪荒时代,便对化石产生了兴趣。人类对化石的研究,既有科学的,也有想象的,《化石的故事》全面而生动地呈现了这些内容。它涉猎丰富,从神话和传说切入,逐渐揭示科学奥秘,介绍研究专家和探索故事,图文相得益彰。在科普知识方面由中国科学院南京地质古生物研究所二级研究员、南京古生物博物馆名誉馆长冯伟民进行学术审读把关,郑克鲁译本,内容可靠。