出版社: 中国财经

原售价: 32.00

折扣价: 0.00

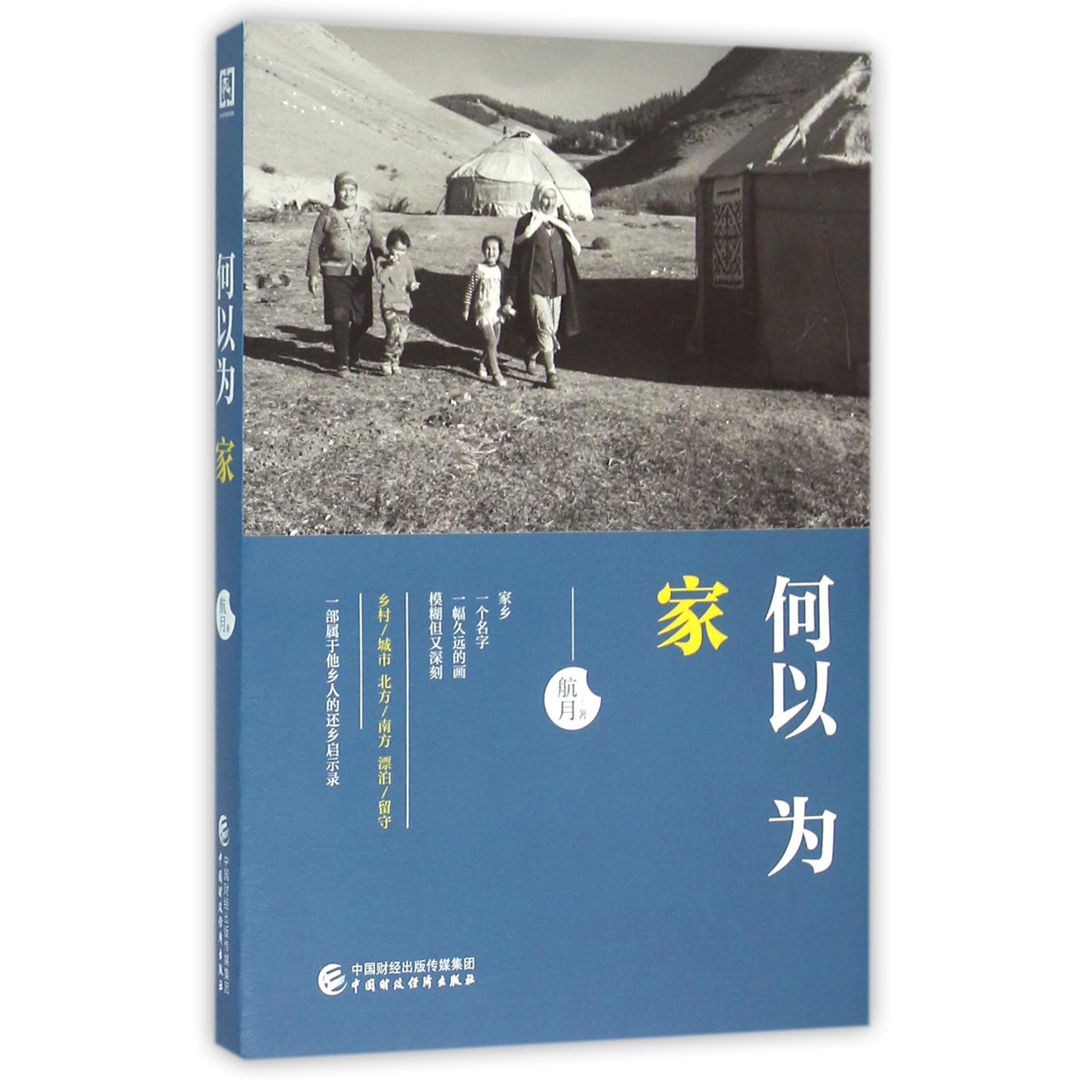

折扣购买: 何以为家

ISBN: 9787509566336

航月,原名杭月华。诗人、作家、**媒体人。 1966年出生于**哈密,1999年南下深圳发展。18岁开始写诗,拥有25年媒体人生涯,历经从乡村到城市、从北方到南方的人生变化,并将个中片段、感悟、领略,凝结为诗歌、散文、纪实文学。 已出版非虚构图书《回家:中国留守报告(黔南阅读)》、《国境之西》,个人文集《散步的狼》,诗歌集《生命之惑》,散文集《一粒种子的逃离》。诗歌被选入《中国九十年代诗歌精选》、《深圳30年成就读本》、《中华诗选》等全国**诗集。

序?住在灵魂的村庄 乡村在中国的行政区划上是*小的基层单位,从古至今,乡村都在文人的字里行间被赋予浓重的悲**彩。 这种悲**彩是情感上对乡村悲观的色彩,是生活在乡村和城市的人们从内到外体验了人生的那种悲情。 乡村还是农村的代名词,只要你告诉人们来自中国的哪个县城、哪个乡村,农民的身份就成了你一个巨大的烙印和商标,它会贴在你的脸上、手上、笑容里以及身体的每个部位。然后农民身份将区分开你与他人的阶层属性,进而限定你走向城市空间的距离。 我*初记住的乡村叫“大河*湖”,这个“大河”是因为乡名叫大河乡,所以门前的河和*原也叫大河和大河的*湖。大河人管门前的*原叫*湖,因为大河将*原从中间一分为二,有湖、有*的地方叫*湖。*湖是我*早记住的村庄的名字,之后,在我成长的时间里,所有关于村庄、家乡的概念里都有“*湖”这两个字,*多的两个字是“大河”:大河古城、大河煤矿、大河兽医站、大河水库,大河的干渠、大河的下涝坝、大河的男人、大河的女人、大河的娃娃、大河的*头、大河的媳妇、大河的驴。这些关于大河的文字在我很小的年纪里被另一个词——“村子”代替,大河的人们从不说乡村,都以“我们村子”来代表这里。 大河人说*湖、村子的表情是有底气的、豪迈的、自信的那种,是祖祖辈辈在同一个地方有血脉、有根基、有传承的那种气场。 但村子和*湖对于我而言,还是新的。大河所有的农田、*原、戈壁、盐碱地、房子对我都是新的。村子对于一个从南方流动到大河的人来说,这种新就证明你不是本地人,不是盲流就是外地支边的。 面对老的村子,面对有模有样的老房子、老巴里坤人,支边的父母就是村子里的新户,是村子暖色气流里的庄稼地。 *湖在一年四季的变化中*换着颜色,四季的颜色:青绿、*绿、金黄、纯白。每年如此,年年如此。季节分明,年年四色,从不*改。如此,我眼里的乡村,除去固有的农村烙印外,*多的是暖色的气流。这些暖色的气流,在我25年的青春岁月里一直温暖着我关于农村的回忆和记忆。 父母从江苏鱼米之乡支援**建设到**东部哈密巴里坤县这个有*湖的大河乡村,他们从南方的绿色水田来到尘土飞扬、大雪压顶的大河。他们把我的命放在了这个叫大河的*湖,把我来到人间的**声啼哭给了这个*湖,把我的名字给了这个*湖。 从此,我童年对南方和北方乡村*多的记忆是暖色气流里涌动的色彩,这些南方和北方乡村里混合而成的五颜六色的湖水、红色的瓦房、绿色的稻田、黄色的冬梅、青色的油菜、白色的雪以及广阔的戈壁、*原、天山山脉和一年四季里*原上的马、牛、羊的色彩,让我很小就对色彩有了*多的喜爱。 就像梵高的油画,我*喜欢他黄色基调里的麦田和描绘秋收的农人在麦田收割时的颜色,金黄的颜色刺穿我的眼睛,也刺穿我的心脏。 我的村子就在大得无边的*原上,大得无边的戈壁上,大得看不到天边云彩的蓝天下。像走在朝圣之路,我一步一叩首地用25年的青春靠近她、依恋她、爱她,并陪她走过她的沧桑。 每个人的心中都有一个安放自己灵魂的村子,这个村子是《诗经》里的河之洲,是杜甫诗里的茅屋,是陶渊明诗里的田园,是孟浩然的《过故人庄》里的田家,是余光中诗里的乡愁。 每个村子都把*初原味的记忆让祖先们一代代交接给子孙。**,当我们处在商业化的都市回归村庄之时,那些村子有多少还是我们曾经熟悉的样子? 那些逐渐被商业吞没了灵魂的村庄将在我们身后陨落,陨落的是原来的味道、颜色、历史、文化和我们赖以生存的生命元素。 我生在*原,我的生命元素里有大河的*湖和大河的村子。 我大河的村子长在一望无际的*原上。我小时候的枣红马在父亲去世的10多年里,一直为我们家做苦力,直到它成为一匹老马,无法拉车驾辕,悄然地老死在空阔的*原上,让我们找不到它死亡的痕迹。枣红马的缰绳一直挂在我们家粮食仓的墙壁上,我们看不看它,它都一直挂在那里,像文物也像断片。枣红马的魂在我们家的院子里,在所有它可以踩踏的空地上,在我们家的庄稼地里,在戈壁的梭梭柴里。 1. 作家航月继《回家:中国留守报告(黔南阅读)》后的第二部以“家”为主题的纪实散文集。 2. 作为远离家乡在外漂泊的一代人之一,航月以其情感充沛的文字记述了她的家乡、家乡外的城市以及漂泊中遇到的人与事,从忧伤的逃离到悲壮的还乡,牵引出了每一个他乡人渴望回归家乡的情感共鸣。 3. 故乡还在,灵魂可栖。回归家乡,不仅是一种可能,*是一种需要。